兩會期間,在綠色經濟的大環(huán)境下,新能源汽車發(fā)展成為代表們熱議的話題。中國的新能源汽車發(fā)展到哪一步了,特斯拉會給中國新能源汽車發(fā)展帶來怎樣的影響?來聽聽一位新能源車主的想法。

這是一個迅速發(fā)展的產業(yè),同時也可能是未來十年,暨高鐵之后,中國又一張亮麗的世界級產業(yè)名片。 根據中國汽車工業(yè)協(xié)會2月初披露的數(shù)據,1月,新能源汽車產銷分別完成19.4萬輛和17.9萬輛,同比分別增長285.8%和238.5%。與此同時,汽車產銷分別達到238.8萬輛和250.3萬輛,環(huán)比下降15.9%和11.6%,同比增長34.6%和29.5%。 一增一降,看起來我們已經大踏步邁入新能源汽車時代了。

為什么新能源汽車能夠異軍突起,國家大力扶持的背后還有哪些戰(zhàn)略考量?跨越式前進的背后還有哪些發(fā)展隱憂?作為一個純電動汽車車主,我自己也做了一些研究,這里和觀察者網的朋友們分享分享。 需要說明下,新能源汽車包括插電式汽車及燃料電池汽車。后者因為目前技術尚不成熟,量產極為有限,銷量也極低,因此本文暫不做探討。本文中新能源汽車,如果不特殊指出,均意為純電動汽車BEV及插電式混合動力汽車PHEV,以及增程式電動汽車EREV。

我們?yōu)槭裁葱枰履茉雌嚕堪l(fā)展新能源汽車產業(yè),一定要結合其特定的時代背景。從名字來看,這個產業(yè)和兩個領域緊密相關:新能源,以及汽車。這實際上就是中國為什么堅定不移地發(fā)展新能源汽車產業(yè)的根本原因。 首先,從能源角度。2020年底,中國汽車保有量達到2.81億輛,并且還在以每年2000萬-3000萬輛的速度增長。一輛普通的家用燃油汽車百公里油耗大約在6-12升,我們取均值大約就是9升;每年行駛里程平均約為1.2萬公里左右。那么每年僅汽車的燃油消耗就是約2.2億噸。

按照每噸石油可以煉化約0.3噸汽油(以及0.3億噸柴油,和其它提煉物)來看,這需要7.3億噸石油。當然,消耗的石油不是全部都變成了汽油,還有柴油、煤油等其它產品。 2020年,全國一共生產了1.95億噸石油,進口石油5.4億噸。這些進口的石油,很大一部分都依賴于印度洋-馬六甲海峽-中國的海上航線。 可以想象一下,如果哪天中國的海上石油航線被掐斷,國產的石油只能滿足四分之一的需求,那么汽柴油的價格將會漲到一個怎樣的程度?即使石油航線能保證,如果石油出口國聯(lián)合起來坐地漲價,原油價格再次上漲到130美元以上,我們的經濟和民生將受到多大的影響? 中國并不缺能源,甚至不缺電。2020年我們總發(fā)電量達到了7.42萬億度,是美國的1.8倍。而且我們的電力中,零碳排放的電力占比已經達到了三分之一,且還在快速發(fā)展。

我們有世界上最強大和分布最完善的電網,發(fā)電量長期雄踞世界第一,這就是我們讓汽車電動化的背景和強大的后盾。在風電、光伏快速發(fā)展卻因為穩(wěn)定性而受到限制的背景下,電動汽車可以作為新能源電力的強有力的穩(wěn)定器(參考錯峰充電和V2G技術),對電網的穩(wěn)定、新能源電力的發(fā)展都有著積極的作用。

中國光伏產業(yè)足以應對新能源汽車發(fā)展需求。 其次,從汽車產業(yè)角度。中國的乘用汽車產業(yè)和美國、日本、德國、法國、韓國等先進國家相比是落后的。落后的原因其實也很簡單,并不是我們中國人不行,而是發(fā)展的時間不夠,以及后期采取的“市場換技術”策略的副作用。德國、美國、法國等國的汽車工業(yè)自不必說,發(fā)展時間都是以百年為單位的,技術沉淀極為深厚;日本的乘用車產業(yè)發(fā)展也有近百年的歷史;這些國家都是從二戰(zhàn)前就有汽車工業(yè)了。即使是韓國,汽車發(fā)展的開端也是從上世紀五六十年代開始的。七十年代,韓國的汽車就開始成規(guī)模出口了,至今也有超過60年的發(fā)展史。

而中國的汽車工業(yè),雖然可以追溯至五十年代,但當時汽車工業(yè)主要是為了滿足運輸。雖然1956年就有了解放牌卡車,是年又有了東風牌和紅旗牌轎車,但直到八十年代,由于各種原因,國產的汽車絕大多數(shù)都是為了服務于貨運,乘用車的產量微乎其微。可以說民用乘用車的發(fā)展實際上是停滯的。直到上世紀80年代,伴隨著合資企業(yè)上海大眾的成立,中國的乘用車工業(yè)才算是正式開始發(fā)展了。

而合資的模式,以及“市場換技術”下對國產技術的非理性不信任的思路指導下,再加上對私有資本進入汽車制造的人為政策限制,中國乘用車的發(fā)展很長一段時間都是相當畸形的。合資模式過去了30余年,雖然我們在汽車制造方面累積了相當?shù)慕涷灒捎诤腺Y企業(yè)的外資方在品牌和話語權上的強勢,外資方嚴格限制了核心技術的轉讓,甚至在產業(yè)鏈方面也通過指定海外品牌的方式,打壓國內的汽車零部件產業(yè)鏈,國產汽車零部件產業(yè)鏈發(fā)展長期受制于人。 以核心的自動變速箱為例,合資品牌基本上都指定了外資變速箱。國內企業(yè)就算研發(fā)出了可用的變速箱,合資品牌即使在低端車型上也故意不采購中國品牌的變速箱,這就使得中國的變速箱無法獲得訂單,就沒有更多利潤投入到技術迭代開發(fā),繼而在技術上一直落后。

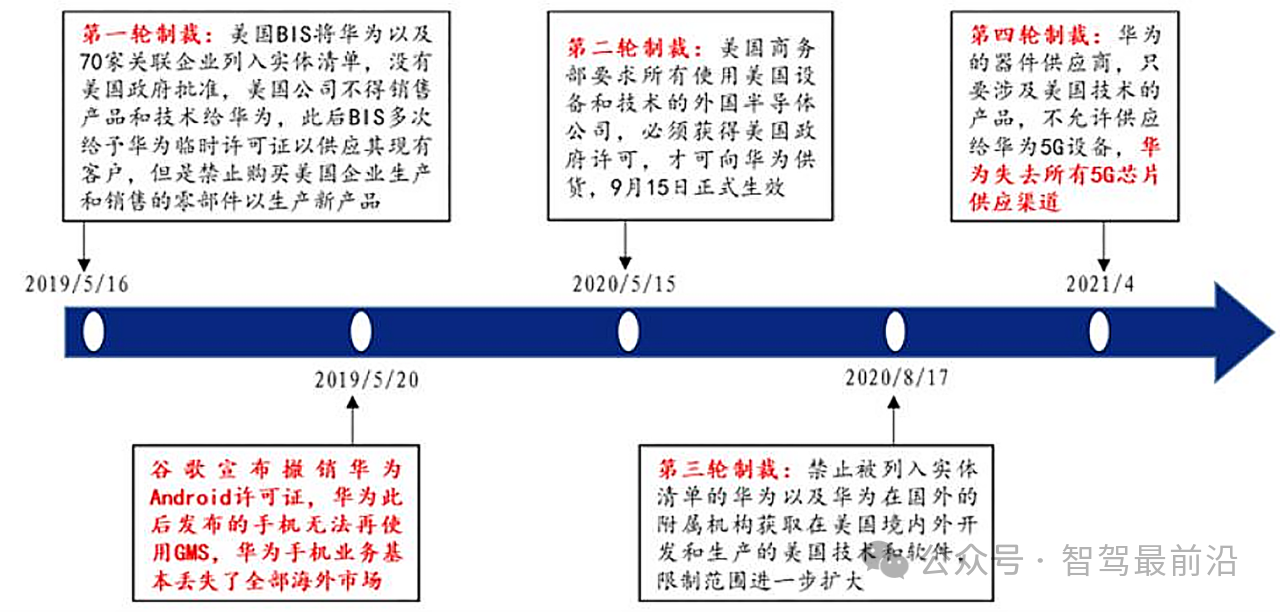

雖然以吉利、長城、奇瑞、比亞迪等為代表的中國私營汽車廠商,已經逐漸突破汽車的核心技術,在發(fā)動機、變速箱、底盤設計等方面取得了長足進步,但國外品牌依然維持著技術優(yōu)勢和利潤優(yōu)勢。 中國正處于產業(yè)升級的黃金時期,也處于國家發(fā)展、對抗發(fā)達國家打壓的關鍵時期,任何一段時間都是寶貴的。汽車產業(yè)作為當今世界產業(yè)鏈最長、銷售額最高,且技術和資金高度密集的產業(yè),是發(fā)達國家賴以維持優(yōu)勢的最大依靠之一,同時也是中國發(fā)展路上必須攻克的堡壘之一。我們的時間這么寶貴,這么關鍵,我們已經等不起了。中國的汽車產業(yè)早一年能夠打敗歐美日,我們就能早一年把歐美日從壟斷的居高臨下的寶座上給拉下來。

傳統(tǒng)燃油汽車方面,合資企業(yè)已經成為制約中國汽車發(fā)展的最大阻礙之一。海外品牌讓消費者形成心理依賴;合資企業(yè)的中方資本受益于這種利益綁定(雖然分得的利潤只有小部分),也沒有太大動力去扶持中國品牌汽車和中國品牌的零部件企業(yè),甚至很多合資企業(yè)的4S店銷售人員為了銷售額和生計,而刻意去詆毀中國品牌汽車(相信很多消費者有過切身體會,合資品牌的4S店銷售顧問是如何花樣地鄙視和詆毀國產品牌汽車的)。

在這樣惡劣的環(huán)境下,燃油車的發(fā)展真的很艱難,且長期徘徊于價值鏈的底端。2010年中國品牌汽車占有率達到45%,2020年這個數(shù)字甚至下降到只有38.4%,達到了十年來的最低點。而如果論銷售額,這個比例可能更低。中國汽車年銷量超過2500萬,早已是遙遙領先的世界第一汽車市場,但這個市場里絕大多數(shù)的銷售額卻被國外品牌牢牢占據。中國是很多國外品牌汽車廠商的第一大市場,但從來都沒有收獲過應有的尊重。用一句話形容,就是“為他人作嫁衣裳”。

為了扭轉這一情況,我們只能另辟蹊徑。新能源汽車就是這個百年一遇的超車機會。雖然電池驅動的汽車很早就出現(xiàn),但能滿足乘用車要求的電池技術,直到上世紀九十年代才實現(xiàn)規(guī)模商用。而具備實用意義的電動汽車出現(xiàn)的時間,也就是近20年的事。從某種意義上來說,發(fā)展電動汽車,各個國家?guī)缀跏钦驹诹送黄鹋芫€上。甚至,因為我們歷史包袱更小,我們可能還具備更好的后發(fā)優(yōu)勢。 一方面是能源安全,一方面是汽車產業(yè)超越式發(fā)展,這是我們發(fā)展新能源汽車最大的動力。至于有利于城市空氣清潔、有利于稀土高效利用等優(yōu)點,則更是錦上添花。 說到電動車利于城市空氣清潔這方面,其實是有數(shù)據支撐的。

中國2019年發(fā)電量是7.33萬億度,火力發(fā)電占比68.9%,而2019年煤電碳排放強度為度電0.838千克,所以中國電力平均度電碳排放為838×0.689=577克。 電動汽車百公里電耗約為15kWh,折算下來百公里碳排放是8.655公斤。但是同級別燃油車百公里油耗約為10L,百公里碳排放高達23公斤。即使是非常節(jié)油的混動車型,百公里油耗低至5.8L,百公里碳排放都達到13.34公斤,都顯著高于純電動汽車。

更何況,電動汽車使用過程零排放,發(fā)電端可以把火電產生的一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物集中處理,幾乎無污染。電動汽車還很適合用于風力發(fā)電、光伏發(fā)電的穩(wěn)定器,可以更好地吸收消納新能源電力,因此對環(huán)境保護是積極的。

很多人擔心電動汽車電池的污染。其實造成最大污染的電池,是各種小電器的電池。手機、筆記本、相機、電動玩具、手電筒等的電池廢棄后,多數(shù)人沒有回收的意識(少數(shù)人即使有回收的意識,也難以找到回收的方式),因為體量太小。而且很多這種電池是鉛酸和鎳鎘電池,污染更大。手機、電腦用的鋰電池雖然單個污染不大,但因為產量大,又過于零散,集中回收的難度和成本很大,實際上也容易造成各種污染。

兩輪鉛酸電池、電動自行車、鉛酸三輪電動車的電池的污染其實倒還好。因為這些電池回收比較容易,也比較集中。因為可以賣錢,所以車主一般不會隨便廢棄,而是會賣給或者換給各個修車鋪。問題是出在各種非法的電池回收處理作坊,如果是正規(guī)電池拆解回收廠商,污染倒是可控的。

至于電動汽車的電池,因為其體量相當大(通常都是數(shù)百公斤),含的高價值金屬(如鋰、鎳、鈷等)很集中,其回收利用(無論是梯次利用還是拆解回收)都是有利可圖的。一臺汽車上廢棄的動力電池就是一座小型礦山。只要做好回收途徑和拆解廠商的管理,其中的污染是可以做得很低的。

我國的新能源汽車現(xiàn)狀如何?一句話來概括,我國的新能源汽車產業(yè),無論是技術,還是制造、核心三電技術上下游產業(yè)鏈,乃至市場,甚至是品牌影響力方面,都是當之無愧的世界一線。

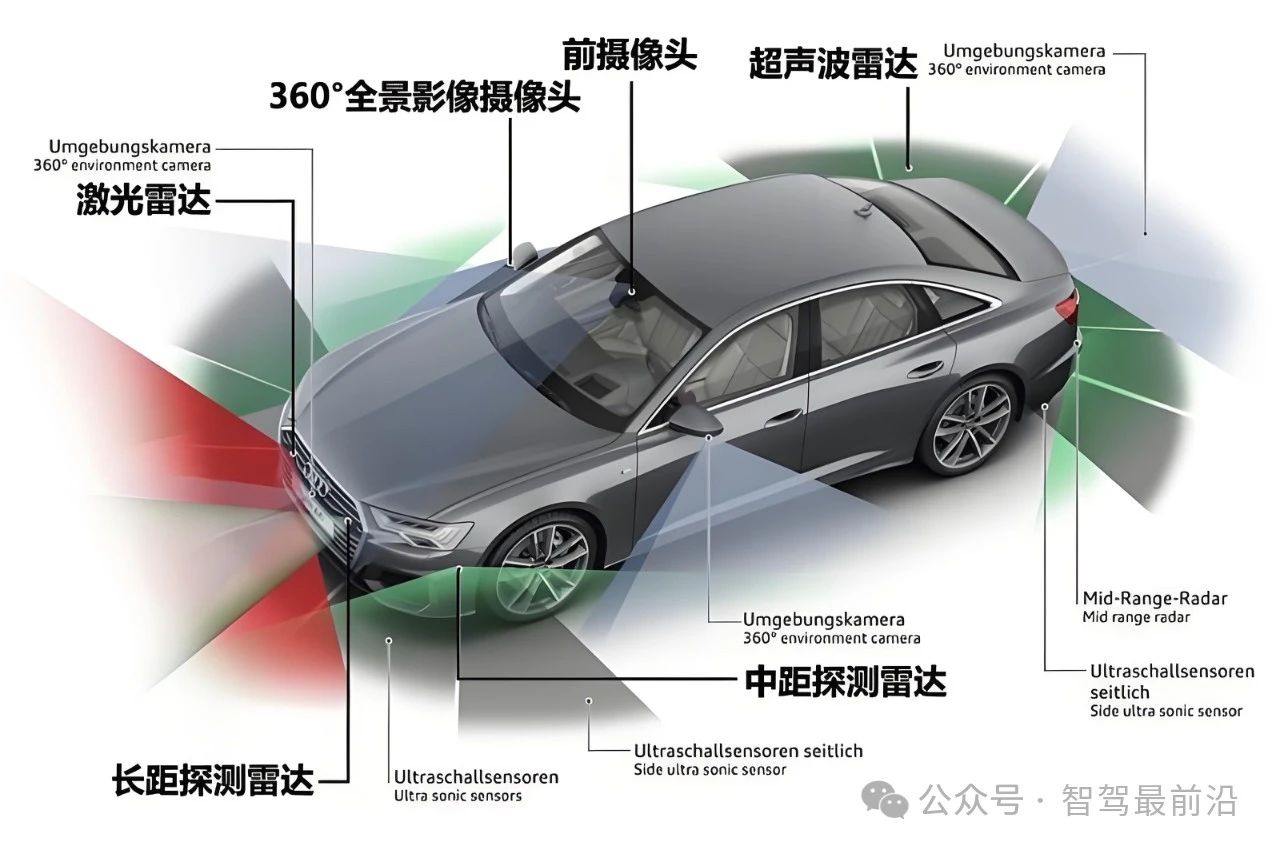

首先說技術。 新能源汽車的核心技術就是俗稱的“三電”:電池、電機和電控。其中,又尤以電池最為主要。

通常,一輛主流的電動汽車,電池成本占據整車成本的40%左右。動力電池可以說是新能源汽車核心技術中的核心。 2020年,全球動力電池的電動汽車裝機量達137GWh,同比增長17%。其中,寧德時代以34GWh的裝機量連續(xù)第四年成為全球最大動力電池企業(yè),市場份額為24.82%;LG化學和松下分別為31GWh、25GWh,三者占全球裝機量的65.6%。第四位同樣是來自中國的比亞迪,裝機量為10GWh。排在第五至九名的分別是三星SDI(裝機量8GWh)、韓國SKI(裝機量7GWh)、AESC(前日產旗下公司,被中國遠景集團收購裝機量4GWh)、國軒高科(裝機量3GWh)、中航鋰電(裝機量3GWh);其他企業(yè)(裝機量13GWh)。前9名的企業(yè)占據總裝機量的比例高達91%;而如果把前9名企業(yè)的國別進行統(tǒng)計,情況如下:

可以看到,中日韓完全霸榜。其中,中國有5家,合計占比達到43%;韓國有3家,占比達到37%;日本則僅有1家入圍,占比20%。值得一提的是,在歸類為“其它”的廠商中,還包括億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技等裝機在1GWh左右的中國企業(yè)。 而寧德時代、比亞迪作為中國代表性的動力電池生產企業(yè),一個是規(guī)模全球第一,一個是集電池、電機、電控、整車制造、銷售等上下游全產業(yè)鏈的大型企業(yè),其競爭力在全球都是一流的。 近日就有媒體報道,稱寧德時代中標現(xiàn)代汽車百億動力電池訂單,而據財聯(lián)社2月份報道,比亞迪也將向現(xiàn)代起車供應刀片電池(比亞迪自研的磷酸鐵鋰動力電池,以安全性和高體積能量密度為賣點)。

據公開信息顯示,弗迪重慶工廠“刀片電池”目前產能已達20GWh,長沙工廠也于2020年年底正式投產。 所以,在動力電池這一塊兒,中國無論是規(guī)模還是產能產量,都是世界第一。 在技術方面,中國目前也掌握了幾乎所有主流鋰電池的核心技術,基本能做到和松下、LG等同步。

前期由于特斯拉的大規(guī)模訂單和扶持,松下、LG在圓柱型鋰電池領域可以做到更低成本,但目前寧德時代也可以做到同步跟進。而比亞迪長期深耕磷酸鐵鋰電池領域,其刀片電池在安全性方面全球領先,且能量體積密度也接近三元鋰電池。 電機方面更是中國制造的強項。電動汽車的電機要求扭矩大、體積重量功率密度高、可靠性高。目前主流的電機包括永磁同步電機和交流異步電機。永磁同步電機是目前國內大部分新能源汽車廠家使用的電機,包括比亞迪。這種電機的特點是能量效率更高,體積也更小。

而特斯拉廣泛運用的則是交流異步電機。這種電機在高轉速區(qū)間有較大優(yōu)勢,且持續(xù)輸出功率更高,比較適合高速下使用。這和特斯拉強調動力和加速的特點是相呼應的。 但不論哪種電機,中國現(xiàn)有的工業(yè)體系都能大規(guī)模量產且具備成本優(yōu)勢。而且用于制造永磁體的稀土材料,更是中國的特產和出口管制產品。 至于電控方面,因為國家政策的扶持,中國企業(yè)很早就開始涉及新能源汽車產業(yè),因此電控方面也實現(xiàn)了技術自主。電控方面涵蓋范圍較為廣泛,從IGBT芯片到電池管理系統(tǒng)(BMS),再到動能回收和充電電池平衡等,都是電控系統(tǒng)的范疇。

以技術含量最高的IGBT芯片為例,國內比亞迪、中車在這方面是技術領先者,但基本都是自產自用,較少對外供貨。略為可惜的是,這方面其它國內廠商在技術方面的積淀仍然不夠。在這方面比較有希望的是斯達半導,其主打產品也已經配套超過20家車企,配套超過了16萬輛電動汽車,是除比亞迪半導體外,車規(guī)IGBT方面的又一名實力選手。

但總體而言,國內電動汽車的IGBT模塊依然主要被國外廠商占據。2019年期間,英飛凌在國內電動乘用車市場占有率達到58%,比亞迪的占有率為18%,且主要為自用。相信未來在電控這一塊,無論是成熟的IGBT,還是新星SiC,國內廠商都會迅速跟進,占據主要市場份額。

再說說市場。由于國家鼓勵性政策的高瞻遠矚,中國長期位居新能源汽車單一市場的頭把交椅。根據EV-Volumes預測,2020年,全球一共銷售了324萬輛新能源汽車。歐洲如果作為一個整體,銷量為140萬輛。但如果論單一市場,中國則以134萬輛遙遙領先于第二的德國市場39.8萬輛。美國市場以32.8萬輛的銷量位居第三。 下圖來自于EV-Volumes網站,橫坐標是年份及年增長率;縱坐標是銷量。其中色柱不同顏色代表不同國家的銷量。紅色為中國,藍色為德國,綠色為美國。從排名來看,位列前十名的分別是中國、德國、美國、法國、英國、挪威、瑞典、荷蘭、意大利和韓國。

可以看到,中國市場銷量排名第一,超過了第二、第三、第四、第五、第六加起來的總和,占據了全球市場的41%。 在這個全球遙遙領先的新能源汽車市場,中國品牌一改在燃油車領域的頹勢,全面領先國外品牌。2020年中國新能源汽車廠商前十名銷量如下所示(圖片出處見水印)。可以看到,以比亞迪、五菱、廣汽、上汽、長城歐拉、蔚來等為代表的中國品牌,涵蓋了新能源汽車高中低檔的各個細分領域。而外國品牌則只有美國的特斯拉,憑借其品牌力能占據一定的市場份額;以及南北兩大眾,憑借燃油車時代積累下的品牌影響力,能有一定的存在感。

目前,中國新能源造車新勢力代表廠商,一度是市值最高的中國車企蔚來,其2020年總銷量達到4.37萬臺,同比增長112.6%。同時,蔚來也是中國第一家能夠將量產車均價做到30萬以上的車企。蔚來的銷量幾乎全部由三款車貢獻:ES8、ES6和EC6,銷售均價均位于35-50萬的區(qū)間。

2021年1月,蔚來交付新車達7225輛,再創(chuàng)新高。一個中國品牌,能夠做到年銷量過萬,且旗下所有汽車的價格均高于30萬,放在傳統(tǒng)燃油汽車領域這是想都不敢想的事情。哪怕是紅旗汽車,其走量的入門車型成交價也能下探到15萬左右。但蔚來做到了,并且延續(xù)了良好的勢頭。 此外,比亞迪作為中國新能源汽車的明星企業(yè),其產品也涵蓋了5-30萬區(qū)間段,覆蓋轎車、SUV、MPV各個細分車型。

旗下的唐EV、唐DM、漢車型也是產品競爭力十足。以漢EV為例,其在續(xù)航、動力、外觀、空間、質量方面均達到了較高水準。2021年1月,漢全系車型銷量也達到1.21萬輛,連續(xù)三個月破萬。唐、漢作為中級車,價格段為20-35萬;宋、秦系列為緊湊級車,價格段則集中在12-20萬;元、e系列的價格則集中在5-14萬區(qū)間。

而更入門的車型就是近來紅遍全國乃至全球的五菱宏光Mini EV了。起價2.88萬,頂配也不過3.88萬,卻是一輛起步迅速輕快、經濟便捷的正規(guī)汽車。每公里用車成本低至5分錢,續(xù)航超過100公里,成為許多城市人群市內代步的好伙伴。 至于品牌影響力方面,中國品牌的新能源汽車不僅在國內廣受歡迎,在海外也引起了不小的關注。以五菱新一代“神車”宏光Mini EV為例,早在去年10月份,就引起了奧地利、德國、日本等地網友的極大興趣。

奧地利網友表示,“請一定一定要出口給我們啊!”“這續(xù)航幾乎能滿足我所有的出行需求了”。甚至網名叫Patje和Hobi的兩位網友稱已經通過阿里速賣通(AliExpress)訂購了該車,并表示還享有歐盟優(yōu)先快運,畢竟比一臺Dacia要便宜多了。

日本駐中國記者太田基寬、大橋史彥還專程去廣州體驗了一番。記者對這輛車的評價是:“車身和裝備雖然便宜,但體驗并不賴”,“價格低到令人驚訝”,“跑起來卻感到意外的舒適”,雖然也認為存在不支持快充、內飾簡陋等問題,但已經足夠驚艷。

在新聞評論中被點贊最高的兩條評論,一條說“在當年,日本是能發(fā)明這類便于老百姓使用的東西的,但現(xiàn)在推出產品的都只是一群在會議室討論中取得演講成功的人,為了自己的所謂發(fā)明的業(yè)績而開發(fā)出的不顧消費者需求,都要附加很多無意義功能的商品,在開發(fā)出便于老百姓使用的商品這一方面,日本已經贏不了中國了”; 另一條則說“沒有人沒體會中國產品的粗劣品質吧,但不得不說中國產品質量正在穩(wěn)步好轉,高品質的日本制造和德國制造的優(yōu)勢不可能永遠保持,包括價格在內的競爭力方面我們已經被中國超越了,中國制造和20年前已經完全不同了”。眾多其它網友也對這一車型表示贊賞和肯定。

而比亞迪則早就將電動汽車,主要是電動大巴銷售到全世界。彭博社評選的2020年全球30位環(huán)保先鋒人士中,比亞迪總裁兼董事長王傳福位列其中,成為榜單里唯一的中國車企領導人。而就在今年1月,在拉丁美洲國家哥倫比亞首都波哥大2020年度巴士項目招標中,比亞迪成功獨家斬獲1002臺純電動巴士訂單。這是海外地區(qū)迄今為止最大的純電動巴士訂單,一舉刷新海外純電動巴士行業(yè)銷量紀錄。 據悉,比亞迪于2012年進入哥倫比亞市場,2013年組建南美首支純電動出租車隊,現(xiàn)在又獲得了1002臺純電動巴士訂單。目前比亞迪在哥倫比亞電動巴士的市場份額超過96.5%。 而在整個歐洲,比亞迪已累計贏得超過1400臺純電動巴士訂單,為歐洲20個國家逾100個城市帶去公交電動化方案,市場占有率超20%。這一比例也超越了艾瓦客車、尼奧曼、伊薩客車、沃爾沃、VDL和斯堪尼亞六大客車廠商,使得比亞迪在歐洲電動大巴的市場占有率成為第一。 與此同時,比亞迪電動客車在美國、日本、英國也接連交付。憑借遙遙領先的“三電技術”和久經考驗的系統(tǒng)可靠性,面對停滯不前的對手,比亞迪已經在純電動客車的跑道上實現(xiàn)了超車。

比亞迪電動客車在英國投入運營 此外,即使是美國品牌特斯拉,其主要的生產基地之一,上海超級工廠,也在向歐洲等地出口Model 3等產品。特斯拉2020年共交付50萬輛汽車,其中上海工廠的產能接近15萬輛。上海工廠不僅向中國消費者交付了十多萬輛特斯拉,還向歐洲等市場出口。去年10月27日,特斯拉上海工廠生產的7000輛Model 3就裝船運往歐洲,而有機構預測,上海工廠今年將生產超過50萬輛特斯拉汽車,并向歐洲、日本、新西蘭等地出口超過10萬輛。中國已經成為全球最重要的新能源汽車生產、研發(fā)和銷售基地。

我國新能源汽車未來發(fā)展前景如何?如果對比燃油汽車,我國的新能源汽車可以用打了一個漂亮的翻身仗來形容。無論是品牌力、核心技術,還是市場占有率、口碑,甚至是全產業(yè)鏈的掌控程度,我國的新能源汽車產業(yè)都是世界一流,乃至領先的。

這種領先,首先應該歸功于我國政府十余年來對這一產業(yè)持續(xù)的補貼、政策傾斜和產業(yè)發(fā)展引導;其次應該歸功于我國科技人員和相關企業(yè)的持續(xù)投入、研發(fā)和艱苦奮斗;最后也和全球對綠色出行理念的理解及貫徹有很大關系。 但是,展望未來,我國的新能源汽車產業(yè)雖然仍有優(yōu)勢,但也面臨著不小的挑戰(zhàn)。

在市場方面,中國雖然長期占據新能源市場第一的寶座,但如果將歐洲視為一個單一市場的話,歐洲去年的新能源汽車銷售已經超過了中國。因為新能源汽車目前是一個快速增長的增量市場,因此市場本地品牌效應較為明顯。歐洲的市場猛增,必然會更快地刺激和鼓勵歐洲本土廠商的電動化轉型。大眾、雷諾、寶馬、奧迪、奔馳等歐洲廠商已經并將持續(xù)投入巨資進行電動化轉型。這方面,大眾的轉型在巨型車企里是最快的。作為中國新能源汽車廠商有力的競爭對手,在歐洲本土市場快速發(fā)展起來,對中國廠商就不是一個好消息了。

同時,日本的豐田、本田長期以來在混合動力領域深耕,其不插電的混合動力汽車已經取得了巨大的成功。這在一定程度上掣肘了兩田在插電化領域的發(fā)展。但隨著中國、美國和歐洲市場的全面、不可逆轉的電動化轉型,兩田也開始醒悟并發(fā)力了。豐田、本田均已開始開發(fā)純電動車型,豐田還和比亞迪成立了合資企業(yè),以更快地進入插電式汽車市場。

而在中國本土市場,消費者根深蒂固的“國外品牌就是好”的觀點依然有大量市場。在各項參數(shù)中大部分均能勝出的情況下,價格更低的中國品牌都不敵國外品牌。以特斯拉Model 3為例,在和同級別競品小鵬P7、比亞迪漢比較下,除了最高速度更高(但這個參數(shù)實際意義不大:中國高速公路法定最高速度只有120,最高速度是180還是220,并沒太大實際意義)以外,其它各方面均處于下風,價格還更高,甚至在發(fā)生多起失控情況,造成多起人員傷亡事故,國家多部委約談特斯拉的背景下,其銷量依然遠超中國品牌。

花30萬買輛特斯拉似乎是一件很有面子的事情,而花25萬買輛比亞迪卻被眾多親友嘲笑和不理解。 伴隨著國外品牌在電動化方面持續(xù)發(fā)力,產品力逐漸提升的背景下,消費者可能更多地轉投國外品牌。以前國外品牌根本沒有產品,很多有綠牌需求的消費者不得不購買國內品牌。

但隨著國外品牌產品線的完善,這一情況正逐步發(fā)生改變。因此,國內品牌在市場營銷方面可能還需要更快地補上短板,提升營銷能力,開創(chuàng)新的銷售模式,提升4S店服務水平,更需要爭分奪秒地提升自身競爭力,才有可能更好地發(fā)展。

后記過去的2020年,我國汽車銷量2531.1萬輛,其中新能源汽車136.7萬輛,占比5.4%。但是,在汽車銷量下降1.9%的背景下,新能源汽車逆勢上揚,全年銷售增長10.9%。2021年1月,新能源汽車銷量更是同比增長238.5%,達到17.9萬輛,占總銷量比例也上升至7.15%。

這是宏觀方面。 微觀方面,各個廠商也在不斷地推出競爭力更強的新品。比亞迪推出了超級混動DM-i,主打燃油經濟性。不僅純電續(xù)航能夠達到50-110公里,甚至在虧電情況下,油耗也能低至百公里4升以內。這是一個很了不起的技術。和日系車的HEV技術相比,比亞迪的超級混動技術里,電動機和內燃機都可以參與驅動,且還能通過插電充電方式實現(xiàn)純電動行駛,而油耗還可以更低。和其它常規(guī)PHEV(插電式混動)比,這個超級混動在虧電情況下,油耗依然能控制在很低的水平。

這套技術是比亞迪十余年深耕汽車電動化和油電混合動力背景下的厚積薄發(fā),也是因為比亞迪在電動汽車和燃油汽車領域均有長期技術積累的結果。 新能源新勢力代表廠商蔚來,不僅堅持換電技術的推進,也在近期推出了全新的電池技術及純電動轎車ET7。

在尺寸和規(guī)格相同的條件下,蔚來實現(xiàn)了70kWh和100kWh電量電池的量產,并將量產更安全、更長壽命的半固態(tài)的150kWh容量的電池。而后者將支持純電動汽車1000公里的續(xù)航。ET7作為一款C級轎車,也搭載了蔚來最新的自動駕駛、電控技術和電池技術。

電池廠商同樣也在快速發(fā)展。寧德時代已經獲得了大量海外訂單,比亞迪也將拆分電池業(yè)務以提升競爭力,而一眾二線國內電池廠商也在蓄勢待發(fā)。 站在2021年的年頭,一邊回顧中國十年來的新能源汽車產業(yè)發(fā)展,一邊展望電動汽車的未來,不禁無限感慨。

也就在三年前,多數(shù)網友都對中國的補貼政策嗤之以鼻,認為是個騙補的行當。然而,時間證明了一切。電動時代,中國的汽車產業(yè)已經迎來了曙光。

責任編輯:lq6

-

電動汽車

+關注

關注

156文章

12425瀏覽量

234589 -

新能源汽車

+關注

關注

141文章

10995瀏覽量

102689 -

發(fā)動機

+關注

關注

33文章

2544瀏覽量

70991 -

電網

+關注

關注

13文章

2262瀏覽量

60486

原文標題:中國的新能源汽車發(fā)展到哪一步了

文章出處:【微信號:guanchacaijing,微信公眾號:科工力量】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

BlackBerry QNX亮相2025高工智能汽車產業(yè)峰會

碩磐智能亮相CIAS 2025中國新能源汽車產業(yè)數(shù)智峰會

東風汽車出席2025中國電動汽車百人會論壇

智能化如何讓汽車產業(yè)鏈加速變革?

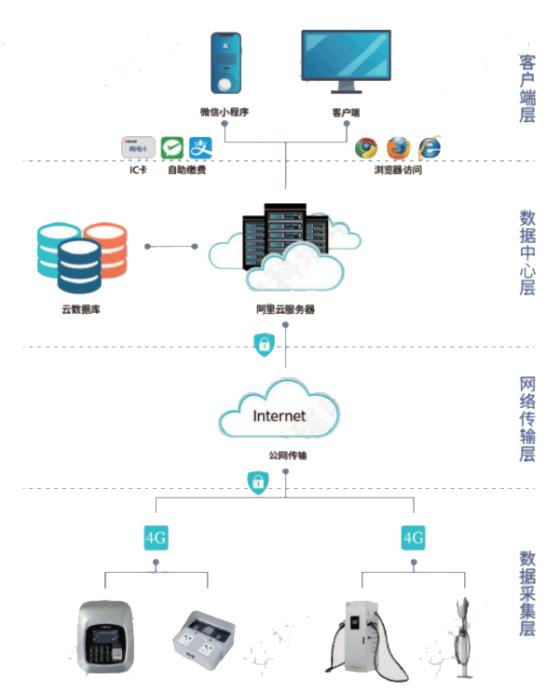

淺談車聯(lián)網環(huán)境下電動汽車群有序充電優(yōu)化策略

國際汽車芯片大廠計劃將部分生產轉向中國,本土產業(yè)迎來機遇!

華為引領智能網聯(lián)汽車產業(yè)智能化進程

中汽中心亮相2024中國汽車產業(yè)發(fā)展(泰達)國際論壇

康尼新能源榮獲2024年度中國智能電動汽車生態(tài)鏈零部件100強

華為汽車產業(yè)鏈的技術解析與未來展望

淺談電動汽車火災特點及處理對策研究

中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)取得顯著成效

汽車產業(yè)加速擁抱AI時代,三大趨勢顯現(xiàn)

EPSON車規(guī)晶振智能電動小汽車市場的新浪潮

電動時代,中國的汽車產業(yè)已經迎來了曙光

電動時代,中國的汽車產業(yè)已經迎來了曙光

評論