在現代汽車的智能化浪潮中,一項看似簡單卻充滿科技感的功能正悄然改變著駕駛者的充電習慣——車載手機無線充電。無需插拔線纜,只需將手機輕輕一放,電量便自動補充。這種“即放即充”的便利背后,隱藏著怎樣的科學原理?讓我們從電磁的魔法開始解密。

電磁感應:看不見的能量橋梁

車載無線充電的核心技術是電磁感應,這一原理早在19世紀就被物理學家法拉第發現。當充電板(發射端)接通電流時,內部的銅線圈會產生高頻交變的磁場,就像隱形的能量漩渦。手機背部的接收線圈一旦進入這個磁場范圍,便會像“磁生電”實驗中的銅環一樣,切割磁感線產生感應電流。整個過程類似于隔空傳物——電能穿過手機外殼的塑料或玻璃,直接轉化為充電所需的電力。值得注意的是,兩端的線圈必須對齊至毫米級精度,否則效率會大幅下降,這解釋了為什么部分車型的充電區域設計了防滑凹槽或定位標識。

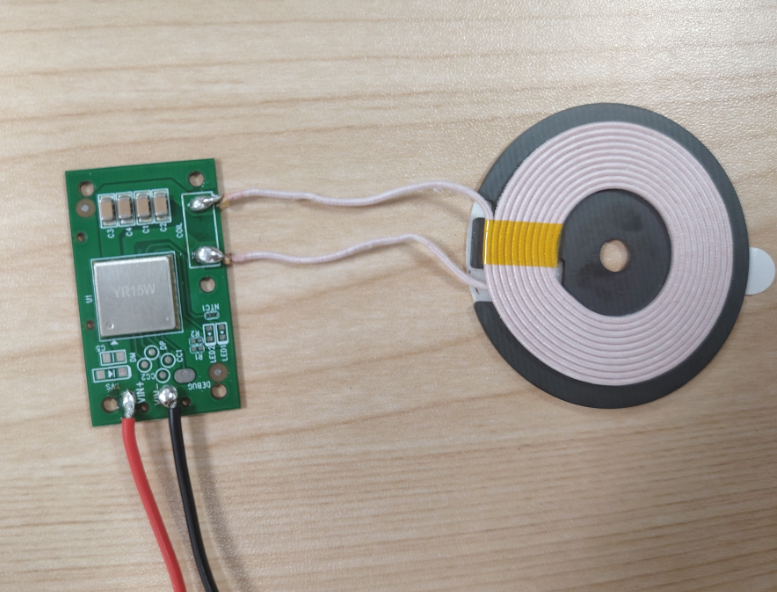

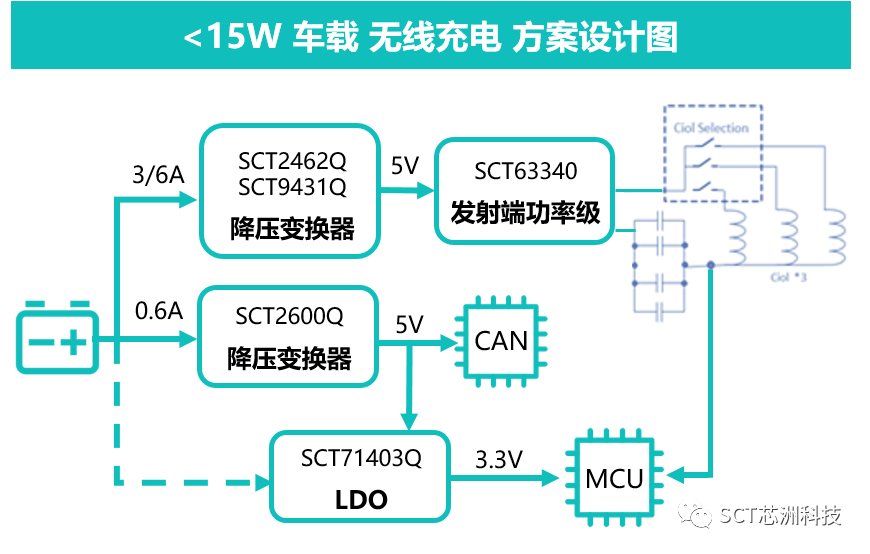

系統構成:從磁場到安全充電

一套完整的車載無線充電系統由三大模塊協同工作:發射線圈、控制芯片和異物檢測單元。發射線圈通常嵌入在中控臺的儲物槽底部,其直徑約6-8厘米(相當于一個茶杯墊大小),工作時會產生頻率在100-205kHz之間的振蕩磁場。控制芯片則扮演著“交通指揮官”的角色,實時調節電流強度以避免過熱,同時通過加密握手協議確保只有兼容設備才能啟動充電——這就像充電板與手機之間的秘密暗號。最值得關注的是異物檢測功能,當鑰匙、硬幣等金屬物品誤入充電區時,系統會在0.1秒內切斷供電,防止能量浪費和安全隱患。

諾芯盛@車載手機無線充電原理

諾芯盛@車載手機無線充電原理效率挑戰與技術創新

盡管免去了插線的麻煩,但傳統電磁感應方案的效率瓶頸不容忽視。普通車載無線充電器的能量轉化率約為70-80%,意味著約兩成電力在傳輸中損耗為熱量。這相當于每次充電都有小部分電量像陽光下的冰塊般“蒸發”了。為此,高端車型開始采用磁共振技術,將工作頻率提升至兆赫茲級別,使有效充電距離從5毫米擴展到4厘米,甚至能穿透皮質手提包充電。不過這種方案成本較高,目前僅見于部分豪華品牌選裝配置。

場景化應用與未來展望

在真實駕駛場景中,這項技術正在重塑人車交互方式。當手機電量低于20%時,某些車型的車機系統會主動彈出充電提示;支持快充協議的無線充電板,能在30分鐘內為手機補充50%電量,相當于喝杯咖啡的功夫。更前沿的探索已將充電功能整合到扶手、門板等接觸區域,未來或許能實現“全車皆可充”的體驗。正如內燃機向電動機的演進,無線充電技術也終將從“錦上添花”變為“不可或缺”的基礎設施。

當我們再次將手機放入那個帶有閃電標志的凹槽時,或許會多一分對科學的敬畏——每一次無需插線的能量傳遞,都是人類智慧對物理法則的巧妙馴服。

-

車載

+關注

關注

18文章

641瀏覽量

83963 -

無線充電技術

+關注

關注

5文章

119瀏覽量

19612 -

無線充方案

+關注

關注

0文章

62瀏覽量

1889

發布評論請先 登錄

快充內卷至汽車座艙,50W車載手機無線充電方案解析

淺談車載支架無線充電方案和電路原理

車載無線充電方案簡介

車載無線充電研究:大功率充電方案引領,2026年搭載量超過1000萬臺

車載手機無線充電原理

車載手機無線充電原理

評論