在去年8月底發布的《什么是激光雷達的“發動機技術”?一文講透行業技術壁壘》一文中,九章智駕曾提出:激光雷達真正的壁壘在于激光收發系統,而不是“機械旋轉”“半固態”“轉鏡”“棱鏡”“MEMS”這些詞語所代表的掃描系統。

隨著市場競爭逐步進入深水區,“機械旋轉”“半固態”“轉鏡”“棱鏡”“MEMS”這些圍繞著掃描方式做文章的詞匯已經沒有多少新意,甚至也無法引起別人參與討論的興趣。激光的發射與接收系統,正在成為市場新的關注點。

根據系統集成度的不同,已進入量產階段的TOF激光雷達的激光發射系統可分為EEL與VCSEL,接收系統可分為APD與SPAD;而根據光源波長的不同,激光收發系統則主要分為905與1550兩個大類。因為觸及“人眼安全”“探測距離”“功耗”“成本”等關鍵點,905與1550這個分類值得拿出來討論一番。

905nm和1550nm都是光的波長,每一種波長都有其特性,比如收的特性、發的特性、被干擾的特性、對人眼影響的特性等,其實本身并沒有優劣之分,但在應用到激光雷達產品中時,在不同側面會呈現出各自的“優劣勢”。

當前,905與1550激光雷達均有產品開始進入量產交付階段,究竟哪種技術路線“更好”,激光雷達廠商們自然是各執一詞,并且,若只從某個單一角度看,廠商們的說法往往也“絕對真實”,但據某激光雷達廠商負責人的說法,“車企現在對905和1550都不是特別滿意”。

站在第三方的角度,簡單輕率地說“誰比誰牛逼”這樣的話是毫不負責任的,與此相比,更有意義的是,通過層層抽絲剝繭,澄清很多誤解和疑問。

為進一步探明“真相”,在這篇文章撰寫的過程中, 九章智駕既采訪了多家以905激光雷達為主的廠商,也采訪了三家專注于1550激光的廠商,采訪總人數超過15人。本文事實上已成為兩派力量的“辯論平臺”。

為避免任何一條技術路線被個別受訪對象“夾帶私貨”的言論誤傷,當然也為了避免自己被任何受訪對象的“一面之詞”誤導,筆者已將文章初稿交給多家不同技術路線的激光雷達廠商確認,這不僅給了“被攻擊對象”一次“申辯的機會”,也使文章內容最大程度地接近客觀。

注一:在FMCW中,1550是比905更好的選擇,這個已成為業內的共識,因此,本文后續對1550與905的對比,特指在TOF的技術路線下。

注二:本文的采訪對象包括但不限于禾賽技術負責人、圖達通CEO鮑君威、昂納科技車載業務負責人黨娜、萬集激光雷達總工程師胡攀攀、老鷹半導體梁仁瓅、阜時科技董事長助理王李子東、Ouster中國區市場總監劉志剛、濱松光子學吳佳哲、縱慧芯光業務經理黃鑫峰、先特科技李丹、映迅芯光劉紹東、光通信領域專家匡國華等。

注三:在一些地方,本文只是引用某一位受訪者的觀點,但該觀點未必能得到其他受訪者的同意,甚至會存在其他受訪者“完全不同意”的情況。同樣,在一些情況下,筆者認為多數受訪者已就某個觀點“達成共識”,因而并未注明該觀點的具體出處,對這樣的觀點,依然存在一些受訪者“完全不同意”的可能性。

一.1550的優勢,不止于“探測距離”

提起1550激光雷達,大家的第一反應是,跟905相比,1550最明顯的優勢是可在確保人眼安全的前提下以更高的發光功率工作,因而可實現更長的探測距離。

圖達通CEO鮑君威認為,對車輛安全而言,激光雷達的探測距離達到250米是“及格線”,但在當前,“只有1550才能達到這個水平”。

鮑君威說:

“通常,大家在討論激光雷達的探測距離時,都是針對反射率為10%的目標物而言,但實際上,在一些極端情況下,反射率為5%的小目標物也應當被看見——不僅要看得見,而且還不能只是一個點。”

“根據我們和一些客戶的實測結果,雖然一些905nm激光雷達針對10%反射率的非常大的靶標的探測距離為150米,對于比較暗的5%的大靶標探測距離大約100米,但是由于發散角等原因,它針對5%反射率的小目標物的探測距離就只有40米左右。而圖達通的1550激光雷達,已針對反射率為5%、20-30cm大小的目標物做過大量測試。”

那么,除此之外呢?

回答這個問題之前,我們需要先普及一個極容易被忽略的基礎知識——1550波段在激光雷達領域的應用要早于905,如高端測繪領域用的激光雷達,就是1550的,而這在二三十年前就開始了。

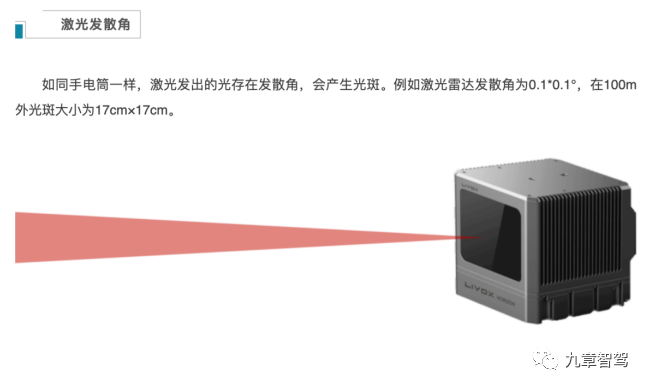

而高端測繪領域之所以更偏向于采用1550,最關鍵的因素并不是“探測距離”,而是1550的光束發散角比905小得多。

發散角大,意味著光束傳播越遠,光斑越大,進而可能會導致光束照在遠處小物體上后返回的能量不夠大,從而導致測不到。其次,也會影響復雜場景下的點云精度,如果光斑大到同時打到前后兩個相隔很近的物體,并在激光雷達內部無法解碼區分這兩個物體,那可能會在兩個物體中間形成一個“假點”;遇到斑馬線或者棋盤格這種高低相隔的物體,甚至會測出來“波浪線”。

據禾賽技術負責人解釋,905激光器的發光面有幾百微米,而1550光纖激光器的發光面只有10微米左右,發光面越小,光斑的遠場發散角就可以抑制得越小。這意味著,與905相比,1550在激光發散角層面,可以對遠距離的小物體有更好的測量。

此外,許多公司認為,1550的抗干擾能力要比905強許多。

1550為光纖激光器,光能量是集中到很細的單膜光纖激光器的波形頭里發出來的,這樣發出來的光能力密度高,亮度是極高的。激光雷達發出的光需要在亮度上壓倒外部的其他光源,才能抵抗后者的干擾,因而,1550光纖激光器發出的光在亮度上相比于905優勢,也意味其抗陽光等干擾的能力更強。

不過,禾賽方面稱,這個觀點是片面的,是否抗環境光干擾主要還是由探測器大小來決定,因此不能得出“1550抗干擾更強”的結論。

二.1550“容易被水吸收”的問題有解嗎?

先上答案:這個問題客觀存在,無解,但并不算嚴重。

去年9月份,在筆者調研FMCW公司時,多數廠商都提到,1550納米的光波很容易被水霧吸收(幾毫米厚的水層就可以把1550納米激光的能量全部吸收,在光通信領域中的專業名詞是“水空吸收”),難以被反射回來,因而在雨天難以正常工作。

當時,一位不愿具名的FMCW激光雷達公司創始人說:

“我們圈子的人都是睜著眼睛說瞎話,說什么1550‘穿透能力好、抗干擾能力強’。我做過測試,往墻上潑水,在1550激光雷達的眼里,墻是黑乎乎的一片,水流下來之后就好了。

“多次實驗表明,只要遇上兩毫米的水薄膜,我們的1550激光雷達就瞎了。這個問題是無解的。因此,1550激光雷達只能在陰天、晴天和小雨天用,大雨天就用不了。”

與此同時,某TOF激光雷達廠商負責人也說,1550對人眼安全影響小的原因正是它容易被液態水吸收——激光還沒有打到視網膜,就被眼球里面的水給吸收了;而容易被液態水吸收,確實也會導致,在地面車道線上有水的情況下,使用1550納米激光器的激光雷達就測不了,或者是探測能力下降。

不過,某商用車無人駕駛公司技術VP的說法是:1550激光雷達并不是在遇到雨水時就“看不見了”,只是在被吸收一部分能量后,探測距離會變短。

按某1550激光雷達廠商人士的說法,1550容易被水吸收的問題,是可以通過將激光器的功率提高來克服的,“你被吸水,衰減了一半,那我把功率提高一倍就行了”。不過,功率提高往往也同時意味著散熱難度加大、可靠性降低、壽命縮短。

昂納車載激光雷達負責人黨娜認為,提高功率這一做法并不合算,“比如你將發射功率提高了10W,但反射回來的信號,跟你把發射功率增加了1W沒啥區別,相當于‘產出的增加與投入的增加不成正比例’,因而不會產生多大的效果。”

為什么呢?黨娜說:1550波段它的特性就是會被水吸收,因此,哪怕你把功率提高了,發出去的光波大部分還是無法逃開被水吸收的“命運”。

禾賽技術負責人也說:提高激光發射功率,被水吸收的問題會有一定改善,但這個是治標不治本,“水的吸收能力是很強的,幾毫米厚的水,就可以吸收掉1550 90%以上的光能量。”

萬集激光雷達總工程師胡攀攀博士認為,提升功率只是一方面,還有信號處理的一些策略和算法都可以提升一些。“但是對于極端的大霧和瓢潑大雨來說,無論如何也提升不了。”

不過,在圖達通CEO鮑君威看來,1550被水吸收的問題,是被過分夸大了,實際上,這并不算是一個多么嚴重的問題。

鮑君威說:

雨水可分為“雨點”和呈片狀的“水簾”或“水灘”兩種,其中,“雨點”基本不具備完全屏蔽1550光波的能力(一方面,在正常雨天激光光束打到雨點上的概率并沒有那么高;另一方面,光斑遠大于毫米大小的雨滴),只有成片狀的“水簾”或“水灘”才可以吸收。

然而,通常,前視激光雷達遇到的“雨水”都是在空中的“雨點”,很少有情形是前方的雨水是像瀑布一樣傾斜而下的“水簾狀”。在雨大到被探測物體整個表面有厚達2毫米的水“瀑布”的情況下,人也沒法按照正常速度開車了,指望自動駕駛在幾年內就能夠完美處理好這種工況,也不太現實。

地面上成片的雨水即“水灘”確實避免麻煩,但不止是1550,遇到這種雨水,905同樣也會“被致盲”。

黨娜也持類似的觀點。“面對前向的雨水,1550跟905沒有多大區別。”

三.1550“散熱難”的問題有解嗎?

1550的探測距離比905長,是以更高的發光功率為代價的。如905的典型功耗在20W左右,而1550的典型功耗則在30W以上。高功率便意味著高功耗,甚至意味著散熱更難。由于散熱問題并不好處理,主機廠希望由Tier 1來解決,而Tier 1則希望由激光雷達廠商自己來解決。

1.1550的電光轉換效率更低

諸多受訪專家都指出,如果把功率控制到跟905同等的水平,1550在探測距離上并無優勢,甚至還不如905。因為,總體上,1550的電光轉換效率比905低。

據禾賽提供的數據,905的VCSEL激光器的電光轉化效率在消費類電子里面可能達到40%,在激光雷達里面為可以達到接近20%,而1550的電光轉換效率則只有10%出頭。

所謂“電光轉換效率”,指激光雷達將電能轉換為光波的效率。這個轉換的過程中,會發生一定程度的能量損耗,而損耗的多少,便決定了電光轉換效率的高低。

據匡國華解釋,光的波長越長,則其每一個光子的能量越低,相應地,載流子吸收也會比較多,而載離子吸收多則意味著損耗很大,因此,1550的能量效率天然就沒有905高。

此外,匡國華、禾賽技術負責人、鮑君威、胡攀攀及黨娜等人都指出,905用的是半導體激光器,而1550采用的則是光纖激光器,這兩種激光器在原理上的差異也影響到了電光轉換效率。

簡單地說,半導體激光器的發光機理是粒子在導帶和價帶之間躍遷產生光子,直接實現電光轉換;而光纖激光器有一個種子激光器(仍然為半導體激光器),先把電轉化成1550納米的種子光脈沖,還有一個大功率的940/980納米泵浦激光器打到增益光纖作為增益介質,將種子光給放大,因而多了一個“光光轉換”的過程,這個過程中不可避免地會產生能量損耗。

光纖激光器系統比較復雜,如泵浦激光器的電光轉換效率大概是40%,之后光纖放大過程的轉化效率有可能是30%多,這兩個乘積累積起來看,電光轉換效率便只有12%左右了。禾賽表示:“在工業界,光纖激光器的電光轉換效率,大概都只有10%出頭。”

萬集胡攀攀博士說:

“綜合來看,905nm激光器的電光轉換效率肯定更高,因為相對光纖激光器來說少了一個光纖耦合和放大的過程。半導體激光器的電光轉換效率依賴整個材料和半導體工藝的水平的發展,光纖激光器的光電轉換效率更依賴于耦合工藝和光纖放大器的設計和實現,以及特種光纖的材料性能的提升。”

那么,1550可否做成半導體激光器,省掉“光纖耦合放大”的過程呢?也可以,但據黨娜的說法,如此一來,就只有種子激光器了,那其發光功率就遠弱于905了,相應地,探測距離也遠不如905了。

2.一個間接原因:1550的激光器數量太少

在禾賽的905+VCSEL激光雷達中,激光器的數量往往跟“線數”有一一對應的關系,如128線就有128個激光器,而從公開信息可知,Luminar的1550激光雷達盡管號稱640線,但只用了1顆激光器,也有一些1550激光雷達上用了2顆激光器。

據禾賽方面的說法,由于整臺機器只有1-2個激光器,為了實現“128線”“640線”的效果,1550激光雷達掃描部件的機械運動頻率自然要遠超那些有許多顆激光器的905激光雷達,這樣,掃描鏡的口徑便需要做得特別小才行。如此一來,接收光子便比較難,而為了降低接收光子的難度(即提高光接收效率),便只能提高發射端的功率了。

黨娜亦持類似觀點。

不過,胡攀攀博士的說法則是:

“如果是同軸光路,這個說法是對的,但如果采用的是非同軸光路,就不一定了——可以單獨將接收口徑做大一些。同軸光路與非同軸光路的區別就是光路設計不一樣,非同軸光路可以通過增加接收視場來提升探測效率。”

上面提到,只有1-2個激光器,也是1550被迫在更高功率下工作的間接原因,那么,1550有沒有可能如禾賽128一樣,“有多少線,就有多少個激光器”呢?

答案是:無論從成本的角度,還是技術工程的角度看,均不可行。

首先,1550半導體激光器的成本通常在905半導體激光器的數倍,如果高線的1550激光雷達采用跟905同樣數量的激光器,在成本上就吃不消。

其次,技術工程層面,光纖激光器體積大、功耗高,如果采用很多激光器,不僅集成難度會特別大,而且還會導致激光雷達整機的體積過大,因而無法安裝至整車。

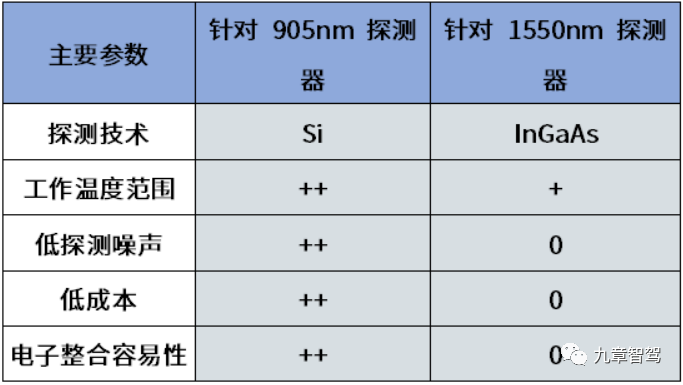

3.另一個間接原因:探測端

激光雷達是一個系統工程,因此,功耗不僅受制于激光發射端,也受制于探測端。

當前,905的探測端目前已經有成熟的單光子探測器了(僅需幾個光子即可探測),就是硅基材料的SPAD,而1550的探測端采用的則是銦鎵砷,銦鎵砷的感光靈敏度要比硅基材料低不少(需要上百個光子才能探測),因此,為了實現比較長的探測距離,發射端的功率自然要比905高許多才行。

綜合以上三點的分析看,1550激光器功耗高、散熱難這個問題基本上是無解的,因而,功耗也無法降低至跟905同等的水平。

四.單激光器方案&多激光器方案

上一小節提到,905的VCSEL可以“有多少線,就有多少個激光器”,而1550普遍只有1-2個激光器,并且,在短期內,1550也不大可能做出多激光器方案。

鮑君威等1550廠商的人士認為,1550nm光纖激光器本身就具備更高的脈沖功率和重復頻率,只需要一個激光收發裝置就可以完成高重頻的探測。

不過,有905激光雷達廠商指出,1550在更高的脈沖功率和重復頻率下工作,會有如下兩個弊端:

每個點的功率大幅提高的代價,就是1550無法做到和905同樣多的每秒點云數量,進而會影響分辨率。

為了做大FOV和點云數,單一激光器方案基本都采用二維轉鏡,這導致其結構比多激光器方案(通常采用一維轉鏡)復雜得多,相應地,為了保持性能和穩定性,所需要投入的研發成本也更高。

不過,對一些905激光雷達廠商所說的單個1550激光器“工作負荷過重(是905激光器負荷的幾倍、幾十倍),會使其壽命和可靠性、魯棒性受到影響”的問題,鮑君威的回應是:目前激光雷達所需要的負荷,即使點頻增加十倍以上,對于1550nm光纖激光器也談不上“負荷過重”。只要設計工藝做得好,這點負荷根本不是問題。

五.1550可否做成VCSEL芯片方案?

上文反復提到,1550體積太大,導致激光器數量上不去,那么,1550可否做成VCSEL芯片(用多個激光器)方案,實現跟905同樣高的集成度呢?

先上答案:不行。

禾賽表示:

“不是所有東西想芯片化就能芯片化的,它的一個必要條件是非芯片化的系統已經是個成熟穩定的系統,已經經過驗證,但1550nm系統今天還不夠成熟,可靠性、性能都還沒達到需求,因而,不大可能實現芯片化。”

半導體激光芯片根據諧振腔制造工藝的不同分為EEL(邊發射激光芯片)和VCSEL(面發射激光芯片)兩種。EEL是在芯片的兩側鍍光學膜形成諧振腔,沿平行于襯底表面發射激光,而VCSEL是在芯片的上下兩面鍍光學膜,能夠實現垂直于芯片表面發射激光。VCSEL有低閾值電流、穩定單波長工作、可高頻 調制、容易二維集成、沒有腔面閾值損傷、制造成本低等優點,但輸出功率及電光效率較邊EEL低。

胡攀攀說,確有一些有研究機構和廠家在做1550的VCSEL,也已經有樣品出來了,但功率比較小。

不過,多數受訪者認為,1550不大可能做成VCSEL。

某1550激光雷達廠商一位研發人員說:“1550用的是光纖激光器,需要一個增益光纖放大的過程,其輸出功率遠高于VCSEL——VCSEL就只是激光二極管,而且大多是陣列形式的空間光直接耦合,沒有放大的過程。”

但據光通信領域專家、自媒體《光通信女人》運營者匡國華的觀點,光纖激光器功率大、體積大,做成VCSEL面發射會存在一個電子電路的限制孔,這會導致可靠性風險。

此外,匡國華在寫于2019年的《為什么很少見到1310/1550的VCSEL》一文也對這個話題做了詳實解釋,筆者提煉其核心觀點如下:

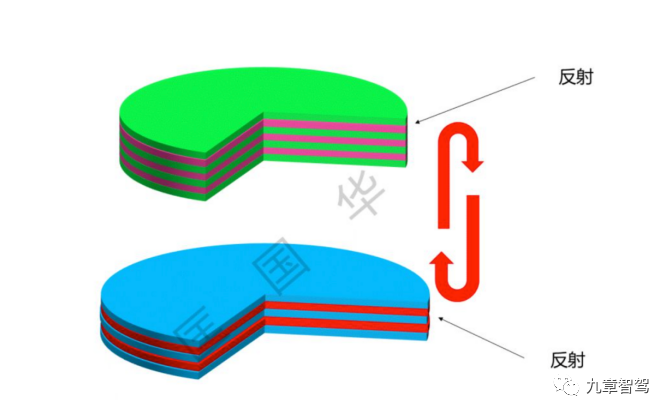

VCSEL的諧振腔依靠的是DBR反射鏡,而DBR反射鏡則由折射率有高有低的兩種材料組成(反射鏡的材質在VCSEL里邊用的是一樣的——GaAs和AlAs,它只要調厚度就可以調整不同波長的反射)。

要實現比較高的總反射率,如果兩種材料的折射率差大比較,只需要做比較少的幾層就可以;如果兩種材料的折射率差比較小,則需要做好多層才可以。

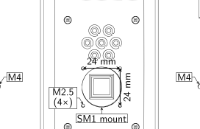

摘自《光通信女人》

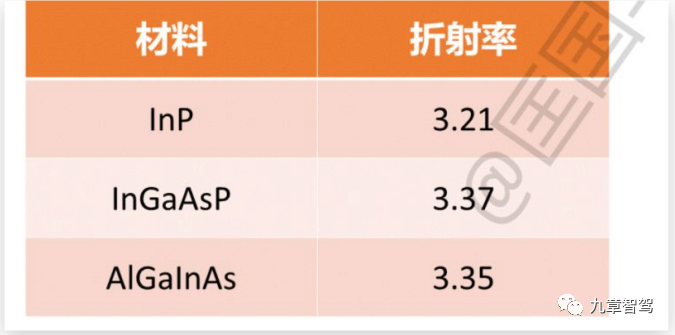

發光波長在850—905的材料(不同配比的AlGaAs)中,相對容易找到折射率差比較大的兩種材料,而1550波段的磷化銦系材料中,幾種材料之間的折射率差都很小( 3.21、3.37、3.35)。這意味著,用1550做VCSEL,對材料的需求量會比905大得多,這導致成本巨高。

圖片摘自《光通信女人》

此外,幾種1550材料(銦鎵砷或鋁鎵銦砷)的導熱率也遠低于905材料,如果做成VCSEL,容易“一上電就燒”。

這個怎么理解?如果選擇1550的話,它的發光材料就不能用砷化鎵系列的了,他要用銦磷系列的用銦鎵砷或鋁鎵銦砷。但銦鎵砷的的折射率差非常小,不太適合做DBR,如果要做的話,因為折射率差比較小,所以它單層的反射率是比較低的,它需要疊加非常多的層,才能夠達到接近100%的一個反射率。也就是說,用銦鎵砷材料來配合1550的增益層做反射層的話,那么它的熱就很難來。

據某激光雷達廠商負責人說,他們也曾嘗試過1550的VCSEL方案,但發現“走不通”,就放棄了。

不過,按照鐳神智能董事長胡小波的說法,1550做成VCSEL“沒有任何意義”,因為,“1550的光纖激器的光束質量是非常好的,我們要用1550的光激光器做光源,主要就是看重光纖激光器的光束質量,如果做成VCSEL,那就跟905的半導體激光器沒啥區別了”。

六.探測端的提升,1550比905更難

前面說過,1550發射功率高的一個原因是探測端靈敏度比較低,為了實現比較長的探測距離,發射端自然需要比905更高的功率。這意味著,1550降低功耗的一個路徑是提高探測端的靈敏度,這個設想是否可行呢?

由于905的硅基探測器不能吸收1550nm的光,因此,需要拿銦鎵砷材料的探測器與1550nm的銦鎵砷激光器配對。鮑君威和黨娜都說,依托光通信產業的發展,1550的探測端已經很成熟了。黨娜認為,接下來的重點,就是爭取將其溫度范圍做大、可靠性提高,使其能更好地滿足車載場景的需求。

不過,現階段,即便拋開良率、成本因素,就探測效率、響應速度、工作溫度范圍幾方面而言,與1550相比,針對905nm的硅探測器也具有明顯優勢。

圖片出處:https://www.ledinside.cn/qiye/20211222-51334.html

禾賽認為,雖然905激光器的功率最終受到人眼安全的限制,但可以通過提升探測器的效率來實現更長的探測距離。當前,主流的905已經開始用感光靈敏度更高的SPAD或SPiM取代APD,未來,905在探測器上的提升主要就是持續提升單光子的探測效率。

SPAD或SPiM都是“單光子探測器”。“單光子探測器”這個概念是相對于光電二極管(如雪崩光電二極管APD)、CMOS image sensor這一類探測下限在在幾十到幾百個光子的探測器而言的。相比于后一類,單光子探測器的最主要優勢是:感光靈敏度更高。

在解釋探測效率前,先解釋一下單光子探測器的工作原理。SPAD和SPiM在本質上都是光電二極管(PD),PD通過不斷加大反向電壓,會進入雪崩模式(又稱為“蓋格模式”)。在雪崩模式下,一個光子入射探測器,能產生10的6次方增益。所以能達到單光子探測的效果。

單光子探測器的探測效率是一個概率性的指標,就是說我收到一個光子,有概率觸發雪崩,也有概率沒反應,比如探測效率為10%,就是100個光子進來,概率上其中有10個能夠觸發雪崩。

探測效率=量子效率*光子雪崩概率*填充因子。

對于硅材料的探測器而言,量子效率基本超過90%;光子雪崩概率跟生產工藝有關;填充因子,濱松的探測器超過70%。

據阜時科技董事長助理王李子冬說:“提升探測效率,一是通過SPAD器件設計,結構上提高捕捉光子概率,二是材料參雜,工藝層面改善。但這兩者不是立竿見影的,因為伴隨著效率提升,噪聲也會被放大;所以多數時候,效率和噪聲要做一個綜合考慮,并不是效率越高越好,比如日本某大廠,就是噪聲壓制得非常好,即便探測效率低一點,也不影響什么。”

目前,單光子探測器的探測效率在10%左右,即每收到10個光子會觸發一次雪崩。據禾賽表示,后續,這個數值會逐步提升到20%、30%。

不過,按禾賽的說法,能享受到成單光子探測器這一紅利的,主要是905,1550要做成車載環境下可正常使用的單光子探測器“難度極大”(目前,1550的探測端用的主要是PD、APD)。

禾賽表示:

“1550探測端所用的材料銦鎵砷的噪聲很大,尤其是當它做成單光子探測器的時候,需要制冷到零下20度以下的溫度,才可以抑制這個材料自身產生的噪聲。我們很難想象一個需要制冷到零下20度以下的探測器在車載環境下可以生存,這就是為什么現在1550的探測端很少使用單光子探測器的原因。”

相比之下,905使用的硅材料單光子探測器在消費類電子領域已被充分驗證。

今年4月底,禾賽技術負責人在微信朋友圈發了一段話,除了提到1550很難做成適合車載環境的單光子探測器外,

他還說:

“最終讓我們放棄1550的原因是通過對未來技術和產業鏈的研判,我們認為幾年后,1550即使在性能上也會輸給905,而且一旦905性能超越了1550后,之后的差距會被越拉越大。”

“之后我們將幾乎所有的研發資源投入了硅基路線,專注于905nm激光雷達的上游核心零部件及芯片的開發。”

針對這一觀點,中國科學院某研究員說:

“現代集成電路基本都基于硅工藝,導致硅工藝本身非常發達,產業鏈也要發達得多,因此硅基材料的905nm探測器有非常好的工藝基礎進行技術迭代升級,以此來改進性能、降低成本。同時,905nm探測器可以和集成電路直接集成,因而可以直接借助集成電路數字芯片的運算能力來提高性能。”

“905的探測器基于硅基工藝或者是CMOS工藝,而業界有個不成文的經驗,凡是硅基工藝或者是CMOS工藝能夠夠得著的應用場景,都會逐步被硅基工藝或者是CMOS工藝逐步蠶食掉。”

“想到一個比喻,硅基工藝遵循摩爾定律幾十年發展下來,形成了一個登天的梯子,905nm可以借助這個梯子發展,依靠這個梯子快速爬上去。”

不過,鮑君威認為,感光靈敏度高是單光子探測器的特性,“但這在激光雷達在實際自動駕駛的應用中根據具體系統設計可能并不是優勢所在”。

七.1550有可能應用于Flash嗎?

筆者在此前一兩年的采訪中了解到,業界普遍認為,TOF激光雷達的終局就是Flash,現階段,Flash激光雷達采用的激光器基本都是905nm的(Ouster采用的是865),那么,在未來,Flash有沒有可能做成1550呢?

鮑君威及Ouster中國區市場總監劉志剛等人均認為,技術上是可行的,但實際上并么有必要。其中,鮑君威說這樣成本太高,程正西說這是無人買單的“過度設計”,劉志剛認為這是“高射炮打蚊子”“1550的發散角小,光斑質量高,非常適合點光源, 但FLASH 是面光源,不需要任何可動的掃描器”。

八.生產制造

除了上面所談及的性能、可靠性之外,生產制造是激光雷達量產交付的關鍵。

禾賽方面稱:

“對于905 nm器件,利用CMOS圖像傳感器3000億美元的產業規模紅利,可以采用更大晶圓、更小像素尺寸,更重要的是全球有20多家成熟超級工廠具備這樣的生產工藝;反觀1550 nm器件,所依賴的光通訊產業鏈規模遠不及905,只有前者的百分之一不到,因而生產工藝、制造水平的成長都受到限制,目前采用的晶圓尺寸更小,像素尺寸遠低于905。隨著905的應用不斷擴大,兩者生產制造方面的差距也只會更加拉開距離。”

總結

在被問及“隨著需求量的上升,1550的成本能否下降到接近905的水平呢”這一問題時,某激光雷達廠商的人士說:“需求量大了之后,金戒指的價格會降低,但無論怎么降,也不可能跟銅戒指一樣便宜啊,原材料的BOM成本在那擺著呢。”但鮑君威的說法是:“這個要看差價多少了 –——就像目前很少有人會為了省幾百人民幣買一臺黑白屏的智能手機。”

據九章智駕了解,盡管多數激光雷達廠商都儲備了1550技術,但他們仍然認為,在相當長的一段時間里,905都會是主流。博世、電裝、法雷奧等傳統Tier 1主推的激光雷達,都以905為主。當然了,鮑君威的說法是:“除了法雷奧因為很早定型了,其它幾家并不是主流激光雷達提供商,而法雷奧的應用也算不上成功。”

尤其是,華為在光通信領域里已有深厚積累,被同行認為是“最懂1550”,按說,他們會押注1550,但實際上,據業內人士透露,華為的激光雷達也以905為主。“他們肯定是做了非常詳盡的比較后才得出這樣的結論。”

有人說,激光雷達產業里60%以上的資金都砸向905了,錢多了,產業鏈的成熟度就提升得快。

禾賽技術負責人認為,在激光雷達核心三要素里性能、可靠性、成本方面,1550方案皆不如905,因此1550不會是未來的趨勢,僅僅是近兩年在單點測距能力上還有一定優勢的過渡方案。隨著905硅基單光子探測器性能的進一步提升,905相比于1550的優勢會隨時間越拉越大。

對此,鮑君威的觀點是:

“1550nm路線幾年前就可以穩定可靠地實現250米@10%并已實現量產;未來,其性能進一步提高以滿足OEM路線圖上的需求也比較容易。而905nm目前要費盡大力氣才達到150米10%,在犧牲一些自動駕駛室外場景的探測可靠性等重要指標后方才達到200米,其進一步提高挑戰會更大。所以,905落后于1550nm的差距會逐步拉大。”

當然,上述討論都是針對TOF激光雷達而言的,等FMCW技術路線成熟之后,就會出現905和1550分庭抗禮的局面——因為,FCMW有速度維信息,并且在抗干擾方面的能力比TOF強許多,這些都是905的TOF所不具備的優勢,而FMCW天然就是1550。

審核編輯 :李倩

-

探測器

+關注

關注

15文章

2703瀏覽量

74367 -

激光器

+關注

關注

17文章

2735瀏覽量

62686 -

激光雷達

+關注

關注

971文章

4234瀏覽量

192836

原文標題:激光雷達:905與1550的戰爭

文章出處:【微信號:阿寶1990,微信公眾號:阿寶1990】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

CES 2025激光雷達觀察:“千線”激光雷達亮相,頭部廠商布局具身智能

SPAD席卷車載激光雷達市場

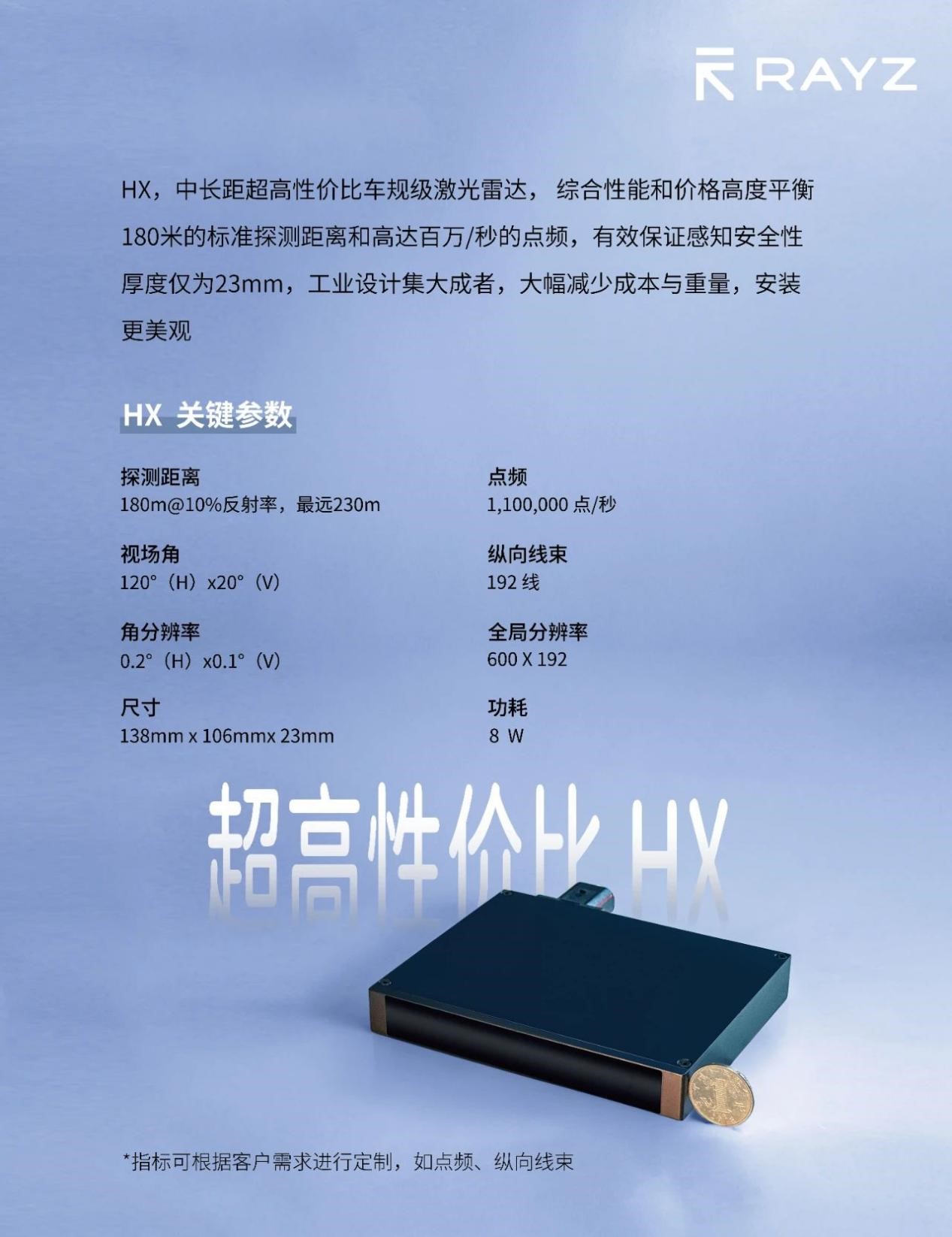

兩款車規激光雷達新品:23mm超薄+廣角

鐳神智能無人機探測激光雷達產品矩陣:構筑低空安防的智慧天眼

DeepSeek:2025年激光雷達技術與行業應用趨勢

一則消息引爆激光雷達行業!特斯拉竟然在自研激光雷達?

激光雷達,明年要降價至200美元

激光雷達:905與1550的戰爭

激光雷達:905與1550的戰爭

評論