2021年1月13日,中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發布最新產銷數據顯示,2020年12月汽車產銷形勢總體保持穩定,分別達到284.0萬輛和283.1萬輛,產量環比下降0.3%,銷量增長2.1%,同比增長5.7%和6.4%,增速較上一月有所減緩。至此,2020年全年汽車產銷2522.5萬輛和2531.1萬輛,同比下降2.0%和1.9%,與上年相比,分別收窄5.5個百分點和6.3個百分點。

談及2020年銷量自下半年呈快速增長的原因,中汽協副秘書長陳士華表示,汽車行業表現大大好于預期,主要基于以下三方面的原因,一是國家和地方政策大力的支持,二是行業企業自身不懈的努力,三是市場消費需求的強勁恢復。

但面向2021年,中汽協方面表示仍應回歸理想,“新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性,因此經濟下行壓力依然存在。”陳士華預測,從汽車行業發展趨勢來看,伴隨國民經濟穩定回升,消費需求還將加快恢復,加之中國汽車市場總體來看潛力依然巨大,因此判斷2020年或將是中國汽車市場的峰底年份,2021年將實現恢復性正增長,其中,汽車銷量有望超過2600萬輛,同比增長4%。

另外,他還進一步指出,近期出現的芯片供應緊張問題也將在未來一段時間內對全球汽車生產造成一定影響,進而影響我國汽車產業運行的穩定性,且目前尚無法確定這一影響周期會否在2021年第二季度得以緩解。

12月乘用車銷量再創年內新高,SUV年產銷規模首超轎車

乘用車方面,2020年前4個月中,乘用車月度產銷同比呈現下降,從5月開始,乘用車產銷開始保持增長,其對汽車產銷的增長貢獻度持續擴大,9月乘用車增長貢獻度開始超過商用車,這反映出消費需求在逐步恢復,并且乘用車作為占市場份額4/5的車型,開始成為主要拉動汽車市場增長的因素。

12月,乘用車產銷分別完成233.1萬輛和237.5萬輛,產量與上月持平,銷量環比增長3.3%,同比分別增長6.5%和7.2%,增幅比上月減少1和4.4個百分點。

至此,2020年全年乘用車產銷分別完成1999.4萬輛和2017.8萬輛,同比分別下降6.5%和6%,降幅比上年分別收窄2.7和3.6個百分點;乘用車產銷占汽車產銷比重達到79.3%和79.7%,分別低于上年產銷量比重3.7和3.5個百分點。

“特別指出,2020年全年轎車產銷同比下滑10%和9.9%,但SUV產銷卻呈現同比微增,其年度產銷規模首次超過了轎車。”同時,陳士華特別指出,2020以來,乘用車銷售結構發生了很大的變化,豪華車銷量維持較高水平。12月,國內生產的豪華車銷量完成28.4萬輛,同比增長24.6%。實際上,自4月以來,豪華車銷量一直保持較大幅度增長,維持在30萬輛左右。

商用車方面,12月,商用車產銷50.9萬輛和45.6萬輛,環比下降1.8%和3.6%,同比增長2.3%和2.4%。在商用車主要品種中,與上月相比,客車產銷依然呈較快增長,貨車有所下降;與上年同期相比,貨車產銷小幅增長,客車呈一定下降。

12月,在貨車細分品種中,與上月相比,中型貨車產銷均呈較快增長,重型貨車產量小幅增長,銷量下降較快,微型貨車產量略降,銷量增長明顯,輕型貨車產銷均呈下降;與上年同期相比,重型和中型貨車產銷均呈較快增長,輕型和微型貨車有所下降。在客車細分品種中,與上月相比,三大類客車品種產銷繼續保持較快增長;與上年同期相比,輕型客車產銷增長依然明顯,大型和中型客車均呈較快下降。

2020年,商用車產銷523.1萬輛和513.3萬輛,同比增長20.0%和18.7%。在貨車主要品種中,與上年相比,微型貨車銷量增速略低,其他貨車品種產銷均呈兩位數較快增長,重型貨車增速更為明顯。在客車主要品種中,與上年相比,輕型客車產銷小幅增長,大型和中型客車呈較快下降。

新能源汽車產銷增速回正,磷酸鐵鋰單月裝車量大增45%

“通過多年來對新能源汽車整個產業鏈的培育,各個環節逐步成熟,豐富和多元化的新能源汽車產品不斷滿足市場需求,使用環境也在逐步優化和改進,在這些措施之下,新能源汽車越來越受到消費者的認可。”陳士華分析道。

在此背景下,2020年,我國新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,同比分別增長7.5%和10.9%,增速較上年實現了由負轉正。其中純電動汽車產銷分別完成110.5萬輛和111.5萬輛,同比分別增長5.4%和11.6%;插電式混合動力汽車產銷分別完成26萬輛和25.1萬輛,同比分別增長18.5%和8.4%;燃料電池汽車產銷均完成0.1萬輛,同比分別下降57.5%和56.8%。

從月度產銷情況來看,新能源汽車從7月份開始呈現增長態勢,增幅逐漸擴大,且每個月產銷均刷新了當月歷史記錄,12月更是創下歷史新高。

12月,新能源汽車產銷分別完成23.5萬輛和24.8萬輛,同比分別增長55.7%和49.5%。其中純電動汽車產銷分別完成20.3萬輛和21.1萬輛,同比分別增長55.2%和47.5%;插電式混合動力汽車產銷分別完成3.2萬輛和3.7萬輛,同比分別增長69.2%和71.6%;燃料電池汽車產銷分別完成264輛和229輛,同比分別下降81.3%和83.7%。

隨著新能源銷量的增長,動力電池的裝車量也在不斷增長。2020年12月,我國動力電池裝車量13.0GWh,同比上升33.4%,環比上升22.0%,均呈現較大幅度增長。

2020年,隨著補貼進一步退坡,新能源車企成本壓力逐漸集聚至占整車成本較高的動力電池上。而與此同時,一方面是國內包括寧德時代、比亞迪及國軒高科等電池企業相繼發布新型模組技術,例如寧德時代的CTP、比亞迪的刀片電池及國軒高科的JTM等等,在保證體積不變的情況下,可以進一步提升能量密度,從而獲得更長的續航里程。另一方面,海外疫情持續,作為三元鋰電池材料主要金屬元素鈷礦產能急劇下降,跨國物流受阻,致其成本自2月以來不斷攀升。

受此影響,2020年12月我國動力電池中三元電池共計裝車6.0GWh,同比上升24.9%,環比上升2.2%;但磷酸鐵鋰電池單月裝車量同比上升45.5%,環比上升46.0%,共計裝車6.9GWh。

前12月,我國動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%。其中三元電池裝車量累計38.9GWh,占總裝車量61.1%,同比累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計24.4GWh,占總裝車量38.3%,同比累計增長20.6%,是驅動裝車量整體同比上升的主要產品。

從企業來看,我國新能源汽車市場共計50家動力電池企業實現裝車配套,較11月份增加3家。1-12月,我國新能源汽車市場共計72家動力電池企業實現裝車配套,較去年同期減少3家,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh,占總裝車量比分別為71.3%、82.1%和91.8%。

中國品牌乘用車全年市占率微降,12月出口再創新高

從乘用車品牌國別來看,12月,中國品牌乘用車銷量環比和同比依然延續了上月增長勢頭,且增幅也繼續高于全行業。當月共銷售103.7萬輛,環比增長8.8%,同比增長12.0%,占乘用車銷售總量的43.6%,占有率比上月提升2.2個百分點,比上年同期提升1.9個百分點。

在主要外國品牌中,與上月相比,德系品牌銷量下降較快,日系和韓系略有增長,美系和法系呈較快增長;與上年同期相比,日系和美系品牌銷量呈快速增長,德系、韓系和法系呈較快下降。12月,中國品牌轎車、SUV和MPV市場占有率分別為27.0%、53.2%和71.5%,與上月相比,中國品牌轎車和SUV市場占有率均呈增長,MPV略有下降。

2020年全年,中國品牌乘用車共銷售774.9萬輛,同比下降8.1%,占乘用車銷售總量的38.4%,占有率比上年同期下降0.9個百分點。在主要外國品牌中,與上年相比,日系、美系銷量呈小幅增長,德系降幅略低,韓系和法系降幅依然明顯。2020年,中國品牌轎車、SUV和MPV市場占有率分別為21.0%、49.5%和68.5%,與上年相比,中國品牌轎車市場占有率呈小幅增長,中國品牌SUV和MPV呈一定下降。

2020年,汽車銷量排名前十位的企業(集團)共銷售2264.4萬輛,占汽車銷售總量的89.5%。在汽車銷量排名前十位企業中,與上年相比,長安銷量呈較快增長,一汽、長城和華晨增速略低,其他企業呈一定下降。

此外,2020年,受海外疫情影響,汽車出口呈現下降。全年汽車企業出口99.5萬輛,同比下降2.9%。分車型看,乘用車出口76.0萬輛,同比增長4.8%;商用車出口23.5萬輛,同比下降21.4%。

但聚焦到12月,汽車企業出口14.5萬輛,環比增長18.3%,同比增長35.5%,繼11月汽車出口創歷史新高后,本月出口再創歷史新高。分車型看,乘用車本月出口11.6萬輛,環比增長20.8%,同比增長47.2%;商用車出口2.9萬輛,環比增長9.5%,同比增長2.5%。

針對出口優異表現,陳士華表示,近幾個月我國汽車出口表現強勢,主要是兩方面原因,一是新冠疫情對東南亞、中東、俄羅斯等市場影響減弱,海外車市逐步恢復;二是歐洲新能源市場發展迅速,為出口提供了更多機遇。

責任編輯:gt

-

芯片

+關注

關注

459文章

52500瀏覽量

440716 -

汽車電子

+關注

關注

3037文章

8343瀏覽量

170144 -

電池

+關注

關注

84文章

11078瀏覽量

134989

發布評論請先 登錄

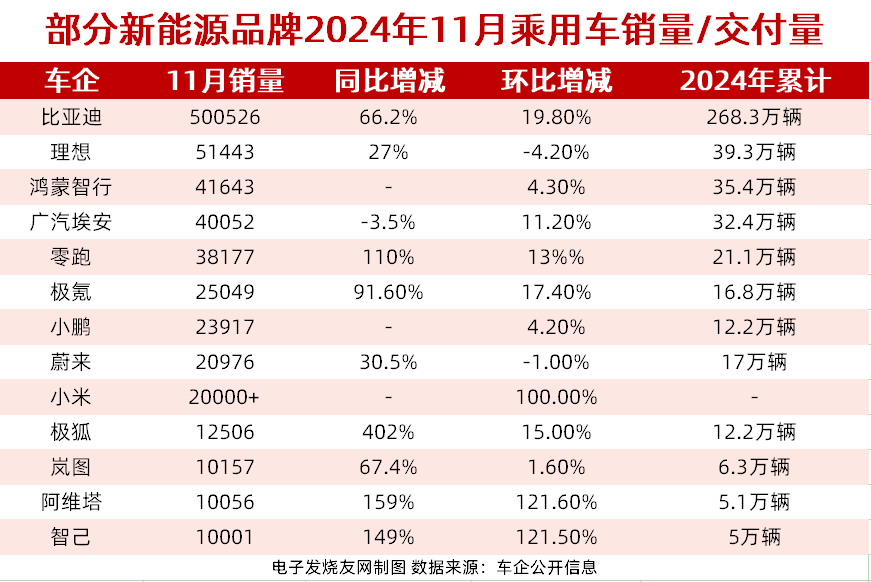

2025年汽車淘汰賽來襲!中國車企12月銷量戰績,幾家歡喜幾家愁

2025年3月東風乘用車累計交付21466臺

2024年1月至12月中國乘用車新車DMS裝配量與裝配率分析

2025年1月國內乘用車銷量下滑

1月乘用車市場銷量同比增長17%

國產品牌乘用車銷量持續飆升

10月我國新能源乘用車市場表現強勁,銷量同比增長超五成

單月銷量破50萬!比亞迪領銜,10月多家新能源車企創歷史新高

12月乘用車銷量再創年內新高,磷酸鐵鋰單月裝車量大增45%

12月乘用車銷量再創年內新高,磷酸鐵鋰單月裝車量大增45%

評論