近來美國基于出口管制條例(EAR)規范,要求多個不同領域的企業、組織不得與特定的中國企業往來,這其中除了已為外界所知的原料、芯片、零部件、軟件以外,也包括不同形式的技術標準與產業聯盟組織。這些企業或組織與中國企業之間的往來,多半還是基于封閉式條件環境下的往來關系,通過商業協議或是申請加入組織的條件。但相較于此,對于部分開源(Open source) 的資源,未來是不是也會受到美國出口管制條例的限制,這將是另一個值得關注的重點。

美國出口管制陰影籠罩,開源架構不等于自主可控

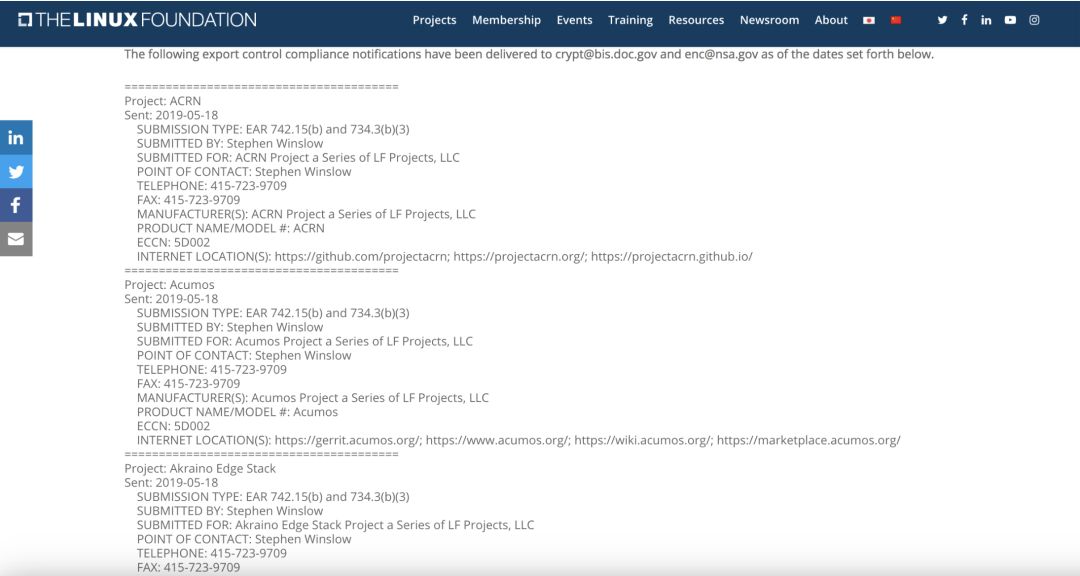

在所謂的開源資源中,以開源項目的主體來看,只要是注冊在美國本土的開源基金會或開源項目提供者,就有可能受到美國法令的管制。以 Linux 基金會網站上的資料顯示,其旗下的部分開發項目確實各自依其不同的規范提報申請出口審查、并取得許可。另外在 Apache 基金會的部分,則是原本就規范所有項目都必須遵守美國出口管制規定。

圖丨 Linux 基金會網頁上對于旗下開源項目受出口管制規定限制的申請狀況(來源:Linux 基金會)

而除了開源基金會的項目外,在所謂的開源碼托管平臺上的項目,也同樣會受到美國出口管制規定的限制,特別是由美國企業所擁有的平臺,例如去年被微軟收購的 GitHub。前不久,GitHub 就在其使用規范中調整凸顯相關文字,強調 GitHub 上的使用與相關活動必須遵守美國出口管制規范。

另外,在其他的開源項目部分,也依循同樣的思維模式,也就是若其所屬主體,或者是擁有此一開源項目的企業受到美國出口管制的規范,則這些開源項目也同樣受限,例如 Google 的 TensorFlow。

以此就延伸出一個問題,這些過去被認為是“開源”的技術資源,其最大的優勢與特性,就在于開放架構,但在如今美國動用了極端手段的情況下,原本開源項目最大的特性——“開放”被戳破了,原本合理使用就不存在侵權問題的開發項目或產品技術,突然暴露在可能侵權的風險中。這牽涉到的一個問題就在于,原本是以所謂的“自主可控”為出發點、選擇采用開源架構所開發的技術與產品,但到最后居然還是逃不過被掐住脖子的陷阱嗎?

以現在的發展狀況來看,雖然表面上只有華為受到影響,但長期來看,在未來中國企業發展自有核心能力技術產品解決方案的道路上,原本基于全球技術開發共生體系所運行的開源合作項目,也可能隨時因為美國或其他國家的一紙禁令,就讓部分企業開發的產品陷入開發源碼技術升級斷炊,甚至可能遭控不當使用的侵權風險。

曾經在百度、華為負責 AI 自有架構技術開發項目的第四范式創始人、CEO 戴文淵在接受 DeepTech 專訪時就認為,國內企業在使用開源系統開發產品時,應該關注到開源系統的背后是什么?必須要理解的是,并不是開源就是“自主可控”。

事實上,在 2017 年 Facebook 修改其 React 開源框架協議,就曾經在國內互聯網業界造成很大的震動,因為,國內有許多互聯網公司的產品都是使用 React 框架進行開發。戴文淵表示,在開源系統背后,也要看到底是一個民主的社區,還是背后其實是存在一個巨頭的操控,如果是由巨頭企業操控的開源社區,包括像 GitHub 類似的事件就是如此,這也會觸動更多人進而去思考“開源”與“自主可控”之間的關系。

大量使用開源的中國 AI 應用,會是下一個被卡住的嗎?

過去幾年中國 AI 的快速發展受到全球矚目,從 2018 年開始,就持續有不同單位的研究統計報告指出,從論文數、論文引用數、甚至是 AI 技術專利申請數量來看,中國即將、甚至是已經超越美國。但即使如此,在近來的科技封鎖禁令風波中,還是凸顯了一個值得深究的問題:中國 AI 研究與應用科技的發展已經脫離了被“卡脖子”的階段了嗎?而若以當前開源項目也可能隨時受到出口禁令影響的狀況來看,下一個被波及的會是中國的 AI 企業嗎?

戴文淵在專訪中特別提到:“中國在過去的十年時間里,在 AI 領域建立了一個領先優勢,但最近我發現有一定的問題,這個問題來自于什么?其實是我們可能更偏實用主義一些,10 年前我們為了去做一個應用,因為那時候沒有任何的基礎設施,沒有 TensorFlow、甚至連 Spark 都沒有,而那時我們在百度,為了把百度的鳳巢系統做出來,需要從底層一行一行地寫代碼,最后才把一個應用做出來。從這一點來看,其實中國的開發者是有能力從底層一層層往上寫的。但是當我們有現成的東西可以直接拿來用的時候,比如 TensorFlow,出于實用主義大家可能就不太愿意去關注底層了,就直接拿過來,把應用做出來。”

但相較于當年,近幾年有越來越多的開源工具可以快速導入開發應用,許多開發者很自然地會選擇開源工具,加快應用開發的速度,這原本應該是科技發展進步的推動力,只是走到現在這個時點上,強調快速導入開發的“實用主義”似乎反而讓中國開發者、甚至是中國的科技企業落入了另一個失去自主可控權的難題中。

對此,過去曾經參與過百度、華為重要自有底層技術項目開發的戴文淵表示擔憂:“我看到最近這幾年的趨勢,當 TensorFlow 出來了以后,越來越少的企業去從底層開始考慮,越來越少的企業對自己的技術是自主可控的,這其實有很大的風險。”

事實上,近年中國企業有許多的應用是建構在美國大型企業所掌控的開源架構上,例如像是 TensorFlow、Caffe 等等,這些看似開放的開源架構,但在實際運作上卻還是有許多規則的限制。戴文淵以他的實際經驗提到:“比方說我們想去提交代碼,雖然說它是一個社區,但是這個社區是有一個巨頭所掌控,其他的人可以在這個社區里活動,但你想去改 TensorFlow 的核心代碼,巨頭一定是不會同意的。并且他想封鎖,完全取決于他自己的策略。”

以目前國內 AI 企業的動作來看,不論是第四范式或者是商湯等其他企業,都曾對自有架構提出過明確的主張與想法,這些企業的最主要概念都在于,要提供一個不受外在變數影響、能夠穩定提供應用服務的產品,而要做到這一點,就不只是單純地求快、求方便,而是基于更長期的發展需求。

戴文淵回顧過去第四范式選擇從底層自己一路開發的作法,他認為關鍵在于希望能夠保持算法的靈活度,特別是有些算法如果要在 TensorFlow 上實現,是需要去改 TensorFlow 的底層,但這其實是不被容許的,但如果是自有的底層框架,自然是想改就能改。

除了靈活度外,還有另一個值得注意的關鍵在于對客戶負責,特別是要對客戶運營的安全性負責。戴文淵表示,第四范式的客戶很多都是國計民生行業的頭部企業,如金融、能源等,源代碼如果暴露在外面,黑客就有機會針對一個防偽冒的系統,根據其獲得的數據以及代碼的計算邏輯,去探測出模型可能長什么樣,然后進行攻擊。基于對客戶負責的角度來看,提供從底層開始自主可控的服務是經過多方面考慮的結果。

根據業界一個非正式的統計數字,在現有的中國開發者群體中使用 TensorFlow 的占比大概超過 70%,但戴文淵認為,實際上會受影響的應用產品比例可能低于這個數字,因為有些大型企業所提供的應用服務,其實都是更早之前就已經搭建完成的,特別是一些目前在市場上應用較為廣泛、市場份額較大的應用,多半都不是使用 TensorFlow 之類的開源框架,因為這些應用開發的時間遠早于這些開源項目推出的時間,但不可否認,有些應用在后來可能會開始用一些 TensorFlow 進行開發。

不可否認的是,TensorFlow 或其他開源框架的使用其實已經相當普遍,面對應用產品可能出現的問題,其實也已經有企業開始思考如何補漏,以第四范式為例,就已開始研究能讓 TensorFlow 代碼在第四范式自主開發的“先知平臺”引擎上運行,但上層看起來仍然是 TensorFlow 的 Script。

對于很多 AI 解決方案供應商而言,目前已經導入企業客戶運行的應用產品不能就此中斷或完全替換,因此必須要能夠提供另一條路徑,未來若真出現被封鎖的狀況,還能夠讓客戶把所有代碼遷移到自主開發的系統里,但不可否認的是,這將會有非常大的工作量。

中國 AI 軟件領先優勢,將撬動中國 AI ASIC、服務器硬件全新機遇

對比中國與美國的 AI 框架的先進程度,戴文淵認為,中國國產框架技術和美國比是沒有任何劣勢的,即使是和 TensorFlow 比,主要的差別還是在于使用人數的多寡,TensorFlow 的使用者數量確實是比較大。

但相較于對中國國產 AI 框架技術能力抱持樂觀看法,戴文淵認為影響中國 AI 或者是整體科技發展最大的風險還是在硬件上,因為中國與美國之間的差距確實比較明顯,但這不代表中國就沒有機會了,反而是在 AI 科技應用發展上,因為中國的 AI 框架軟件技術等等都有一定的競爭力,所以,如果能夠與硬件有更好的整合,特別是在像是 AI 服務器的發展上。

戴文淵認為:“中國要能夠趕上美國,要做出像英特爾(Intel)這樣水平的 CPU,恐怕還是有一定難度的。雖說現在也有國產 CPU,但還是有一定的差距,甚至這個差距可能并不是一年兩年能追得上的,但如果就 AI 計算來看,我們發現對 CPU 的依賴其實會越來越少,CPU 原來是一個通用的計算單元和一個中央處理器,中央處理器的價值依然還在,但通用計算單元的價值則變得越來越低,因為越來越多的計算可以放到 ASIC 上去算。”

觀察國內 AI 企業在過去 1 年多來的發展路徑,可以發現AI 算法應用與硬件的融合是非常明顯的方向,不論是通過開發自有 ASIC,或者是開發自有的加速卡、服務器等等,都是許多 AI 企業看準的趨勢。外界或許會將此解讀為更容易商業化落地實現收入的作法,但就技術發展的層次來看,AI 的軟硬整合確實有其既有技術發展的邏輯。

戴文淵就以第四范式自身的例子說明這個邏輯:“為什么我們能做加速卡,原因是我們能做軟件,我們了解軟件,所以可以把它硬件化,而且這是個未來趨勢。因為 AI 系統是非常有套路的,不像編程語言,可以任意地去寫,AI 是按照步驟的,有非常固定的計算模式。如果說今天讓我們去真的做一個通用服務器,短期內仍有很大的差距,但這是我看到這個 AI 時代最大的機會,也是中國有可能趕上的最大機會,因為這樣的 AI 服務器來自一個軟件驅動的硬件設計,不是硬件系統的硬件設計,而中國在軟件部分現在是領先的,所以在做軟件驅動的硬件設計時,能夠獲得一定的領先優勢。目前第四范式的軟件與國內硬件廠商合作所取得的性能效果,并不亞于 TensorFlow+美國硬件,硬件的差距在靠軟件和加速芯片追回。”

戴文淵就說:“到今天,我們走的這條路也是必經之路。因為,當我們開始去改造一些企業場景時,一旦牽涉到大量的場景被改造,馬上就意味著算力不夠用了,算力不夠用,也意味著必須要去優化硬件,但這不是說去買一個更好的 CPU、GPU 就可以的,因為 CPU 和 GPU 并不知道你的軟件長成什么樣,我們見過的很多 GPU 服務器跑 AI 應用是沒有性能提升的。因為,很多時候瓶頸并不在 GPU 算力的問題上,它可能在網絡上、也可能在讀寫上,因此必須要有一個軟硬件聯合的優化,才能充分地將性能發揮出來,所以這條路是必須要走的。”

當我們站在當前的轉折點上,面對技術開發道路的抉擇,“自主可控”不是清談議論的理想,而將是影響技術產品開發成功與否的長期關鍵因素。這一波美國出口管制禁令掀翻的滔天巨浪,不只沖刷出長期存在、只是隱而未現的缺口,從另一個角度來看,這也可能為中國科技產業的發展沖出一個新的機會,身處其中,中國 AI 企業將有機會迎來一波新的升級蛻變。

-

AI

+關注

關注

88文章

35136瀏覽量

279738 -

開源

+關注

關注

3文章

3688瀏覽量

43822

原文標題:TensorFlow 等“開源陷阱",會掐住中國 AI 企業的命門嗎?

文章出處:【微信號:deeptechchina,微信公眾號:deeptechchina】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

AI驅動的人形機器人,成為激光雷達產業的下一個爆發點

在傳輸DMA通道中的所有緩沖區后,DMA標志(就緒和部分)被卡住了是怎么回事?

自制一個支持AI 控制的無刷平衡車機器人:開源項目D-BOT全攻略

ad7616 burst模式讀取數據時,是否可以在下一個convst啟動轉換?

首創開源架構,天璣AI開發套件讓端側AI模型接入得心應手

開源的AI MPU

《零基礎開發AI Agent——手把手教你用扣子做智能體》

Banana Pi 與瑞薩電子攜手共同推動開源創新:BPI-AI2N

給您下一個FPGA項目選擇Pluto XZU20五大理由!

大量使用開源的中國 AI 應用,會是下一個被卡住的嗎?

大量使用開源的中國 AI 應用,會是下一個被卡住的嗎?

評論