農作物科學家希望改變辛苦的傳統監測方法

━━━━

10年前,一些農作物科學家以同樣的方式種植了同樣的植物。他們種植了相同的品種,遵循嚴格的生長機制,但收獲的植物形形色色,葉子大小、外皮細胞密度和代謝能力都各不相同。光照水平和植物處理方面的微小差異使植物的物理性狀或表型組發生了巨大變化。

雖然基因組測序價格暴跌,檢驗植物的生物指示更容易了,但對于植物是如何在特定環境中遵循這些指示的,研究人員的了解卻較為滯后。荷蘭斯赫拉芬贊德的PhenoKey公司的業務發展總監巴斯?范?艾爾特(BasvanEerdt)表示:“對許多育種工作者來說,主要瓶頸是獲得與遺傳能力相一致的表型評價。”

育種工作者希望能夠通過觀察作物的生長情況,了解一種植物(最好是一種作物)是否正常生長,以及它如何對當地的氣候條件做出反應。現在,隨著價格更低廉的傳感器和更強大的人工智能算法的出現,研究人員正在逐步接近這一目標。他們希望作物年產量提高1.3%能成為像摩爾定律一樣的規律。

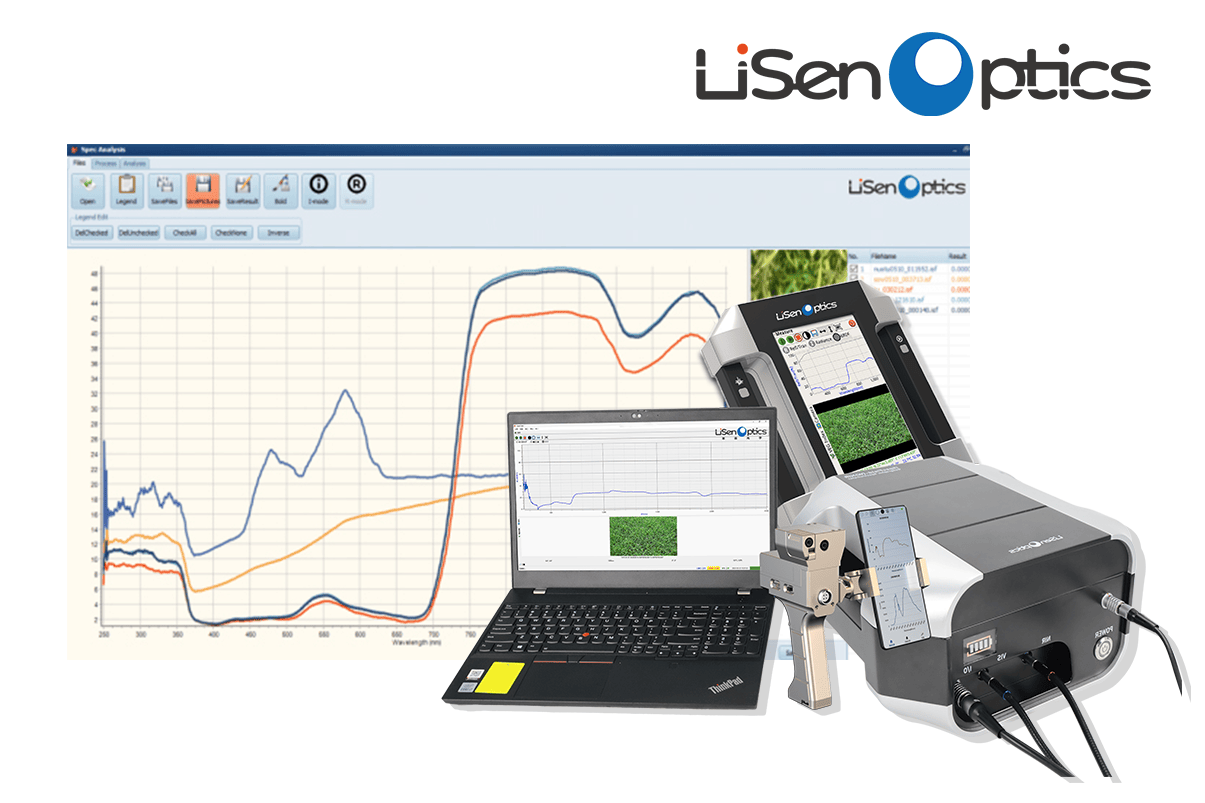

這項工作的主要技術仍然是光學成像。研究人員正在開發軟件,使種植者能夠使用智能手機攝像頭來量化作物的某些表型。他們還將一系列航空航天和生物醫學物理領域的精密成像技術應用到該領域。北卡羅來納州和荷蘭的育種工作者正在使用無人機和配有高光譜、熒光燈和層析成像傳感器的溫室來量化作物的更多表型組。

高光譜成像可以提示潛在的昆蟲危害。磁共振成像(MRI)可以檢測種子吸收水分時的微小水滴,在種子發芽和其他生長階段對其進行追蹤。正電子發射斷層掃描(PET)可以讓研究人員透過土壤觀察到花的球莖,并使植物根系的布局可視化。

2005年至2015年,歐盟在植物表型研究基礎設施方面花費了2.5億歐元(約3億美元),美國農作物巨頭和政府機構以及先正達、拜耳等主要的育種公司在該研究上的花費也高達數百萬。

這株植物被噴灑了除草劑,其葉子沒有明顯的損傷。但測量葉綠素熒光的掃描結果表明,該植物進行光合作用的能力已經受到影響。

以往,評估一個新的作物品種需要育種人員觀察試驗田中的每一株植物,做詳細的記錄,并針對下一輪育種對所有植物進行分級。“這實際上是我們所做的試驗中的限制因素,”荷蘭瓦赫寧根大學及研究中心的機器人專家、業務開發人員里克?范?德?澤德(RickvandeZedde)說,“成本不是最大的問題,關鍵是需要大量的時間。”

相反,PhenoKey對數千張試驗作物的圖片進行注釋,通過添加標簽來識別花蕾數量和葉子形狀等特征。該公司利用這些注釋訓練其人工智能軟件識別特定植物的特征。范?艾爾特說,幾年前他曾提出一個案例,一家育種公司花費了不到50人工時就改進了圖像分析算法,使其能夠在滿是植物的溫室中檢測蘭花芽,準確率高達95%,所花費的時間大約是人工檢測這些植物所需時間的1/20。

2018年,范?德?澤德獲得了2200萬歐元的資金,用于建立新的荷蘭國家表型研究設施,此類設施全球為數不多,但總數量也在逐漸增加。

范?艾爾特表示,最終目標是將自動表型與基因組自動篩選結合起來。他說:“如果你對你的基因組的工作原理有深入的了解,并且有一個預測表型結果的模型,那么理論上,你就有可能預測出你的作物會是什么樣子。”

-

傳感器

+關注

關注

2565文章

52971瀏覽量

767167 -

人工智能

+關注

關注

1806文章

49007瀏覽量

249284 -

光學成像

+關注

關注

0文章

87瀏覽量

10417

原文標題:自動化方法正在取代傳統的植物生長監測方法

文章出處:【微信號:IEEE_China,微信公眾號:IEEE電氣電子工程師】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

高光譜成像技術:給植物“看病”的新“眼睛”——作物病蟲害監測新方法

農田土壤墑情監測:土壤 ph 值多少比較好

溫室大棚監測系統有哪些優勢

Litestar 4D:McCree莫克利曲線

土壤墑情監測站:節水增效的農業“神器”

西湖大學:科學家+AI,科研新范式的樣本

智慧大棚助力加強農業生產管理水平,安全度過寒潮

土壤墑情監測系統功能特點

農業自動氣象監測站應用功能

AI for Science:人工智能驅動科學創新》第4章-AI與生命科學讀后感

《AI for Science:人工智能驅動科學創新》第一章人工智能驅動的科學創新學習心得

智慧農業監測系統有什么功能

地物光譜儀廠家在農作物管理中的關鍵作用

農作物科學家希望改變辛苦的傳統監測方法

農作物科學家希望改變辛苦的傳統監測方法

評論