摘要:本文將從“7個層級深度解析”這次產業發展紅利帶來巨大且豐富的投資機遇。

汽車電子產業,預計將是繼家電、PC和手機之后又一次全產業鏈級別的大發展機遇,不同的是:

1. 其構成產品附加值更高(高穩定/高速度/高精度/低功耗等);

2. 其產業鏈協同效應更加明顯(參與者貫通傳統行業和IT行業);

3. 其增/存量市場更加廣闊(第一次用工業類屬性定義電子產品,傳統車企和IT巨頭紛紛介入);

4. 其戰略意義更加凸顯(產業逐漸成熟后門檻效應更加顯著);

2007年蘋果切入手機行業,借助iphone的發布引領了智能手機時代,成為智能手機的領先者,重新定義了手機行業,智能駕駛及新能源汽車的加速滲透,國際龍頭企業的紛紛布局入場也有望拉開汽車電子行業大序幕。

▌汽車電子:智能化、網聯化、集成化勢不可擋

汽車電子基本概念

汽車電子是汽車電子控制系統與車載電子電器系統的總稱,其中汽車電子控制系統包括發動機電子系統、底盤電子系統、駕駛輔助系統系統與車身電子系統,車載電子電器系統包括安全舒適系統及信息娛樂與網聯系統。

6大系統中以信息娛樂與網聯系統、自動駕駛系統技術迭代最為迅速,汽車電子化已然現代汽車技術發展進程中的一次革命。

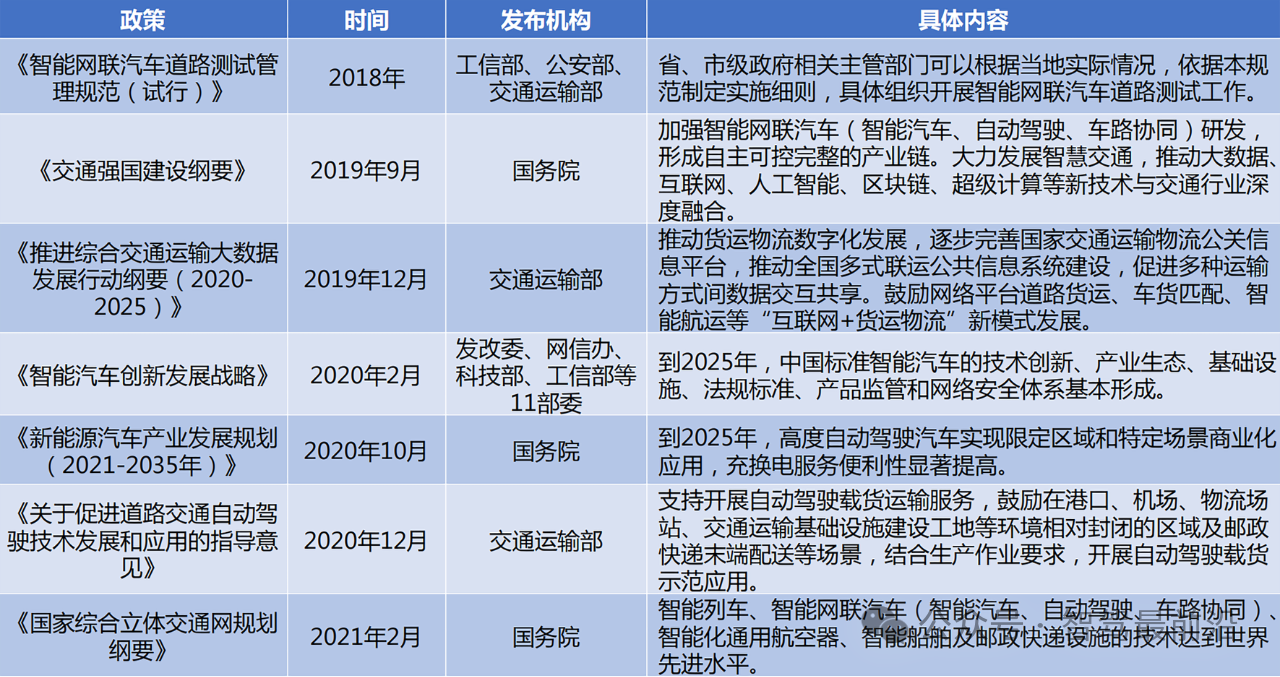

陸續出臺的汽車電子重磅政策不斷催化行業發展,尤其是自動駕駛的發展有望在政策的保駕護航下迎來發展的新紀元。

汽車電子行業趨勢—網絡層看智能網聯化

汽車電子智能化。

傳感技術、計算機技術、網絡技術的日益成熟以及在汽車上的廣泛使用促使現代汽車技術更加智能化,“人、車、環境”之間的智能協調與互動愈發頻繁。

汽車控制系統智能化體現在能夠主動協助駕駛員實時感知、判斷決策、操控執行上,其中“感知能力”的獲取依賴于傳感器和互聯網提供的駕駛環境信息,電控單元通過算法軟件處理傳感器信號,分析判斷駕駛員的動作意圖,分析車輛自身狀態和駕駛環境,最終發出控制指令,執行層根據控制器的指令協助駕駛員操控汽車。

汽車電子智能化這一趨勢在自動駕駛系統中體現得尤為突出。

汽車電子網聯化。

越來越多的電子系統在汽車上不斷應用促使汽車電子技術功能日益強大的同時,也導致了汽車電子系統的日益復雜化,車載電子設備之間的數據通信共享和各個系統間的功能協調變得愈發重要。

利用總線技術將汽車中各種電控單元、智能傳感器、智能儀表燈聯接起來構成汽車內部局域網,各子處理機獨立運行,控制改善汽車某一方面的性能,同時也為其他電子裝臵提供數據服務,實現各系統之間的信息資源共享。

汽車網絡總線技術的快速發展有望實現數據間的快速交換與高可靠性,進一步降低成本,網聯化在車載信息娛樂及網聯系統中應用較為廣泛,比如HUD依托車載信息系統共享的導航信息在前車窗中成像等。

汽車電子集成化。

單一的機電一體系統已滿足不了汽車電子技術發展的需要,系統與系統之間的一體化集成逐漸被提上議程。

基于網絡化的基礎,集成控制系統是指通過總線進行網絡通訊實現傳感器和系統的信息共享,通過控制器實現各個子系統的協調和優化,從而保證車輛行駛的安全性與穩定性。

汽車電子集成化除了能加強系統性能,還能達到降低系統總成本的目的。

以碰撞避免系統ACC為例,ACC基于ESC與EPS的集成,ACC系統集成影像系統技術識別行車道,通過雷達或其他類型的傳感器以探測本身車輛與周邊車輛或物體的距離,在緊急情況下能夠發揮高強度的緊急制動能力防止碰撞。

汽車電子智能化、網絡化與集成化促使傳感器等關鍵部件需求日益增加及數據總線技術關鍵技術逐漸普及。

汽車電子的智能化,促使其所需要的高精度、高可靠性、低成本的傳感器種類、數量不斷增加,并且在性能上要求其具備較強的抗外部電磁干擾能力,在嚴苛的使用條件下仍能保持高精度。

另一方面,總線傳輸技術能夠減少線束的數量和線束容積,采用通用傳感器即可達到數據共享目的,通過系統軟件便可實現系統功能的改變,諸多優勢使其在汽車上的應用愈發成熟。

此外,智能交通系統(ITS)也開始投入應用,它以衛星通信、移動通信、計算機技術為依托實現計算機、通訊和消費類電子產品“3C”整合,進行車載電子產品的開發和應用,包括車輛定位、自主導航、無線通訊、語音識別、電子防撞產品、車路通訊以及多媒體車載終端等。

汽車電子行業規模—全球共享萬億盛宴

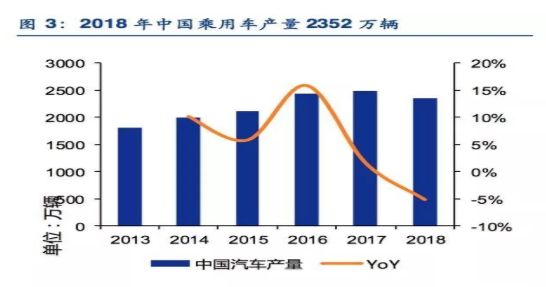

近年來全球汽車總產量呈緩慢增長態勢,根據OICA最新數據,2017年全球乘用車產量約為7346萬輛,同比增長1.9%,受2017年購置稅即將退出導致的銷量高基數及2018年宏觀經濟下行影響,根據中汽協,2018年中國汽車產量約為2352萬輛,同比下降5.2%。

盡管下游整車增速放緩,但基盤依舊龐大,為汽車電子行業規模提供了強有力的需求基礎。

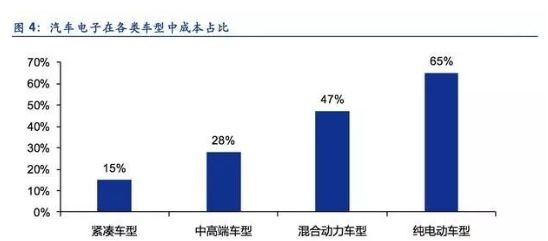

汽車電子成本占整車成本比例逐漸抬升。

隨著自動駕駛系統、信息娛樂與網聯系統部件在車型上不斷滲透,汽車電子成本占總整車成本比例提升,分車型來看,新能源汽車引領傳統燃油車,豪華車優先中低端車,根據蓋世汽車統計,目前緊湊型車型、中高檔車型、混合動力車型及純電動車型汽車電子成本占比分別為15%、28%、47%、65%。

汽車電子高速發展,全球共享萬億盛宴。

隨著電子電器在汽車產業應用逐漸擴大,根據蓋世汽車研究院,2017-2022年全球汽車電子市場規模將以6.7%的復合增速持續增長,預計至2022年全球市場規模可達2萬億,而國內市場規模接近萬億。

汽車電子行業產業鏈-外資引領

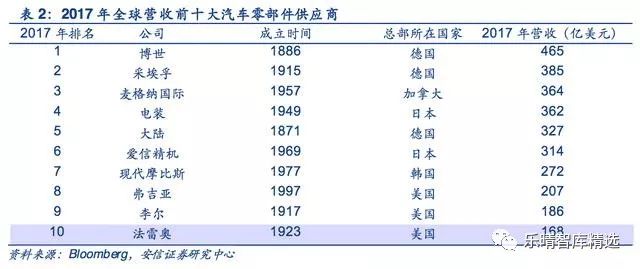

汽車電子產業鏈主要由三個層級構成:上游為電子元器件,中游為系統集成商,下游為整車制造廠,其中其中上游包括Tier2和Tier3,其中Tier2廠商負責提供汽車電子的相關核心芯片及其他分立器件,主要包括如恩智浦、飛思卡爾、英飛凌、瑞薩半導體等IC設計廠商以及如車載大功率二極管廠商分立元器件廠商,Tier3后段廠為Tier2廠商提供代工及封測服務,包括TSMC、GlobalFoudries等;

中游汽車電子的系統集成商Tier1主要進行汽車電子模塊化功能的設計、生產及銷售,具體包括博世、大陸、德爾福、日本電裝等公司;

下游則為整車廠(OEM)及維修廠(AM)。

相對于消費電子,汽車電子對于安全性要求高,行業具有TS16969、ISO26262、AECQ100等多種認證標準,認證周期較長,廠商進入整車廠配套體系大概需要2~3年的認證周期。

目前汽車電子產業鏈主要掌握在國外幾個大廠手中,行業集中度較高,隨著信息技術與消費電子等應用逐步滲透其中,傳統汽車行業或將面臨來自移動互聯網、消費電子行業等新型行業的沖擊。

▌汽車電子投資框架總覽:七層深度解析

網絡層—看智能網聯化趨勢

以特斯拉為例,看智能汽車的進化方向。從2012年首款車型ModelS橫空出世以來,特斯拉一直是汽車人心中“科技感”最強的車廠之一,其標志性的自動駕駛系統“Autopilot”是全球商業化自動駕駛技術的標桿、中控大屏車機以及OTA(在線更新)的設計帶來的出眾的網聯化體驗也成為眾多車廠效仿的標準。

我們以特斯拉為例,解讀“未來”汽車的智能化新方向。

智能化創新方向—自動駕駛。

特斯拉在2015年10月通過軟件更新的方式引入了自動駕駛,主要包含兩個功能:主動巡航定速(TACC)和自動巡航(Autosteer)。

前一個模式會讓車輛在駕駛員設定的速度下自動行駛,當檢測到前方車輛時,它還會自動減速保持合適的距離;后面的模式則使用攝像頭、激光雷達探測路標和前方車輛,使特斯拉能夠自動行駛在道路中間。

盡管產業界對于特斯拉在媒體上的過度宣傳自動駕駛的能力還存在不少質疑,但不可否認的是,通過引入自動駕駛系統,確實顯著提高了汽車的安全性。

根據,美國交通安全局的分析,2014年到2016年,所有裝備了自動駕駛功能的特斯拉ModelS和ModelX發現,安裝自動駕駛后,造成彈出安全氣囊的車禍的平均數量,已經從每100萬英里1.3起,降低到每100萬英里0.8起。車禍發生率降低了近40%。

智能化創新方向—人機交互界面升級(HMI)。

特斯拉是最早開創中控大屏幕的廠家,引領了大屏幕設計的風格。

ModelS是第一款采用17寸的大屏幕的車型,取代了傳統的物理按鍵,一經推出可謂是讓人眼前一亮。

相對于傳統汽車的按鈕式交互,中控大屏幕觸摸式的人機交互設計讓汽車整體的科技感直線上升。

在特斯拉之后,我們也觀察到越多越多的車廠開始引入語音控制、手勢識別和觸摸屏等新的人機交互技術,增強用戶的駕駛樂趣或駕駛過程中的操作體驗,提升用戶體

驗。

網聯化創新方向—OTA技術讓汽車具備持續迭代進化的能力。

特斯拉的遠程OTA技術讓汽車終端可以持續保持進化。

如果一個設備沒有自身升級迭代的能力,我們不認為它是真正意義上的智能設備,而目前絕大部分的汽車不具備售后自動更新的能力。

特斯拉是目前為止唯一可以實現整車OTA(Over-the-AirTechnolog,遠程升級技術)的車廠。

通過OTA聯網,特斯拉可以讓每臺車在生命周期內都像智能手機一樣可以完成系統更新、增加新功能和提升性能。

值得注意的是,特斯拉的OTA技術不僅局限于Infotainmen(t娛樂系統)的軟件更新,更是可以直接實現安全及車輛操控上的更新,比如Autopilot系統版本更新、剎車性能提升等。

我們認為,“未來”汽車的一大重要趨勢即“軟件定義”汽車,通過軟件的迭代更新,保持持續進化能力,將成為“未來”汽車的標配。

特斯拉的鯰魚效應下,傳統車企正在加速擁抱智能網聯的產業大趨勢。

特斯拉在消費市場的強勁表現讓傳統車企看到了未來發展的方向。

智能網聯時代,為了不被淘汰,汽車企業們都在竭力將產品智能化、網聯化。

幾乎所有傳統車企都把車聯網作為主要的方向—這被認為是比新能源更大的風口。

另一方面,以蔚來汽車、小鵬汽車等為代表的造車新勢力更是把“智能聯網”視作是拉開與傳統車企差距的核心優勢。

在新舊兩股力量同時推動下,智能汽車產業正在迎來最好的時代。根據艾媒咨詢以及賽迪顧問的預測,國內互聯網汽車以及ADAS產品的前裝滲透率在未來有望持續走高。

通信層—車聯網技術路線明確,產業鏈成熟,5G賦能值得期待

車聯網自2010年被首次提出(中國物聯網大會),發展近10年,終極目標是實現無人駕駛和智慧交通,手段是車載駕駛輔助系統(ADAS:激光雷達、毫米波雷達、攝像頭視覺識別、超聲波等)與通信技術的結合,即單車智能和網聯化。

其中,網聯化就是通信中強調的V2X(VehicleToEverything),即車內、車與車、車與人、車與道路、車與網絡的互連。

通信技術:C-V2X脫穎而出,4GLTE-V整裝待發,5GNR-V曙光已現

從通信技術的視角出發,針對V2X的特殊場景,新型的通信技術需要被提出。

原因在于:

(1) 在車用場景下,車與車之間的相對移動速度高達500公里/小時,遮擋和信道環境更復雜,從而帶來更顯著的多普勒頻率擴展和信道快速時變的問題;

(2) 在車輛行駛過程中,為了提高駕駛安全性,車輛間的直連通信對高可靠、低延時提出更高要求。

目前國際主流的V2X技術有專用短距離通信技術(DSRC)和蜂窩通信技術(C-V2X)兩種。

其中,DSRC由IEEE制定,是美國政策大力提倡的通信技術;C-V2X由3GPP制定,基于蜂窩網通信技術演進形成。

從技術成熟度以及商用節奏的角度看,在5G大帶寬和低延時賦能的背景下,C-V2X發展前景更為廣闊。

C-V2X標準制定穩步推進,商用規劃逐步明確。

3GPP于2017年正式發布LTE-V2XR14標準,于2018年6月正式完成支持LTE-V2X增強(LTE-eV2X)R15標準,同時宣布啟動研究支持5G-V2X的R16標準。

根據C-V2X的發展進度,5GAA預期C-V2X商用部署在2020年,目前整個C-V2X產業鏈例如芯片廠商、模組廠商、車廠等都對C-V2X產品商用部署進行了規劃,相關的路標計劃已輸入到5GAA組織中。

通信產業鏈:云、管、端三層架構,運營商、設備商、整車廠多方參與

從通信網絡架構的角度看,車聯網主要包括云---管---端三個層次。

云端有中心系統,管側是通信網絡,端側為車載單元OBU和路側單元RSU。

《中國車聯網產業發展研究》白皮書預測,到2020年,全球車聯網V2X的市場規模將突破6140億元,其中中國市場將達到2000億元。

端:整車廠主導前裝市場,運營商和TSP引領后裝需求要實現汽車的網聯化,就必須在車內裝配內嵌通信模組的終端(OBU,OnBoardUnit),按照在汽車出廠前還是出廠后配置,可劃分為前裝和后裝兩種類型,而滿足移動通信(C-V2X)和衛星通信(GPS和北斗等)標準的通信模組是汽車終端產業鏈上游的關鍵組成。

此外,實現信號發射和接收的路側單元(RSU,RoadSideUnit)、以及進行信息采集的路側服務單元(RSS,RoadSideServer)必不可少。

汽車終端的前裝設備俗稱T-Box(TelematicsBOX),即車載微軟系統,它依托無線通信、衛星通信(GPS/北斗)和CAN總線集成等技術,向車主提供道路交通信息、導航信息、

遠距離車輛診斷、車聯網遠程控制以及互聯網服務等,可以和后臺系統/手機APP通信,實現手機APP的車輛信息顯示與控制。由于在汽車出廠前安裝,整車廠是T-BOX行業滲透率的主要力量。

目前國內T-BOX供應商主要有華為、高新興(中興物聯)、東軟、路暢科技和德賽西威等,國外主要有Bosch、Harman以及Denso等。

隨著國內T-BOX的技術的不斷成熟,國產車載T-BOX產品的質量、性能也將逐漸提升,目前已經占據國內大部分市場份額,未來有望在國產替代的趨勢下打入國際市場。

汽車終端的后端設備以OBD(On-BoardDiagnosis車載自診斷系統)為代表,用來監控發動機的運行狀況和尾氣后處理系統的工作狀態。面向保險行業的UBI(UsageBasedInsurance,基于使用的保險)也開始廣泛運用。

運營商和TSP(TelematicsServiceProvider)服務商是后裝市場的主要需求方。

運營商通過“終端+流量”打包銷售的方式收取服務費,未來OBD等產品有望在運營商轉型盈利模式的驅動下迎來更大發展。

國外OBD市場在商業模式、技術成熟度和產業競爭環境方面都要優于國內。

由于技術和客戶門檻相對較低,我國OBD市場參與者眾多。

我們認為,一方面,布局海外市場的OBD服務商有望獲得更高的產品毛利,另一方面,隨著國內市場以運營商和汽車保險服務商為主導的盈利模式的不斷升級,行業成熟度有望對標海外,實現集中度的提升。

總體來看,前裝市場空間略高于后裝市場,但是相差不大。

根據IHS的統計,2018年國內前裝終端銷售量約為500萬臺,后裝銷售量也在450萬臺以上。

從產業鏈成熟度和競爭格局的角度看,我們看好前裝市場在政策和需求雙重驅動下的發展空間。

根據工信部《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》,自2017年1月1日起對新生產的全部新能源汽車安裝車載控制單元,對于已銷售的新能源汽車產品,整車企業要按照國家標準要求免費提供車載終端、通訊協議等相關監測系統的升級改造服務。

隨著車聯網的逐步滲透,以及新能源汽車企業對車輛電池和整車狀態信息的實時需求,佐思產研數據指出,預計全球T-box市場在2020年將達到15億美元的市場規模,年復合增長率約50%,產業前景十分良好。

通信模組是車載終端上游的關鍵組成,成本占比20~30%左右。

我們認為,車規級通信模組雖然在價值量上遠低于終端,但是掌握一體化制造能力的公司在產品穩定性和量產能力上具有相對優勢。

在下游汽車銷量承壓,車載終端市場集中度提升的背景下,具備模組、終端全產業鏈生產能力的公司有望在國內紅海市場占據較高的份額。

管:LTE-V頻譜落地,5GNR-V靜待花開

管即適用于汽車通信的通信網絡。由于頻段資源稀缺,在我國,由工信部無委會統一劃分頻段。2018年10月18~21日,“世界智能網聯汽車大會”在北京舉辦。

在10月21日的大會閉幕式上,工業和信息化部發布了《車聯網(智能網聯汽車)直連通信使用5905-5925MHz頻段的管理規定》。

規劃了5905-5925MHz頻段共20MHz的專用頻率,用于LTE-V2X車聯網直連通信技術。

目前,歐美日韓均已在5900MHz附近為V2X劃分頻譜資源,我國工信部確定在5905-5925MHz頻段發展車聯網,有利于V2X全球產業鏈的合作協同。

同時規劃的頻段達到20MHz,遠高于歐美日韓,體現了我國大力發展車聯網產業的決心。

云:車聯網的中心系統,掌握核心價值

云即云端中心系統。

目前,全球互聯網廠商和設備商巨頭均廣泛參與該領域。國內方面,早在2014年,百度、阿里、騰訊就開始布局車聯網產業,目前都已有了自己的產品。

百度有DuerOS系統和Apollo計劃,阿里有AliOS系統和斑馬智行,騰訊有AIincar。

車聯網軟件服務產品類型大致分為四類:車機手機互聯解決方案、基于Linux的操作系統、車聯網平臺基礎設施和車載操作系統。

5G與車聯網:MEC邊緣計算實現低延時,自動駕駛指日可待

5G具有三大應用場景eMBB(增強型移動寬帶)、mMTC(海量物聯網連接)和URLLC(低延時高可靠通信)。

其中,低延時高可靠應用場景的典型業務模式就是車聯網。

由于5G很好地解決了4G延遲高的問題,將響應時間從50毫秒減少到1-3毫秒,使反應速度提高了整整50倍,5G網絡成熟商用后,車聯網等實現跨越式發展。

▌運算層—看自動駕駛時代車載計算平臺之演進

自動駕駛時代,車載計算平臺成為剛需

自動駕駛就是“四個輪子上的數據中心”,車載計算平臺成為剛需。

隨著汽車自動駕駛程度的提高,汽車自身所產生的數據將越來越龐大。

根據英特爾CEO測算,假設一輛自動駕駛汽車配臵了GPS、攝像頭、雷達和激光雷達等傳感器,則上述一輛自動駕駛汽車每天將產生約4000GB待處理的傳感器數據。

不夸張的講,自動駕駛就是“四個輪子上的數據中心”,而如何使自動駕駛汽車能夠實時處理如此海量的數據,并在提煉出的信息的基礎上,得出合乎邏輯且形成安全駕駛行為的決策,需要強大的計算能力做支持。

考慮到自動駕駛對延遲要求很高,傳統的云計算面臨著延遲明顯、連接不穩定等問題,這意味著一個強大的車載計算平臺(芯片)成為了剛需。

事實上,如果我們打開現階段展示的自動駕駛測試汽車的后備箱,會明顯發現其與傳統汽車的不同之處,都會裝載一個“計算平臺”,用于處理傳感器輸入的信號數據并輸出決策及控制信號。

高等級自動駕駛的本質是AI計算問題,車載計算平臺的計算力需求至少在20T以上。

從最終實現功能來看,計算平臺在自動駕駛中主要負責解決兩個主要的問題。

1) 處理輸入的信號(雷達、激光雷達、攝像頭等);

2) 做出決策判斷、給出控制信號:該加速還是剎車?該左轉還是右轉?英偉達CEO黃仁勛的觀點是“自動駕駛本質是AI計算問題,需求的計算力取決于希望實現的功能。

其認為自動駕駛汽車需要對周邊的環境進行判斷之后還作出決策,到底要采取什么樣的行動,其本質上是一個AI計算的問題,車端必須配備一臺AI超級處理器,然后基于AI算法能夠進行認知、推理以及駕駛。

根據國內領先的自動駕駛芯片設計初創公司地平線的觀點,要實現L3級的自動駕駛起碼需要20個teraflops(每秒萬億次浮點運算)以上的的計算力級別,而在L4級、L5級,計算力的要求則將繼續以數量級形式上升。

傳感層——自動駕駛升級之路,也是傳感層硬件量價齊升之路

汽車自動駕駛離不開多種傳感器。

ADAS,即高級駕駛輔助系統,是利用安裝在汽車上的各種傳感器,在汽車行駛過程中隨時感應周圍的環境,收集數據,進行靜動態物體辨識、偵測與追蹤,并進行系統的運算和分析,從而與先讓駕駛者察覺到可能發生的危險,有效增加汽車駕駛的安全性。

ADAS由多項配置協調系統構成,通常包括自適應巡航系統ACC,車道偏移報警系統LDW,車道保持系統LKA,前撞預警系統FCW,自動緊急制動AEB,夜視系統NVS,盲點探測系統BSD,全景泊車系統SVC等。在汽車自動駕駛的技術演進過程中,ADAS扮演了未來汽車實現自動駕駛的先導性技術,起到承上啟下的重要作用。

自動駕駛技術發展循序漸進,完全自動駕駛形態不需要方向盤。

汽車工程師協會(SAE)的J3016國際標準針對汽車制造商、供應商、政策制造機構劃分了六個自動駕駛級別,用以區分系統的先進程度。第3級和第4級之間出現了關鍵轉變,駕駛員將監控駕駛環境的責任移交給系統。

攝像頭產業鏈成熟,車均配置數量增加帶動市場需求增長

攝像頭能夠在有光情況下采集周圍環境信息,通過圖像識別技術,使得汽車能夠自主判斷人、車、物等關鍵信息。

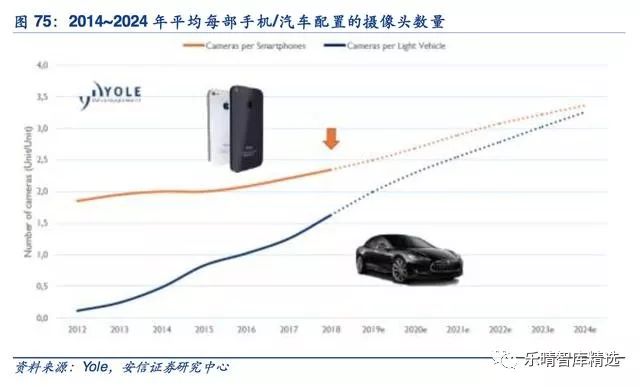

Yole預計,到2024年平均每臺汽車擁有3顆攝像頭。

汽車攝像頭結構智能手機類似,均包含CMOS圖像傳感器、鏡頭、馬達、柔性電路板等主要器件,產業鏈相對趨同。

Yole預計全球攝像頭模組產業鏈市場空間有望在2024年達到450億美金,其中汽車攝像頭市場超過50億美金。

重點關注國內光學廠商舜宇光學科技,2018年已經實現車載鏡頭出貨4000萬件。

重點關注已經布局汽車電子業務的歐菲科技,2018年收購富士天津車載鏡頭工廠,以及富士集團手機及汽車鏡頭相關專利1040項,豐富了公司在手機鏡頭方面的專利布局,也為智能汽車的發展鋪路。

重點關注韋爾股份,擬收購全球第三大CMOS圖像傳感器廠商豪威科技。

毫米波雷達市場復合增速25%,逐步向77GHz統一

汽車雷達系統可分為三個子類別:短程(SRR),中程(MRR)和遠程(LRR)。

每種都有不同的應用,遠程(超過100米)通常用于前向碰撞避免,而短程和中程(100米以內)用于盲點檢測、停車輔助系統、預碰撞警報、車道偏離警告或停停走走應急系統。

目前,24-29GHz頻段用于大多數短距離雷達,然而,由于此頻率范圍的功率輸出存在許多規定限制,將來可能被完全淘汰。

而77GHz雷達具有更廣的距離覆蓋范圍(得益于其“全功率”模式)和更大的可用帶寬,從而將距離分辨率和精度提高了20倍,同時由于頻率更高,因此具備相比于24GHz更小的外形尺寸和更高的速度分辨率。

市場空間看,在自動駕駛技術的推動下,Yole預計到2022年汽車毫米波雷達模塊的市場空間將達到75億美元,6年CAGR將達到25%。

汽車雷達本質上是一套毫米波收發系統,硬件結構拆開來看,主要包括毫米波射頻收發芯片、高頻PCB、毫米波天線陣列、MCU等核心部件。

與此同時,多波束掃描、短中長多范圍覆蓋、3D檢測等能力要求給汽車雷達的架構設計帶來了新的挑戰,芯片制造商通過不斷增加通道數量以滿足多種現實需求。

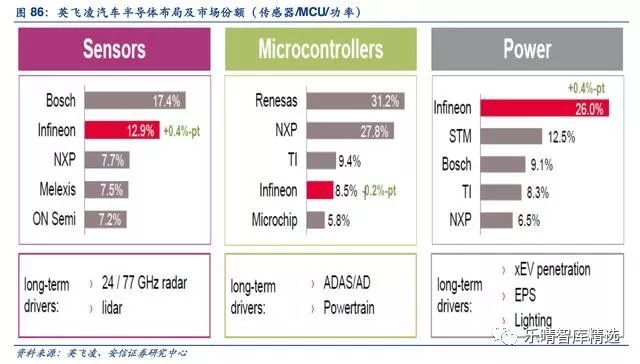

基于成熟的130nmSiGe平臺的汽車77GHz雷達芯片,恩智浦和英飛凌是全球最大的供應商。

由于德州儀器公司(TI)在過去十年中開發了RFCMOS技術,該平臺正在迅速成為現實,德州儀器和ADI也在提供基于先進CMOS平臺(低至28nm)的芯片產品。

從產業鏈受益程度上看,毫米波射頻芯片需求將迎來量價齊升,重點關注國內有機會參與毫米波芯片生產制造的潛在受益標的三安光電,重點關注具備高頻PCB加工制造能力的深南電路、景旺電子、滬電股份。

激光雷達:技術升級與成本下降并行,市場空間尤為廣闊

2016年之前,光達(LiDAR,激光雷達)主要用于高分辨率3D地圖和測繪,自從谷歌的自動駕駛汽車項目出現以后,光達成為人們關注的焦點,逐步被視為自動駕駛領域的“圣杯”。

LiDAR的工作原理是TOF飛行時間法,通過計算發射光脈沖和接收光脈沖的時差計算外部環境和物體距離。

LiDAR在自動駕駛方面具有天然優勢,適用于多種環境條件,探測范圍從10厘米到100米不等,記錄速度比普通攝像機視頻快30倍,還能提供非常精細的測繪圖像,其主要缺點是目前的成本偏高。

▌芯片層—汽車半導體,下一個藍海市場

隨著汽車電子進一步向電子化、智能化發展,汽車電子技術要求越來越高。

未來處理器、計算能力將成為評價汽車性能的重要指標。

尤其是自動駕駛、車聯網的發展將使車用芯片成為未來汽車電子產業的核心。

未來汽車半導體市場將為各大廠商提供一個高速成長的藍海市場,根據ICInsights數據指出,汽車是復合增速最快的應用領域。

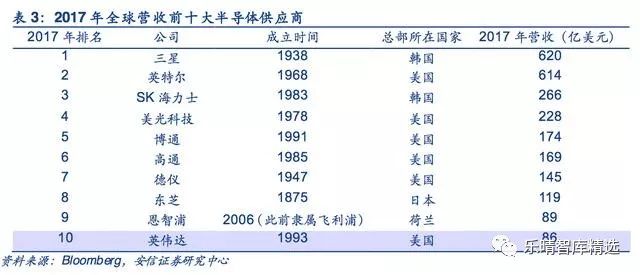

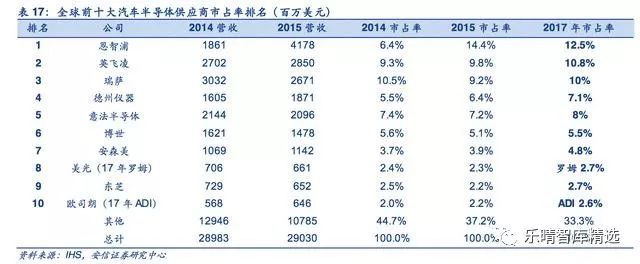

目前,汽車半導體市場呈現國外巨頭壟斷的行業格局,車用半導體大致可分為傳感器、MCU、ASIC、模擬芯片與功率器件等。

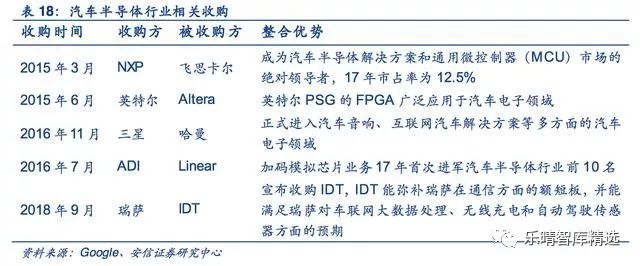

根據IHS以及SA統計數據,2017年汽車半導體行業CR10達66.7%,相比于2014年集中度進一步提升,屬于低集中寡占性市場。隨著汽車半導體市場未來前景逐漸明確,未來IC市場驅動核心地位逐步確定,各大半導體廠商紛紛投入巨資加碼汽車半導體市場,產業并購呈現加速態勢。

傳統汽車半導體廠商持續發力,希望能夠擴大原有競爭優勢。

2015年3月2日,恩智浦(NXPSemiconductors)宣布收購競爭對手飛思卡爾(Freescale),合并后的公司將成為汽車半導體解決方案和通用微控制器(MCU)市場的絕對領導者。

隨著智能汽車對于計算和數據處理能力需求快速增加,傳統消費產品半導體廠商開始加速汽車半導體布局,英特爾、三星芯片巨頭紛紛通過產業并購快速切入相關市場,搶占市場入口。

制造/封測看國內產業鏈機遇

汽車半導體Fab代工趨勢加速,國內代工廠迎發展機遇:半導體行業的發展模式不斷調整,最初以IDM為主,上個世紀90年代開始興起fabless、設計業,緊接著foundry代工業跟隨而行。

進入新世紀后開始Fab-Lite(輕晶圓廠)模式。全球最大的Foundry公司臺積電利潤率水平趕超多數Fabless公司,由此我們可以看出,未來代工廠不再是最初的附屬者定位,尤其是進入14nm/7nm先進制程后,投資金額巨大,許多IDM公司進入“晶圓廠輕量化”或者無晶圓模式,創新驅動了汽車內的芯片數量不斷增加,IDM模式快速邁向FAB模式。

芯國際在2016年收購意大利集成電路晶圓代工廠70%股份,憑借此項收購正式進駐全球汽車電子市場,2018年5月,華虹宏力正式通過IATF16949汽車質量管理體系認證,作為全球提供溝槽型場截止型(TrenchFS,FieldStop)IGBT量產技術的8英寸代工廠,將積極開拓汽車電子市場。

英飛凌最新公告指出,預計未來前道外包比例由22%提升至30%,后道外包比例由23%提升至32%(半導體制程包括前道、后道工序工藝)。

“新勢力”切入,國內封裝企業逐漸獲份額:在FAB之外,還有封裝。

根據Yole最新報告,安靠和日月光目前占到80%的份額,但是也會有一些新勢力會進入。長電科技收購星科金朋后,2017年在汽車封裝領域占比大約為5%,太極實業蘇州工廠主要以歐洲的客戶為主,一直做車規級封裝產品。

根據我們產業鏈調研,通富微電在汽車電子業務的規模相對較大,率先切入新能源汽車行業領先客戶,未來將依據公司的先發優勢進一步拓展汽車電子產品。

同時,華天科技也有規劃上車規封裝產線。預計隨著FAB廠和封裝廠的國產化支持,國內發展汽車半導體將有一定的產業基礎。

車載功率器件發展迅速,逐漸實現進口替代

汽車電子Tier2半導體供應商對于技術要求較高,行業壁壘較高,市場集中度較高。

目前國內廠商在汽車半導體領域還處于落后地位,但是在車載功率半導體發展迅速,有望實現國產替代。

根據strategicanalysis數據,隨著汽車電動化程度的提升,汽車半導體ASP預計由475美金提升至750美金。

輕混電動車半導體價值量為475美金,插電混合電動車半導體價值量為740美金,純電動汽車半導體價值量為750美金(取消ICE,功率器件價值量有75美金提升至455美金)。

單輛汽車的功率轉換系統主要有:

(1)車載充電機(chargeronboard),(2)DC/AC系統,給汽車空調系統、車燈系統供電,(3)DC/DC轉換器(300v到14v的轉換),給車載小功率電子設備供電,(4)DC/DCconverter(300v轉換為650v),(5)DC/AC逆變器,給汽車馬達電機供電。(6)汽車發電機

新能源汽車市場崛起,成IGBT行業較強催化劑。

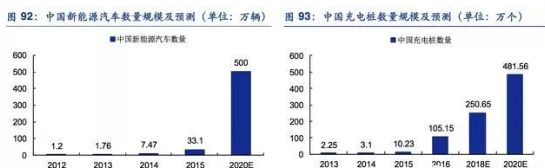

根據國家發改委印發的《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》,到2020年國內充換電站數量將達到1.2萬個,分散式充電樁超過480萬個,預計至2020年中國新能源汽車數量規模達500萬輛。

根據我們產業鏈調研,IGBT模塊占到新能源汽車動力電控系統成本的30%,整流模塊占到直流充電樁成本的20%,預計新能源車及充電樁市場崛起,可帶動IGBT及整流模塊的市場需求。

國內廠商國產替代機會逐步顯現。

在國內新能源產業發展的驅動下,相關功率半導體廠商紛紛投入研發。

目前在車載功率二極管方面,云意電氣具有相當競爭力;IGBT方面,華微電子、中車時代電氣,比亞迪等廠商也具有一定的實力。

▌能源層—動力電池組為核心部件

新能源汽車是指采用非常規的車用燃料作為動力來源(或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術,形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。現階段關注的重點是鋰電動力汽車。

優點:輸出穩定扭矩、轉速的范圍遠大于內燃機;結構簡單,無需變速箱等復雜部件;可通過電控系統實現對汽車的精確控制。

缺點:電池組的能量-重量比遠低于汽油、柴油,滿電行駛距離較短;充電速度慢、充電樁未完全普及。

動力電池組

動力電池組是新能源汽車成本最高的部件,占整車成本的40%。動力電池組主要由電池包(PACK)和電池管理系統(BMS)組成。

電池包組有不同的封裝方式,除了要滿足續航和動力需求,還需要處理好載流量與發熱量的關系、模塊之間連接的穩定可靠性、模組間的溫差、整包的抗震性、防水性等。

從2016年至今,動力電池市場愈發集中。

2018寧德時代、比亞迪的電池裝機量遠高于排名第三的國軒高科,同時這兩家企業的同比增幅也達到了100%左右,超過了其他供應商。

技術層面,現有的鋰電池容量已經遭遇瓶頸,能量密度難以突破300Wh/kg,無法滿足市場對于高續航電動汽車的增量需求。

業界預計鋰電池技術的突破點在于高鎳正極+準固態電解質+硅碳負極。

電動機

電動機是新能源汽車的心臟,采用比較多的是永磁同步電動機和交流異步電動機,整體而言永磁同步電機重量更輕、結構更簡單,是未來的主要發展趨勢。

動力電池輸出的直流電經過逆變器轉為交流電送至電動機。

電動機方面有兩項關鍵技術,一是薄電磁鋼加工技術,二是繞線技術。

薄鋼層數的提升能夠增加電機效率,也可以降低電機工作溫度;定子中的繞線量可以決定電機功率大小,而決定繞線量的則是在有限空間內銅線可以繞機芯的圈數,安川電機已開始研發電子繞線技術。

相比于傳統動力汽車,新能源汽車有能力也有必要通過電控系統來對整車動力進行調控,以最大限度實現操縱上的精準性和續航上的持久性。

其中,電池管理系統主要通過檢測電池組中各單體來確定整個電池系統的狀態,并根據狀態對動力電池系統進行相應的控制調整和策略實施,實現對動力電池系統及各單體的充放電管理,以保證動力電池系統安全穩定地運行。

新能源汽車電控系統在整車中處于核心地位,其中IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)又是最重要的部件,成本占比超過40%。

IGBT是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件,兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優點。

IGBT是能源變換與傳輸的核心器件,俗稱電力電子裝臵的“CPU”,作為國家戰略性新興產業,在軌道交通、智能電網、航空航天、電動汽車與新能源裝備等領域應用極廣。

現階段大陸企業在IGBT領域和國外領先企業還有相當大的差距。IGBT應用廣泛,未來幾年新能源汽車銷量的增加會給IGBT供應商帶來較大利潤空間。

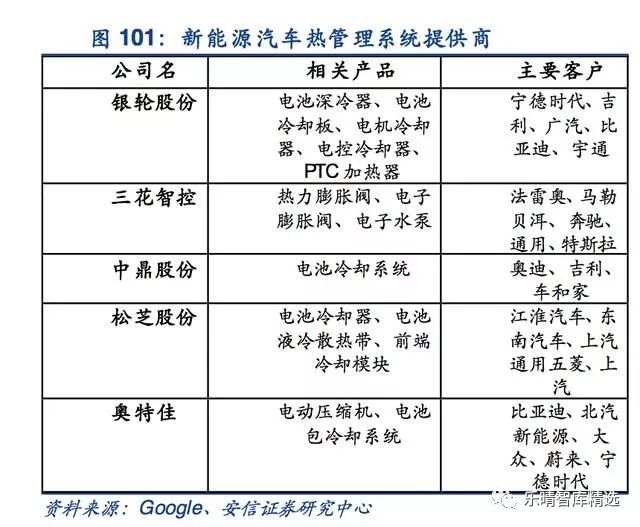

熱管理系統

熱管理系統屬于新生市場,各個廠商的設計方案迥異,國內外廠商基本沒有技術差距,加之中國市場體量較大,國內熱管理供應商會有較高利潤空間。

▌物理層—汽車智能化升級,柔性生產設備需求旺盛

對標3C電子裝備,汽車電子有望成為下一個裝備大市場

汽車或將成為下一個流量入口,電子裝備需求旺盛終端產品的智能化升級,對生產環節的效率、精度、成本控制、柔性制造能力等提出更高的要求。

以智能手機行業發展狀況為例,2011-2018年間,全球智能手機年出貨量CAGR高達16.1%,經歷了滲透率快速提升的過程;

智能手機的普及,帶動手機銷量快速提升,且產生許多全新的智能機零部件(包括主板、面板、攝像頭等其他零部件)的生產需求,原先勞動密集型的生產方式已經難以滿足,自智能機普及開始,消費電子生產過程的智能化水平顯著提升。

IFR統計數據顯示,2012-2017年間全球應用于3C消費電子(即電子電器)行業的工業機器人銷量年均復合增速達到30.0%。

目前,包括無線充電、柔性折疊屏、全面屏等新應用仍在智能手機上不斷創新,將拉動上游設備投資需求逐步增長。

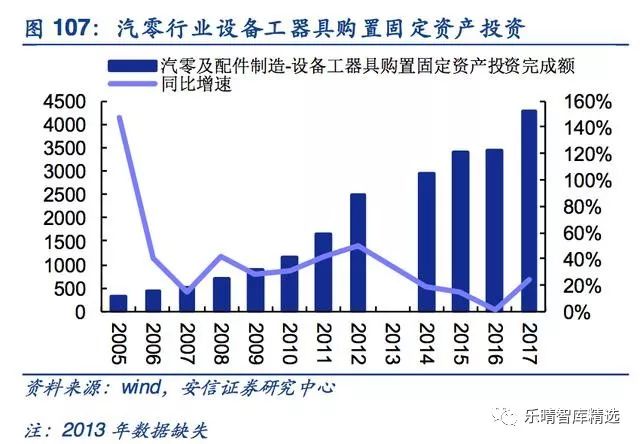

汽車行業整體的智能生產設備投資正從整車端不斷向下游汽車零部件及配件制造行業深化。

行業數據顯示,2008年前后,汽車整車制造的設備工器具購臵固定資產投資額快速上升,整車端智能制造設備(包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大類)率先普及。

汽車電子等需求催化下,汽車行業智能化水平正向零配件環節持續滲透,2010年起,汽車零部件及配件制造行業設備工器具購臵固定資產投資額增速持續高于整車端。

未來隨著產品更新換代周期的縮短、產品復雜程度的提升,汽零環節柔性智能化生產設備需求旺盛。

汽車電子高質量、穩定性的追求對生產過程中的原材料、加工精度、制造良率、質量可追溯性等指標提出了更高的要求,所需要的設備更為高端精密。

因此相比于3C電子裝備,汽車電子裝備擁有更高的技術壁壘以及產品附加值。

新能源汽車、無人駕駛等先進技術普及帶動汽車電子裝備用量上升

新能源汽車、無人駕駛等先進技術在全球迅速普及,整車電子化率不斷提升。

以新能源汽車為例,新能源汽車用電池電機電控變革了汽車的傳統動力系統,也導致汽車電子占據整車成本較大。

據智研咨詢數據,燃油車的汽車電子成本占整車成本的比例約為15%-28%,而純電動車的這一比例達到65%。

汽車電子相關零件、系統的生產線建設帶動智能化裝備的用量快速上升。

藍海市場吸引裝備企業切入,兩類企業具有優勢

由于汽車電子化率長期處于較低水平,且傳統零部件長期由國際電子零部件龍頭壟斷,造成國內配套裝備企業較少。

隨著電子化率快速上升,汽車電子裝備成為自動化企業矚目的新藍海。

汽車電子零件種類繁多,目前一些技術最先進的車輛集成了大約450個半導體設備。

這些電子零件外形尺寸相差大、涵蓋技術內容廣、功能差異化顯著,與傳統意義上的標準化產品制造業風格迥異,導致生產設備以非標定制為主。

非標定制設備企業一般毛利率較高,但由于研制周期長、人員投入多、存在設計失敗和返工風險,造成管理成本劇增。

而汽車零部件行業長驗證周期、穩定的傳統供應關系又使潛在競爭者難以切入。

在這種情況下,我們認為兩類企業具備優勢:

1) 推行標準化、模塊化的企業雖然非標設備從外形尺寸到性能要求都完全不同,但可抽象成運動控制技術、管線布局技術、密封技術、傳感技術等若干功能模塊,而這些功能模塊的技術要求基本相通。

通過對各個技術模塊的標準化、模塊化,不僅可快速提升產品質量,還有助于縮短工期、提高人均產值和減少核心客戶依賴,從而提升企業競爭力。

2) 掌握通用基礎工藝的企業電子產品裝聯、檢測的基礎工藝無外乎焊接、點膠、鎖付、AOI等幾個方面,如能在這些通用工藝中具有獨特優勢,通過工藝設備的自動化、智能化也有望迅速切入下游汽車電子部件企業。

-

汽車電子

+關注

關注

3037文章

8342瀏覽量

170118 -

蘋果

+關注

關注

61文章

24545瀏覽量

203886

原文標題:汽車電子:下一個蘋果產業鏈

文章出處:【微信號:AItists,微信公眾號:人工智能學家】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

麥格納亮相2025全球新能源汽車合作發展論壇

奧托立夫亮相2025全球新能源汽車合作發展論壇

全球演講招募丨GSIE 2025會議尋覓行業之光,共赴“芯”盛宴!

汽車電子技術的發展與變革

電子技術在汽車領域的應用與發展

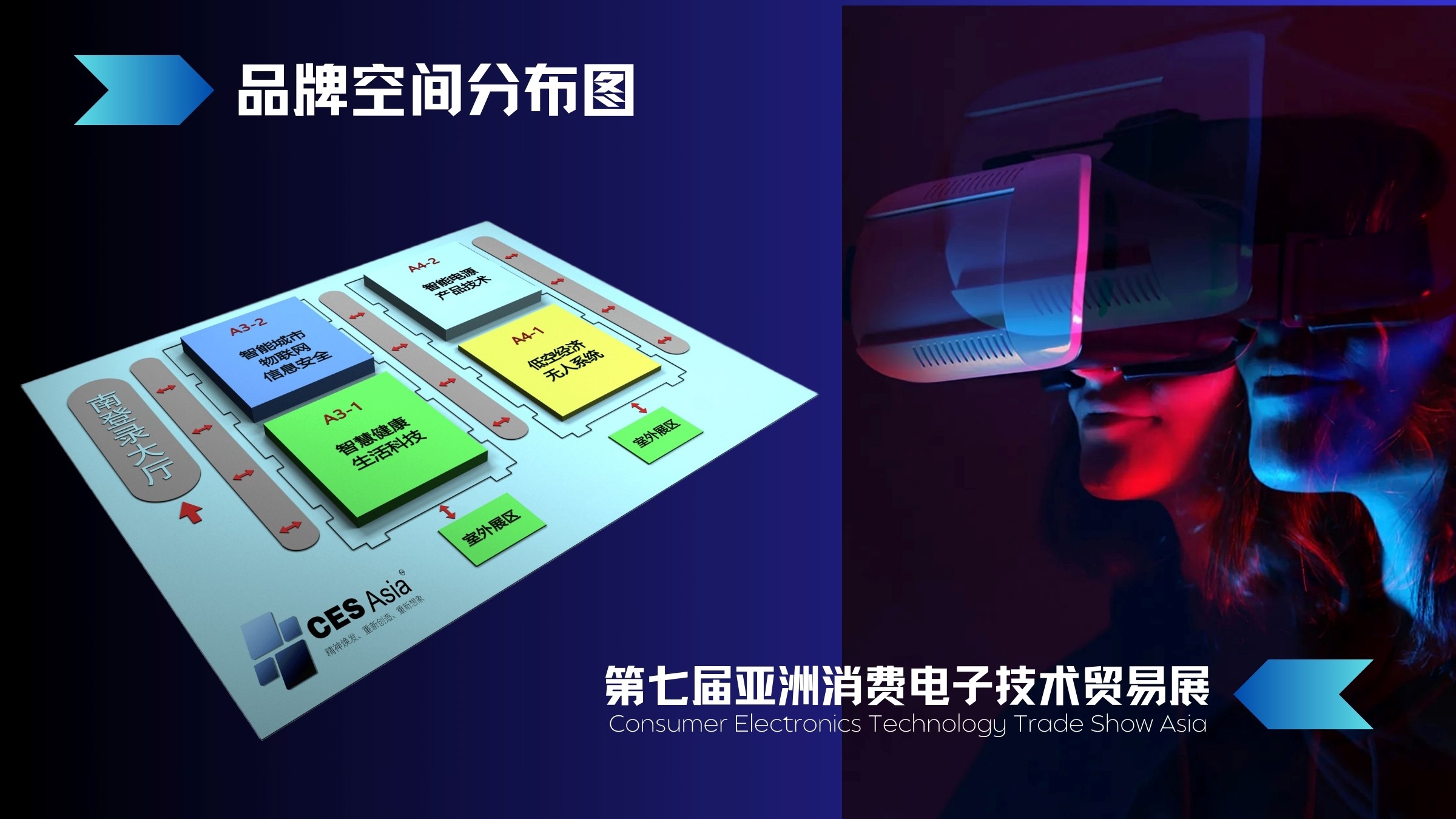

CES Asia 2025:科技盛宴,共襄盛舉

不容錯過的汽車電子盛會 AUTO TECH China 2025第十二屆廣州國際汽車電子技術博覽會

總線在汽車電子中的應用

軟件定義汽車是智能駕駛發展的關鍵推動力?

NVIDIA市值突破3.6萬億美元,穩居全球第一

“智能網聯汽車全球十大發展突破”在京發布

汽車電子高速發展,全球共享萬億盛宴

汽車電子高速發展,全球共享萬億盛宴

評論