2017年中國汽車工業乘用車累計產量達到了2480.7萬輛,連續近10年產銷量世界第一。以德國為例,汽車工業對于國家經濟的貢獻舉足輕重,我們意識到中國經濟發展,必然需要逐步實現汽車產業的彎道超車。回首高鐵這些年的發展,對中國的發展貢獻卓越,意義重大。繼續高歌猛進則意味著其經濟效益與資源投入背道而馳。自動駕駛的整體市場規模數倍于高鐵,且市場活躍期持久,屬于增量需求;面對外部壓力和內部經濟發展放緩,自動駕駛從某種意義上來說可以成為跨越中等收入陷阱的破局點,是國家發展的剛需。

條條大路,哪條都到不了羅馬

自動駕駛概念雖好,但到目前為止,真正商用的也只有特斯拉一家,并且只針對特定環境,準確的說法應當叫做輔助駕駛。隨著近期自動駕駛惡性事故的頻繁報道,公眾不禁質疑,無人駕駛真的會如期而至嗎?

駕駛時最重要的就是注意力要集中,任何分心都可能會危及駕駛安全。但是當駕駛員無所事事還不得不盯著前路的時候就更容易產生疲勞;時間一長注意力就無從談起,這也是為什么多數人明明知道輔助駕駛不等于無人駕駛,還放心的把方向盤交給程序。

這就是人性!這也解釋了為什么優步的測試車輛在有測試駕駛員值守的情況下還造成了重大交通事故。

選擇相信,卻又無法完全相信,這就是輔助駕駛的悖論。輔助駕駛其實就是個偽概念,那么從輔助駕駛過渡到無人駕駛本身邏輯亦不成立。

真正意義上的無人駕駛已經服役多年,以哥本哈根和德國紐倫堡的地鐵為例,軌道交通完全可以實現無人駕駛。其根本原因就是環境封閉,完全屏蔽了外界不確定因素的干擾。另外也看到在港口和礦山已經有一些無人駕駛的應用,除了環境相對封閉,行駛速度非常低也為系統提供了相對充足的安全緩沖時間。面對日常交通,無人駕駛與現有的系統卻是格格不入的。

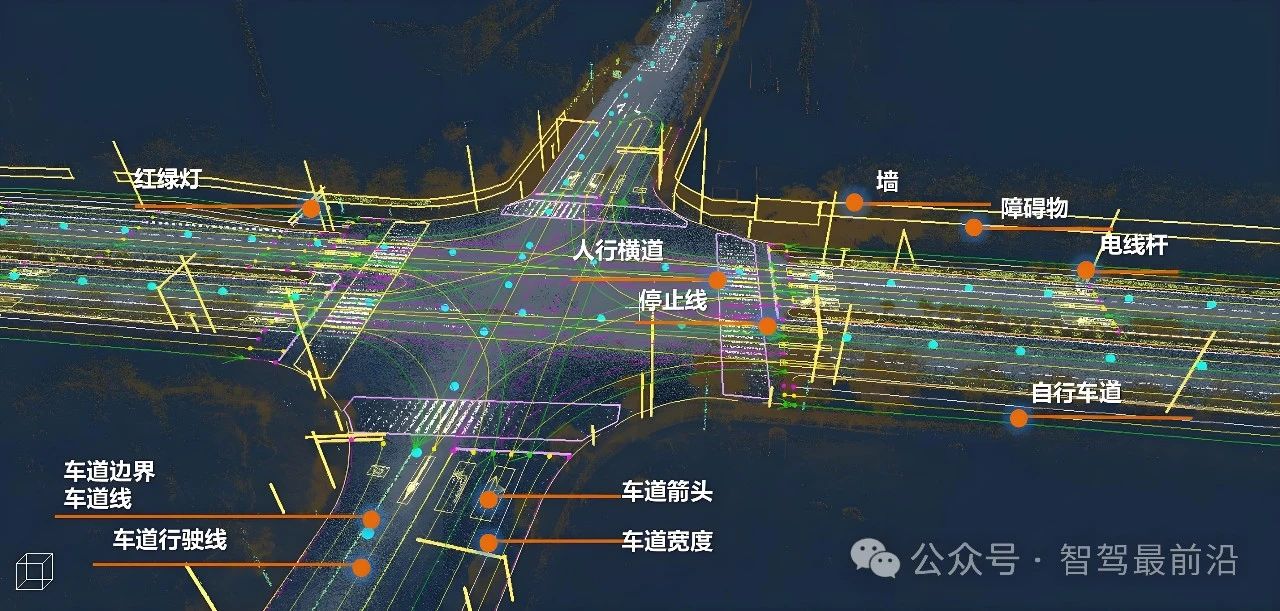

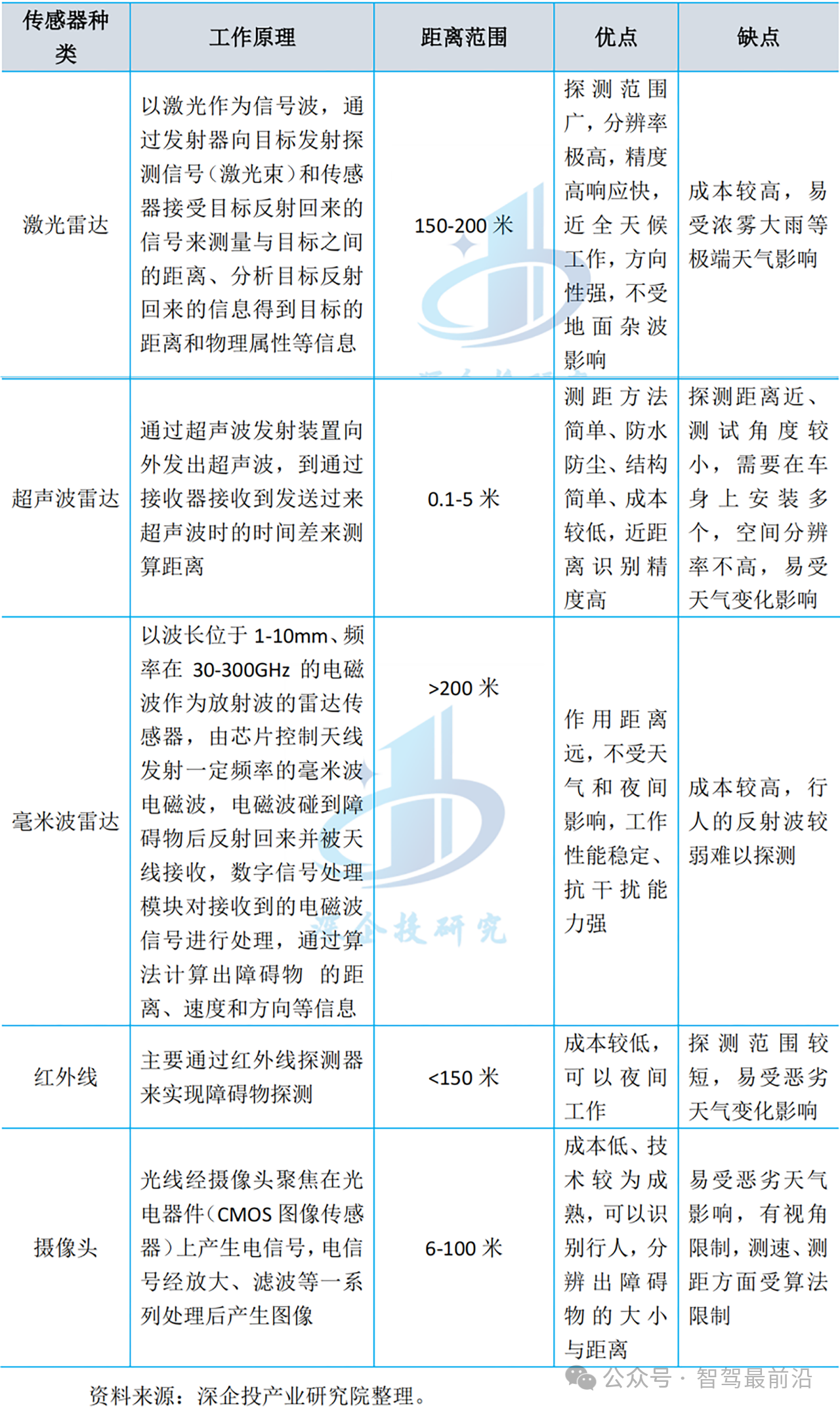

目前無人駕駛主要有兩個方向,一個是單車智能,另一個是智能網聯。以谷歌和特斯拉為首的單車智能是通過在汽車上安裝攝像頭,毫米波雷達以及激光雷達等多種探測傳感設備,通過對信號輸入的綜合處理和智能識別來達到無人駕駛的效果;而智能網聯是通過構建車聯網和集中處理平臺,以云計算和高速通信網絡調度來實現,二者的理念有所不同。

表面上看,單車智能的問題在于監測設備價格昂貴,限制了市場的接受能力,不利于技術普及和落地;更深層次的原因在于,單車智能如何與現有交通體系進行融合——即在滲透和介入現有交通系統時與傳統車輛系統和交通參與者產生不可避免的摩擦。

以最近頻發的自動駕駛車禍致死案為例,人們目前還無法信任單車智能。而隨著類似惡性事件的疊加,整個社會將陷入對是否需要推動無人駕駛的無休止討論的拉鋸戰。這不是一個純粹的技術問題,而是一個糾纏在社會科學里的一個超維度命題。

智能網聯的系統構架和未來發展都比現有單車智能的發展模式更具競爭力,不僅單體成本和社會總體投入成本低于單車智能,交通事故率也大幅減少。但是智能網聯系統必須是建立在隔離交通的基礎之上,還需要有5G網絡和高精度地圖護航。無論是隔離交通,還是5G網絡,建設投資都是天量數字。

大路兩條,單車智能是一條,智能網聯是一條,但無論哪一條目前都沒有解決無人駕駛的根本問題,即融合問題。

解決滲透+融合,是實現自動駕駛的核心問題

無人駕駛事故率低,行駛速度快,系統效率高都是顯而易見的,但是這個指的是100%自動駕駛。當前無人駕駛所處的環境是100%人工干預,而未來一定是100%自動駕駛。如何平滑地從100%人工干預過渡到100%自動駕駛,光從車上面找答案可以解決問題嗎?!

新老系統格格不入,解決滲透問題是核心。交通系統是由車和路共同組成的完整系統,單一改變車或者路都無法達到目標,更不用說實現系統最優。縱觀人類發展的歷程,滲透是一個漫長的過程,無論是從蒸汽時代到電氣時代,抑或信息時代。從社會財富、動員能力、經濟發展規律等諸多因素來看,過渡到無人駕駛也必然存在一個相對漫長的滲透過程。

解決方案

改變從路權開始! 將現有的主干道進行改造,使之成為人工干預和自動駕駛并行的系統。通過交通信號系統的調控以方便自動駕駛為導向建立系統邏輯。車輛可以分為具有自動駕駛功能和傳統車輛兩類。只允許自動駕駛車輛進入自動車道行駛,進入后車輛控制交給智能網聯和主動安全操控;在到達目的地附近會提示駕駛員接管重新回到普通車道。這種系統構架的設計優點在于:

現有汽車的改動最小

在自動駕駛車道實行單一車道不換道,將L4、L5的難度降到L2,僅通過毫米波雷達和T-Box就能實現加減速和啟停。改造成本低,L2系統成熟度高,整體系統易實現。

網聯系統改造成本低

采用定速巡航模式,總控臺通過監測系統了解在線流量,進而通過信號系統調節流量。采用LPWan技術實現系統布局,在滿足智慧交通的條件下,其系統投入成本較5G系統不到1/10,便于大面積鋪開。

速度更快+自適應可調節

以BRT為例,一個近似封閉的系統,保障了公交系統的通行效率。將BRT加裝自動駕駛模塊,實現L2自動駕駛,成熟后引入出租車,率先實現BRT公交車道的自動駕駛。自動車道初始流量寬松、車速高,對私家車產生較強的吸引力,進一步對加裝L2的私家車注冊開放,便可實現整體系統的自適應平衡,也就實現了滲透的平滑過渡。

展望

對于消費者,通過調控保險費和油價,社會將全面導向系統可控,效率更高的自動駕駛;私家車會全面退出歷史舞臺。汽車分時租賃會取代整車銷售,由此帶來的是汽車保有量的大幅降低,停車占用的資源將節省出來。交通出行不再以距離來衡量,而是通勤時間。交通工具的辦公模式使得通勤時間納入工作時間成為可能。房地產的估值也會發生很大變化,環境友好的衛星城會成為市場的寵兒。隨著年票制度的推廣,人們使用公共交通工具的頻率也會大幅提高,人與人之間的接觸和交流機會隨之增多,內容也更加豐富。社會的整體活力大幅提高的同時,意味著跨領域創新發展成為經濟增長的另一極,引領世界潮流。

對于整車廠,未來交通運輸,人流和物流會明確的分離開來,大家出行都是空手來去;隨著類公共交通的完全勝出,整車企業個性化定制生產需求會快速萎縮;大概率下共享汽車在滿足設定功能并經過優化設計后,方案基本無差別,所謂的功能消滅個性。整車廠會從賣車過渡到“生產+租車+運維”的資本化轉型。整車廠的寡頭化會愈發嚴重,最后從生產型企業轉變為完全的服務型企業,偏重研發和數據挖掘以及數據優化。

國家層面,用最經濟可行的方案率先實現真正意義上的自動駕駛,無需被發達國家牽著鼻子走。滿足系統需求即可,讓很多尖端技術,尤其是國內沒有掌握的技術無用武之地。憑借著豐富的新舊系統轉換的經驗向國外銷售自動駕駛體系,籍中國制造的成本優勢順帶賣車,會讓高端車企無所適從,進而轉型成為純粹的科技公司。扁平化發展讓彎道超車成為可能,也讓中國自動駕駛龍頭有機會徹底吞噬原來的高端車企。畢竟,在收入滑坡、預期泥石流的組合下,沒有幾家企業可以撐過三年。再對其技術進行消化和吸收,其促進作用遠超汽車和制造業范圍。通過自動駕駛進而切入智慧城市,有了業績、有了據點,后面的文章只會越來越精彩。

總結

發展自動駕駛,不僅可以解決城市管理以及環境難題,更可以有效解決當下經濟發展的需求。目標明晰后路徑的選擇決定成敗。以北美企業為代表的單車智能系統從邏輯構架上根本就是錯的;況且以中國路況之復雜,系統難度至少十倍于發達國家,大面積應用基本無望。

而作為美股上市公司,百度面對的是美國投資者,必須亦步亦趨的跟著谷歌所謂正統的方向走下去,結果只會大量消耗社會財富和資源,更可怕的則是浪費了中國發展的寶貴時間。

德國有成熟的系統思考,各大車企也在積極進行技術儲備,但一直不愿主動推進無人駕駛——即無人駕駛必然導向分時租賃,繼而大幅降低汽車保有量,這對傳統車企而言無異于自斷生路。而對于德國這樣以汽車工業為主導產業的出口依賴型國家,這一步最好晚些到來,越晚越好!

走一條適合自身發展的道路比什么都重要。結合中國強大的基礎建設實力,把車和路作為一個整體來思考,建立可以短期內實現商用的(綜合競爭力+成本可控)城市交通智能系統,充分發揮自身的綜合優勢才能成功。單車智能的全面商用化遙遙無期,低速自動駕駛也只適用個別場景,根本算不上無人駕駛。繼續追隨美國的所謂“正統思路”,只會被帶入到一個美麗的死胡同里。

-

無人駕駛

+關注

關注

99文章

4173瀏覽量

123498 -

自動駕駛

+關注

關注

788文章

14312瀏覽量

170570

原文標題:自動駕駛系統設計——將車和路作為整體思考

文章出處:【微信號:IV_Technology,微信公眾號:智車科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

自動駕駛安全基石:ODD

新能源車軟件單元測試深度解析:自動駕駛系統視角

自動駕駛大模型中常提的Token是個啥?對自動駕駛有何影響?

一文聊聊自動駕駛測試技術的挑戰與創新

人工智能的應用領域有自動駕駛嗎

解決滲透和融合是實現自動駕駛的核心問題

解決滲透和融合是實現自動駕駛的核心問題

評論