AI落地是大家一直在探討的問題,因為不管技術多華麗,最終能否應用在人們的日常生活中,才是關鍵。那么距離AI滲透生活的那天,還有多遠呢?這當中還有什么關鍵拼圖待補?

隨著Google旗下DeepMind所研發的人工智能(AI)系統AlphaGo所帶起的一波人工智能熱潮,***沒有錯過。

***科技部長陳良基將2017年訂為***的「人工智慧元年」(小編注:***稱人工智能作人工智能,),從建立「人工智能高速運算服務」、在臺大、清大、交大、成大設立「AI創新研究中心」、打造中科與南科的「智能機器人自造者基地」,到AI計畫的最后一塊拼圖「半導體射月計畫」,都是希望強化***半導體產業于人工邊緣智能(AI Edge Intelligence)的核心技術競爭力和在前瞻半導體制程與人工智能晶片系統研發。

曾經走紅的萬物聯網讓科技產業認為,這就是未來的智能樣貌,直到AlphaGo擊敗世界棋王,科技圈才發現人工智能所帶來的「智能服務」,才是真正賦予了萬物聯網的背后價值。

邊緣智能,AI應用的最后一里路

事實上,許多具有傳感器的裝置早就存在我們的生活里,如攝影機、相機、喇叭與麥克風等也在過去10年左右,數位化連上網路。但連結網路攝影機與網路連接儲存裝置(NAS)所組成的數位監視系統相較于過去閉路式、類比訊號的監視裝置,除了儲存資料數位化之外,在本質上并沒有太大的不同,一樣需要人監看、回放,并判斷實際現場狀況。但當人工智能應用普及,影像辨識、語音辨識轉成文字不再遙不可及,網路攝影機或現場麥克風所傳回的資料都可即時透過自動辨識,判斷畫面中的物體,加上搜集人臉資訊及現場收音,AI都足以自動綜合解讀更多現場狀況,讓安防業者不再需要配置人力長時間全神貫注監看,僅須排除異常狀態。

監視系統配上人工智能應用,仿佛在機器中加上了靈魂,如果可透過人工智能學習不同辨識內容組合的場景意義,并對應相應的處理機制,就賦予數位監視系統協助安防控制,真正達成智能化。

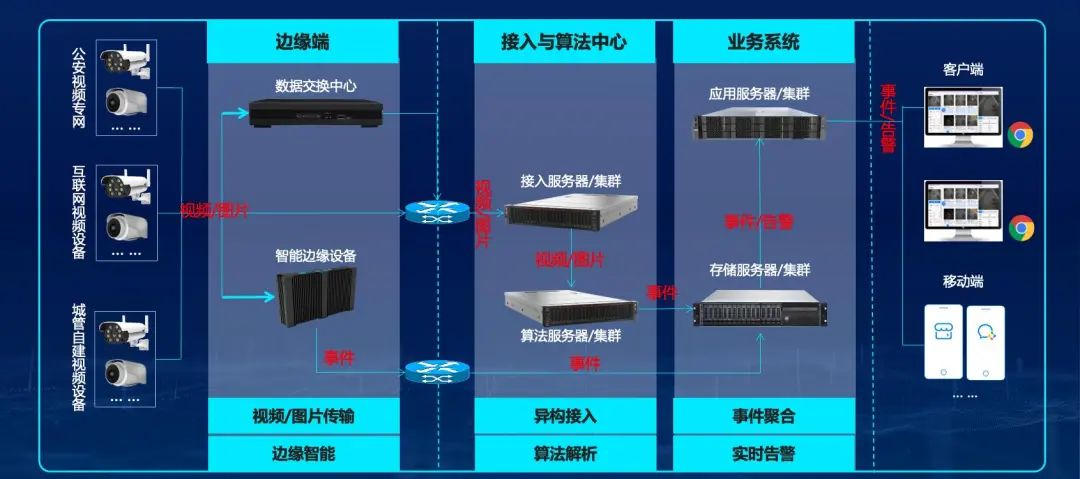

然而,要能夠讓攝影機進行影像辨識,除了可以將影像透過即時傳輸回主機上再進行計算判讀外,也可以想辦法透過攝影機上的處理器,直接計算進行辨識。前者需要占用大量網路傳輸資源,也有延遲時間的限制,但如果可以在攝影機里加上適當設計、可節省電力的處理器與作業系統,直接現場計算辨識,不但可以省卻傳輸成本,也能減少辨識結果的延遲時間,加快即時反應。「邊緣智能」就是指「在最終端裝置上的處理器與全套作業系統」,也可說是人工智能落實到真實生活未來應用的最后一哩路。

從訓練到推論,晶片是最后一塊拼圖

然而對企業來說,深度神經網絡1(Deep Neural Networks,DNNs)所帶起的人工智能浪潮,就如同遙遠的國度發生了大海嘯,要把如今相對成熟的圖像辨識、語音辨識或文本翻譯,放進真實環境做商業應用仍還有一段距離。

由于深度學習2的演算法與相關應用仍在快速演進中,無論是智能城市、智能零售、智能音箱或無人車等實際的應用場景,仍在大量搜集數據,讓深度學習演算法學習辨別這些資料特征與模式的階段,這個系統過程稱為訓練(Training),讓電腦嘗試從我們所搜集的資料來學習。

訓練的過程需要極大的運算量,以圖像辨識為例,要訓練電腦模型認識一種特定物體,例如花朵或貓咪,可能需要至少千張、多則超過百萬張各種不同角度、不同場景、不同光線下所拍攝的照片,因此這樣的運算往往在云端或資料中心進行。

如果要求同樣一個模型要能夠辨識各種不同品種的貓,除了需要更大數量的照片,更需要人工對這些照片中的貓咪品種先進行分類標注,再交給深度學習相關的演算法進行訓練,才能得到最終可應用的模型。

訓練是整個人工智能應用里,最耗計算資源的工作步驟,所以通常都會透過繪圖處理器(GPU)所特別擅長的平行運算來進行加速。尤其是現在最熱門、常超過百層、復雜度極高的深度神經網絡,都會希望使用特殊可針對大型矩陣運算做平行處理的特殊計算晶片,來加速訓練過程。然而,人工智能的真實應用往往發生在終端,無論是圖像、影像、語音辨識或文本翻譯,透過深度學習所訓練出來的模型如果放在云端,意味著每次應用發生時,終端首先要傳輸圖片、影像、語音或文本,等云端判讀后再將結果回傳。就算網路頻寬再大、速度再快,這段傳輸與回傳過程都須占用資源、并造成反應時間延遲。

所以,能夠在終端接收實體資料,并快速預測回應的過程稱為推論(Inference)。對推論來說,在終端應用上減除那些對預測不必要的模型,或是合并對結果無足輕重的運算,來縮小計算規模非常重要。就算推論相對不消耗運算資源,但多數推論應用仍須特殊計算晶片加速來縮短反應時間,也就是說,若終端要能進行推論,每一臺裝置上都將以晶片來加強能力。

陳美如/制作

中西巨頭投入AI晶片開發,郭臺銘也要做

今年1月,新創數據平臺CrunchBase所推出的2018年AI市場報告指出,亞馬遜、Google與微軟等網路公司已經主宰了企業AI這個市場,三巨頭分別推出的人工智能即服務(AI as a Service ),已經讓機器學習的新創難以獨立生存。企業AI需要資料中心級的大規模投資,提升每單位電力所能換來的計算量,用更小的空間就能帶來更多的計算,這是云端服務商所追求的市場,也給了Google等科技巨頭除了GPU與CPU之外,開發專為資料中心進行深度學習加速晶片的好理由。

在Google以TPU這類特殊應用邏輯晶片(ASIC)提高人工智能應用訓練能力的同時,云服務業者也期望將推論應用門檻降低,讓推論能力滲透到更多終端應用,如此也可以回過頭來進一步拉高訓練需求。這也是為什么除了云端服務巨頭們如Facebook、蘋果,甚至中國的百度、阿里巴巴都紛紛宣布要發展自己的AI晶片,連鴻海董事長郭臺銘都喊出:「半導體我們自己一定會做。」

無論是訓練或推論,深度學習所推起的人工智能應用需求,無疑推動了許多公司評估各種晶片解決方案的可能性。「這將是百家爭鳴的盛會,是計算機架構與封裝技術的復興,我們將在接下來1年看到比過去10年更多、更有趣的計算機。」計算架構權威、加州大學柏克萊校區的榮譽教授大衛·帕特森(David Patterson)非常樂觀看待近來興起的運算晶片熱潮。陳良基也非常期待,***若能開發應用在各類智能終端裝置上的關鍵技術與元件晶片,將可以使具有半導體制造、設計,并能夠整合終端裝置制造供應鏈的我們,再次居于世界領先地位。

AI小辭典

深度神經網絡模仿生物神經網絡結構所設計用以模擬學習的數學模型,因不同設計的復雜結構,可相疊達數百層,而被稱為深度神經網絡。

深度學習應用各種深度神經網絡所進行的機器學習,被認為是目前人工智能在商業應用進展的重要研究領域。

-

神經網絡

+關注

關注

42文章

4814瀏覽量

103600 -

人工智能

+關注

關注

1806文章

49014瀏覽量

249432

原文標題:科普 | AI應用的最后一里路

文章出處:【微信號:worldofai,微信公眾號:worldofai】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

云翎智能巡檢終端:以“北斗+”破解森林巡檢“最后一公里”難題

重新定義智能安防邊界——SSD2351如何讓邊緣計算更高效

AI賦能邊緣網關:開啟智能時代的新藍海

邊緣AI:實時智能的新前沿

瑞薩電子邊緣AI技術研討會亮點一覽

智能汽車AI芯片第一股黑芝麻智能在港交所掛牌上市

智能邊緣放大招!英特爾舉辦2024網絡與邊緣計算行業大會,邊緣AI創新助力多元化應用

邊緣智能,AI應用的最后一里路

邊緣智能,AI應用的最后一里路

評論