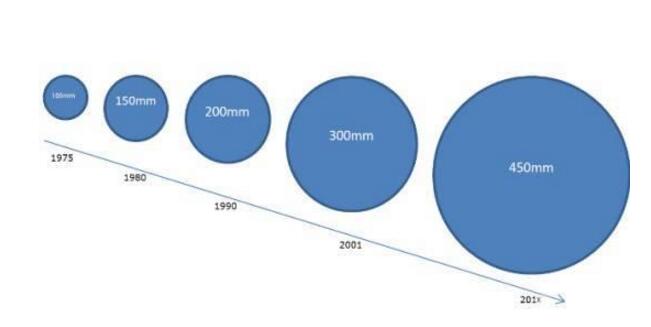

不同晶圓尺寸的清洗工藝存在顯著差異,主要源于其表面積、厚度、機械強度、污染特性及應用場景的不同。以下是針對不同晶圓尺寸(如2英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸等)的清洗區別及關鍵要點:

一、晶圓尺寸與清洗挑戰

小尺寸晶圓(2-6英寸)

特點:面積小、厚度較薄(如2英寸晶圓厚度約500μm),機械強度低,易受流體沖擊損傷。

挑戰:清洗槽體積較小,易因流體不均勻導致局部污染殘留;自動化程度低,依賴人工操作。

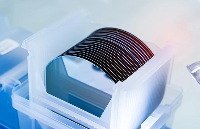

大尺寸晶圓(8-12英寸)

特點:面積大(12英寸晶圓直徑約300mm)、厚度更薄(典型725μm),對平整度和顆粒敏感性極高。

挑戰:需高流量噴淋或超聲波確保邊緣清潔;避免應力損傷(如弓翹或裂紋);更高的顆粒控制要求(≥0.1μm顆粒即可能影響良率)。

二、清洗方法的核心區別

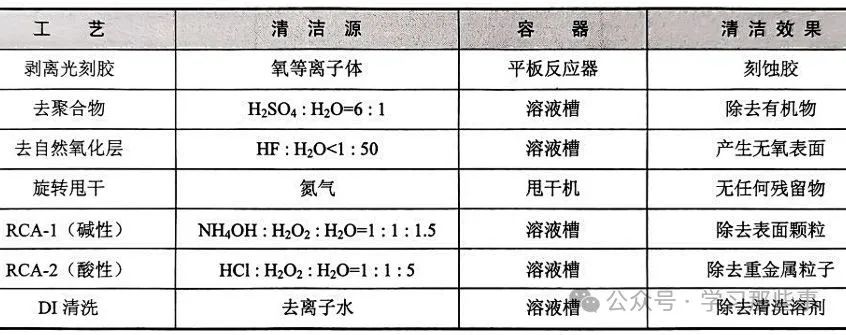

1. 濕法化學清洗(RCA標準流程)

小尺寸晶圓:

化學液用量少,處理時間較短(如SC-1步驟5~10分鐘),成本較低。

部分場景采用刷洗(如尼龍軟毛刷+堿性溶液),但需嚴格控制刷壓(<50g/cm2)。

大尺寸晶圓:

高純度化學液(如電子級HF),嚴格控溫(±0.1℃)和pH值,避免金屬腐蝕。

延長處理時間(如SC-2步驟3~5分鐘),配合在線監測(pH計、顆粒傳感器)實時調整。

2. 超聲波清洗

小尺寸晶圓:

可使用常規超聲波(40kHz),但需降低功率密度(如0.3~0.5W/cm2)和時間(<2分鐘),避免空化效應損傷薄晶圓。

適用于去除光刻膠殘渣或少量顆粒。

大尺寸晶圓:

高頻兆聲波(1~10MHz)為主,功率密度更低(0.1~0.3W/cm2),精準清除亞微米顆粒。

結合單片旋轉技術(如300rpm自轉+公轉),提升邊緣覆蓋率。

3. 物理刷洗

小尺寸晶圓:

適用2~6英寸晶圓,采用軟毛刷或尼龍刷配合化學液,去除頑固顆粒。

需控制刷壓(<50g/cm2),避免劃傷表面。

大尺寸晶圓:

禁用刷洗(因平整度要求高),依賴化學腐蝕或兆聲波清洗。

4. 干燥技術

小尺寸晶圓:

自然風干或低溫烘干(如60℃熱風)即可,無需復雜設備。

部分采用IPA(異丙醇)脫水,但需避免殘留。

大尺寸晶圓:

必須使用IPA蒸汽干燥或真空烘干,防止水痕缺陷(如12英寸晶圓干燥后表面電阻率波動<5%)。

干燥前需配合兆聲波震蕩去除水滴,避免形成“水印”顆粒。

5. 污染控制標準

小尺寸晶圓:

顆粒檢測標準較寬松(如<1000顆/cm2,≥1μm顆粒),部分依賴目檢。

大尺寸晶圓:

嚴格控制顆粒(<100顆/cm2,≥0.1μm)和金屬污染(如Cu<0.1ppb),需使用激光粒度儀或AFM檢測。

三、設備與成本差異

| 項目 | 小尺寸晶圓 | 大尺寸晶圓 |

|---|---|---|

| 設備類型 | 手動清洗臺、小型超聲機(價格10~50萬元) | 全自動單片清洗機(價格500~2000萬元) |

| 耗材成本 | 化學液消耗少,人工占比高 | 高純度化學液、DI水用量大,但自動化降本 |

| 良率影響 | 單片成本低,允許較高缺陷率 | 單片成本高,需接近零缺陷(>99.9%良率) |

小尺寸晶圓清洗以低成本、快速去除污染物為核心,依賴人工或半自動設備;大尺寸晶圓清洗則聚焦均勻性、納米級污染控制,需高精密設備與智能化工藝。未來隨著芯片尺寸進一步增大(如12英寸以上),清洗技術將向單片處理、AI驅動優化、環保無氟方案方向發展,同時兼顧成本與良率平衡。

-

晶圓

+關注

關注

53文章

5173瀏覽量

129978 -

超聲波清洗機

+關注

關注

5文章

335瀏覽量

9529

發布評論請先 登錄

不同晶圓尺寸清洗的區別

不同晶圓尺寸清洗的區別

評論