2025 年 7 月 15 日凌晨 5 時 34 分,長征七號遙十運載火箭托舉天舟九號貨運飛船成功發射,8 時 52 分飛船精準對接空間站天和核心艙后向端口。此次任務中,由大連理工大學馬學虎教授、溫榮福教授團隊研發的空間耐久性熱界面材料隨 "空間滴狀冷凝傳熱實驗模塊" 進入太空,標志著我國在微重力環境熱管理領域取得突破性進展。

01 國際首次!空間熱界面材料在軌實驗啟動搭載的 "空間滴狀冷凝傳熱實驗模塊" 將在空間站夢天艙兩相系統,開展為期數月的長周期在軌實驗。該模塊核心是團隊自主研制的耐久性熱界面材料,將首次在 10??g微重力環境下,驗證其對冷凝液定向輸運和高效傳熱的調控能力。

不同于地面重力環境,航天器熱控系統在微重力下難以依靠自然對流移除冷凝液,易形成液膜阻礙傳熱。此次實驗的熱界面材料通過特殊界面結構設計,利用固液界面作用力驅動凝液快速定向流動,解決了空間環境中 "凝液滯留" 這一世界性難題。

空間站夢天艙兩相實驗系統和空間滴狀冷凝傳熱模塊

02 從實驗室到太空:熱界面材料技術跨越

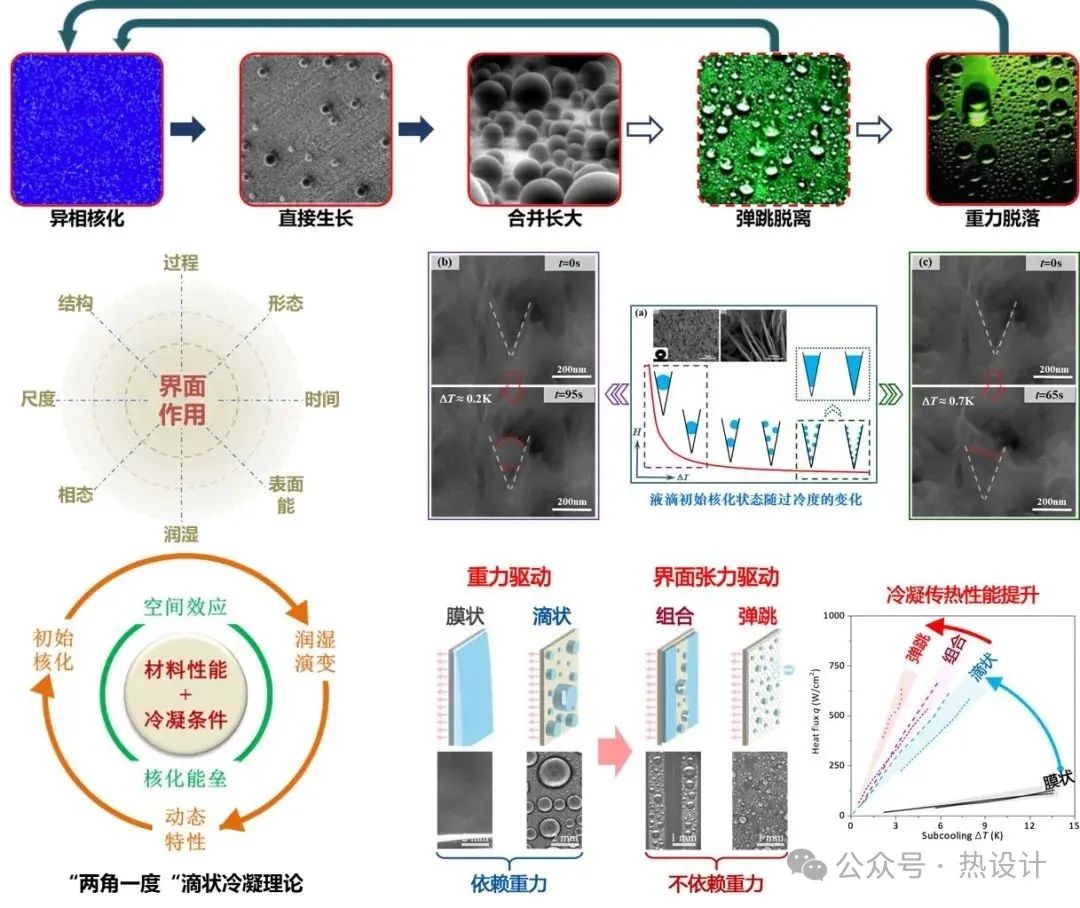

該團隊歷經十余年攻關,突破了熱界面材料在極端環境下的耐久性瓶頸。材料采用梯度潤濕性設計,表面接觸角可精準調控在 110°-150° 范圍,既能實現滴狀冷凝(比膜狀冷凝傳熱效率提升 3-5 倍),又能通過微觀結構引導液滴沿預設路徑快速排出。地面測試顯示,在模擬空間環境中,該材料使冷凝傳熱系數達到 2500W/(m2?K),較傳統材料提升 60% 以上。此次太空實驗將進一步獲取微重力下的傳熱數據,為建立空間熱控系統設計準則提供關鍵依據。

項目團隊在滴狀冷凝傳熱領域的系統性研究工作

03 支撐航天強國建設 技術應用前景廣闊

作為航天器熱控系統的 "神經末梢",熱界面材料性能直接決定空間站、深空探測器的熱管理效率。該研究成果不僅支撐我國空間站換熱器高效化、緊湊化發展,還可應用于衛星通信、深空探測等領域。團隊負責人馬學虎教授表示,空間實驗數據將推動熱界面材料向 "多功能集成" 演進,未來有望開發出集傳熱強化、防腐蝕、抗輻射于一體的新型材料體系,為我國載人登月、火星探測等重大工程提供核心技術支撐。

04 科研團隊

馬學虎,二級教授,主要研究方向包括微納界面傳遞現象和過程強化、疏水/親水表面材料、相變傳熱、MED海水淡化、吸收式熱泵、工業余熱利用、微化工與智能化工材料制備、干細胞與組織工程等。在國內外學術期刊發表學術論文300余篇,授權國家發明專利20件。應邀在國內外學術會議作大會報告和主旨報告15次;滴狀冷凝研究照片被楊世銘教授和陶文銓院士編著的國家重點教材《傳熱學》收編(教材第三版中唯一一個由中國人做的實驗結果)。應邀撰寫綜述文章(專章)10余篇,參與編寫國際手冊、學科發展、大百科全書等5部。

馬學虎,二級教授,主要研究方向包括微納界面傳遞現象和過程強化、疏水/親水表面材料、相變傳熱、MED海水淡化、吸收式熱泵、工業余熱利用、微化工與智能化工材料制備、干細胞與組織工程等。在國內外學術期刊發表學術論文300余篇,授權國家發明專利20件。應邀在國內外學術會議作大會報告和主旨報告15次;滴狀冷凝研究照片被楊世銘教授和陶文銓院士編著的國家重點教材《傳熱學》收編(教材第三版中唯一一個由中國人做的實驗結果)。應邀撰寫綜述文章(專章)10余篇,參與編寫國際手冊、學科發展、大百科全書等5部。

溫榮福,教授,長期從事相變傳熱與過程強化的研究及應用,研發了超潤濕功能熱界面材料與高效熱質傳遞強化技術及器件裝備,應用于超高熱流電子器件冷卻、先進高效換熱裝備、大數據中心兩相液冷、極端環境抑霜防冰等領域。以第一或通訊作者在高水平期刊上發表文章30余篇,入選ESI高引論文3篇,成果被引用超過3000次,多項研究成果被Science、Joule等學術雜志和科技媒體作為亮點專題報道。已授權國家發明專利7項、美國專利2項、軟件著作權2項,參與撰寫中/英學術著作2部/篇,在國內外學術會議作邀請報告20余次。近年來,大連理工大學馬學虎教授和溫榮福教授團隊,聚焦超潤濕功能表面材料創制、多相界面微觀傳遞機制、相變傳熱強化理論和技術、功能表面潤濕特性調控等方面的基礎研究和技術研發,取得了一系列的重要研究成果,得到了國內外同行的廣泛關注和充分肯定。主持承擔國家重點研發計劃、863項目、國家科技支撐項目、國家自然科學基金重點項目以及中石油、中石化、中船重工、華為等科研項目。榮獲多項教育部技術發明獎和遼寧省自然科學獎等省部級獎勵。

05 總結

從地面實驗室到浩瀚太空,“空間滴狀冷凝傳熱實驗模塊” 的旅程,是我國自主創新能力在航天領域的又一次展現。而對耐久性熱界面材料的深入研究,不僅將推動航天技術的進步,其成果還可能反哺地面應用 —— 例如在新能源汽車電池熱管理、工業余熱回收等領域,為提升換熱效率提供新的思路。可以說,這次空間實驗的意義早已超越了單一的科研項目,它正為我國在空間傳熱領域構建自主可控的技術體系寫下濃墨重彩的一筆。

-

測試

+關注

關注

8文章

5708瀏覽量

128928 -

材料

+關注

關注

3文章

1345瀏覽量

27942

發布評論請先 登錄

天合光能攜多項前沿技術與解決方案亮相SNEC 2025

SMA 連接器功率容量的演進:從傳統設計到新型材料的突破

新型稀土永磁材料與永磁電機

陶氏公司與Carbice公司合作,協力推進熱界面材料創新發展

納米材料與新型傳感技術:微觀世界里的“黃金搭檔”

LED燈具散熱設計中導熱界面材料的關鍵作用

九號“真智能3.0”發布:AI算力加持,軟硬件深度協同,多個行業首發技術登場

天舟九號攜新型熱界面材料升空,突破空間微重力傳熱技術

天舟九號攜新型熱界面材料升空,突破空間微重力傳熱技術

評論