激光的理論基礎源于物理學家愛因斯坦在1917年提出了 “光與物質相互作用”的技術理論。

理論指出組成物質的原子中,處在高能級的粒子受到某種光子的激發會從高能級躍遷到低能級。

同時釋放一個與激勵光子有著完全相同的頻率、相位、傳播方向以及偏振狀態的光子,受激發射出的光被稱為 LASER,也就是激光。

目前在具有ADAS高級駕駛輔助功能的汽車上所使用的激光雷達就是利用激光的特性。將激光作為光源,利用光束掃描來探測汽車周邊行人及物體的距離和移動速度。

車輛要實現L3級以上級別智能駕駛,激光雷達已經是必不可少的配置。激光雷達的基本工作原理是采用激光發射器及光束掃描技術發射介于紅外線與可見光之間的激光,通過測量激光反饋信號的時間差及相位差來描繪周圍目標對象的三維點云圖,從而能夠獲取目標對象精確的距離、和輪廓信息。

激光雷達對比其他類型的如毫米波雷達和單、雙目攝像頭,從可靠度、行人判別、夜間模式、惡劣天氣環境、細節分辨、探測距離等方面來對比,其綜合性能最優:

相比于毫米波,激光雷達使用的激光波長在千納米級別,目前主流的激光雷達發射的激光波長為905nm和1550nm,有更好的指向性,不會拐彎,也不會隨著距離的增大而擴散。相比于攝像頭, 激光雷達不會受到像素和光線的制約。

高頻激光可以在一秒內獲取約 150 多萬個位置的點云信息,因此可以精確地還原周圍環境的三維特征。

激光雷達的探測精度在厘米級以內,因此激光雷達能夠準確的識別出障礙物具體輪廓、距離,且不會漏判、誤判前方出現的障礙物。

自然界中很少存在能對激光產生干擾的信號,因此激光雷達具有非常強的抗干擾能力。

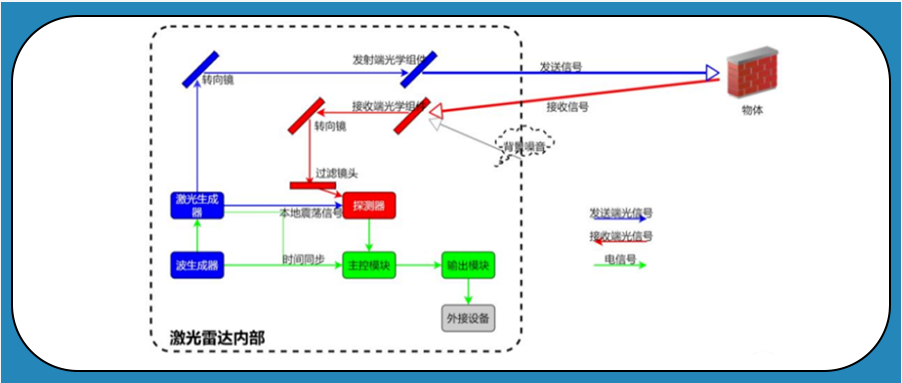

激光雷達主要由發射模塊、接收模塊、信息處理模組和掃描模組構成,其中發射模組組件主要包括激光驅動 IC激光器、激光調制器及發射光學系統。

激光發射模塊的工作原理是通過采用激勵方式周期性地驅動激光器發射激光脈沖,并利用激光調制器控制激光發射的方向以及線數,最后通過發射光學系統將激光發射至目標物體上。

接收模塊負責接收回波,并將回波反射至探測器;探測器負責將光信號轉換至電信號。信息處理模塊目前通常為ASIC 芯片及其相關驅動電路,用于時序控制、波形算法處理并計算生成最終點云數據。

激光雷達的模塊結構如圖所示:

-

激光

+關注

關注

20文章

3452瀏覽量

66073 -

納米

+關注

關注

2文章

709瀏覽量

38629 -

激光雷達

+關注

關注

971文章

4225瀏覽量

192556

發布評論請先 登錄

關于激光雷達的小知識

關于激光雷達的小知識

評論