鋰離子電池自放電的測量方法主要分為兩大類:1)靜置測量方法,通過對電池進行長時間的靜置得到自放電率;2)動態測量方法,在動態過程中實現對電池的參數識別。本期主要介紹動態測量方法。

為了縮短測量時間、節省空間資源和人力資源,研究人員也作了很多嘗試。一種方法是通過改變環境溫度和電池的SOC等條件來加快自放電速率,使測量參數可以在較短的時間內有相對較大的變化。這種方法雖然節約了實驗時間,但同時也加快了電池的老化,增加了對電池的損傷,只適用于實驗室研究,不適合在實際生產中大規模應用。另外一種方法則是在現有較為成熟的鋰離子電池等效電路模型的基礎上,引入自放電電阻,通過不同的參數識別手段,在動態過程中測量鋰離子電池的自放電率。

李革臣等[1-2]利用自動化系統辨識理論,將鋰離子電池簡化為一階電阻-電容(R-C)等效電路,對鋰離子電池和等效電路施加相同的充放電電流,根據輸出電壓的差異調整等效電路的參數,直到二者差異趨近于零,就得到了鋰離子電池自放電電阻值。這種方法需要的總測量時間約為12h。但是,該方法將電池等效為一個無源電路,未考慮在實驗過程中電池荷電狀態變化對輸出電壓產生的影響。

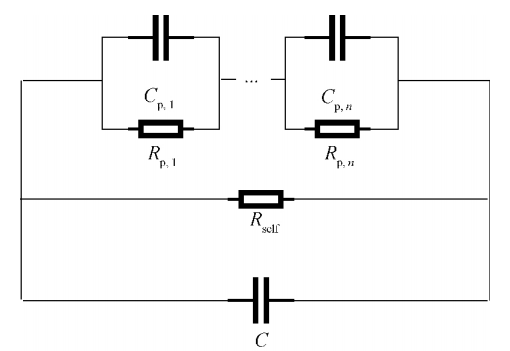

Schmidt等[3]將電池簡化為如圖1所示的等效電路。其中:Rp,i為電化學反應電阻,Cp,i為雙電層電容,Rself為自放電電阻,C為電池等效電容。通過對鋰離子電池施加短時間的電流脈沖,測量隨后靜置過程中的電壓變化,進一步解析得到自放電電阻值。該方法僅考慮靜置時每一階段起主導作用的反應,將復雜的反應機理解耦,在減少計算量的同時也縮短了測量時間。

圖1 文[3]所用鋰離子電池等效電路

具體來講,靜置初期起主導作用的是過電壓的恢復,靜置末期電池的自放電才起主導作用。可通過靜置末期的數據分析自放電的時間常數,再補償過電壓恢復期自放電導致的電壓降,求解電池等效電容,最終得到自放電電阻值。該方法可以在10~48h內得到鋰離子電池的自放電電阻,與傳統方法相比節省很多時間,但為觀察到自放電起主導作用的階段,仍需消耗大量靜置時間。

Ouyang等[4]將電池內短路的影響分為兩大類,分別是參數效應和消耗效應。其中:參數效應是指由于短路電阻的存在,導致測量的開路電壓和內阻相對真實值有一定偏差;消耗效應是指由于短路電阻的存在,電池內部存儲的能量不斷被消耗,電池SOC不斷下降,這將導致電池開路電壓和內阻的真實值相對正常值產生一定的偏差。

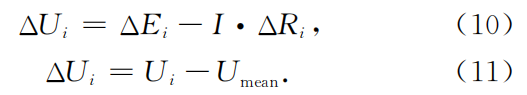

式(10)和(11)所示的電池差異模型中:Ei為電池開路電壓,Ri為電池內阻,Ui和I分別為測得的電池電壓及電流。利用遞歸最小二乘方法求得ΔEi和ΔRi的值,最后通過統計學方法識別超出閾值的異常參數,從而判斷電池是否出現內短路。在短路電阻為100Ω時,該方法最快可在4h43min內實現內短路的辨識。

以上3種動態測量方法,通過引入等效電路等手段將鋰離子電池進行簡化,并采用了創新性的實驗方法解析出自放電電阻值,在縮短測量時間方面取得了較大的進展。

總結上一篇:鋰電池自放電測量方法:靜置測量法!

綜述了靜態測量和動態測量兩類鋰離子電池自放電率的測量方法,得出的主要結論包括以下3點:

1、發生在負極/電解液和正極/電解液界面的副反應是鋰離子電池自放電的主要來源,可以通過對正極表面進行改性,在負極、電解液中加入添加劑等手段,抑制自放電的發生。

2、在電池的存儲過程中,應盡量避免處于過高或過低的SOC狀態,并且環境溫度和濕度應保持在一個相對較低的范圍內。

3、目前主流的自放電測量方法是以長時間靜置實驗為基礎的靜態測量。該類方法的最大問題是測量時間過長,造成空間和人力資源的巨大浪費。研究人員提出了一些結合等效電路模型進行參數辨識的動態測量方法,這些方法在縮短測量時間方面取得了一定的進展。通過創新性實驗設計,在動態過程中完成對自放電的解耦識別,是未來實現自放電快速測量的關鍵路徑和發展方向。

原文標題:鋰電池自放電測量方法:動態測量法!

文章出處:【微信公眾號:鋰電聯盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

-

鋰電池

+關注

關注

260文章

8415瀏覽量

176179 -

soc

+關注

關注

38文章

4387瀏覽量

222732 -

短路電阻

+關注

關注

0文章

2瀏覽量

7021

原文標題:鋰電池自放電測量方法:動態測量法!

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

DIY一款船用鋰電池的思路

鋰電池充放電老化柜:電池性能的“守護者”

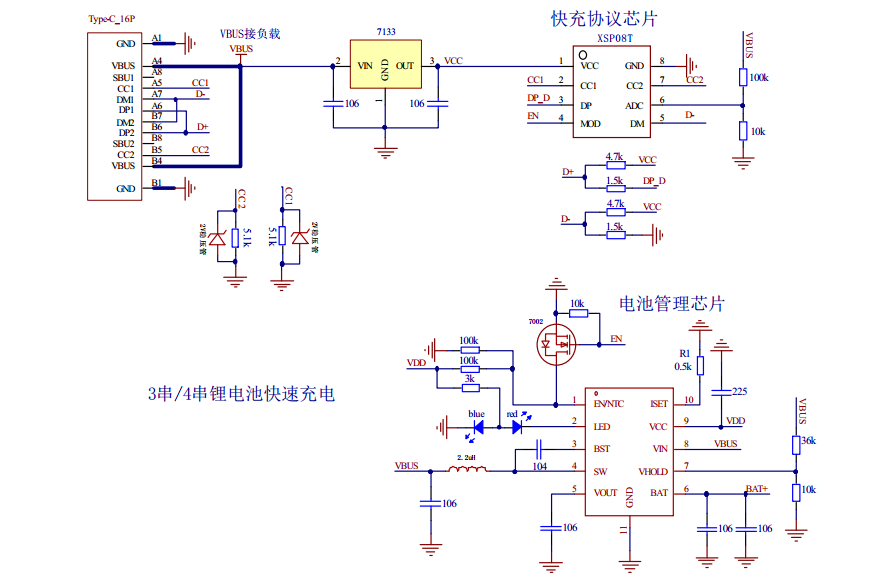

PD串聯鋰電池快充方案,應用于3~4串鋰電池快速充電

沒有鋰電池充放電老化柜,電池質量把控該何去何從?

高精度的鋰電池轉干電池電源管理方案 - RN8520

通信基站開關電源和鋰電池問題

鋰電池充電器和鉛酸電池充電器怎么區分?有和不同?

什么是鋰電池?(全面介紹)

鋰電池自放電測量方法

鋰電池自放電測量方法

評論