隨著民眾健康需求不斷提升,慢病管理已逐漸成為互聯網醫療行業的主流方向。

據《2020年中國互聯網+醫療行業研究報告》顯示,2019年在線醫療市場規模271.7億元,同比增長42.6%,并有超過80%的用戶表示對未來使用或購買互聯網+醫療產品非常感興趣。

另一組更值得關注的數據是:已有超過1/3的人認為,對小病、慢性病、病后監測以及康復這些,互聯網方式更合適。特別是此次新冠疫情,也讓更多患者體驗到了在線診療、網絡購藥、病情回訪、線上報銷等多個環節的便利。

顯然,伴隨互聯網醫療行業多年來市場教育和技術的發展,用戶看病就醫的習慣正逐漸改變。

當前,互聯網醫療產業已步入3.0階段,從最開始的在線問診模式,逐步演變成囊括在線問診、遠程治療、處方外流、送藥到家等一整套閉環,成為我國公立醫療資源的有效補充。

從中長期來看,若想提升整個行業的服務質量,互聯網醫療必須與實體醫院進行合作。各家公司要培養高等級、適應互聯網節奏的醫生,同時要探索在各環節增加用戶留存、增強就醫服務質量的差異化經營模式。

互聯網進入產業擴張階段

慢病管理推動分級診療格局 據世界衛生組織估算,全球衛生領域每年花費7.1萬億美元,其中20%—40%被浪費在性價比不高或不必要的技術手段中。在中國的現行醫療體制中,某些公立醫院為了達到盈利目標,往往在藥物、醫療器械以及輔助檢查上“做文章”。

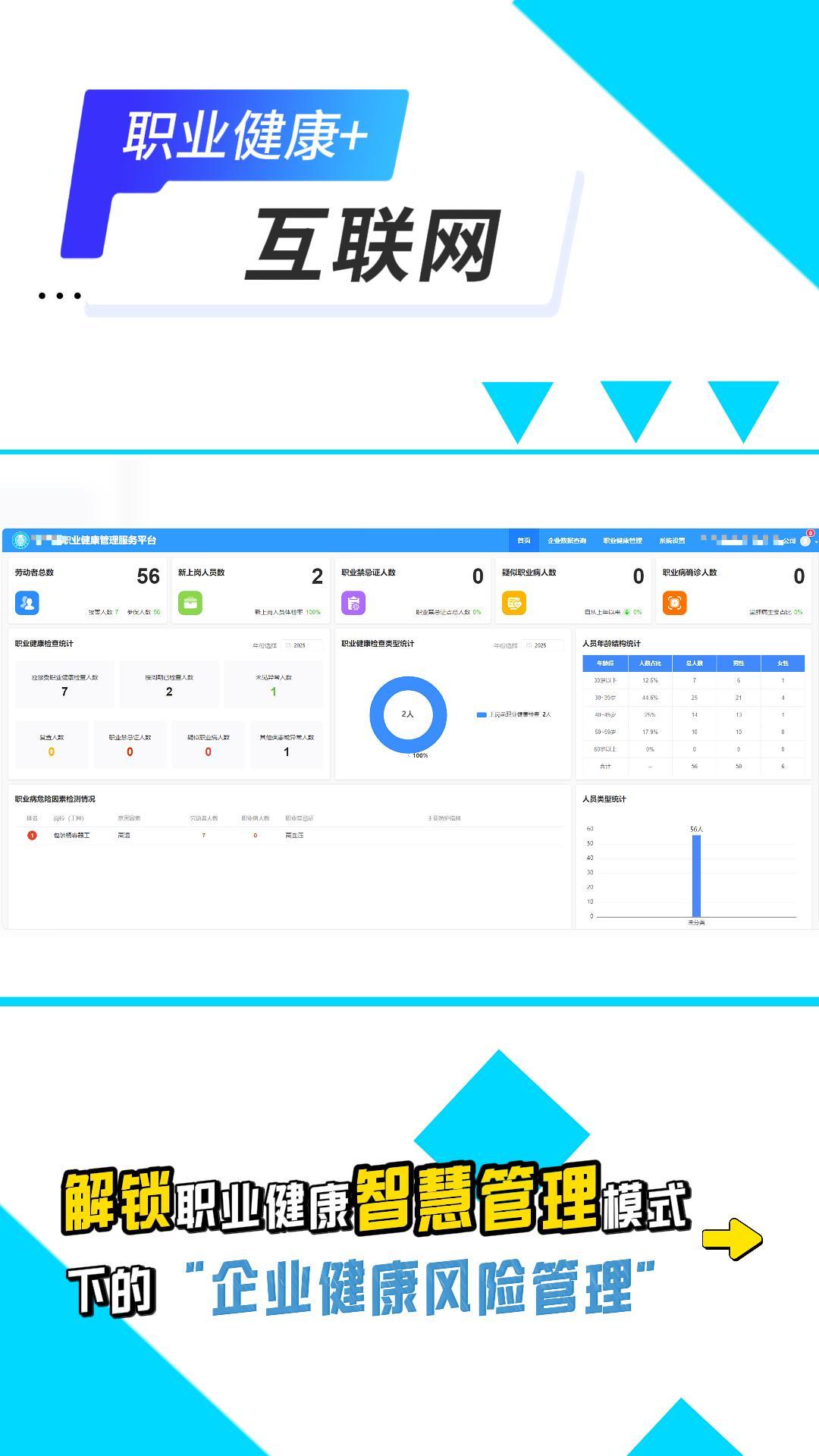

事實上,嚴打醫療腐敗是本輪醫改的重點,而分級診療正是改革關鍵。為此,互聯網+配合線下醫療機構合理調配,才能實現醫療資源的合理利用。

2018年,國務院印發《促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》明確,醫療機構要積極運用互聯網技術,開展預約診療、雙向轉診、遠程醫療等服務,推進“基層檢查、上級診斷”,推動構建有序的分級診療格局。

具體包括,各級各類醫院逐步實現電子健康檔案、電子病歷、檢驗檢查結果的共享,以及在不同層級醫療衛生機構間的授權使用。

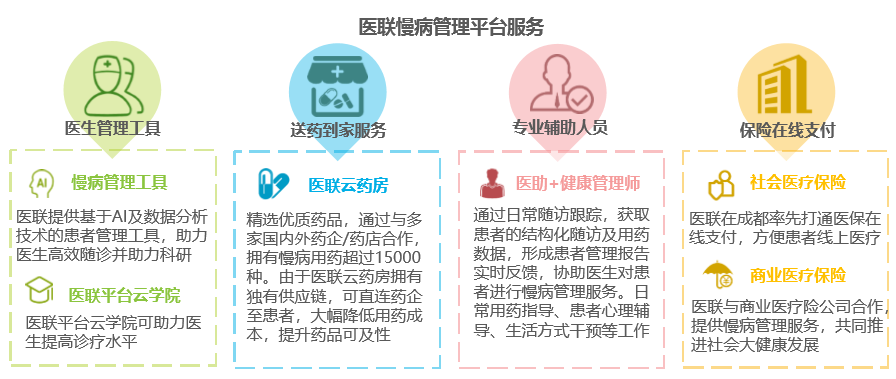

這樣的利好也讓中國互聯網健康產業從最初的流量爭奪邁進產業擴張階段。時至今日,互聯網醫療公司主要分為在線問診平臺、B2C醫藥電商平臺、慢病管理平臺等模式。發展時間線上,在線問診曾是早期各互聯網醫療公司的主營業務;經過歷年的市場洗禮,提供醫患互動、患者管理、云藥房等服務的慢病管理平臺成為迭代后的主流模式。

以國內領先的慢病管理平臺醫聯為例,該平臺通過“醫帶患”的模式,構建了強醫患關系鏈。2017年底,醫聯開始試水肝病互聯網醫院業務。經過兩年多的摸索,醫聯在肝病領域打通了從疾病篩查、醫生教育、患者管理隨訪、電子處方、DTP配送到患者支付等諸多環節。

互聯網醫療納入醫保 打造慢性管理體系的服務閉環

梳理發現,2020上半年,阿里健康、京東健康、平安好醫生等互聯網醫療公司的營收均有大幅上漲。

長期以來,互聯網醫療行業一直面臨“叫好不叫座”的窘境。隨著互聯網醫療被納入醫保,曾經的盈利難題也迎刃而解。

截止目前,北京、上海、天津、浙江、四川等地的相關政策均已落地,在這些地區,符合國家標準的互聯網醫療服務能夠獲得醫保收入。

這也讓眾多互聯網醫療公司看到了曙光。疫情期間,微醫互聯網總醫院被武漢市醫保局納入醫保支付范圍,醫聯也在成都市醫保局的指導下打通全市醫保個人賬戶支付通道。

在醫藥產業改革的大背景下,線下三甲醫院原本的物理局限被打破,在藥企營銷必須轉型的當下,互聯網醫療平臺給它們提供了新的選擇。制藥企業若想在激烈的市場競爭中勝出,就必須全程參與到醫患的互動交流之中,對醫患展開更有針對性的疾病科普教育——這正是互聯網醫療平臺深耕多年、數據累積的優勢所在。

責編AJX

-

互聯網

+關注

關注

54文章

11228瀏覽量

105486 -

智慧醫療

+關注

關注

9文章

1093瀏覽量

47106

發布評論請先 登錄

工業互聯網:定義、表現形式與深遠影響

IPv6是新質互聯網時代,AI 賦能下的網絡基石

科技技術熱潮下,慢病管理已逐漸成為互聯網醫療行業的主流方向

科技技術熱潮下,慢病管理已逐漸成為互聯網醫療行業的主流方向

評論