劉慈欣在《三體》中提到,即使北宋床弩的射程和機關槍差不多,但兩者在基本原理上的差距決定了它們之間的不同。蓋瑞·馬庫斯指出,只有建立一個全新的航道,才可能達到“可信的AI”這一目標。馬庫斯系統性地闡述了對當前AI研究界的批判,從認識科學領域中針對性地給出了11條可執行的建議。

第一,沒有銀彈——破除對“終極算法”的迷信

深度學習落入了“尋找銀彈”(銀彈在歐洲民間傳說中是吸血鬼和狼人克星,引申義為致命武器、殺手锏)的陷阱,用充滿“殘差項”和“損失函數”等術語的全新數學方法來分析世界,依然局限于“獎勵最大化”的角度,而不去思考,若想獲得對世界的“深度理解”,整個體系中還需要引入哪些東西。

神經科學告訴我們大腦是極為復雜的。真正擁有智慧和復雜性的系統,很有可能像大腦一樣充滿復雜性。任何一個提出將智慧凝練成為單一原則的理論,或是簡化成為單一“終極算法”的理論,都將誤入歧途。

第二,認知大量利用內部表征——人類的認知不是從出生后的學習才開始,而是依賴于進化留下的先天表征

從嚴格的技術意義上講,神經網絡也具有表征,比如表示輸入、輸出和隱藏單元的向量,但幾乎完全不具備更加豐富的內容。在經典人工智能中,知識完全是由這類表征的積累所組成的,而推理則是建立在此基礎之上的。如果事實本身模糊不清,得到正確的推理就會難于上青天。外顯表征的缺失,也在DeepMind的雅達利游戲系統中造成了類似的問題。DeepMind的雅達利游戲系統之所以在《打磚塊》這類游戲的場景發生稍許變化時便會崩潰,原因就在于它實際上根本不表征擋板、球和墻壁等抽象概念。

沒有這樣的表征,就不可能有認知模型。沒有豐富的認知模型,就不可能有魯棒性。你所能擁有的只是大量的數據,然后指望著新事物不會與之前的事物有太大的出入。當這個希望破滅時,整個體系便崩潰了。

在為復雜問題構建有效系統時,豐富的表征通常是必不可少的。DeepMind在開發以人類(或超人)水平下圍棋的AlphaGo系統時,就放棄了先前雅達利游戲系統所采用的“僅從像素學習”的方法,以圍棋棋盤和圍棋規則的詳細表征為起步,一直用手工的機制來尋找走棋策略的樹形圖和各種對抗手段。

第三,抽象和概括在認知中發揮著至關重要的作用

我們的認知大部分是相當抽象的。例如,“X是Y的姐妹”可用來形容許多不同的人之間的關系:瑪利亞·奧巴馬是薩沙·奧巴馬的姐妹,安妮公主是查爾斯王子的姐妹,等等。我們不僅知道哪些具體的人是姐妹,還知道姐妹的一般意義,并能把這種知識用在個體身上。比如,我們知道,如果兩個人有相同的父母,他們就是兄弟姐妹的關系。如果我們知道勞拉·英格斯·懷德是查爾斯·英格斯和卡羅琳·英格斯的女兒,還發現瑪麗·英格斯也是他們的女兒,那么我們就可以推斷,瑪麗和勞拉是姐妹,我們也可以推斷:瑪麗和勞拉很可能非常熟識,因為絕大多數人都和他們的兄弟姐妹一起生活過;兩人之間還可能有些相像,還有一些共同的基因特征;等等。

認知模型和常識的基礎表征都建立在這些抽象關系的豐富集合之上,以復雜的結構組合在一起。人類可以對任何東西進行抽象,時間(“晚上10:35”)、空間(“北極”)、特殊事件(“亞伯拉罕·林肯被暗殺”)、社會政治組織(“美國國務院”“暗網”)、特征(“美”“疲勞”)、關系(“姐妹”“棋局上擊敗”)、理論(“馬克思主義”)、理論構造(“重力”“語法”)等,并將這些東西用在句子、解釋、比較或故事敘述之中,對極其復雜的情況剝絲抽繭,得到最基礎的要素,從而令人類心智獲得對世界進行一般性推理的能力。

第四,認知系統是高度結構化的

我們可以預期,真正的人工智能很可能也是高度結構化的,在應對給定的認知挑戰時,其大部分能力也將源自在正確的時間以正確的方式對這種結構進行利用。具有諷刺意味的是,當前的趨勢與這樣的愿景幾乎完全相反。現在的機器學習界偏向于利用盡可能少的內部結構形成單一同質機制的端到端模型。

在某種程度上,這樣的系統從概念上來看更簡單,用不著為感知、預測等分別設計單獨的算法。而且,初看起來,該模型大體上效果還算理想,有一部令人印象深刻的視頻似乎也證明了這一點。那么,既然用一個龐大的網絡和正確的訓練集就能簡單易行地達到目標,為什么還要將感知、決策和預測視為其中的獨立模塊,然后費心費力地建立混合系統呢?

問題就在于,這樣的系統幾乎不具備所需的靈活性。

在關鍵的應用場景中,最優秀的AI研究人員致力于解決復雜問題時,常常會使用混合系統,我們預期,這樣的情況在未來會越來越多。AI和大腦一樣,必須要有結構,利用不同的工具來解決復雜問題的不同方面。

第五,即便是看似簡單的認知,有時也需要多種工具

大腦也利用幾種不同的模式來處理概念,利用定義,利用典型特征,或利用關鍵示例。我們經常會同時關注某個類別的特征是什么,以及為了令其滿足某種形式的標準,必須符合什么條件。

AI面臨的一個關鍵挑戰,就是在捕捉抽象事實的機制(絕大多數哺乳動物是胎生)和處理這個世界不可避免的異常情況的機制(鴨嘴獸這種哺乳動物會產卵)之間,尋求相對的平衡。通用人工智能既需要能識別圖像的深度學習機制,也需要能進行推理和概括的機制,這種機制更接近于經典人工智能的機制以及規則和抽象的世界。

要獲得適用范圍更廣的AI,我們必須將許多不同的工具組織在一起,有些是老舊的,有些是嶄新的,還有一些是我們尚未發現的。

第六,人類思想和語言是由成分組成的

在喬姆斯基看來,語言的本質,用更早期的一位語言學家威廉·馮·洪堡(Wilhelm von Humboldt)的話來說,就是“有限方法的無限使用”。借有限的大腦和有限的語言數據,我們創造出了一種語法,能讓我們說出并理解無限的句子,在許多情況下,我們可以用更小的成分構造出更大的句子,比如用單詞和短語組成上面這句話。如果我們說,“水手愛上了那個女孩”,那么我們就可以將這句話作為組成要素,用在更大的句子之中,“瑪麗亞想象水手愛上了那個女孩”,而這個更大的句子還可以作為組成要素,用在還要大的句子之中“克里斯寫了一篇關于瑪麗亞想象水手愛上了那個女孩的文章”,以這樣的方式接著類推,每一句話我們都可以輕松理解。

神經網絡先驅學者杰弗里·欣頓一直在為他提出的“思維向量”而發聲。在深度學習中,每個輸入和輸出都可以被描述為一個向量,網絡中的每個“神經元”都為相關向量貢獻一個數字。由此,許多年以來,機器學習領域的研究人員一直試圖將單詞以向量的形式進行編碼,認為任何兩個在意義上相似的單詞都應該使用相似的向量編碼。

類似的技術被谷歌所采用,并體現在了谷歌最近在機器翻譯方面取得的進展之中。那么,為什么不以這種方式來表征所有的思想呢?

因為句子和單詞不同。我們不能通過單詞在各類情況下的用法來推測其意思。例如貓的意思,至少與我們聽說過的所有“貓”的用法的平均情況有些許相似,或(從技術角度講)像是深度學習系統用于表征的矢量空間中的一堆點。但每一個句子都是不同的:John is easy to please(約翰很好哄)和John is eager to please(約翰迫不及待的想要取悅別人)并不是完全相似的,雖然兩句話中的字母乍看去并沒有多大區別。John is easy to please和John is not easy to please的意思則完全不同。在句子中多加一個單詞,就能將句子的整個意思全部改變。深度學習在沒有高度結構化句子表征的情況下工作,往往會在處理細微差別時遇到問題。

這個例子告訴我們:統計數字經常能近似地表示意義,但永遠不可能抓住真正的意思。如果不能精準地捕捉單個單詞的意義,就更不能準確地捕捉復雜的思想或描述它們的句子。

第七,對世界的魯棒理解,既需要自上向下的知識,也需要自下而上的信息

看一看這幅圖片。這是個字母,還是個數字?

很明顯,這幅圖片既可以是字母,也可以是數字,具體取決于它所在的上下文。

認知心理學家將知識分為兩類:自下而上的信息,是直接來自我們感官的信息;還有自上而下的知識,是我們對世界的先驗知識,例如,字母和數字是兩個不同的類別,單詞和數字是由來自這些類別之中的元素所組成的,等等。這種模棱兩可的B/13圖像,在不同的上下文中會呈現出不同的面貌,因為我們會嘗試著將落在視網膜上的光線與合乎邏輯的世界相結合。

找到一種方法將自下而上和自上而下兩者整合為一體,是人工智能的當務之急,卻常常被人忽視。

人類對任何一個概念的認知,都取決于概念出現的上下文和其所屬的理論框架。識別出不同的應用場景,不僅可以顯著減少所需數據,還能夠讓AI變得更加可信任。如果AI可以區分畫中的一把刀和真實場景下的刀,就可以做出不同的反應。

同時,人類會對每個事物和人的個體分別進行持續的觀察和跟蹤,以此來將不同時間點的數據進行統一的分析。這也是AI需要向人類學習的方式。

第八,概念嵌于理論之中

嵌入在理論中的概念對有效學習至關重要。假設一位學齡前兒童第一次看到鬣蜥的照片。從此之后,孩子們就能認出其他照片上的、視頻中的和現實生活中的鬣蜥,而且準確率相當高,很容易就能將鬣蜥與袋鼠甚至其他蜥蜴區分開來。同樣,孩子能夠從關于動物的一般知識中推斷出,鬣蜥會吃東西,會呼吸,它們生下來很小,會長大,繁殖,然后死去,并意識到可能有一群鬣蜥,它們看起來或多或少都有些相似,行為方式也相似。

沒有哪個事實是一座孤島。通用人工智能若想獲得成功,就需要將獲取到的事實嵌入到更加豐富的、能幫助將這些事實組織起來的高層級理論之中。

第九,因果關系是理解世界的基礎

深度學習能否成功,在嘗試之前是無法確證的,AlphaGo的設計者在設計之初也不確定能否取得如今的成績,畢竟深度學習能夠找到的規律只是相關性,而非因果性。

圍棋的棋盤形式和游戲規則構成了一個相對簡單的因果模型,只有勝負的結果和單一的時間顆粒度,影響勝負的因素只有自己如何下棋。因此,和贏棋相關的走法,就等同于導致AI更強的算法改進。

但現實中,尤其是在2B的應用場景下,AI需要在多維度和長時間尺度下,做出同時滿足多種評價標準的決策,此時相關性就不等同于因果性。

第十,我們針對逐個的人和事件進行跟進

你的另一半以前當過記者,喜歡喝白蘭地,不那么喜歡威士忌。你的女兒以前特別害怕暴風雨,喜歡吃冰激凌,沒那么喜歡吃曲奇餅。你車子的右后門被撞了個小坑,一年前你更換了車子的變速器。街角那家小商店,以前賣的東西質量特別好,后來轉手給新老板之后,東西的質量就一天不如一天。我們對世界的體驗,是由許多持續存在、不斷變化的個體組成的,而我們的許多知識,也是圍繞著這些個體事物而建立起來的。不僅包括汽車、人物和商店,還包括特定的實體,及其特定的歷史和特征。

奇怪的是,這并非深度學習與生俱來的觀點。深度學習以類別為重點,而不以個體為重點。通常情況下,深度學習善于歸納和概括:孩子都喜歡吃甜食,不那么喜歡吃蔬菜,汽車有四個輪子。這些事實,是深度學習系統善于發現和總結的,而對關于你的女兒和你的車子的特定事實,則沒什么感覺。

第十一,復雜的認知生物體并非白板一塊

人工智能要獲得真正的進步,首先要搞清楚應該內置何種知識和表征,并以此為起點來啟動其他的能力。

我們整個行業,都需要學習如何利用對實體對象的核心理解來進一步了解世界,在此基礎之上構建起系統,而不是單純憑借像素和行為之間的相關性來學習一切,以此為系統的核心。我們所謂的“常識”,大部分是后天習得的,比如錢包是用來裝錢的、奶酪可以打成碎屑,但幾乎所有這些常識,都始于對時間、空間和因果關系的確定感知。所有這一切的基礎,可能就是表征抽象、組合性,以及持續存在一段時間(可以是幾分鐘,也可以是數十年)的對象和人等個體實體的屬性的內在機制。如果機器想要學習尚無法掌握的東西,那么從一開始就需要擁有這樣的基礎。

-

算法

+關注

關注

23文章

4709瀏覽量

95339 -

AI

+關注

關注

88文章

35093瀏覽量

279494

發布評論請先 登錄

只需在COLLABORATION 3Dfindit中篩選過濾所需的零部件即可

創建OpenVINO? Python腳本,運行可執行文件時遇到的報錯怎么解決?

labview打包可執行文件后安裝出錯

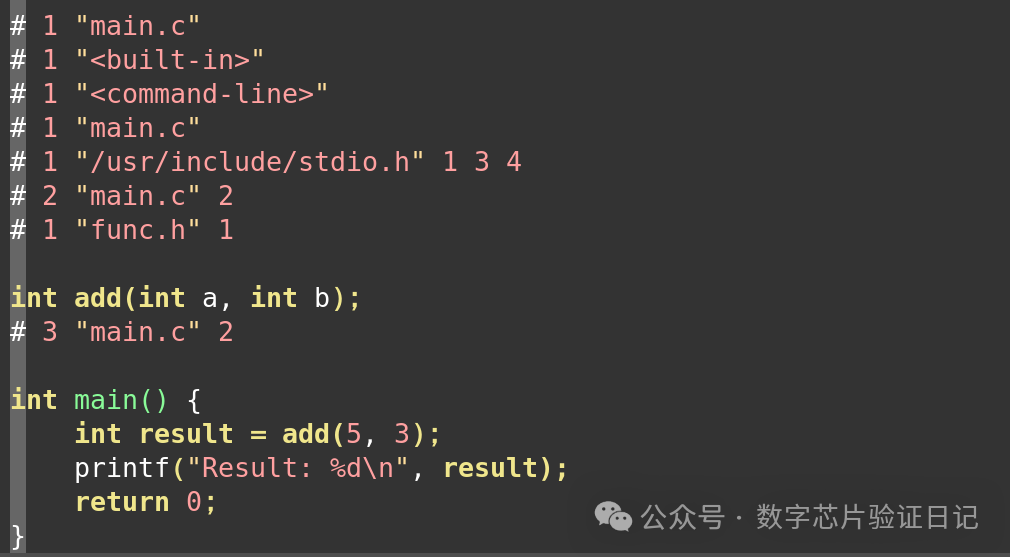

C語言生成可執行二進制文件的具體過程

針對 BGA 封裝的 PCB Layout 關鍵建議

從認識科學領域中針對性地給出了11條可執行的建議

從認識科學領域中針對性地給出了11條可執行的建議

評論