中國1個月內火箭2度發射失敗,有軍事專家分析,中國火箭發展依賴美國芯片,可能直接受到美國政府在中美貿易戰后強化管制芯片出口的沖擊。但美國芯片真的對火箭發射成功率有這么大影響嗎?專家認為,在火箭軌道計算計算機和姿態控制系統中,確實需要大量處理器和傳感器,但從本次失利看,前兩級分離成功,第三級失敗,材料、燃料和發動機的原因更大。中國官方媒體央視網報告了火箭升空失敗事故……

新華社在4月9日報道,當日19時46分,中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭發射印尼PALAPA-N1衛星,初期一級、二級飛行正常,但三級階段出現故障,火箭及衛星殘骸已墜落,官方全面展開故障調查及相關工作。

據《德國之聲》消息,美國海外屬地關島國土安全及民防部門(GHSOCD)當天新聞稿指出,他們正在和馬里亞納斯區域融合中心(MRFC)監控該地區的所有事件,“包括今晚馬里亞納斯上空一個燃燒物體劃過天際的視訊,相關影片正廣為流傳”、“他們和聯邦合作伙伴一致認為,該物體很可能與中國計劃的衛星發射測試有關”。

新華社在3月份報導過中國另一火箭發射失敗的新聞:3月16日21時34分,中國在文昌航天發射場組織實施長征七號改中型運載火箭首次飛行任務,火箭飛行出現異常,發射任務失利。

據臺媒報道稱,中國火箭1個月內2次發射失敗,主要原因或是缺少美國芯片。

該報道還引用一位中國臺灣軍事專家的說法稱,中國火箭發展依賴美國芯片,但中美貿易戰后美國政府加強管制芯片出口,使中國的航天事業受到沖擊。

《德國之聲》指出,相較新一代的長征七號,長征三號乙技術較為成熟、最新卻發射失敗,更受關注。在此之前,作為中國用于商業衛星發射的主力火箭,長征三號乙在其截止目前的67次發射中,僅有3次失利記錄,分別為1996年首次發射、2009年發射印尼帕拉帕D通訊衛星、2017年發射中星9A廣播電視直播衛星。

據公開資料,在2017年6月發射失敗后,長征三號乙之后連續30次都順利完成任務,是北斗三號的御用火箭。

芯片對火箭發射成功率有這么大作用嗎?

這可以從芯片工業和航天工業的起步說起。

廣義地說,從1946年第一臺電子計算機問世,或者從1947年晶體管問世開始算起,芯片工業就起步了。這些電子器件構成了蘇聯和美國早期載人航天飛船上控制電路,當時很多軌道校正需要計算,不過算力要求不高。

現在的火箭或航天飛船加了很多狀態檢測傳感器,再加上抗震抗輻射的冗余設計,芯片用量大大翻倍。

有業內專家分析,雖然火箭上的計算機和姿態控制系統,需要大量的處理器和傳感器芯片,但并沒有到“沒有美國芯片,全球火箭都飛不了”的地步。因為其實相對于一些消費級、工業級的芯片,航天器上的處理器對可靠性的要求遠大于高性能,主要集中在物理性能上。

比如上個世紀1961年開始的阿波羅計劃,那個時候集成電路剛剛發明兩三年,也還沒發明磁盤,用的都是電磁線圈存儲數據,整臺計算機室重達幾百公斤的大怪物,把它裝進飛船對當時的科學家和工程師是極大的挑戰。雖然那時的集成電路里面才一兩個晶體管而已,但個頭很大。即使為了減輕重量(最后只有32公斤),這個導航計算機還是用了30000個零件,花了2000人年的手工裝配起來。

導航計算機設計極其緊湊和模塊化

當年阿波羅制導計算機的運行速度為0.43MHz,算力還不如現在一個袖珍計算器;隨機存取存儲器(RAM),阿波羅11號的導航計算機只有2~4KB內存;存儲空間,阿波羅計算機僅有72KB……這樣的條件下,阿波羅計算機在機器代碼級進行了精心編程,一樣把火箭送上了天。

當時的計算機核心沒有單片處理器,而是一個布滿簡單芯片的板子,其處理頻率表面上看只有可憐的80000次/秒。而在沒有磁盤的年代,存儲基本信息要靠編織女工們手工編的線纜矩陣——“磁芯”用于表示0與1。

繩子磁芯Memory模塊打開圖

航天工業促進半導體工業

即便如此,當年阿波羅的制導計算機那也是最牛配置,體積小,功耗低,計算力強,這樣的性能,只能用美國研究實驗室剛搞出來的新物件:集成電路和芯片才能搞定。據說當年(1963-1969年間),阿波羅計劃75臺設備消耗了全世界所有集成電路的一半。登月工程也從另一個方面極大促進了半導體業的發展,今天全世界人們的電子化生活,都和這個項目有很大關系。

后來70年代,為什么不用已經很成熟的英特爾或者摩托羅拉處理器?因為消費級電子和航天級的可靠性差了不是一點點,沒有任何一種消費類電子產品能夠經受起航天器發射、載入時的震顫與沖擊,在外層空間還要經受嚴重的太空輻射,這些航天級部件必須經過專門設計和加工,就算是馬斯克的SpaceX也不可能直接貼個英特爾的處理器就想飛。

現在的航天工業則進入了可編程邏輯門陣列(FPGA)集成電路時代,這也是為什么4月初美國出臺新規中,收緊民用FPGA出口渠道的原因。美國對中國的軍民一體化的國家發展戰略十分敏感,這個這略的目的是推動技術發展的同時也把中國的軍力提升起來。美國認為,無法判斷FPGA賣給中國后,會不會用于民用外的其他目的,比如軍事、航天。

這次由于火箭是在三級分離時爆炸,因此相對于芯片,材料、燃料和YF-75發動機導致爆炸的原因更大。如果有一個發動機二次點火沒點著,就會導致提前關機,出現視頻中的姿態失穩現象;燃料方面,中國也正在升級換代,由煤油向液氫轉換,上個月的長征七號改就是一個例子。航天是一個系統工程,除了核心人員,誰都不能確定到底火箭是為什么發射失敗的,況且在2019年中美貿易戰發生之前,這顆火箭早就造好了,當時也不存在禁運問題。

關于長征三號乙

長征三號乙運載火箭(中文名稱:長征三號乙火箭)也叫CZ-3B和LM-3B,為中國自主研發的軌道運載火箭,于1996年在四川西昌衛星發射中心2、3號發射平臺首次發射。長征三號乙火箭是長征三號火箭家族中繼最重級長征五號系列的第二個重量級大型三級液體捆綁火箭,主要用于發射地球同步轉移軌道通信衛星。

為提高火箭的GTO運載能力參數并提升更重的軌道通信衛星,2007年,長征推出了長征三號乙(E或G2)加強版。2008年首次發射成功的長征三號乙火箭成為長征三號丙運載火箭的基礎。

截止至2020年3月,長征三號乙火箭及其改進版已完成了了63次成功發射,以及一次完全失敗,兩次部分失敗,發射成功率達95.5%。長征三號的研制始于1986年,用以滿足國際GEO通訊衛星市場需求。1996年2月14日凌晨,載有國際通訊衛星708的長征三號乙火箭首次升空,在升空2秒時由于慣性基準故障飛行姿態出現異常,火箭觸地爆炸并摧毀了附近的一個城鎮。據統計,約有60多人在此次事故中傷亡。報告工作人員后來排除了大量死傷人員,因為墜機地點在此之前有證據顯示曾安排人員撤離。

1997-2008年內,長征三號乙火箭及其加強版執行了10次成功發射。

1997年,由于長三乙噴射精準差,亞太2號通訊衛星被迫用機載推進器才得以進入正確的軌道。2009年,由于長三乙三級發動機推力偏低,火箭部分發射失敗,致使帕拉帕-D衛星入軌遠地點低于預定值,雖然如此,衛星成功進行近地點變軌后,仍然運行正常。

自2017年6月19日至2020年1月,長三乙及其改型共連續成功發射26次,至今仍在積極投入使用。

2013年12月,長征3乙運載火箭成功將中國第一個月球著陸器兼巡視探測器,嫦娥3號,運至月球轉移軌道。

火箭發射成功率:歐美俄pk中國

縱觀近幾年,歐美俄等幾個航天大國或地區,也頻頻出現發射失利的情況。歐洲的阿里亞娜火箭發射107次,成功率93%。美國的德爾塔運載火箭發射251次,成功率為94.4%。自1975年首次發射至2016年,俄羅斯聯盟系列火箭已經發射了800來次,成功率高達97%。

截止2016年,中國長征系列運載火箭共有235次發射,平均每年十余次,其中完全失敗3次,部分失敗1次,成功率高達98%,在世界范圍內屬于領先水平。

2018年,中國發射了39枚火箭穩居第一,美國29次列第二,俄羅斯20次第三。

2019年,中國發射了34枚火箭仍居第一,不過出現了2次失敗,美國27枚0失敗排在第二,俄羅斯25枚0失敗排第三。

(截圖自維基百科)

本次長征七號、長征三號乙火箭任務的接連發射失利,雖然不像外媒鼓吹的“都是因為沒用美國芯片”,但也給我國的航天人提了個醒:有了失敗,應該振作精神,分析原因,采取切實可行的措施,繼續再戰,相信我國在未來探索發展的道路上不斷突破,取得更大的進步!

-

芯片

+關注

關注

459文章

52115瀏覽量

435570 -

火箭

+關注

關注

0文章

389瀏覽量

29150

原文標題:外媒:中國1個月內兩次火箭發射失敗,因缺少美國芯片

文章出處:【微信號:Power-union,微信公眾號:電源聯盟】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

商業航天吹響掘金號角!2025商業航天大會暨展覽會部分展商和熱點話題搶先看!

高華科技助力長三乙火箭成功發射通信技術試驗衛星十二號

龍芯天基云系統隨天舟八號貨運飛船發射成功

中國成功發射海洋鹽度探測衛星

發射中心又見大紅屏 神十九發射任務圓滿成功

一箭18星 長征六號改運載火箭立新功 千帆極軌02組衛星成功發射

單片集成功率放大器件的工作原理是什么

單片集成功率放大器件的功率通常在多少

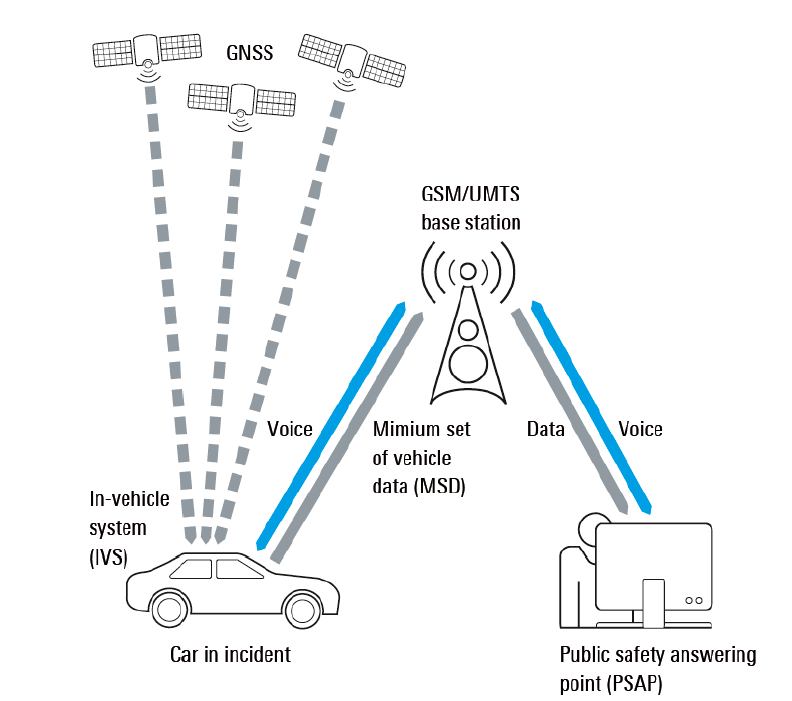

如何提高eCall碰撞測試成功率

高華科技助力長七A火箭成功發射中星3A衛星

芯片對火箭發射成功率有這么大作用嗎?

芯片對火箭發射成功率有這么大作用嗎?

評論