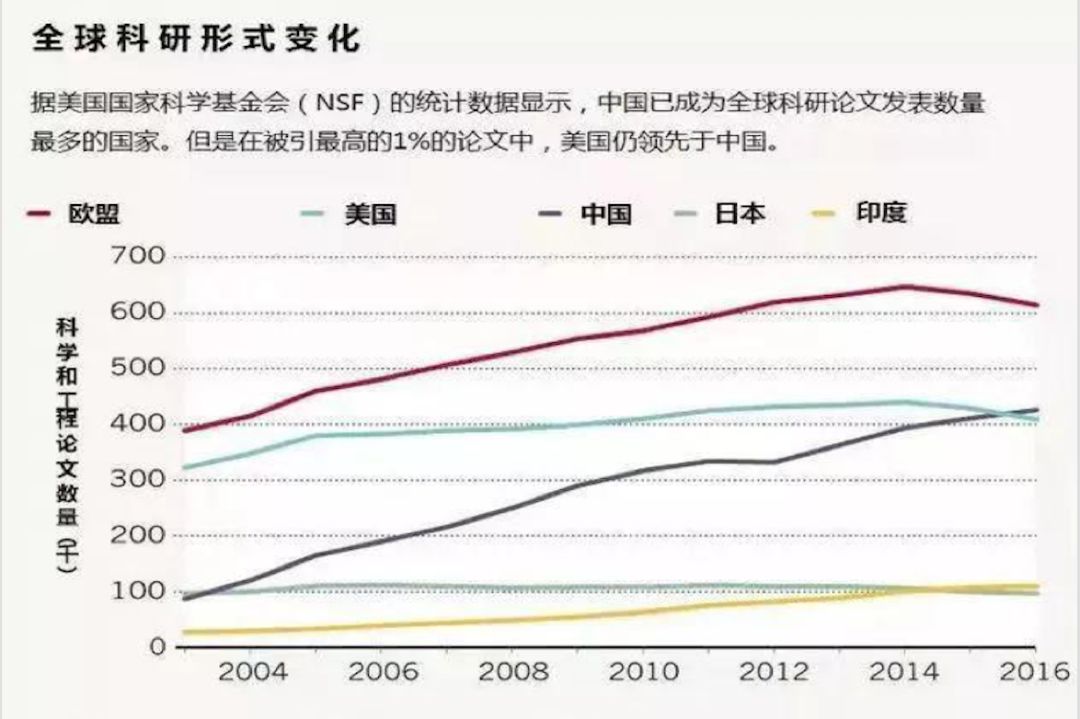

從論文發表數量來看,我國已經躍居世界第二、僅次于歐盟。但我們在原創性上還存在比較大的差距,而提高原創力,給科研人員論文減負很重要。

從論文發表數量來看,我國已經躍居世界第二、僅次于歐盟(如圖)。并且,在國際頂尖期刊上發表論文數也已經居世界第四位。

圖1:中國論文數量與其他國家比較 [1]

這說明我國在科研整體實力上有了明顯的提升,主要原因是目前在科研一線的中青年老師,在科研能力、論文寫作能力、指導學生的能力等多方面都有了質的飛躍。而且,搜索國際前沿論文的途徑也較以往有了非常大的便捷。另外,在計算機領域,由于代碼共享方式的盛行,也讓學科間、學校間在切入研究方向上差異變小、事半功倍。這使得我國的科研隊伍能在快速地了解國內外動向的同時,也能迅速實現復制、比較和改進。

但我們在原創性這塊還存在比較大的差距,創新力仍有待改善。以人工智能領域為例,近年來主流技術以深度學習為主。盡管在論文發表總量上,我國毫不輸于其它國家。但是,在深度學習必需的硬件環境上,我們仍嚴重依賴于目前還無法國產化的GPU顯卡;在軟件平臺上,依賴于PyTorch、Tensorflow等國外軟件;在深度學習的核心算法上,國內提出的關鍵算法相對較少,多是在國外團隊設計的相關算法上的小修小改。

拋開學科、領域的差異,“原創能力弱”的原因很多。基礎教育中過分重視分數、填鴨式教育強度過大,導致學生對科研的熱情被提前燃盡,后繼乏力是一個原因。這需要花時間找到更合理又不失公平的基礎教育 “減負” 平衡點才行,需要“長治”。

國內對科研考核評估的指標制定也是重要原因之一。從總體來看,近年來國內對碩士、博士研究生畢業、教師職稱晉升在論文上的指標要求相對十年前是高了不少。這也很正常,畢竟我們科研水平整體提長了,十五年前在國內權威期刊發篇論文就能評上教授,現在在SCI一區期刊上發個三五篇在復旦大學這樣的學校晉升的機會也不見得大。

但是,這種考核制度是否有利于原創性高的研究呢?

限時考核不利產出原創性成果

對于研究生來說,這種考核從某種意義來看,是限時的,即必須在學業完成前獲得達標的論文數量才行。不僅如此,多數學校在研究生評獎學金時,會按論文的檔次和數量來評分;老師在晉升職稱時,也是如此;各種人才的評選、獎項的評選都看。因此,研究生可能在入學后,就會有個小算盤計算如何能盡早完成這個限時指標。結果,就會優先選擇那些不需要花太多時間、不用太依賴于扎實的基礎理論、容易快速出成果的研究方向。雖然這并沒什么不好,因為現在很多企業是看研究生的論文數量來定年薪的。

但如果博士生的人生目標想以科學研究為主,希望形成原創性高的科研成果,那么就應該在博士期間多花時間打好理論基礎、完善論文寫作水平、選題時謹慎考慮好可持續性。

理論基礎可以保證在未來研究方向產生大的變化時,不容易被拋棄,也是形成原創性成果的必要條件之一;論文寫作水平可以提升其指導學生的能力;而謹慎選題需要一定時間的探索,持續性則應該能保證其在畢業后三至五年內,在其研究方向上產生有影響力的工作,并能得到學術圈同行的廣泛認可。

這三項都需要花時間,并非短時就能見效。但一旦以限時指標來考核,三者都很可能被舍棄。結果,在這種環境下,原創性高的成果就很容易被扼殺在搖籃里了。

不鼓勵原創的論文發表和評審機制

那么,追求發表高檔次論文就不利于原創性成果嗎?當然不是,它是重要途徑之一。但從當前國內外研究的發展趨勢來看,這一途徑正在變窄,影響力也在逐漸減弱。

再以人工智能及相關領域為例,計算機視覺頂級會議CVPR2018(IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)接收論文數量超過1500篇,而人工智能頂級會議AAAI(American Association of Artificial Intelligence) 2019接收論文數量超過1000篇。據報道,現階段每20分鐘就產出一篇機器學習方向的論文。

試想下,如果想了解這些會議的全貌,單純讀個論文目錄都可能得花大半天時間,哪還有多少讀者真心愿意再仔細去讀論文呢?后果就是,這些會議中的很大一部分會議除了作者本人讀過外,有可能就3個評審仔細讀過了。這導致原創性的研究成果變得不太那么容易被傳播,并形成影響力。

另外,發表任何一篇論文都是需要時間的。論文中的方法提出和改進、實驗和比較、寫作和邏輯,再加上評審評閱論文時主觀性帶來的偶然性,就有可能導致好的論文容易被拒。尤其在現今相對規范的科研環境下,原創性高的研究事實上更容易被拒絕而非接受。

還是以人工智能領域為例,如果一項原創性非常高的工作投某個相關領域的會議,評審通常會希望至少看到兩個要點:

1)完整的綜述。

但如果這項工作本身是個新的切入點,很可能做個完整的綜述就比較困難。這極容易讓評審抓住辮子,說其對相關領域近三年工作不了解而拒稿。

2)全面的實驗比較。

這一點對于原創性的工作也是同樣痛苦。因為作者可能是從某種實際應用中,根據發現的新問題提出的方案,但不一定能在現有的研究方法中找到對應的已有成果來進行比較。此時,評審會很自然地以沒有看到充分比較,缺乏可信度而拒稿。

相比較而言,反而那些原創性低、可能只是一兩個小改進,但實驗充分且綜述完整、論文寫作規范的研究,更容易引起評審的好感而被接收。所以,當前的論文發表和評審模式從某種意義上來說,是不利于原創性成果的發表的。

應重視新的傳播模式

我們不妨審視下國內外近四十年科研走過的道路。

早些年,互聯網沒流行時,國內外均是通過紙質期刊來了解研究動向,而國內能購買期刊的學校非常之少,這個階段我國處于資料缺乏階段,也不太清楚國際前沿的狀態。而國外通過會議進行的交流則比國內相對便利不少。絕大多數國內科研工作者處在無從下手的時期。

隨著互聯網的出現,學術論文的購買,國內的實力開始緩步前進。過了二十世紀,進入二十一世紀了,隨著海外人才的引進、中青年老師的水平的逐年提高,國內在論文發表方面已經完全摸清了門道。比如模式識別領域曾經極難發表論文的IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,現在國內學者一年發七八篇也并不罕見了。

然而,這種 “摸清” 并沒有對原創性工作產生太明顯的改善,更多的是數量的快速提升。這也是國內現在在提倡清理 “四唯” 的原因之一。

要改變這一局面,我想可以考慮以下四點:

1)不宜采用或降低限時考核論文的標準。

因為它壓縮了科研工作者能形成原創性成果所需的時間。比如博士生畢業指標上,是否可以像中科院數學所一樣,只考查學生的畢業論文呢?其它論文發表情況僅作為參考、而非必要條件呢?當然論文的減負,只對學生減負是不可行的。因為這個壓力會向后送,到導師、到學院、學校。所以,需要全方面的減負才有可能。

2)不宜限定發表論文的檔次,鼓勵科研工作者多利用網絡媒體來傳播成果,形成影響力。

我們得看到,紙質媒體正在快速地讓位于網絡媒體已是不爭的事實,最近不少紙質媒體雜志的關停和自媒體的興起便是佐證。國內在互聯網、手機支付方面也全面超過了美國。在網絡如此發達的前提下,再強調SCI、ESI這類靠 “統計” 數量的傳統指標來衡量論文水平和影響力并非完全與時俱進,也不那么“前沿”。

更何況這些指標能涵蓋的范圍本來就有限,對網絡的傳播更是絲毫未曾考慮。同時,對于科研工作者來說,傳統的期刊發表方式是否仍有必要成為唯一途徑也值得商榷。在公開的、有知名度的網絡文獻數據庫或科學網上發表成果,是否可以算數或提倡?如果算,我們怎么評估它的影響力和原創性?

3)以國內現在在國際上的論文發表情況來看,我們似乎可以不再過多依賴于某些不利于國人的科研尤其是原創性科研的評價標準。

不妨另起爐灶,自建一套更符合現今時代的科研評估體系,以保證有更多原創性的成果的產生。

4)規范國內期刊和在線文獻數據庫或科學網的論文評審流程,比如公開評審意見、在評價時對國內部分期刊給予更高的權值,并在各級學校進行適當的投稿鼓勵和支持。

另外,既然我國的論文發表數量排名這么高,那至少也說明國內高水平評審人員的數量也不低。只要讓他們能對中文論文的評審像國際標準看齊,論文的質量也會上升。這樣,會有助于那些原創能力強、但英語寫作能力偏弱的國內科研人員有更多的 “發聲” 機會,也有助于提升國內科研論文相關的刊物和網絡媒體的總體水平。

5)如果擔心水軍影響公信力,我相信現有的技術手段是完全可以解決這一問題的,比如某歌星的打榜不也被itune發現而從榜單消失了嗎?在科研方面,我們不妨把水軍的打榜和過度評價視為一種學術不端,以此來提升網絡評價的質量。

總之,如果希望提高國內的原創力水平,論文減負首當其沖!假以時日,原創性的成果就會越來越多。

-

人工智能

+關注

關注

1806文章

48987瀏覽量

249143 -

論文

+關注

關注

1文章

103瀏覽量

15207

原文標題:提高國內研究原創力,論文減負首當其沖

文章出處:【微信號:AI_era,微信公眾號:新智元】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

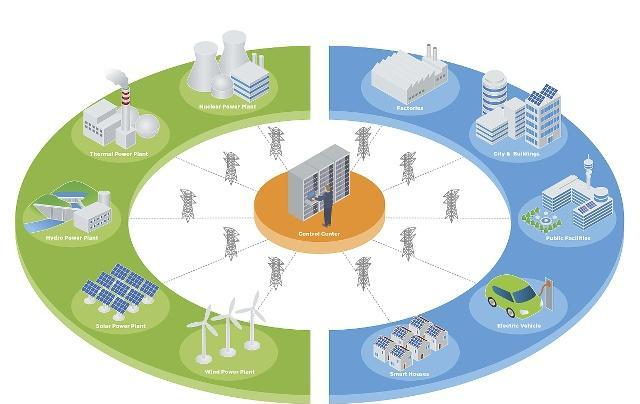

企業主必看!微電網能源浪費、管理混亂?安科瑞微電網系統一招降本增效!

企業微電網管理一團亂麻?安科瑞Acrel2000MG微電網能量管理系統教你精準控能降本

知芯傳感為何會盯上MEMS結構光模組賽道

大沖能源榮獲2024年度經濟貢獻企業新銳獎

美報告:中國芯片研究論文全球領先

振弦式土壓力計的測量精度與哪些因素有關?

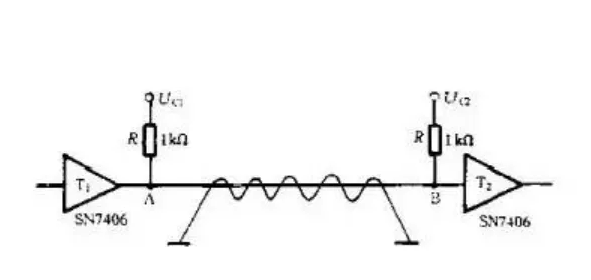

關于電磁兼容整改中的兩大頑疾:輻射與靜電

施耐德電氣助力智算中心實現效率提升

NXP FRDM-MCXA153 RT-Thread實踐指南之UART介紹

如何抑制或削弱反射波干擾

《黑神話:悟空》點燃中國商用液晶顯示設備市場OBOO鷗柏首當其沖

更優秀的快熱恒溫電烙鐵,看看阿爾達如何匠心打造

重磅介紹 I 千視 4K NDI 輕量化豎屏演播室解決方案

提高國內研究原創力,論文減負首當其沖

提高國內研究原創力,論文減負首當其沖

評論