在智能制造、生物醫學、航空航天等尖端領域,對空間利用率和測量精度的極致追求正推動傳感器技術向微型化、集成化方向突破。超小型位移傳感器作為這一趨勢的代表,憑借其毫米級甚至更小的體積、微米級乃至納米級的測量精度,正在重新定義精密測量的邊界。

一、技術突破:小體積蘊含大能量

超小型位移傳感器的核心在于將傳統傳感器的功能模塊高度集成。通過微機電系統(MEMS)技術或納米材料工藝,傳感器將光學、電容、電感等檢測元件與信號處理電路集成在硅基芯片或柔性基底上,體積可縮小至傳統傳感器的百分之一。例如,基于MEMS的電容式位移傳感器,其敏感元件直徑僅0.5毫米,卻能在0-1毫米量程內實現50納米分辨率;而光纖光柵型傳感器則通過在光纖內刻寫微米級光柵,利用光波長變化檢測位移,長度可控制在數毫米級別。這種微型化不僅節省空間,更使傳感器能夠嵌入醫療器械、機器人關節甚至細胞操作工具等狹小環境。

二、性能優勢:精準與穩定的雙重保障

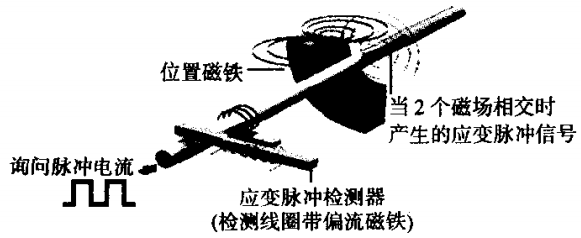

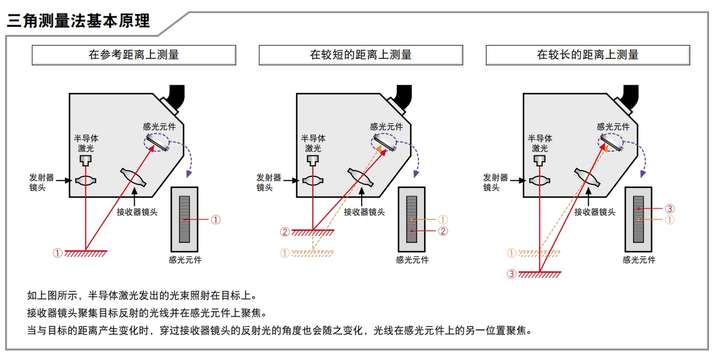

盡管體積大幅縮小,超小型位移傳感器的性能卻毫不妥協。一方面,其采用非接觸式檢測原理(如激光干涉、渦流效應)或高彈性合金彈簧結構,有效避免了機械磨損,壽命可達數億次循環;另一方面,通過溫度補償算法和抗干擾設計,傳感器能在-40℃至150℃的極端環境下保持0.1%FS(滿量程)以內的測量誤差。例如,在半導體制造中,超小型激光位移傳感器可實時監測晶圓切割刀片的微米級振動,確保切割精度;在醫療內窺鏡中,集成于鏡頭的微型電容傳感器能感知組織表面的納米級形變,輔助醫生進行早期腫瘤診斷。

三、應用拓展:從微觀世界到宏觀系統

超小型位移傳感器的應用場景正不斷突破想象邊界。在消費電子領域,它們被嵌入智能手機攝像頭模組,實現自動對焦時的微米級位移控制;在新能源汽車中,微型電感傳感器可監測電池極片的厚度變化,預防熱失控風險;而在科研前沿,基于石墨烯的壓阻式傳感器已能探測單個原子級別的表面起伏,為量子計算研究提供關鍵數據。更值得關注的是,隨著柔性電子技術的發展,可彎曲、可拉伸的超小型位移傳感器正逐步應用于電子皮膚、智能穿戴設備等領域,開啟人機交互的新維度。

從工業生產線到人體內部,從微觀粒子探測到宏觀結構監測,超小型位移傳感器正以“隱形冠軍”的姿態,推動著精密測量技術向更高效、更智能的方向演進。隨著材料科學與制造工藝的持續創新,未來這類傳感器有望進一步突破體積與性能的極限,成為萬物互聯時代感知世界的“神經末梢”。

-

傳感器

+關注

關注

2567文章

53080瀏覽量

768328 -

位移傳感器

+關注

關注

5文章

1184瀏覽量

35294 -

精密測量

+關注

關注

0文章

100瀏覽量

13839

發布評論請先 登錄

微型位移傳感器:精密制造與科研創新的“隱形引擎”

位移傳感器與位移測量技術的關系

如何校準位移傳感器

位移傳感器測量范圍和分辨率比較

行業知識 | CMOS激光位移傳感器如何實現高精度測量?

超小型位移傳感器:精密測量領域的微型革命者

超小型位移傳感器:精密測量領域的微型革命者

評論