[首發于智駕最前沿微信公眾號]在自動駕駛系統中,高精度地圖(HDMap)不僅僅是一份普通的路網圖,而是承載著車道線、路緣石、交通標志、紅綠燈、坡度坡向等豐富的結構化信息,能夠為車輛的定位與決策提供厘米級的精確參考。那么一份能夠滿足自動駕駛需求的高精度地圖到底是如何生成的?其背后又依賴了哪些關鍵技術?

想要生成一張合格的高精度地圖,需要“眼睛”先看懂路,這個“眼睛”來自于多傳感器的數據采集平臺。常見的做法是借助搭載激光雷達(LiDAR)、高清攝像頭、GNSS/RTK定位系統、慣性測量單元(IMU)等設備的移動測量車(Mobile Mapping Vehicle)在目標路段進行反復巡航。LiDAR掃描能夠生成高密度的三維點云,用于精確刻畫周圍環境的空間結構;高清攝像頭則捕捉彩色影像,為后續的語義識別提供豐富的視覺信息;GNSS/RTK定位配合IMU提供實時的六自由度位姿(位置與姿態),確保每一幀傳感器數據都能精確打上地理坐標標簽。

數據采集完成后,首先需要做的是數據預處理與高精度對齊。由于車輛在行駛過程中,GNSS信號偶有遮擋,LiDAR也可能因反射面產生噪聲,必須借助多傳感器融合算法進行數據清洗和補償。以慣性導航系統(INS)為例,通過卡爾曼濾波將IMU的高頻運動信息與RTK的絕對位置進行融合,平滑修正定位漂移;而對LiDAR點云,可采用體素濾波(voxelgrid)簡化點云,去除離群點,再利用迭代最近點(ICP)算法在相鄰幀之間進行粗對齊與細對齊,從而得到一條連續、無縫、誤差可控的點云走廊。

清洗并對齊后的地面級點云和影像,并不能夠構成一張可用的高精度地圖,還需要通過“地圖拼接”技術,將分段采集的不同路段數據在同一坐標系下拼接融合。這一步關鍵技術則是全局優化(GlobalRegistration),通常會使用因子圖(FactorGraph)或圖優化(GraphSLAM)框架,將每一條采集軌跡視為圖中的節點,軌跡間的重疊區域提供約束,通過最小化整體誤差來獲得全局一致的位姿估計,最終拼接出整網格的點云模型。

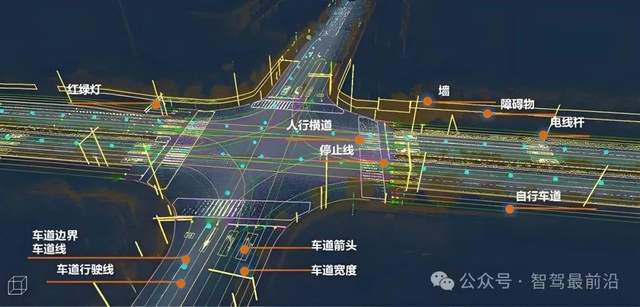

完成幾何拼接后,接下來要做的就是對點云和影像進行語義標注。其語義信息包括車道線、路沿石、減速帶、交通標志文字與圖案、紅綠燈燈組位置等等。這通常借助深度學習模型來實現,例如基于卷積神經網絡(CNN)的圖像分割(如U-Net、DeepLab)從攝像頭影像中提取語義標簽,同時結合LiDAR點云的幾何特征做多模態融合,生成點云級的語義標注。為了進一步提高準確率,還需要引入幾何約束,例如車道線在點云中呈現為近乎平滑的線狀集群,可用RANSAC等方法提取并擬合。

在完成多源數據的幾何與語義處理之后,真正的“地圖構建”才算正式啟幕。高精度地圖一般由兩層結構組成,即底層的幾何層(GeometryLayer)和上層的語義拓撲層(Semantic/TopologyLayer)。幾何層主要存儲三維點云或網格模型,表示真實世界的地形地貌;語義層則用向量化的方式記錄車道中心線、車道邊界、路口轉向幾何、交通設施以及它們之間的連通關系。這里會應用到地理信息系統(GIS)的空間數據庫,如PostGIS、Cesium3DTiles等技術,將三維模型與屬性數據高效存儲,并支持后續的快速檢索與渲染。

地圖構建完成后,還需針對自動駕駛車輛的在線定位與路徑規劃做適配優化。為提高定位精度與實時性,通常會對地圖數據進行切片(Tiling)、壓縮與索引,形成地圖服務器可發布的地圖包(Map Pack)。這些地圖包在車輛端加載后,可以與車輛的實時感知數據進行匹配(Localization)。常見的定位算法有基于NDT(Normal Distributions Transform)的點云匹配,也有基于多傳感器融合的粒子濾波(Particle Filter)等,目標都是將車輛的實時點云與高精度地圖對齊,實現厘米級定位。

高精度地圖生成后,還不能宣布項目大功告成。道路環境瞬息萬變,道路施工、交通標志更新、夜間停靠車輛等都會導致高精度地圖信息失效。因此,高精度地圖的動態維護同樣至關重要。一般會通過定期或按事件觸發的“增量更新”流程實現,當車輛在運行中發現地圖與實景出現偏差時,車輛會將異常數據回傳至云端,云端系統通過對比、篩選與人工審核后,將更新信息打包下發,實現地圖的自動修補。

整個高精度地圖生成與維護過程,需要一套完善的數據管理與質量控制體系。在數據量幾何級增長的背景下,如何保證數據安全、版本管理、訪問權限、校驗指標等,往往比單純的技術實現更具挑戰。通常會在云端搭建大數據平臺,如基于Hadoop/Spark的分布式計算框架,實現海量點云與影像的分布式處理;結合CI/CD流水線自動化部署語義分割模型與拼接算法;并對地圖產品的準確率、可靠性、更新時間等指標進行全流程監控。

在技術實現之外,高精度地圖的產業鏈還離不開標準化與生態建設。國際上如《標準道路機動車駕駛自動化系統分類與定義》(SAE J3016)對自動駕駛級別進行了定義,而OpenDRIVE、Lanelet2、ASAM OpenSCENARIO等開源標準則對道路、車道與交通場景進行了統一描述。遵循這些標準可以確保地圖數據在不同自動駕駛平臺間互通互用,降低重復開發成本。隨著5G、C-V2X(

CellularVehicle-to-Everything)、邊緣計算等通信技術的成熟,地圖的實時更新與車路協同也有望成為下一代自動駕駛系統的重要支撐。

生成一張高精度地圖并非單一技術的堆砌,而是需要多傳感器融合、計算機視覺、點云處理、圖優化、地理信息系統、云計算架構及標準化生態等多維度技術的深度協同。在這個過程中,每一個環節都要兼顧精度、效率與可維護性,才能最終讓自動駕駛車輛在真實道路上平穩、可靠地“看得見”前方路況,并據此做出安全的決策。未來,隨著傳感器成本的持續下降、算法性能的不斷提升,以及車路協同的全面鋪開,高精度地圖在自動駕駛領域將發揮更加關鍵的作用,為真正的“無人駕駛”奠定堅實基礎。

審核編輯 黃宇

-

自動駕駛

+關注

關注

789文章

14321瀏覽量

170637

發布評論請先 登錄

自動駕駛真的會來嗎?

硅谷組建團隊、L3產品落地,想法多多的騰訊自動駕駛

自動駕駛汽車的定位技術

如何讓自動駕駛更加安全?

UWB高精度定位在自動駕駛中的應用前景

ADI與Momenta合力加速自動駕駛高精度地圖產業化

四維圖新助力華為自動駕駛驗證,為華為定制高精度地圖數據

高精度地圖在自動駕駛中的應用優勢是什么

自動駕駛中常提的高精度地圖是個啥?有何審查要求?

如何制作一張自動駕駛高精度地圖?

如何制作一張自動駕駛高精度地圖?

評論