在智能手機技術快速發展的今天,無線充電因其便捷性成為許多用戶的日常選擇。然而,關于“無線充電是否會導致手機發熱”的討論從未停止。本文將深入解析這一現象背后的科學原理,并通過實測數據與生活化類比,幫助讀者理解其中的平衡點。

電磁轉化的物理宿命:發熱的必然性

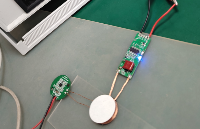

無線充電的核心原理是電磁感應,即充電板與手機線圈通過磁場耦合傳遞能量。根據麥克斯韋方程組的物理規律,這一過程中約20%-30%的能量會以熱能形式損耗。例如,當充電器以15W功率輸出時,實際有3-5W轉化為熱量,相當于一臺藍牙耳機持續運行的功耗。這種損耗并非技術缺陷,而是電磁能量轉換的“物理稅”——就像水流過管道時必然存在的摩擦阻力。實驗室數據顯示,Qi標準下的無線充電效率普遍在70%-80%之間,剩余的能量最終以溫升形式體現。

實測數據:發熱的幅度與場景

在日常使用中,手機無線充電時的溫度通常比待機狀態高5-10℃。例如,室溫25℃環境下,充電10分鐘后手機背殼可能升至35-40℃,觸感微熱但仍在安全范圍內。這種溫升類似于將手機置于陽光下短暫使用,或連續拍攝4K視頻時的發熱水平。值得注意的是,不同功率的充電方案差異顯著:OPPO的65W AirVOOC等高壓技術通過優化線圈設計和溫控算法,能將峰值溫度控制在比普通無線充電低3-5℃的水平,這好比用高壓鍋燉湯時精準調節火力,既加速烹飪又避免焦糊。

發熱的元兇:技術瓶頸與使用習慣

除了物理規律,三大因素會加劇發熱問題:一是低效耦合,當手機與充電板位置偏差超過2mm時,能量損耗可能增加50%,如同歪斜插拔有線充電器導致的接觸不良;二是持續高功率輸出,部分低價充電器缺乏智能調節功能,像一直用猛火炒菜,加速電池老化;三是環境散熱條件,夏季車內無線充電時,疊加陽光直射可能使溫度突破50℃,接近手機強制降頻的閾值。

發熱的影響:電池壽命的辯證關系

熱量是鋰電池老化的“催化劑”,長期高溫會加速電解液揮發和電極鈍化。但研究表明,只要溫度控制在45℃以下,無線充電對電池的損耗與有線快充相當。這類似于運動對健康的影響——適度發熱是正常代謝,而持續高燒才需警惕。廠商通過多層散熱膜、半導體制冷片等技術,已能將無線充電溫升壓制在安全區間。例如,某旗艦機在30分鐘無線充電中,電池溫度曲線始終低于42℃。

合理使用的黃金法則

要平衡便捷與安全,可遵循三項原則:一是選擇帶有智能功率調節的充電器,如同選用帶恒溫功能的熱水壺;二是避免“疊羅漢”式充電,手機與充電板之間不應放置金屬物品或過厚的保護殼,確保磁場暢通無阻;三是控制連續充電時間,超過1小時建議暫停散熱,如同馬拉松選手需要中途補水。對于游戲等高性能場景,優先使用有線充電以降低復合熱負荷。

技術的進步正在逐步化解發熱難題。2024年發布的相控陣無線充電技術已能實現毫米級精準定位,將效率提升至90%以上,發熱量堪比5W有線充電。正如內燃機發展史中從蒸汽機到混動引擎的躍遷,無線充電的“發熱困境”終將在材料科學與控制算法的雙重突破下成為過去式。用戶只需了解原理、科學使用,便能安心享受切斷最后一根線纜的自由。

-

智能手機

+關注

關注

66文章

18623瀏覽量

183799 -

無線充電技術

+關注

關注

5文章

115瀏覽量

19598 -

無線充電

+關注

關注

1298文章

3346瀏覽量

319662

發布評論請先 登錄

手機無線充電發熱嗎?

手機無線充電發熱嗎?

評論