經皮脊髓電刺激(transcutaneous spinal cord stimulation, tSCS)

經皮脊髓電刺激是一種通過皮膚表面電極向脊髓背根傳遞低頻脈沖電流、實現神經調控的非侵入性技術。

其核心原理是利用電流對脊髓背根神經纖維的興奮性作用,激活脊髓神經回路并重塑神經可塑性,從而改善脊髓損傷(SCI)后的運動及自主神經功能。

經皮脊髓電刺激(tSCS)起源于19世紀,1982年Marsden證實經皮電刺激可興奮脊髓神經,2007年Minassian發現胸腰段后根刺激改變下肢反射,為其在脊髓損傷(SCI)康復應用奠基。

相較侵入性硬膜外刺激(eSCS),tSCS因無需手術、安全性高、并發癥少更具臨床潛力,早期聚焦激活脊髓中央模式發生器誘導節律性運動。

2011年Harkema的植入式刺激研究推動了非侵入性tSCS研發。

近十年研究顯示,tSCS聯合訓練可改善SCI患者下肢站立步行、上肢功能,甚至使完全性癱瘓患者恢復功能,推動神經康復從 “代償” 向 “恢復” 轉變。

HUIYING

tSCS的原理機制

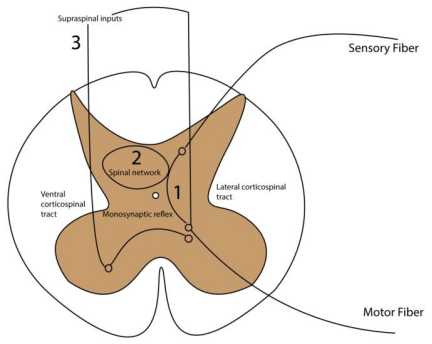

脊髓刺激的作用機制

背根傳入纖維激活與單突觸反射增強

tSCS通過皮膚電極激活脊髓背根大直徑有髓傳入纖維(如Ia纖維),其高興奮性使其優先被激活并傳遞本體感覺信息。

Ia纖維經單突觸連接興奮脊髓前角運動神經元,增強單突觸反射。

動物實驗證實切斷本體感覺傳入后tSCS療效減弱,人類研究中tSCS可誘發后根-肌肉反射(PRM反射),證實背根傳入介導的神經通路。

tSCS使運動神經元基線興奮性增加

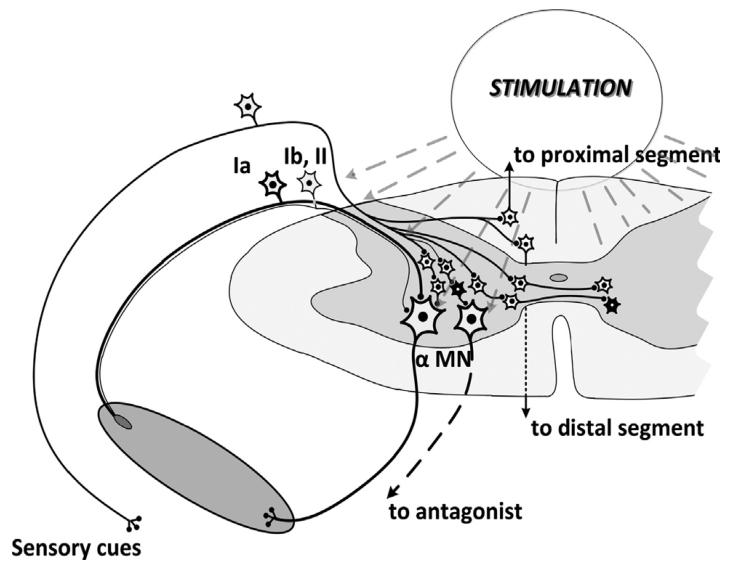

tSCS激活Ia、Ib、II 類傳入纖維和 α 運動神經元

脊髓神經網絡重組與中央模式發生器激活

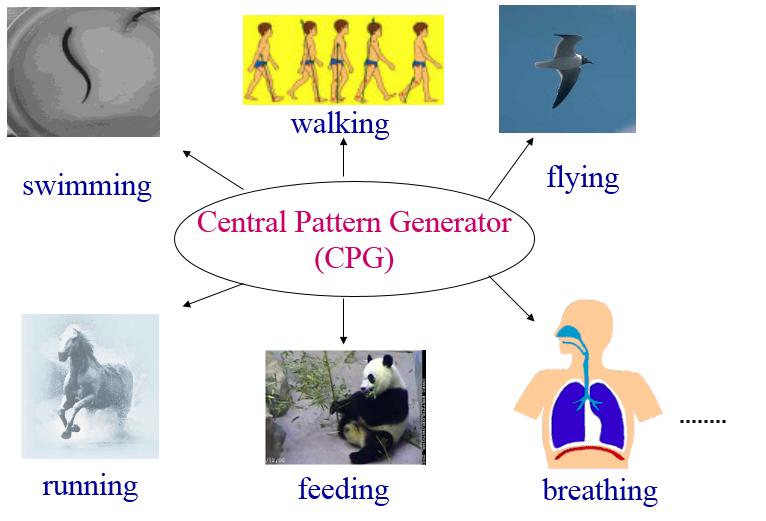

脊髓神經網絡具可塑性,tSCS通過持續刺激重塑連接,激活腰髓中央模式發生器(CPGs)。CPGs神經元分布于腰髓中央管附近,其激活可誘導屈肌/伸肌節律性活動,促進步行恢復。動物實驗顯示tSCS聯合訓練重組脊髓固有通路,人類研究中胸腰段刺激改善SCI患者軀干穩定性,提示其作用不限于下肢。

CPG介導的運動控制機制

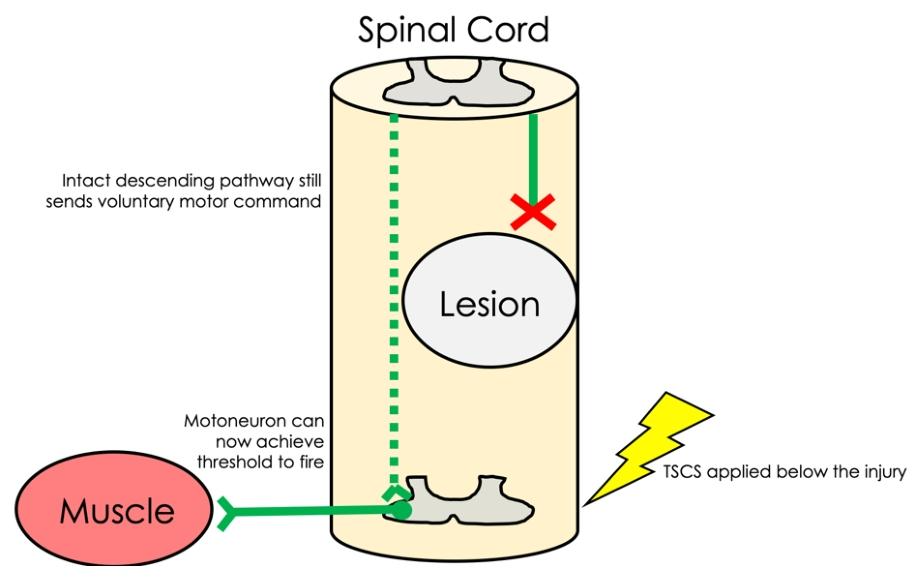

上位中樞輸入增強與神經可塑性促進

tSCS提高脊髓運動神經元興奮性,增強對殘留上位中樞輸入(如皮質脊髓束)的反應性,使微弱信號重獲驅動肌肉能力。猴子實驗中頸部刺激增強上肢運動神經元敏感性,人類研究顯示頸腰聯合刺激增強皮質脊髓通路激活。持續刺激可能通過長時程增強(LTP)誘導神經可塑性,聯合訓練療效可維持3-6個月。

自主神經功能調節機制

tSCS通過激活脊髓自主神經中樞調節交感-副交感平衡。動物模型中其靶向膀胱、盆底肌神經通路,改善逼尿肌功能;臨床研究顯示頸髓刺激可調節交感神經輸出,改善SCI患者直立性低血壓,部分患者出現出汗及體溫調節恢復。

HUIYING

適應癥與具體治療參數

核心適應癥

1.脊髓損傷(SCI)患者

完全性損傷(AIS A):研究顯示,tSCS聯合訓練可使部分AIS A患者從完全癱瘓提升至C/D級,恢復下肢站立能力。

不完全性損傷(AIS B-D):對AIS B-D患者,tSCS可改善下肢步行、上肢抓握等功能,尤其對運動功能嚴重受損者(如AIS B)有效。

2.運動功能障礙

下肢功能恢復:激活脊髓中央模式發生器(CPGs),誘導節律性運動,改善站立、步行能力。

上肢功能恢復:針對頸髓SCI四肢癱患者,提升握力及精細運動(如抓握),增強皮質脊髓通路興奮性。

3.自主神經功能障礙

膀胱控制:調節逼尿肌功能,減少過度活動,增加膀胱容量。

心血管調節:改善直立性低血壓,降低自主神經反射異常發生率。

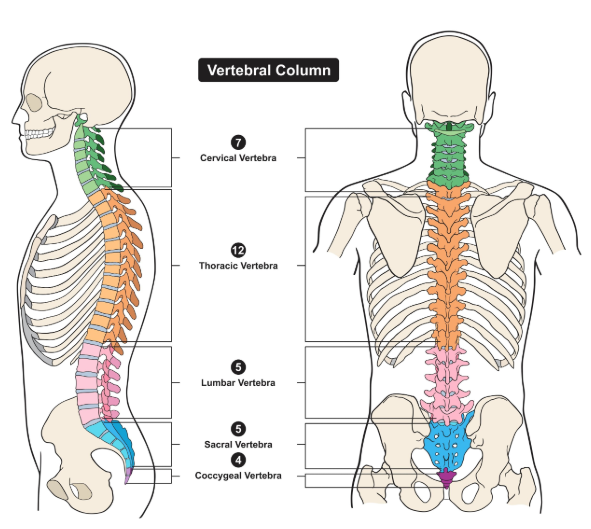

刺激電極位置與對應病癥

頸椎刺激:陰極置于C3-C4和C6-C7棘突中線,陽極置于雙側髂嵴或鎖骨遠端。改善手臂和手部功能障礙(如癱瘓、無力、精細動作喪失)。

胸腰椎刺激:陰極置于T11-L1棘突中線,陽極置于雙側髂嵴或臍周。改善姿勢、平衡,并可能調節心血管和呼吸功能。

骶段刺激:陰極置于Co1(尾骨),陽極置于髂嵴。骶段刺激:陰極置于Co1(尾骨),陽極置于髂嵴。恢復腿部運動功能(站立、行走)和改善盆腔器官功能(膀胱、腸道、性功能)。

電極放置位置示意圖

刺激波形與參數

波形:雙相脈沖(常用,1ms脈寬+ 10kHz載波,減少損傷),單相脈沖少用。

頻率/脈寬:運動功能30-50Hz、自主神經0.5-1Hz;脈寬150-1000μs(常用210-500μs)。

強度:上肢40-120mA、下肢60-180mA,以誘發PRM反射或輕微收縮且無痛為閾值。

HUIYING

臨床實驗研究驗證

下肢運動功能恢復研究

1.研究方法

多項研究采用tSCS聯合活動- based訓練的方案,干預對象為慢性SCI患者(損傷時間≥1年),損傷程度包括運動完全性(AIS A)和不完全性(AIS B-D)。刺激部位多選擇腰髓對應皮膚區域(T11-L1),電極配置為陰極置于棘突中線,陽極置于雙側髂嵴。刺激參數通常為:頻率30-40 Hz,脈沖寬度210-1000 μs,強度從亞運動閾值逐步增加至誘發輕微肌肉收縮但不引起疼痛。訓練方案包括減重步行、站立平衡訓練等,每周3-5次,每次60-120分鐘,持續4-12周。

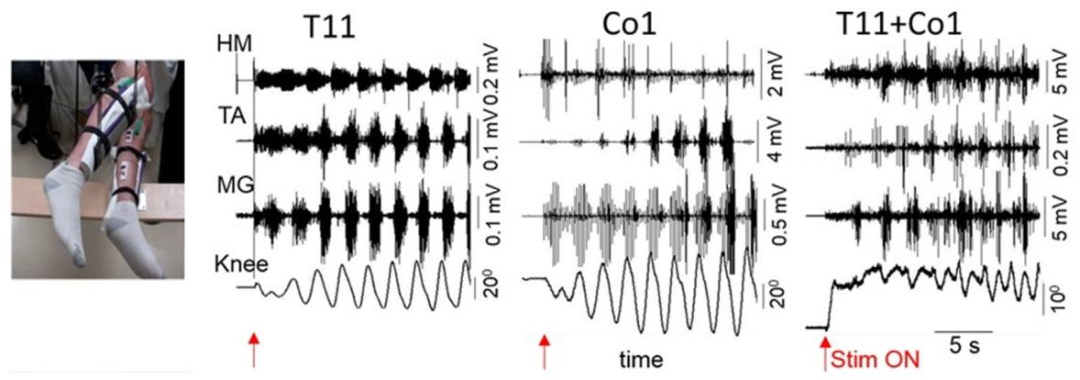

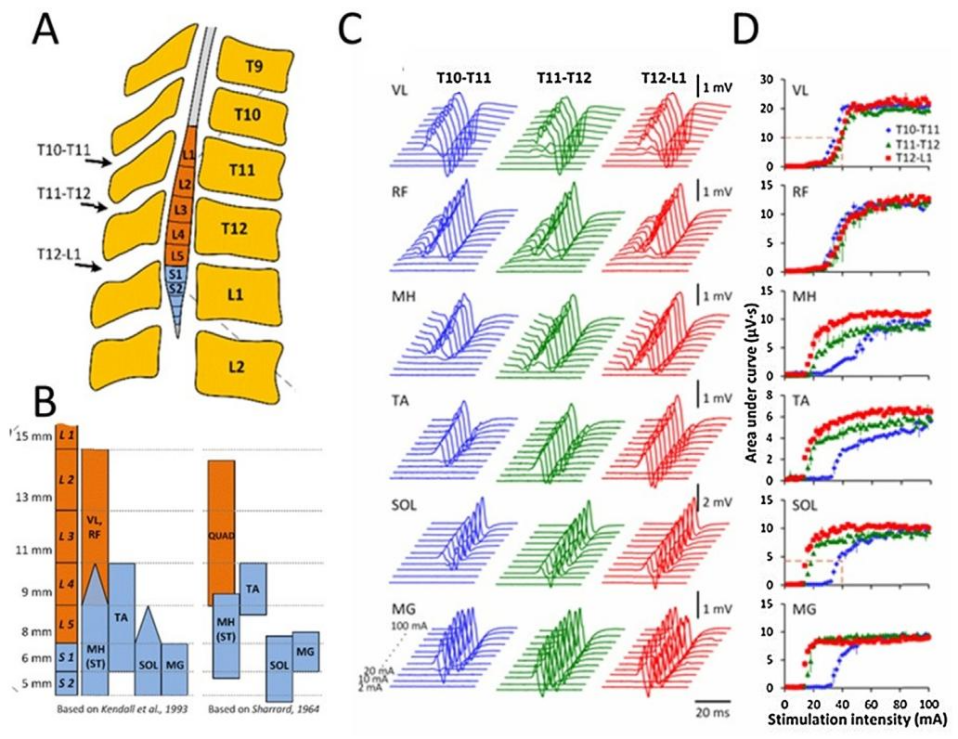

電極配置和脊髓電刺激誘導的肌電圖

2.研究結果

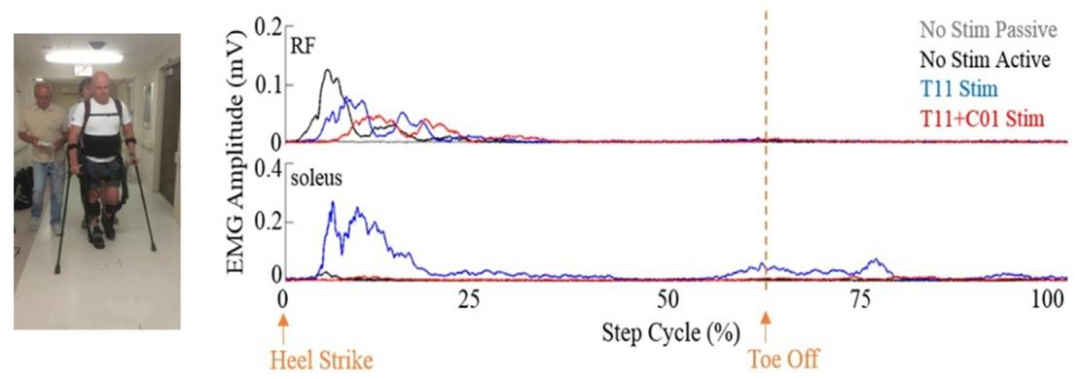

AIS A患者8周后8例升為C級、2例D級,下肢肌力增強,部分可輔助站立;5-50Hz刺激分別誘發下肢伸展/屈伸運動,8例AIS A-B患者出現類似步行肌電的節律性活動。

有/ 無 刺激時步幅周期內的平均肌電活動

3.結論

tSCS聯合任務特異性訓練可有效促進SCI患者的下肢運動功能恢復,尤其在站立平衡、步態協調和自主運動控制方面效果顯著。即使在運動完全性損傷患者中,tSCS也能通過激活脊髓殘留回路和促進神經可塑性,實現功能重建。

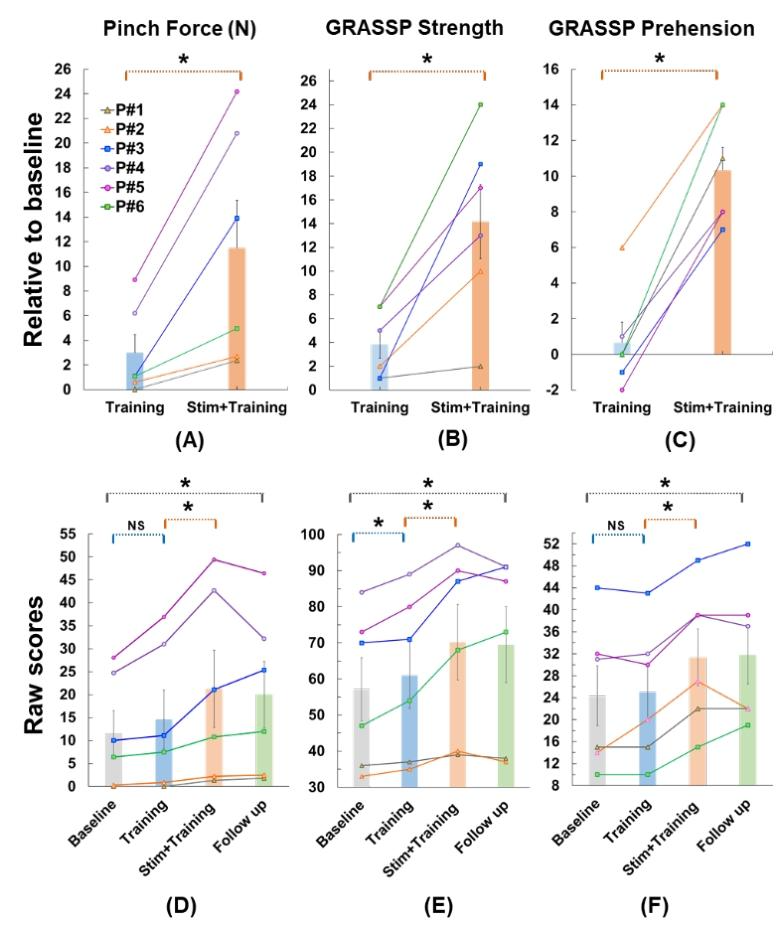

上肢功能恢復研究

1.研究方法

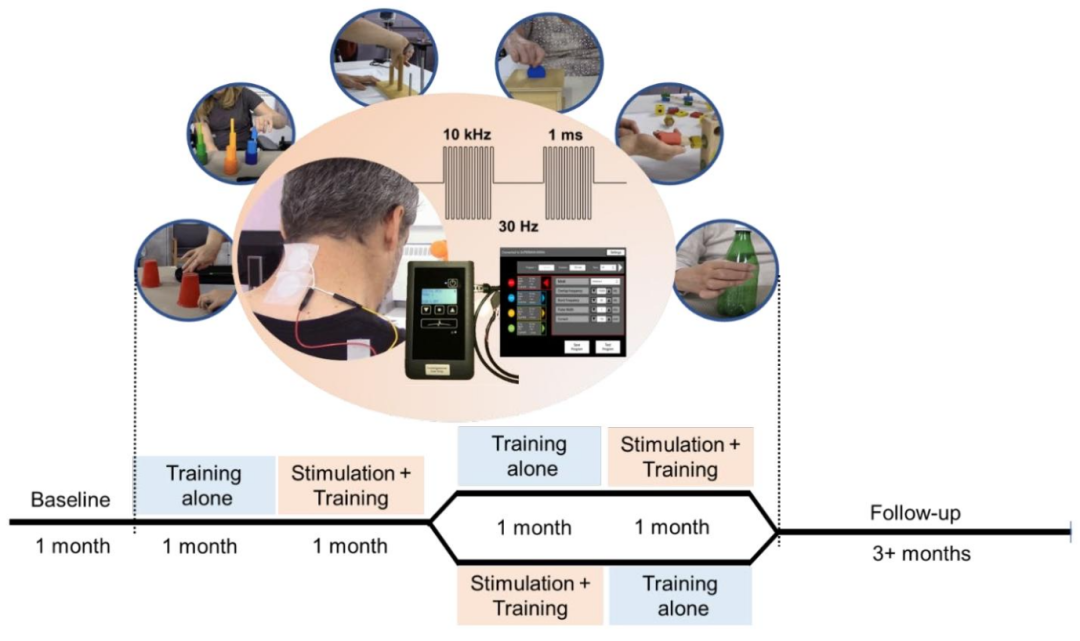

針對頸髓SCI導致的四肢癱患者,tSCS多作用于頸椎區域(C3-C4、C6-C7),陰極置于棘突中線,陽極置于髂嵴或鎖骨遠端。刺激參數為:頻率30 Hz,載波頻率10 kHz,脈沖寬度1000 μs,強度根據患者耐受度調整(通常40-120 mA)。訓練內容包括抓握、捏取、上肢伸展等功能任務,結合tSCS同步進行,每周3次,每次2小時,持續4-8周。

研究設計

2.研究結果

握力提高225%-325%,ARAT評分增加,部分患者恢復精細運動;fNIRS顯示頸部刺激增強初級運動/體感皮層激活及半球間連接。

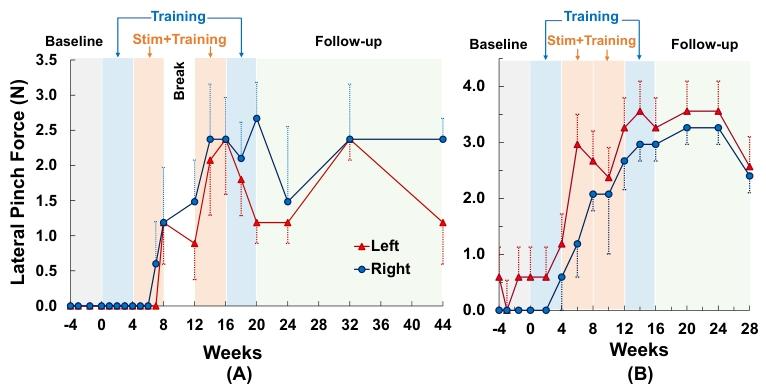

經皮脊髓刺激聯合強化訓練使兩名癱瘓參與者重新獲得手指運動能力和捏力

刺激改善的手部功能可持續數月

3.結論

頸部tSCS對SCI后的上肢功能恢復具有積極作用,可改善抓握力量、精細運動控制和日常生活能力。其機制可能涉及增強皮質脊髓通路興奮性和促進大腦半球間的功能重組。

自主神經功能恢復研究

1.研究方法

針對膀胱、腸道功能障礙及心血管調節異常的SCI患者,tSCS多作用于胸腰段(T11-L1)或骶段(Co1),采用單極或雙極刺激。膀胱功能研究中,刺激參數為:頻率30 Hz,載波10 kHz,強度亞運動閾值,每次30分鐘,每日1次,持續2-4周。心血管調節研究中,刺激頻率多為0.5-30 Hz,強度根據血壓反應調整。

A經皮脊髓電刺激在腰骶膨大處的大致位置重建圖B.運動神經池刺激后的時間窗。C. 經皮脊髓電刺激時的誘發電位D. 脊髓刺激各部位右側肌肉的募集曲線

2.研究結果

膀胱過度活動減少,容量增加;直立性低血壓改善(收縮壓110-120mmHg),自主神經反射異常發生率降低。

3.結論

tSCS對SCI后的自主神經功能障礙具有潛在治療價值,可改善膀胱控制、心血管調節等,提高患者生活質量。其機制可能與激活脊髓自主神經中樞和調節交感-副交感神經平衡有關。

總結與展望

經皮脊髓電刺激tSCS作為一種非侵入性神經調控技術,已在SCI康復中展現出顯著潛力。其核心機制包括激活背根傳入纖維、重組脊髓神經網絡、增強上位中樞輸入及調節自主神經功能。臨床研究證實,tSCS聯合任務特異性訓練可有效改善SCI患者的下肢站立步行、上肢抓握控制及膀胱心血管功能,甚至在完全性癱瘓患者中實現功能重建。

-

電流

+關注

關注

40文章

7124瀏覽量

134560 -

醫療電子

+關注

關注

30文章

1374瀏覽量

91128 -

電刺激裝置

+關注

關注

0文章

16瀏覽量

5672

發布評論請先 登錄

非侵入性經皮脊髓電刺激(tSCS)的神經機制與脊髓損傷康復臨床應用

非侵入性經皮脊髓電刺激(tSCS)的神經機制與脊髓損傷康復臨床應用

評論