人腦最不可取代的便是其綜合處理的能力。人腦被柔軟的球狀器官所包圍,這個器官大約含有一千億個神經元。在任何特定的時刻,單個神經元可以通過突觸(即神經元之間的空間,突觸中可交換神經遞質)傳遞指令給數以千計的其它神經元。

圖 | 從左至右:MIT研究員Scott H. Tan,Jeehwan Kim,和Shinhyun Choi。

該團隊已經制造了一個由硅鍺制成的人造突觸小芯片。在模擬仿真過程中,研究人員發現該芯片及其突觸可以識別手寫樣本,其識別準確率達到 95%。

研究發表在《Nature Materials》上,這一成果也被認為是邁向用于模式識別和其它學習任務的便攜式低功耗神經形態芯片的重要一步。

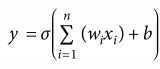

團隊最后的測試是探索如何執行實際的學習任務,比如如何識別手寫樣本。研究人員認為,這是神經形態芯片的首次實際測試。該芯片由輸入/隱藏/輸出神經元組成,每個神經元經由基于細絲的人造突觸連接到其他神經元。

研究團隊還運行了基于此芯片的人工神經網絡計算機仿真模擬。他們以常用的手寫識別數據庫中的樣本作為仿真模擬測試的輸入樣品,在測試了成千上萬個樣本之后,他們發現,這一神經網絡硬件系統的識別精度為 95%,而現有的軟件算法精度為 97%。

值得注意的是,這次的成果有望為近年涌現的一個新趨勢再添一把火,那就是計算能力從云端向終端遷移。目前我們看到的大多數AI計算,基本是在云端實現的,但是,這個方式正在日顯疲軟。拿自動駕駛為例,如果避險時AI必須將信息上傳至云端,由云端完成計算才能獲得處理結果,現實風險是很大的。

因此,終端的計算能力對 AI 的重要性已經得到了學界和業界的共同認可,終端計算性能的提升也成為了萬眾追逐的目標。一個更明顯的例子是 AI 手機。作為與個人生活場景的全天候連接的智能設備,AI 手機對于在終端運行 AI 計算的需求正在變得更加多元化,例如語音、圖像、視頻處理等等。但是,作為移動設備,AI 手機所能攜帶的計算資源有限。

麻省理工團隊成果的重要價值正體現在這里。他們的人造突觸設計能實現更小體積的便攜式神經網絡設備,這些便攜式神經網絡設備未來將可以完成目前只有大型超級計算機能完成的復雜計算,輔助AI能夠迅猛發展。

-

神經網絡

+關注

關注

42文章

4814瀏覽量

103630 -

AI

+關注

關注

88文章

35164瀏覽量

279985

原文標題:麻省理工的“人造突觸”問世!將輔助AI迅猛發展

文章出處:【微信號:melux_net,微信公眾號:人工智能大趨勢】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

BP神經網絡與卷積神經網絡的比較

BP神經網絡的優缺點分析

什么是BP神經網絡的反向傳播算法

BP神經網絡與深度學習的關系

BP神經網絡的基本原理

王欣然教授團隊提出基于二維材料的高效稀疏神經網絡硬件方案

人工神經網絡的原理和多種神經網絡架構方法

卷積神經網絡與傳統神經網絡的比較

RNN模型與傳統神經網絡的區別

LSTM神經網絡的結構與工作機制

LSTM神經網絡與傳統RNN的區別

LSTM神經網絡的基本原理 如何實現LSTM神經網絡

麻省理工學院推出新型機器人訓練模型

Moku人工神經網絡101

神經網絡再進步 麻省理工“人造突觸”問世

神經網絡再進步 麻省理工“人造突觸”問世

評論