運放741采用金屬罐裝,用鋼鋸可以打開。然后使用金相顯微鏡,它通過鏡頭從上方發出光線,在高放大倍率下可以獲得較清晰的照片,這樣就可以觀察元器件的細節。下面是運放741的電路圖,對照電路圖,可以看芯片在顯微鏡下面的各個元器件的分布情況:

在芯片上面的NPN管長成下面的樣子。“E”下方的垂直橫截面,可以看到發射極 (E) 線連接至N+型半導體。下面是連接到基極 (B) 的P層。下面是一個N+ 層(間接)連接到集電極 (C)。晶體管被P+填充包圍,將其與相鄰組件隔離:

比如Q8/Q9,它們的基極在一起:

輸出晶體管比其他晶體管更大,并且具有不同的結構,以產生高電流輸出。與內部晶體管的微安相比,輸出晶體管必須支持25mA。如Q20晶體管。注意發射極和基極的多個互鎖“手指”,被大集電極包圍。

電阻是模擬芯片的關鍵元件。不幸的是,IC中的電阻非常不準確。不同芯片的電阻可能有50%的差異。因此,模擬IC的設計只考慮電阻的比率,而不是絕對值,因為芯片與芯片之間的比率幾乎保持恒定。電阻可能采用不同的技術形成。比如R5由一條蜿蜒的P型半導體構成,約為39KΩ。R4是夾阻[pinch]電阻,大約50KΩ。在夾阻電阻中,頂部的一層N型半導體使導電區域變得更薄(即擠壓它)。對于給定尺寸,這允許更高的電阻。夾阻電阻的精確度要低得多。

電容器C1本質上是一塊大金屬板,通過絕緣層與硅隔離。IC上的電容器的主要缺點是它們的體積非常大。C1是25pF,非常小,但占據了芯片面積的很大一部分,是芯片上最大的結構。

電流鏡在IC上面的分布:

差分電路的關鍵是頂部的電流源提供固定電流I,該電流在兩個輸入晶體管之間分配。如果輸入電壓相等,電流將平均分配到兩個支路(I1 和I2)。如果一個輸入電壓比另一個高一點,相應的晶體管將傳導更多的電流,因此一個分支獲得更多的電流,而另一個分支獲得更少的電流。隨著一個輸入繼續增加,更多的電流被拉入該分支。因此,差分電路根據輸入電壓的差異來路由電流。

差分放大器的輸出進入第二(增益)級,提供信號的額外放大。最后,輸出級具有大晶體管來產生高電流輸出,該輸出被送到輸出引腳。

-

電路圖

+關注

關注

10414文章

10738瀏覽量

542937 -

元器件

+關注

關注

113文章

4834瀏覽量

95074 -

運放

+關注

關注

49文章

1202瀏覽量

54283 -

顯微鏡

+關注

關注

0文章

619瀏覽量

24264

發布評論請先 登錄

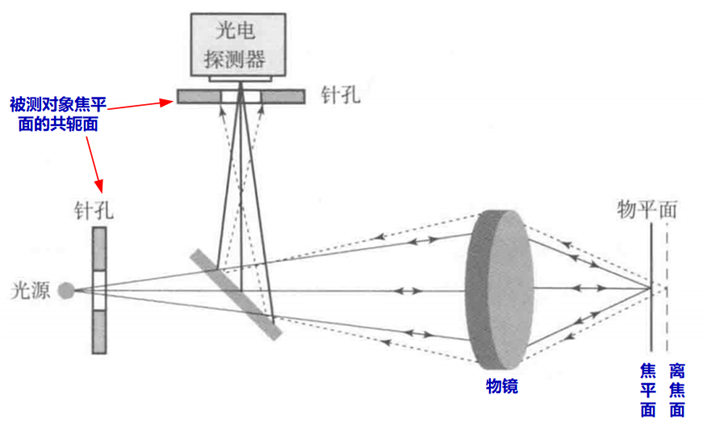

顯微成像與精密測量:共聚焦、光學顯微鏡與測量顯微鏡的區分

運放741在顯微鏡下面的細節

運放741在顯微鏡下面的細節

評論