1965年,英特爾創始人之一戈登·摩爾曾總結道:當價格不變時,集成電路上可以容納的元器件數目每隔約18個月便會翻番,性能也將相應提升。這就是我們今天耳熟能詳的“摩爾定律”。這雖是一項經驗性預測,卻在一定程度上揭示了信息技術進步的速度,也在過去數十年間被微電子產業界奉為圭臬。可以毫不夸張地說,“摩爾定律”是現代社會最重要的“定律”之一。 然而,隨著如今半導體器件的特征尺寸趨近物理極限,先進制程的研發進度已然顯著慢于“摩爾定律”的預期,關于“摩爾定律接近尾聲”的現實正在逐漸被行業接受。集成電路行業的發展應該走向何方?這個問題成為懸浮在眾人頭頂上的“烏云”。就在這時,“泛摩爾”技術應運而生,這項通過異質集成整合集成電路、微納系統(MEMS/NEMS)、光電子、小芯片等為一體的技術成為智能時代下芯片的新技術生長點。

“科研的價值點必須落在產業上,最終的衡量標準必須體現在社會效益及經濟效益上。”這是古元冬堅信的,“微電子、集成電路的科研更是如此”。因此,“如何將泛摩爾技術的研發與產業結合,使其有效地落地,實現有意義的研發”是領域里產、學、研多界關注的焦點,微電子行業下一步發展的重要方向,也是上海大學微電子學院院長古元冬及其同伴近年來孜孜不倦的努力方向。

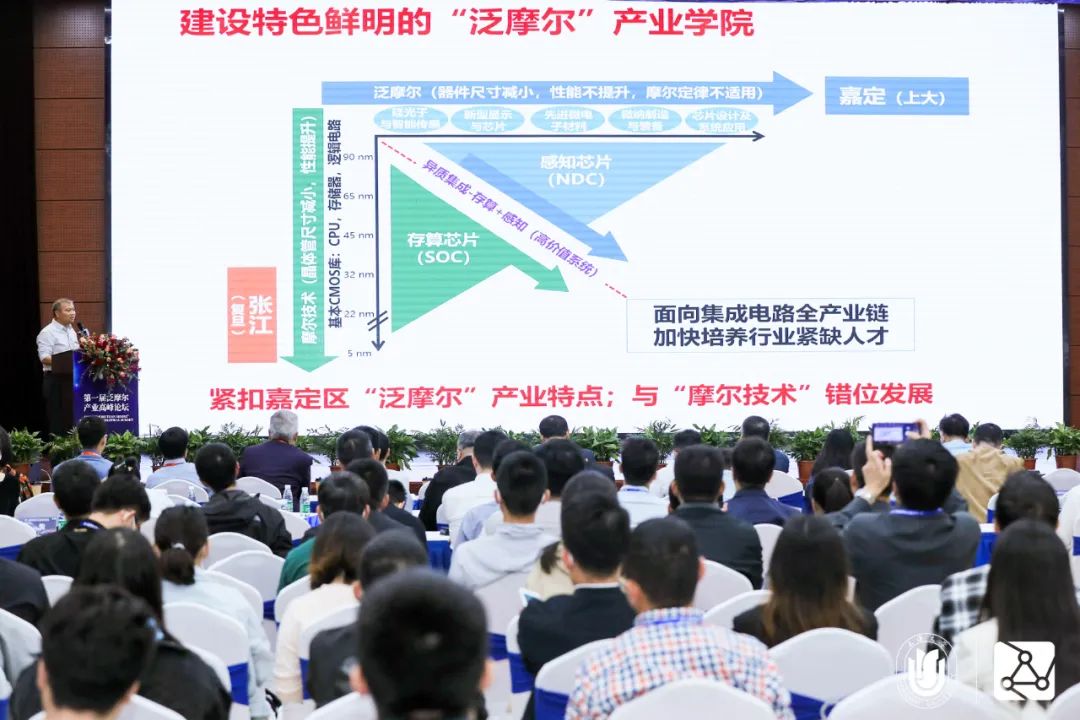

古元冬 一海納百川,呼朋引伴 2021年5月23日,上海大學嘉定校區,第一屆泛摩爾產業高峰論壇在此隆重舉辦。這一論壇由上海大學微電子學院主辦,傾注了古元冬及其眾多同事的智慧和期盼。 論壇吸引了來自瑞士、新加坡、日本和國內政、產、學、研各領域逾300名嘉賓參加。中國工程院院士吳漢明、中國工程院院士余少華、瑞士工程院院士Peter Seitz、日本東北大學教授羽根一博等業界公認的專家皆以講座、發言等各種形式參與了會議。與會者就半導體產業的發展途徑,以及如何豐富完善包括材料裝備、芯片設計、制造工藝、封裝測試、系統應用等各產業鏈節點在內的“泛摩爾”產業生態進行了充分的交流碰撞,呈現出一派百家爭鳴、百花齊放的良好學術交流氛圍。 值得一提的是,第一屆泛摩爾產業高峰論壇在發起之初便受到了國內外眾多業內人士的關注,短時間內便吸引了數百人踴躍報名參會,使得主辦方不得不因為疫情等因素,將會議定為線上+線下結合的形式,以此保障每一位參會人員的安全。

論壇上,古元冬作了題為“產教融合打造泛摩爾產業學院”的主旨演講,就上海大學微電子學院致力建設本碩博一體化、準工業化、國際一流的學院愿景,為產業培養大批高素質、應用型、復合型的創新人才的目標等做了詳細的介紹,包括要發揮嘉定區“泛摩爾”產業優勢,建設特色鮮明的“泛摩爾”產業學院,建立契合產業需求的“四個一”(一版芯片設計、一套工藝流片、一次封裝測試、一個創新項目)培養模式,實施設計、工藝、制造、驗證、應用系統全鏈條培養,提升學生工程實踐能力等。 “我們希望以這場會議為平臺,和業內人士共同探討半導體產業的發展途徑,引進該領域的新理念、新技術、新成果、新項目,和國內外產、學兩界構建開放、共贏的合作伙伴關系。”這是上海嘉定在“泛摩爾時代”的發展規劃,同時也是古元冬多年來的心愿。 海納百川,有容乃大;呼朋引伴,共贏未來。站在“泛摩爾”產業浪潮席卷的前端,古元冬和他的伙伴們正以他們特有的方式,一步一步接近未來、共創未來。

古元冬作報告 二緣起與執著 1958年,德州儀器公司的J.Kilby發明了第一塊集成電路(他因此獲得了2000年諾貝爾物理學獎)。當時誰也沒想到,正是這塊簡易的集成電路,掀起了世界電子產業的一場革命。 遵照摩爾定律,集成電路的設計規則已經縮小為最初的三百分之一以下,而晶體管的平均價格降低為原來的百萬分之一。上至航空航天,下至人們每天使用的智能手機、手提電腦,隨處可見芯片的影子,微電子集成電路產業已經滲透到國民經濟、社會、生活、國防的每一個角落。 距第一塊集成電路發明過去40年整的1998年,背上行囊的古元冬搭乘飛機前往美國明尼蘇達大學藥學院攻讀博士學位,彼時的他并沒有預料到自己有朝一日會與微電子學這一看似跟他所學風馬牛不相及的學科結緣。在此之前,他曾先后在中南民族大學、中國藥科大學、中國科學院動物所生物膜和膜生物工程國家重點實驗室從事與化學和生化藥學相關的學習和研究工作,前往國外,本意是為了能夠進一步深化該領域的研究。

但到明尼蘇達大學不久,古元冬便在選擇科研課題時碰到了一個艱難的抉擇,當時他在研究與控釋給藥相關的課題。長期以來,如何準確地控制藥物在人體特定器官中定時、定量地釋放,以提高藥物靶向性、給藥劑量的準確性,是臨床藥學的一大難題。傳統的遞藥系統依賴于微粒大小、高分子薄膜包被等被動手段控制靶向和藥物釋放速率。這些傳統被動控制方案限制條件多、普適性有限。“能不能研發出一種通用型控制藥物釋放的芯片,以實現釋藥速率的主動控制,打破傳統遞藥系統面臨的局限?”腦海里產生的一個疑問激發了古元冬的探索欲望,當他向導師提出這一想法時,導師雖然支持,但也很擔心微電子等工科背景的缺失會給他帶來巨大的挑戰。面對這個挑戰,古元冬決定知難而上。 “無知者無畏”,這是古元冬給當時的自己的評價。他當時并不知道研發這個芯片竟然需要化學、物理、材料、微電子等多學科的綜合支撐,而這許多科目是他以往的知識結構中所不具備的。但也正是這次勇敢挑戰,讓他開啟了與微電子領域結緣的跨界之旅。 為實現這一跨界,古元冬付出了常人難以想象的艱辛:每天往來奔波于學校多個專業學科的教室惡補專業知識。在那段“苦行僧”般的求學日子里,古元冬的腦子如同一臺不停運轉的機器一樣,高分子物理、冶金學、固體物理學;擴散、傳熱、布朗運動等各種專業知識和問題時刻充斥著大腦,不曾讓他停下思考。“那是最讓我享受的一段時光。化學與微電子等學科的交匯碰撞拓寬了我的思維,就像打通任督二脈般暢快,很多科研的啟蒙都是在那時候才真正開始的。”辛苦付出換來了各個學科的融會貫通。 2001年,古元冬獲得明尼蘇達大學電子工程碩士學位。次年8月,他以“基于葡萄糖敏感型水凝膠的MEMS控釋遞藥芯片”為題順利通過博士論文答辯,并于3個月后收到了美國霍尼韋爾的聘書,成為霍尼韋爾先進傳感器實驗室的一名高級研發工程師。

作為一家《財富》全球500強的高科技企業,霍尼韋爾先進傳感器實驗室是MEMS傳感器的先驅,在傳感器領域屬于金字塔頂般的存在,匯集了來自全球頂尖高校及研究機構的科研人員。只不過與傳統的科研機構不同,它進行的并非基礎科研,而是從事與產業相關的應用技術研究。換句話說,這里的研究內容是由市場及產業發展趨勢決定的。 高端的科研團隊里往往藏龍臥虎,古元冬便是其中的一位佼佼者。過往化學與物理兼具的學習經歷,賦予了他比別人更廣的研究視野。由于不同學科的底層原理在很多時候是有相通之處的,因此在思考很多問題的時候,古元冬憑借早年對各專業知識的掌握能夠迅速地抓住不同信息的融合之點,從而創造出更多的可能性。他也因此成為數個美國國防高新研發項目署(DARPA)重點項目的首席科學家和項目經理。2010年,古元冬順利成為實驗室的一名首席科學家,主導實驗室在生物和化學傳感器方向的研發工作,并在國際傳感器領域內打開了知名度。 研究事業的逐步攀升代表著古元冬成功適應了在傳感器研發領域的挑戰,并有著不錯的研發產出。這給他帶來成就感的同時,卻也讓他內心的矛盾逐漸顯現出來。他說,那段時間,感覺自己被困在了一個掛在高處的籠子里——高端卻不夠接地氣。實驗室從事的是最前沿的研究,其前沿程度領先市場十數年甚至數十年。高屋建瓴的研究成果缺乏立即商業化的特性,使得他們研發的成果如同擺在高端貨柜上延時售賣的商品,只等哪天市場的大潮卷來之時,再由外界的企業待價而沽。“這不是我希望做的研究。”古元冬說。在他的內心深處,始終埋藏著一顆將科研成果與產業即時地結合起來的愿望種子。 因此,2013年,當新加坡微電子研究院院長況頂立教授向他拋出橄欖枝的時候,考慮到新加坡在微電子領域科研和產業都有很好的基礎,古元冬決定接受邀請,前往新加坡開展微電子領域相關研究。

在新加坡的科研經歷進一步提高了古元冬在微電子領域的科研能力,同時還極大地豐富了他在整合產業鏈方面的實戰經驗,鍛煉了他在機構及人才管理方面的能力,使得他成功具備了將微電子領域研發成果進行產業化的綜合能力。但即便如此,古元冬依舊沒有感到滿足:“我希望能夠將微電子領域的研發成果徹底產業化,希望有一天看到某個人手上拿著微電子產品時,我可以驕傲地指著它說‘這是我參與制造的’,這才是我心中科研的價值所在。如果做不到這一步,我會覺得我的生命不是很完整。”并且,相比在國外開展相關工作,古元冬更希望能夠為國內相關產業的發展貢獻自己的力量。因此,2018年9月,身為新加坡微電子研究院執行副院長的古元冬放棄了在國外的發展前景,毅然回國,到位于上海市嘉定區的上海微技術工業研究院(簡稱“上海工研院”)開展與產業相關的科研工作,立志于以實際行動,推動我國微電子產業的發展。

團隊合影 三邁向新征程 上海市嘉定區對于古元冬來說是一片科研的沃土。十余年來,嘉定區深耕“泛摩爾”領域,形成了包括材料裝備、芯片設計、制造工藝、封裝測試、系統應用等各產業鏈節點在內的、較完整的“泛摩爾”產業生態,是國內公認的“泛摩爾”重鎮。這樣的環境條件,正好給了古元冬大展拳腳的機會。 “工藝與設計要協同優化。”回國之初,古元冬便針對我國在微電子研發領域,特別是泛摩爾領域發展存在的關鍵性問題提出了這樣的觀點。縱觀我國泛摩爾領域發展歷史,雖經歷多年的理論研究與技術驗證,積累了大量寶貴的知識和經驗,但真正實用的產品并不多。這是因為其中的關鍵環節——制造工藝不過關。以MEMS傳感器為例,由于其“非標”的特性,造成制造難度大,對產線和工藝“嚴重依賴”,因此業界自嘲“一種器件、一套工藝”。而以集成電路為代表的泛摩爾領域的核心價值在于其“可量產性”,即能大批量、高一致性地生產,這樣才能夠為外界創造巨大的經濟效益與社會效益。我國在“泛摩爾”制造工藝方面的短板導致其“可量產性”滯后于國際同行。這使得產業落地困難重重,嚴重制約了我國“泛摩爾”產業的良性發展。 “這就好比蓋摩天大樓,只有設計圖紙,卻沒有建高樓的吊裝和澆灌技術是建造不出能住人的大樓的。”在厘清行業現狀后,古元冬將目光投向了上海工研院的“泛摩爾”8英寸研發中試線。

上海工研院“泛摩爾”8英寸研發中試線位于上海嘉定工業區,能夠提供MEMS工藝、AlN、硅光、智能微流控和BTIT等“泛摩爾”核心技術工藝,實現從研發到量產的無縫銜接。除此之外,上海工研院的科研領軍人才無不具有深厚的研究能力和豐富的“泛摩爾”工藝研發經驗,被古元冬類比為武俠小說里的“掃地僧”。因此,在上海工研院擔任CTO后,古元冬便以“泛摩爾”8英寸研發中試線為科研平臺,大力推進微電子領域的研發及產業化工作。 借助這個研發中試線,古元冬成功完成了高性能壓電氮化鋁薄膜相關工藝的研發。目前市面上所有4G/5G手機中用到的射頻濾波器,其最重要的材料之一就是氮化鋁。但在這之前,國內缺乏開放的氮化鋁工藝平臺,古元冬及其團隊在此領域所做的努力填補了這一空白。 微電子的研發及產業化需要的并不只有研發平臺,還有高端專業人才,這是古元冬推動微電子產業發展版圖里的另一重要部分。2019年,上海大學和上海工研院共同組建成立了上海大學微電子學院,學院位于上海市嘉定區,距離上海工研院的“泛摩爾”8英寸研發中試線約5公里,古元冬擔任院長。 上海大學微電子學院成立后,古元冬在集結師生力量方面費盡了心力。他深知,開放的、國際化的科研環境更能夠促進研究思路的碰撞,也有利于學生接受到不同的專業知識。“以開放的胸懷,攜世界之手,共同進步”一直是他在做的事情。為此,他在世界各國的優秀科研人才中廣下英雄帖,領域橫跨產、學兩界,在知名大學任職的學界資深教授,微電子領域龍頭企業的資深工程師、技術總監、CTO等皆在他的邀請范圍內。 對古元冬來說,誠邀國內外學、產兩界高端人才加盟,不僅是為了推進我國微電子領域研發及產業化發展的步伐,同時也是為微電子學院“引產入教”做準備。以課堂授課為主要手段的基礎教育缺乏在產業方向的應用延伸,這也導致學生在學業結束走向產業實踐的過程中需要很長一段時間來適應。因此,古元冬打破了傳統學院的教育風格,讓常年在產業研發及產業化一線工作過的人才來指導學院的碩士、博士生,同時通過和上海工研院及外界企業等的合作,使他們在實踐中將科學研究與產業緊密地結合起來,真正去了解產業問題,并開始嘗試如何去解決這些實際問題。

對古元冬來說,推進微電子研發和產業發展不是在打一場單打獨斗的“游擊戰”,而應該是一場持久的、有組織、有準備的“集團戰”。強化并提升“泛摩爾”8英寸研發中試線這一研發平臺和上海大學微電子學院的建立,便是他回國后為后續工作的開展所做的兩個重要鋪墊性工作。基于這兩項工作,古元冬結合嘉定的產業特點、工研院和上海大學的優勢,以及自己對微電子行業的深刻理解,為微電子學院布局了傳感器、硅光子、三維封裝、顯示器及可穿戴設備5個特色方向。 在科技發展日新月異的當下,萬物皆可傳感、互聯。感知設備就如人的知覺一般,從味覺、視覺、嗅覺、聽覺、壓力、方向等方面感知著來自外界的刺激,進而再將這些感知信號經過數字化、可視化等處理,方便人們的生活。不過,隨著感知數據量日益龐大,數據的傳輸便成為日漸凸顯的“卡脖子”難題,而這也是古元冬一直致力解決的問題。將傳感器、數據傳輸等芯片進行三維封裝,做成一塊普通咖啡方糖大小的,如同人般可感、可聽、可說、可傳輸的整體功能模塊。“這是未來的發展方向。”古元冬介紹說。 除此之外,顯示器及可穿戴設備同樣也是古元冬非常關注的兩個方向。在未來,他將帶領團隊和新型顯示技術及應用集成教育部重點實驗室開展密切合作,將上述通過傳感器感知、硅光子傳輸及三維封裝得到的內容以終端顯示的形式實現可視化。至于可穿戴設備,正如在第一屆泛摩爾產業高峰論壇中瑞士工程院院士Peter Seitz所指出的,通過納米傳感技術可實現對人體的各項特征的實時監測,“治未病”是未來醫療的重要發展方向。有朝一日,用微納技術制造的無創可穿戴汗液傳感器經可應用于人體多項生化指標監測,通過實時檢測汗液中的多種物質,即可分辨傳染性疾病、免疫系統疾病、神經系統疾病等,將對社會產生巨大的作用。這是Peter Seitz院士的觀點,也是古元冬一直以來認同的觀點。

事實上,第一屆泛摩爾產業高峰論壇的成果不止在學術交流領域。上海大學微電子學院以該場論壇為平臺,成功吸引和聚集了一批“泛摩爾”領域的高端人才,并和他們建立起了開放共贏的合作伙伴關系,以此推動未來上海嘉定區包括材料裝備、芯片設計、制造工藝、封裝測試、系統應用等各產業鏈節點在內的“泛摩爾”產業生態的豐富和完善。立足我國微電子產業發展需求,搭建更多更好的平臺以吸納和培養更多領域里的高端英才,共同為中國突破芯片之圍獻策獻力,對古元冬來說,這是他在微電子領域以往十數年經歷所繪就的夢想藍圖。他說:“哪怕再苦再累我也會竭盡全力。”

您對本文有什么看法?歡迎在傳感器專家網公眾號本內容底下留言討論,或在中國最大的傳感社區:傳感交流圈中進行交流。

您對本文有什么看法?歡迎留言分享!

順手轉發&點擊在看,將中國傳感產業動態傳遞給更多人了解!

審核編輯黃宇

-

傳感器

+關注

關注

2565文章

52913瀏覽量

766595 -

芯片

+關注

關注

459文章

52451瀏覽量

439923 -

mems

+關注

關注

129文章

4137瀏覽量

194045

發布評論請先 登錄

晶華微電子上海分公司喬遷新址

納芯微與復旦大學微電子學院ICD實驗室合作研發新突破,多項成果亮相JSSC

芯海科技攜手復旦微電子學院研發成果亮相國際權威期刊IEEE JSSC

納芯微與復旦大學微電子學院合作研發成果亮相JSSC

第十六屆傳感器與MEMS產業化技術國際研討會(暨成果展)在上海圓滿落幕!

中科億海微與西北工業大學智能微系統應用創新中心揭牌

奧松電子 《MEMS半導體絕對濕度傳感器》通過科技成果評價

上海大學微電子學院院長、中國MEMS傳感器專家古元冬專訪

上海大學微電子學院院長、中國MEMS傳感器專家古元冬專訪

評論