▲張學記院士“回國不需要理由” 1989年,張學記本科畢業于武漢大學化學系。此后,他用5年時間獲得博士學位,并先后到斯洛文尼亞、瑞士和美國進行博士后研究,主攻方向為生物傳感器。 剛出國時,無論是那里的實驗設備,還是研究人員待遇,都讓張學記感受到了“宇宙級差距”。正是這種差距,讓他更加努力鉆研,而在國內求學時期打下的扎實基礎,更成為極大助力。 1999年,張學記接到邀請,到世界精密儀器公司任職。此后,不到十年的時間,他一步步從研究員、首席科學家,到成為公司的高級副總裁。 前途一片光明,而此時張學記卻作出一個讓人意想不到的決定:回國組建實驗室。一邊是近二十年辛苦打拼的事業,一邊是回國從零開始的未知,他只是輕描淡寫地表示,“我是中國人,回國不需要理由,不回國才需要理由。”

回國十年后,2019年,張學記再次重新開始,擔任深圳大學副校長,同時在這里組建智能生物傳感實驗室,并將相關傳感技術進行產業化。

▲張學記院士(左四)和團隊

時至今日,張學記在往返國內外各大院所、實驗室時,早已沒有了剛出國時的驚嘆,“過去幾十年,國內取得巨大發展,深圳的變化更是有目共睹。在我看來,深圳是實現夢想的地方。”張學記告訴記者。 張學記的身上擁有多國院士頭銜,美國醫學與生物工程院院士、俄羅斯工程院外籍院士、歐洲科學院院士等。他曾在多國先后任職,引領世界自由基傳感領域的前沿發展,最終在2009年選擇回到祖國,在中國這個傳感器大國投身于生物傳感科技創新事業。2021年張學記獲得中國傳感器杰出貢獻獎,在世界傳感器大會上,他作為國際生物傳感領域著名的中國專家作了50分鐘報告。

率先提出“智能生物傳感”

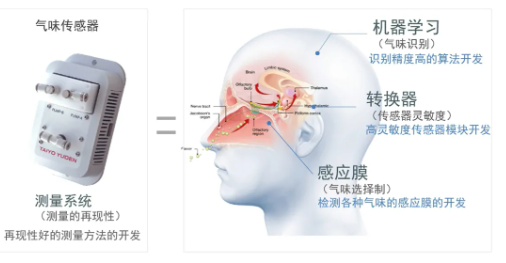

通俗來講,傳感器是一種檢測裝置,它能感受到被測物的信息,并將其轉換為電信號等可讀的形式。“人本身就是一種‘傳感器’,比如看到物體是視覺傳感,吃東西是味覺傳感,去醫院檢查更要用到傳感技術,”張學記表示,“而生物傳感器就是對生物物品的識別,比如人的血液、汗液中,都蘊藏了健康信息,我們的目標就是讀出這些信息。”

張學記首次提出了“智能生物傳感”的概念。比如團隊正在研發的可穿戴汗液傳感器,將一種超疏水的特殊液體涂敷在柔性薄膜上,并在其中刻上微孔。使用者貼上這一特殊繃帶,微孔會自動收集汗液,實現對汗液pH值、氯化物、葡萄糖或鈣的濃度的檢測。“基于此,我們能通過無創的手段,得到大量與身體內部物質有關的信息。”他介紹道。有“溫度”的生命科技

作為“智能生物傳感”概念提出者,張學記也是這個領域的先行實踐者。今年北京冬奧會應用了我國自主研發的“智能體溫監測系統”。這套系統發明者是張學記和他的團隊,2020年這套系統曾被稱為“抗疫神器”,在醫院、酒店等新冠隔離區應用廣泛,也讓張學記從科技行業,走入大眾視野。

這套系統應用生物傳感技術,24小時無接觸、連續測量人體體溫和云端數據同步管理,提高醫護人員工作效率,更能精準找出體溫異常人員。張學記說,“通過這個系統我們篩選了很多新冠患者,比如有患者半夜突然發燒,系統馬上進行預警。因為我們系統設定了溫度達到37.5度,就自動報警。我們的控制系統就知道誰在哪個房間發熱,減少了進一步傳染可能,最重要是及時發現并進行處理。”

張學記回憶道,“2020年初,新冠疫情爆發后,我當時是深圳市新冠疫情技術攻關領導小組組長。我馬上意識到測溫非常重要,當即組織團隊緊急研發,做成了智能監控系統。”研發成功后即在深圳率先投入使用,深圳也成為全國首批將體溫數字化管理引入疫情防控體系的城市。張學記團隊在深圳本土研發的“智能體溫監測系統”,現已在全國幾十個城市隔離區應用。

科研要“上書架,上貨架” 張學記常笑稱自己是科研“雜家”,他帶領全國各地的多個團隊,研究范圍更涉及腫瘤檢測、納米診療、可穿戴傳感器等多個方面。研究能上“書架”也能上“貨架”,是他一直以來的堅持。

基于自主研發的生物傳感技術,團隊瞄準的是大健康領域。比如腫瘤標志物檢測,團隊設計了一系列多功能納米探針,實現了高效、精準捕捉腫瘤細胞的信號。“腫瘤標志物蹤跡難尋,極小的干擾都有可能對它產生影響,因此,富集、捕獲和分析技術缺一不可。”張學記團隊成員許太林告訴記者。

此外,針對糖尿病患者每天需要“扎手指”測血糖的問題,團隊正在開發植入式生物傳感器,用以精準測量血糖指標。 “我國已是傳感器大國,但還不是傳感器強國,更不是傳感器制造強國。”張學記坦言,這一現狀需要業內共同合作來改變。 此外,他表示深圳的創新發展很有特色。“90%以上的研發人員集中在企業、90%以上的研發資金來源于企業、90%以上的研發機構設立在企業,這既是優勢,也說明了目前深圳的創新以市場導向為主,”張學記說,“在基礎研究方面,希望相關部門能為科研人員創造更加自由的條件。”

從傳感器發現新世界觀

傳感器,是張學記解讀世界的介質。“掌握了傳感技術,能認識世界;而掌握了生物傳感,能認識生命密碼。”張學記接受媒體采訪時,多次強調這個觀點。 根據最新行業認知,傳感器作為物聯網、大數據、人工智能等新信息技術的感知基礎和數據來源,已是推動數字經濟轉型升級與產業高質量發展的重要引擎。張學記則提出更新的觀察,他說,“元宇宙的基礎是傳感器”。 張學記近三十年主要集中研究智能傳感,將看不見的人體生理特征轉換為看得見的物理、化學信號。“智能傳感未來會改變人類的生活。我們從智能傳感打造數字生命,最終是人類走向元宇宙。元宇宙的基礎,實際上就是傳感器。沒有傳感器,我們所有的大數據,所有的智慧社會,所有‘人工智能’都不復存在。”

審核編輯黃昊宇

-

傳感器

+關注

關注

2567文章

53082瀏覽量

768340

發布評論請先 登錄

海伯森智能傳感器助力行業高效發展

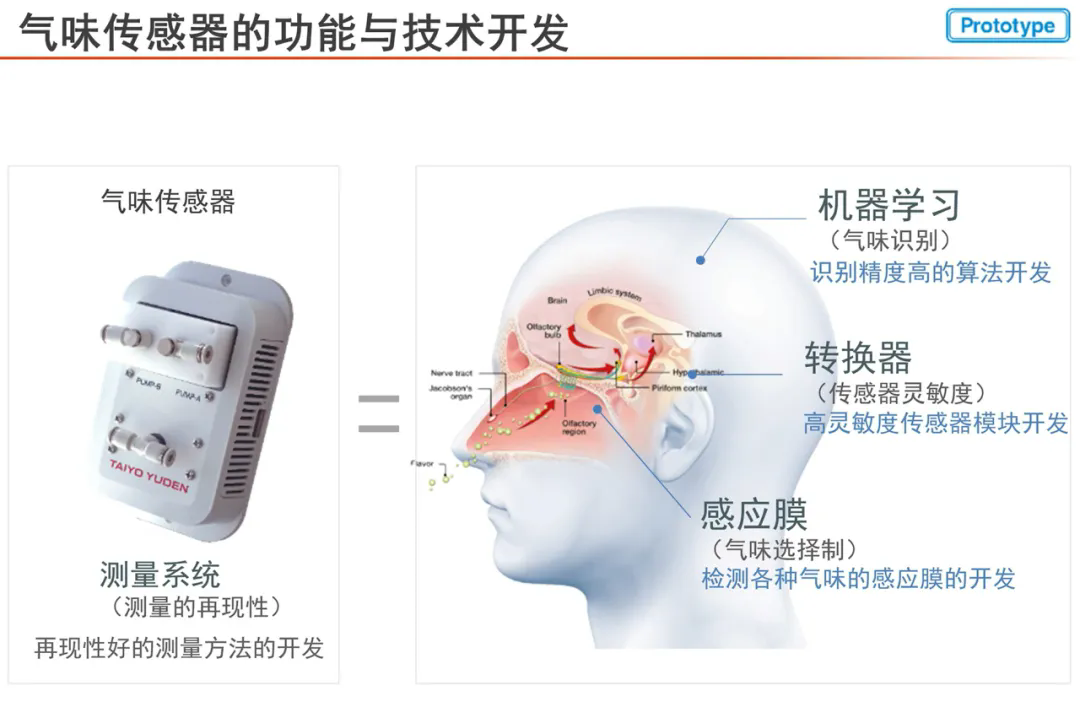

AMEYA360:太陽誘電氣味傳感器致力于模仿人類的嗅覺系統進行研發

微著科技 致力于成為中國高性能MEMS傳感器及解決方案領域的領航者

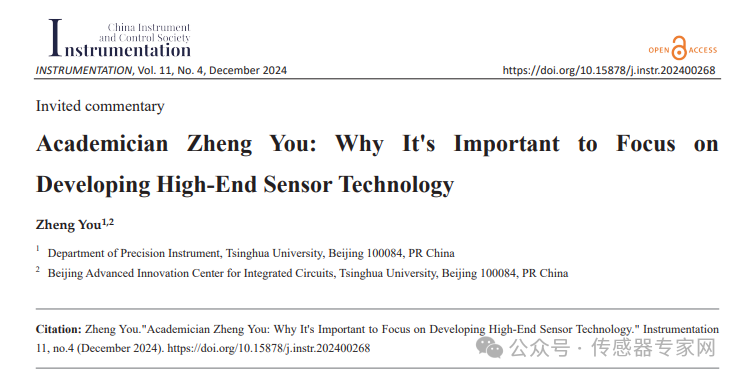

中國工程院院士:我國距離傳感器強國還有多遠?

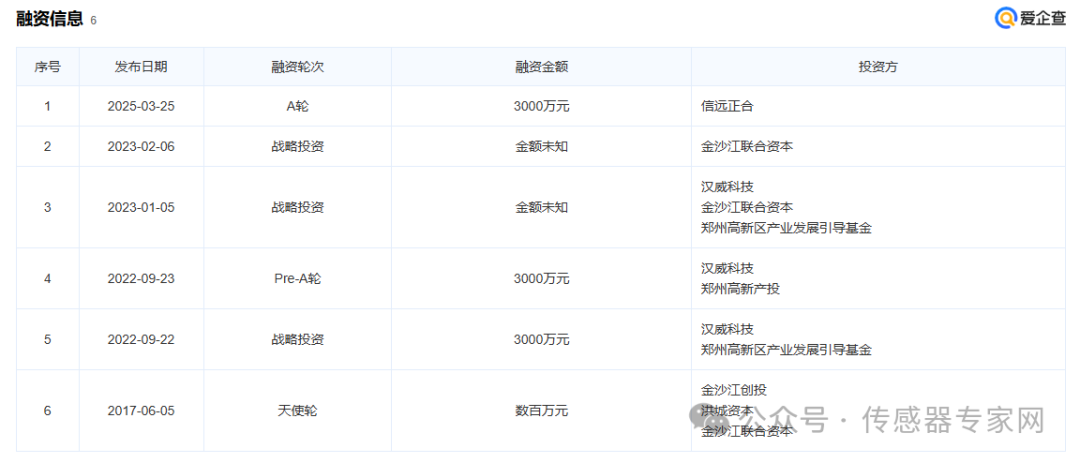

江西MEMS壓力傳感器公司新力傳感獲3000萬元融資,漢威科技是大股東

柯力傳感又有并購動作,拿下禹山傳感布局水質傳感器賽道

光纖傳感器應用領域 光纖傳感器工作原理

干簧管傳感器屬于什么傳感器

突破高端傳感器技術,筑牢科技強國“基石”

張學記院士:深耕傳感領域30余載,毅然回國追夢,致力于打造傳感器強國!

張學記院士:深耕傳感領域30余載,毅然回國追夢,致力于打造傳感器強國!

評論