3月3日,上海理工大學未來光學實驗室人工智能納米光子學中心顧敏院士團隊在國際權威雜志《光:科學與應用》上發表高水平論文,在納米加工技術領域提出了全光推理全息納米結構研究方案。

機場和車站的安保人員不用守在大型安檢機旁工作,而是戴著輕便的光學眼鏡就能識別出海量的人臉信息,進行智能安全檢查,乘客們也不用擠在一起“刷臉”“開箱”,這樣快捷簡便的場景令人期待。上海理工大學顧敏院士團隊公布最新研究成果,光的智能化讓這一場景距離現實又近了一步。

上海理工大學團隊提出納米加工技術領域“全光推理全息納米結構”研究方案

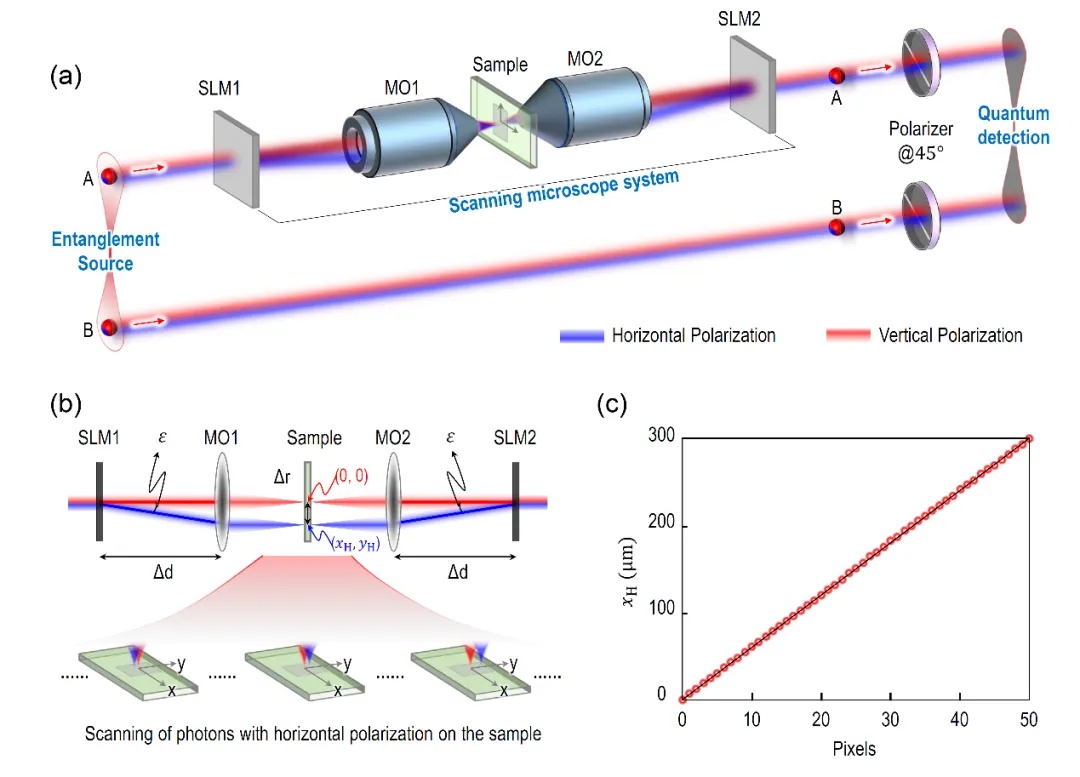

如今,通過人臉識別解鎖智能手機已是生活日常,然而大眾很少會了解這背后是一個耗時耗能的過程:首先由傳感器收集人臉光學信息并將其發送到計算機中的神經網絡,視覺信息通過電子硬件轉化為電子信息后再顯示畫面信息。而顧敏團隊創新研究出一種緊湊型光學衍射神經網絡的新概念,這種光學衍射神經網絡可以進行全光推理并可與商用CMOS傳感器直接集成。也就是說,這一技術省略了傳統的由光到電的轉換過程,讓光學信息處理直接在光域內完成。

據悉,快速、高效節能的功能性光電器件可以應用于安全檢查、醫療影像、智能駕駛、藝術品鑒賞和衛星圖像處理等領域,與現有解決方案相比,其占用空間更小,能耗更低、成本更低。

據論文第一作者、上海理工大學特聘研究員艾蓮娜·高伊(Elena Goi)介紹,“我們利用納米打印的可見光和近紅外波段的推理感知器的計算能力上限為400 ExaFLOPS,這項技術與毫米波、微波等波段運行的衍射設備和集成光子硬件相比,算力提高了3到5個數量級;在單層納米尺度每平方厘米部署超過5億個神經元,密度達到人類大腦神經元的1/400。”

“采用超分辨3D納米加工技術,我們可以將AI光學器件直接集成到現有的成像傳感器中。” 顧敏院士表示,“這相當于在成像傳感器上放置量身定制的、針對特定任務的智能眼鏡,可以在檢測到傳入的光學信息之前對這些信息進行處理。”

此項研究得到上海張江國家自主創新示范區專項發展資金重大項目資助。

文章來源: 科技日報

編輯:lyn

-

納米技術

+關注

關注

2文章

201瀏覽量

26346 -

納米

+關注

關注

2文章

706瀏覽量

37978

發布評論請先 登錄

大學計劃 | 同星智能助力青島理工大學青云車隊馳騁賽場

中軟國際助力北京理工大學珠海校區展開科研創新

天合光能與新加坡南洋理工大學簽約技術合作

上汽集團與北京理工大學達成戰略合作

都靈理工大學校長一行再訪SPEA

從新加坡到深圳:南洋理工大學(NTU)與VoiceAI的深度對話

OPPO與香港理工大學深化合作,升級聯合創新研究中心

玻色量子與北京理工大學達成量子云計算合作

傳音控股旗下TECNO與南洋理工大學ACRC達成戰略合作

安徽理工大學校長袁亮院士走訪調研達實智能

安徽理工大學選購我司熱重分析儀及差示掃描量熱儀

華東理工大學選購我司差示掃描量熱儀和導熱系數測試儀

天合光能與馬德里理工大學簽署長期合作協議

感謝浙江理工大學對我司導熱系數測試儀認可

上海理工大學團隊提出納米加工技術領域“全光推理全息納米結構”研究方案

上海理工大學團隊提出納米加工技術領域“全光推理全息納米結構”研究方案

評論