以色列特拉維夫大學的一支研究團隊,剛剛介紹了一套基于蝗蟲耳朵的“半生物 / 半機械”裝置。作為仿生學的一個寶庫,大自然已經向我們展示了較閉門造車更優秀的各種解決方案。而在這套“生物傳感器”的幫助下,系統可以拾取環境中的簡單聲音指令,為未來更靈敏和高效的傳感器鋪平了道路。

通過將昆蟲與機器人或電子系統結合起來,此前已有研究團隊展示過可用于嗅探爆炸性化學物質的半機械蝗蟲、可執行搜索和救援任務的半機械蟑螂、以及可充當機動性極強的無人機的半機械蜻蜓。

在特拉維夫大學的這項新研究中,科學家團隊將一只已故蝗蟲的耳朵連接到了機器平臺上,以代替傳統的麥克風。

通過“單耳”設備為其提供氧氣和養分,研究小組維持著它的生物功能,以便整套系統可對環境聲音作出響應。

由“耳朵芯片”接收到的電信號會被放大并傳輸給系統本體,演示用的機器人經過了特殊的編程,可針對不同的拍手聲給出不同的動作響應。

測試期間,當研究人員單次拍手時,機器人就會向前移動。而連拍兩次手掌,小車又會向后移動。

研究團隊表示,這項演示進一步證明了我們能夠如何利用天然傳感器來獲得巨大的優勢。論文作者 Ben Maoz 指出:

就靈敏度和能效表現而言,生物系統較技術衍生方案有著天然的巨大優勢。而特拉維夫科學家們的這項技術演示,為機器和昆蟲之間的感官整合方案開辟了一扇新的大門。

由于某些從頭開始打造的解決方案并不高效,新方案可幫助科學家們節省大量的開發時間,并將精力放到更重要的項目攻關上。

有關這項研究的詳情,已經發表在近日出版的《傳感器》(Sensors)期刊上。

原標題為《Ear-Bot: Locust Ear-on-a-Chip Bio-Hybrid Platform》。

責編AJX

-

傳感器

+關注

關注

2565文章

52955瀏覽量

767064 -

仿真

+關注

關注

52文章

4276瀏覽量

135779 -

信號

+關注

關注

11文章

2851瀏覽量

78252

發布評論請先 登錄

復星醫藥使用亞馬遜云科技生成式AI技術賦能醫療撰寫場景 助力科學家效率躍升

地物光譜儀如何幫助科學家研究植被和土壤?

云天勵飛董事長陳寧當選深圳市青年科學家協會第十屆會長

我國科學家制備出可控手性石墨烯卷

AI 推動未來科學 晶泰科技共襄未來科學大獎周

西湖大學:科學家+AI,科研新范式的樣本

華為自動駕駛科學家陳亦倫投身具身智能創業

螞蟻集團收購邊塞科技,吳翼出任強化學習實驗室首席科學家

AI for Science:人工智能驅動科學創新》第4章-AI與生命科學讀后感

《AI for Science:人工智能驅動科學創新》第一章人工智能驅動的科學創新學習心得

上海科學家精準操控原子“人造”藍寶石 為低功耗芯片研制開辟新路

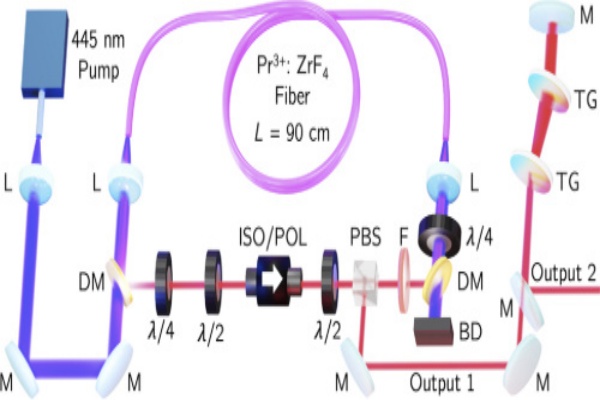

科學家開發出首臺可見光飛秒光纖激光器

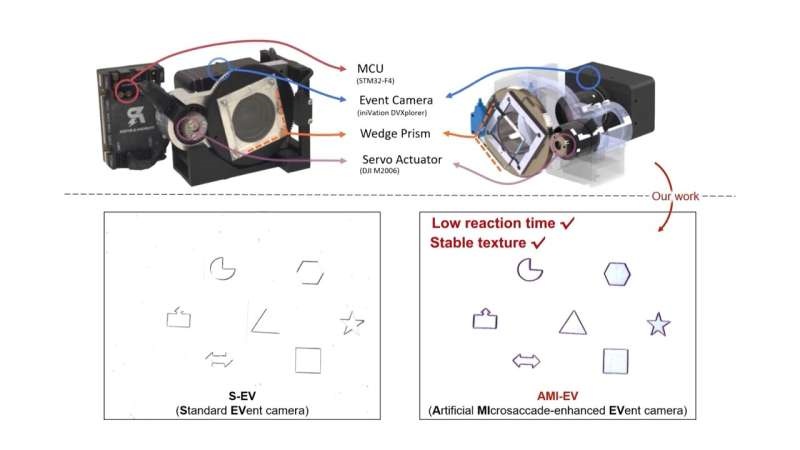

受人眼啟發!科學家開發出新型改良相機

科學家演示基于昆蟲的半生物/半機械裝置

科學家演示基于昆蟲的半生物/半機械裝置

評論