據物理學家組織網近日報道,光具有動量的想法并不新鮮,但光與物質如何相互作用的確切性質,在近150年來一直是個未解之謎。一個國際科研團隊在日前出版的《自然·通訊》雜志上首次公布了測量光動量的新技術,這項突破不僅有助于揭示這一謎團,也可能為太空旅行帶來革命性突破。

德國著名天文學家、數學家約翰內斯·開普勒于1619年首次提出,來自太陽光的壓力可能決定了彗星的尾巴總是指向遠離太陽的方向。1873年,詹姆斯·克拉克·麥克斯韋爾預測,輻射壓力是由光的電磁場中的動量產生的。動量是與物體的質量和速度相關的物理量,指運動物體的作用效果。

最新研究合作者、加拿大不列顛哥倫比亞大學奧卡納甘校區工程學教授肯尼思·周(音譯)說:“我們之前一直沒有確定這種動量是如何轉化為力或運動的。因為光攜帶的動量非常小,所以,我們沒有足夠靈敏的設備來解決這一問題。”

在新研究中,他和來自斯洛文尼亞和巴西的科學家設計了一種新裝置,來測量光子之間微弱的相互作用。

他們制作了一面配備聲學傳感器和隔熱層(能將干擾和背景噪音降至最低)的鏡子。然后,朝鏡子發射激光脈沖,并使用聲學傳感器來探測激光穿過鏡子表面時產生的彈性波,“就像觀察池塘里的漣漪”。

肯尼思·周說:“我們不能直接測量光子的動量,因此另辟蹊徑:通過‘聆聽’穿過鏡子的彈性波來探測它們對鏡子的影響。我們能借由這些波的特征追蹤到光脈沖本身的動量,這為最終界定和模擬光動量如何存在于物質內部打開了大門。”

研究人員說,新發現有助于他們進一步了解光的基本特性。此外,對輻射壓力的理解也可以應用于諸多領域。

肯尼思·周說:“想象一下乘坐由太陽帆驅動的星際游艇前往遙遠的星球;或在地球上研發可組裝微型機器的光學鑷子。目前,我們還沒有走到那一步,但新發現是重要的一步。”

-

傳感器

+關注

關注

2565文章

52962瀏覽量

767086 -

測量

+關注

關注

10文章

5237瀏覽量

113458 -

光學傳感

+關注

關注

0文章

89瀏覽量

9013

發布評論請先 登錄

地物光譜儀如何幫助科學家研究植被和土壤?

云天勵飛董事長陳寧當選深圳市青年科學家協會第十屆會長

微型裝置以獨特方式捕獲并測量光

我國科學家制備出可控手性石墨烯卷

AI 推動未來科學 晶泰科技共襄未來科學大獎周

西湖大學:科學家+AI,科研新范式的樣本

華為自動駕駛科學家陳亦倫投身具身智能創業

科學家將拉曼光譜的測量速率提高100倍

AI for Science:人工智能驅動科學創新》第4章-AI與生命科學讀后感

《AI for Science:人工智能驅動科學創新》第一章人工智能驅動的科學創新學習心得

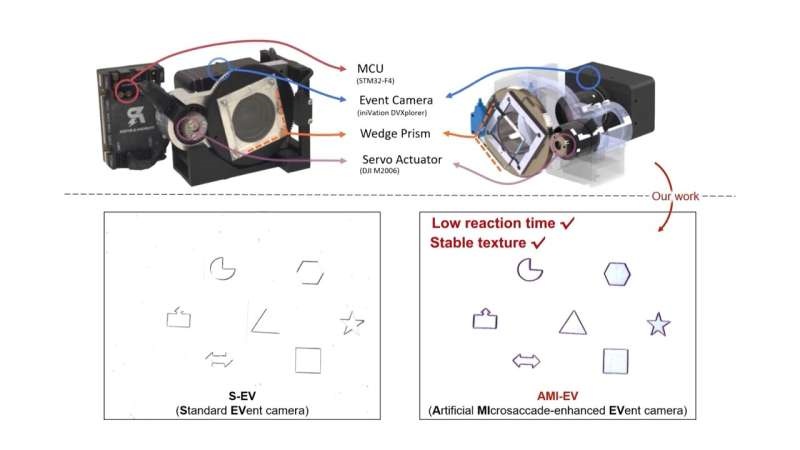

受人眼啟發!科學家開發出新型改良相機

通過“聆聽”—科學家首次測量光的動量

通過“聆聽”—科學家首次測量光的動量

評論