芯片一直是國內科技業界關心我的熱門話題之一,尤其是華為最近在芯片禁令上受到的困擾,讓人們更深刻的意識到,芯片技術自主可控的重要性。近日,關于“碳基芯片”的消息在業內流傳,據悉,碳基集成電路技術被認為是最有可能取代硅基集成電路的未來信息技術之一。

一、什么是“碳基芯片”

20世紀五、六十年代,集成電路發展開始提速,這是通過氧化、光刻、擴散、外延、蒸鋁等半導體制造工藝,把構成具有一定功能的電路所需的晶體管、電阻、電容等元件及它們之間的連接導線全部集成在一小塊硅片上,然后焊接封裝在一個管殼內。以單晶硅為主的半導體集成電路,已經變得無處不在,成為整個信息技術的強大支柱。

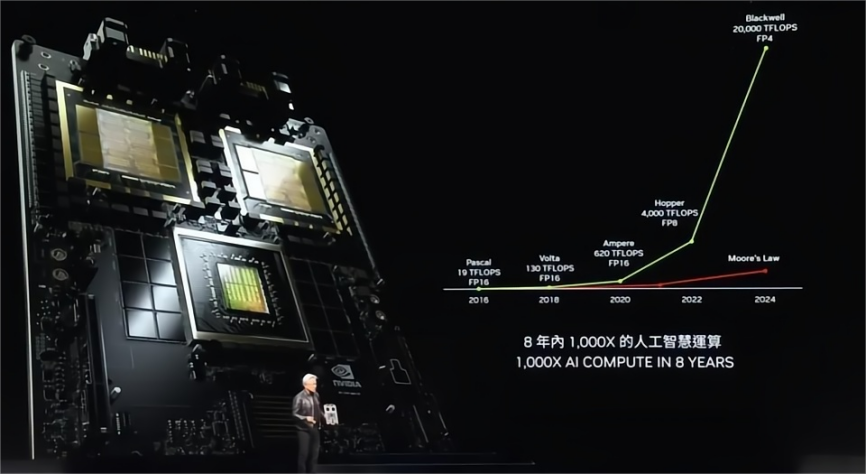

進入21世紀以來,人們為了提高芯片性能,一直按照“集成電路上可容納的晶體管數量大約每隔18個月便會翻一番,性能也將提升一倍”的規律提高單個芯片上晶體管的數量。但芯片尺寸越小,相關工藝難度也越高,尤其是在進入納米級別后,來自材料、技術、 器件和系統方面的物理限制,讓傳統硅基芯片的發展速度開始減慢。

因此,人們開始尋找新的方向、新的材料來替代硅基芯片,而采用碳納米晶體管就成為了兩種比較可行的方案之一。為什么選擇碳元素,這與其本身很多優質的特性有關。

資料顯示,用碳納米管做的晶體管,電子遷移率可達到硅晶體管的1000倍,也就是說碳材料里面電子的群眾基礎更好;其次,碳納米管中的電子自由程特別長,即電子的活動更自由,不容易摩擦發熱。

理論上來說,碳晶體管的極限運行速度是硅晶體管的5-10倍,而功耗方面,卻只是后者的十分之一。也就說,在更加寬松的工藝條件下,碳晶體管就能取得與硅晶體管同等水平的性能,這也是所謂“碳基芯片”出現的原因。

二、我國碳基芯片的研究與發展

1997年,北京大學成立全國第一個納米科技研究機構:北京大學納米科學與技術研究中心。2002年,清華大學吳德海教授團隊和美國倫斯勒理工學院P.M.Ajayan教授合作,首次制備出利用浮動化學氣相沉積方法制備直徑約為300至500微米的碳納米管束。

同年,清華大學范守善教授團隊報道了從碳納米管陣列拉絲制備碳納米管纖維的方法。除了這些成就,據2014年數據,我國有超過1000家高校和科研所從事碳納米材料研究活動,在碳納米材料的研究方面不斷創新。

中國碳基納電子器件代表研究機構有中科院、北京大學、清華大學等。今年5月份,有消息報道稱,北京大學電子系教授彭練矛帶領團隊采用了全新的組裝和提純方法,制造出高純半導體陣列的碳納米管材料,制造出芯片的核心元器件——晶體管,其工作速度3倍于英特爾最先進的14納米商用硅材料晶體管,能耗只有其四分之一。該成果于今年初刊登于美國《科學》雜志。

使用該方法制備的碳納米管純度可達到99.9999%,陣列密度達到120/微米。通過這一技術,研究人員有望將集成電路技術推進到3nm節點以下!

▲北大團隊研發的晶圓級高質量碳管陣列薄膜

此外,中國科學院金屬研究所的研究人員在納米碳基材料高效催化一級醇轉化研究中獲得進展。他們發現調控納米碳催化材料的氧化還原能力,可控制一級醇反應方向,實現對目標產物選擇性的調控。

利用可再生的生物質資源制備精細化工產品或能源材料有助于解決現代社會能源枯竭、污染嚴重的問題。將生物質原料衍生的一級醇類化合物(甲醇、乙醇和丁醇等)高值轉化為化學品的新方法和新體系,成為化學、化工和材料領域的熱點研究方向之一。

研究人員將碳材料應用于丁醇轉化反應體系中,發現其本征氧化還原能力取決于碳材料共軛尺寸的大小及雜原子的引入。合理調控納米碳催化材料的化學組成和結構,即其氧化還原能力,可控制一級醇反應進行方向,實現對目標產物選擇性的有效調控。

他們以碳材料催化構效關系研究為基礎,設計制備出一種新型石墨烯/氮化硼(BCN)納米復合催化材料。該材料的特點是石墨烯和氮化硼域共存在同一結構中,二組分在納米尺度的雜化能夠提高復合材料在氧氣環境下的熱穩定性,且二者間的協同作用賦予復合材料更高的催化反應活性和目標產物選擇性。實驗結合理論計算結果給出復合材料催化甲醇轉化過程的反應路徑,實現分子(原子)尺度上對反應過程的本質認識。

三、碳基半導體

隨著這些年碳納米管及納米材料研究的深入,相關工藝日趨成熟,實驗室中也成功地制造出碳晶體管,但是想要把這些單獨的碳晶體管大規模的組合連接在一起形成一塊完整的芯片,還是一件很困難的事情。

目前科學家們已經通過化學方法,把單個的碳納米管放置在硅晶片上想要放的特殊溝道里,但相比于芯片中能放置上千萬個硅晶體管的數量,科學家們最多只能同時放置幾百個碳納米管,遠遠無法投入商業化。其次,要想把碳晶體管排布在晶圓片上,需要更加精準的刻蝕技術。

有不少人認為,碳納米管技術會在接下里的十年里準備就緒,成為取代硅材料之后的芯片材料,屆時“碳基芯片”也將會成為未來的主流芯片。事實上碳晶體管沒法量產,最大的原因在于,碳元素太活潑了而且介電常數又低。此外,技術障礙只是一方面,成本及成品率的問題同樣難以克服。

早在去年9月,美國MIT團隊就開發出了第一個碳納米管芯片RV16XNano,并執行了一段程序輸出:“hallo world!” 當然,盡管碳納米管場效應晶體管(CNFET)比硅場效應晶體管更節能,但它們目前仍大多存在于實驗室當中。

據悉,這個碳納米管芯片內部擁有14000個晶體管,具備16位尋址能力,采用RISC-V指令集,但其相比當前的芯片來看,性能并不突出。其芯片頻率僅1MHz,大約是30年前的水平。

硅晶體管尺寸的不斷縮小,推動著電子技術的進步。當摩爾定律走到盡頭,硅晶體管縮小變得越來越困難。以半導體碳納米管為基礎的晶體管,作為先進微電子器件中硅晶體管的替代品,與金屬氧化物半導體場效應管(MOSFET)類似,它成為構建下一代計算機的基本單元。

本文由電子發燒友綜合報道,內容參考自東方財富網、IT之家,轉載請注明以上來源。

-

芯片

+關注

關注

459文章

52089瀏覽量

435283 -

碳基半導體

+關注

關注

1文章

7瀏覽量

8603

發布評論請先 登錄

TMD或將取代Si,下一代半導體材料來襲

擊碎摩爾定律!英偉達和AMD將一年一款新品,均提及HBM和先進封裝

電力電子中的“摩爾定律”(2)

跨越摩爾定律,新思科技掩膜方案憑何改寫3nm以下芯片游戲規則

電力電子中的“摩爾定律”(1)

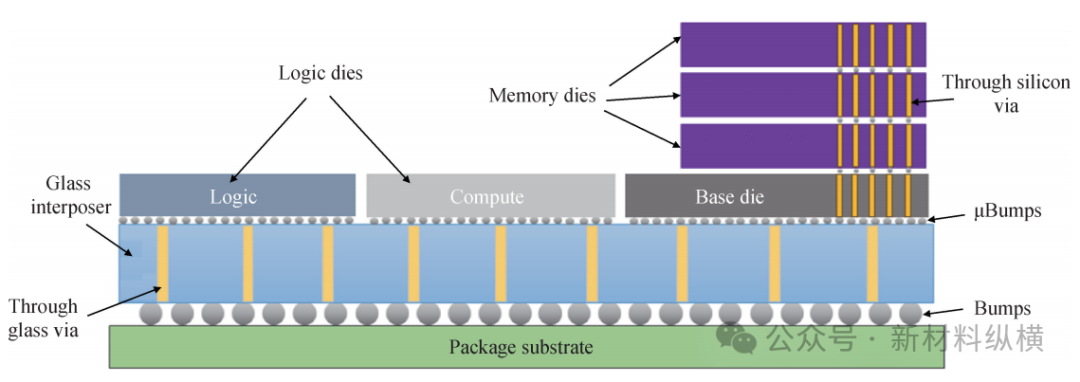

玻璃基板在芯片封裝中的應用

瑞沃微先進封裝:突破摩爾定律枷鎖,助力半導體新飛躍

混合鍵合中的銅連接:或成摩爾定律救星

石墨烯互連技術:延續摩爾定律的新希望

摩爾定律是什么 影響了我們哪些方面

后摩爾定律時代,提升集成芯片系統化能力的有效途徑有哪些?

觀點評論 | 芯片行業,神奇的一年

高算力AI芯片主張“超越摩爾”,Chiplet與先進封裝技術迎百家爭鳴時代

摩爾定律走到盡頭,碳基芯片登上舞臺

摩爾定律走到盡頭,碳基芯片登上舞臺

評論