人工智能是近年來兩會熱議話題之一。繼人工智能連續三年寫入政府工作報告后,今年政府報告提出擴大有效投資,重點支持“兩新一重”建設,人工智能無疑也屬于“兩新”的重要內容。對此,包括百度董事長李彥宏、科大訊飛董事長劉慶峰在內的多位兩會代表委員紛紛暢談人工智能,建言重點人工智能產業發展。

用AI推進新基建備受關注

人工智能是當今世界科技創新和產業發展的熱點,也是全國兩會期間各位代表和委員關注的重點。

作為企業界人工智能的“首席布道官”,今年的兩會,全國政協委員、百度董事長李彥宏提交了四份提案,其中三份與人工智能有關,涉及新基建、智能交通、支持繼續教育等。

李彥宏提出“關于構建人工智能新型基礎設施,勾畫智能經濟發展藍圖”的提案。他建議,加強政策引導,在“十四五”規劃、新型基礎設施建設等重大戰略規劃中,應更加注重人工智能新型基礎設施的構建和部署,大力推進智能經濟發展。

今年,全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰也以新基建為關鍵詞,建議加快人工智能輔助診療技術在基層的應用推廣,并將人工智能電話機器人作為公共衛生服務手段納入《國家基本公共衛生服務規范》,提升基層公共衛生服務效率。

全國政協委員、搜狗公司首席執行官王小川也表示,人工智能作為新基建重要領域之一,未來會給經濟社會生活各個方面產生深遠影響。對于這樣一項將成為未來社會基礎設施的技術,進行立法是有必要的。

賦能千行百業助力經濟高質量發展

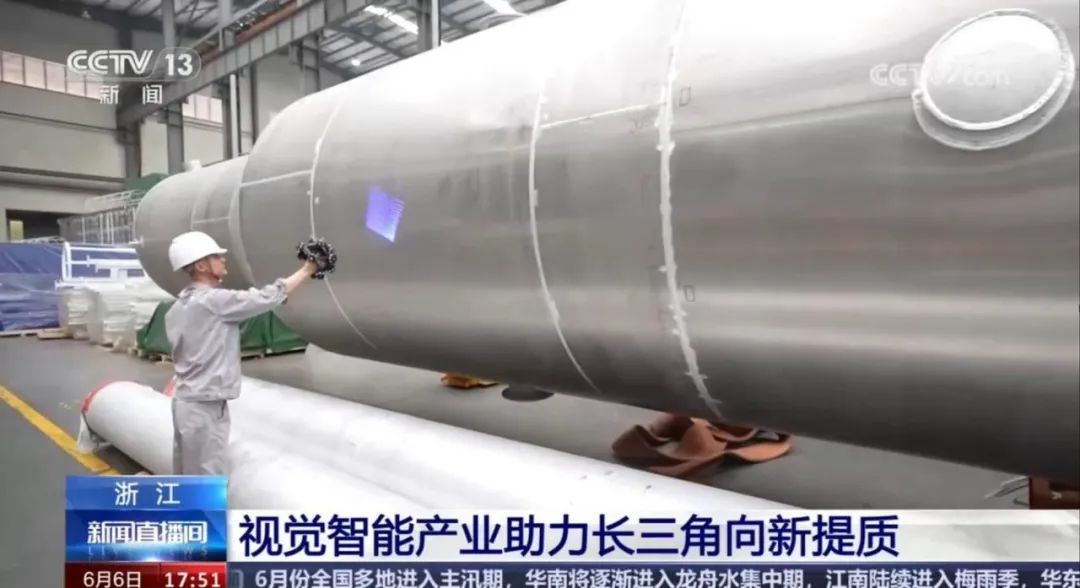

人工智能助力新基建提速,在“新基建”重要領域之一人工智能行業,業內人士認為,當前人工智能和產業結合,出現了“滲透360行”的現象,推動了社會經濟的大發展。

疫情期間,人工智能成為一支重要的戰疫力量,以醫療機器人、影像分析、大數據分析、智能紅外測溫和面部識別等為代表的人工智能技術為疫情防控提供了強有力的技術支撐。在防疫主戰場武漢市,智醫助理電話機器人僅用6小時就完成100萬居民的篩查隨訪,提升疫情篩查效率20倍以上。

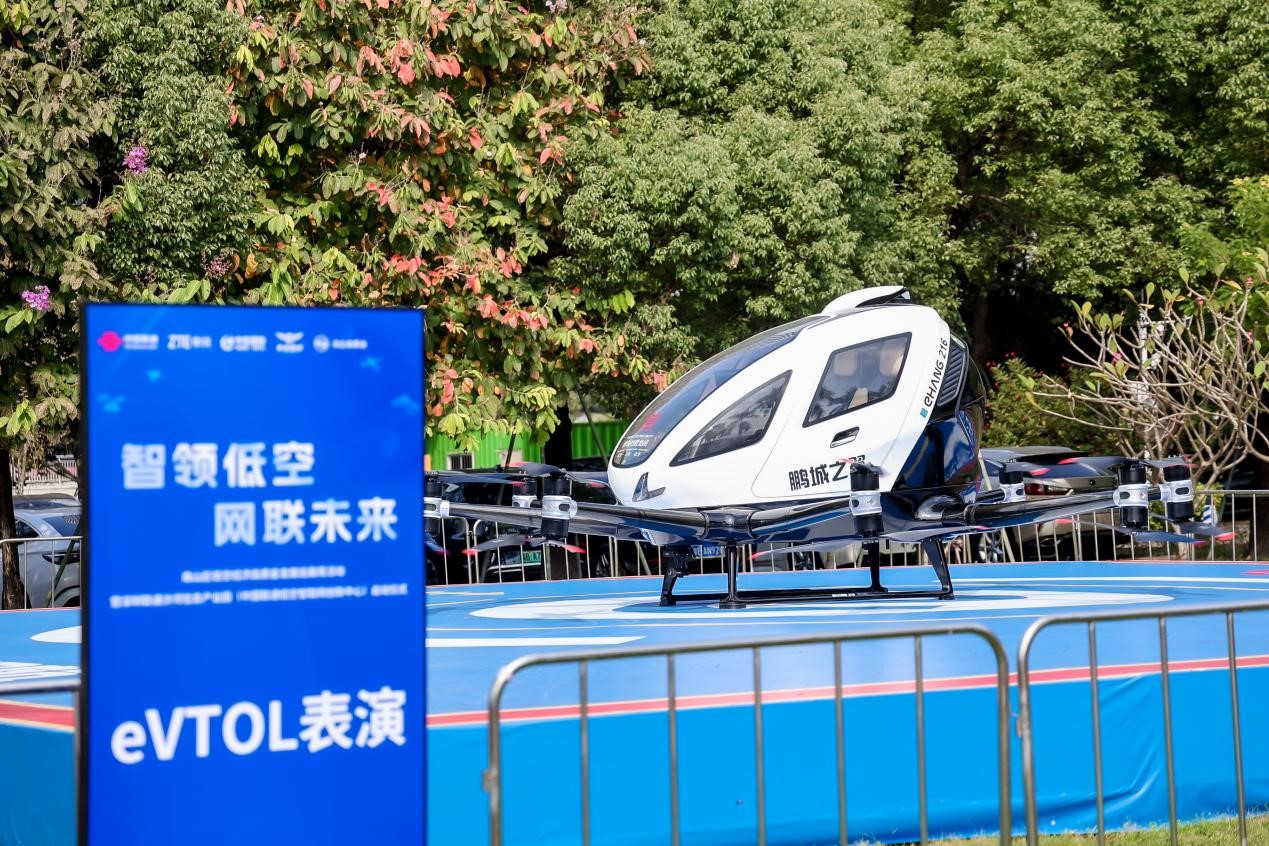

人工智能不僅滲透進生活的方方面面,也推動了產業的大發展。全國人大代表、奇瑞汽車股份有限公司董事長尹同躍透露,人工智能與汽車產業早已成功嫁接。目前奇瑞不斷進行技術升級,提供并線輔助、車道偏離預警、自動泊車等駕駛輔助功能,將繼續落地“人工智能與互聯生態融合”,未來還可以把智能支付、人臉識別等更豐富的互聯網生態結合到汽車里。

從人工智能技術當前的應用情況來看,其目前已在交通、金融、醫療、教育和裝備制造領域都有了一定程度的應用。李彥宏透露,經過測算,在智能交通領域,僅僅通過軟件的形式,就可以使目前的交通效率提升15%-30%。

人工智能技術正在賦能各行各業,從發展趨勢來看,智慧醫療、智能家居、智能裝備等領域與人工智能技術相結合還有非常大的想象空間。

人工智能產業亟待突破核心技術

近年來,中國人工智能產業化發展迅速,企業數量、融資規模均居全球第二,成為人工智能產業化大國之一。不過,從我國人工智能產業化總體上看仍處于早期階段。

一方面,需要加強智能化基礎設施建設,夯實制造業等領域的基礎信息化能力。中國科學院計算技術研究所研究員山世光認為,當前AI應用研究方面,中國和美歐差距不大,但是AI基礎研究、基礎設施方面的差距不容小覷。他建議應該加強基礎智件體系的研究,未來還需要建立AI算法中心、知識中心,甚至建立國家級的知識中心。

另一方面,也要加快突破一批人工智能產業化核心關鍵技術。目前,中國絕大多數的人工智能應用也還是構建在美國的深度學習框架之上,李彥宏反復強調了中國人工智能實現自主可控發展的重要性,建議加快打造具備國際領先水平的人工智能新型基礎設施,出臺國家級人工智能芯片支持計劃。

AI與工業深入融合是現代工業發展必由之路,總體上來看,我國人工智能與工業的融合成效初顯,但與美德日等先進國家還存在明顯差距。

對此,全國政協委員、交通運輸部科學研究院副院長王先進建議,應加快推動國內人工智能行業標準體系建設,探索成立開源基金。全國政協委員、中聯重科董事長詹純新則建議,國家大力支持工業人工智能和企業基礎研究平臺發展,加大對企業國家重點實驗室的支持力度,進一步提升企業技術創新的主體地位,促進創新要素向企業集聚。

責任編輯:tzh

-

AI

+關注

關注

88文章

35065瀏覽量

279345 -

人工智能

+關注

關注

1806文章

48996瀏覽量

249214 -

醫療機器人

+關注

關注

3文章

221瀏覽量

56059

發布評論請先 登錄

廣電計量助力廣州現代化產業體系高質量發展

軟通動力以開源鴻蒙技術助力數字經濟高質量發展

淺析:數字經濟時代,高質量數據集對AI產業帶來哪些新的變化

云知聲出席杭州市富陽區經濟高質量發展大會

潤芯微科技出席第五屆新經濟企業高質量發展大會

廣汽集團召開高質量發展大會

傅志仁解析AI與5G引領的高質量發展趨勢

芯盾時代助力車路云一體化高質量發展

立洋光電助力城市照明高質量發展

中興通訊引領5G-A高質量發展新紀元

媒體聚焦!思看科技3D視覺數字化賦能中國制造高質量發展

AI技術推進新基建加速,助力經濟高質量發展

AI技術推進新基建加速,助力經濟高質量發展

評論