2019年底到2020年初,新冠肺炎疫情在湖北武漢暴發,并迅速向全國蔓延。疫情來勢洶洶,黨中央、各級政府和全國軍民共克時艱,到三月底,這場傾舉國之力的疫情防控“戰役”終于初見成效。而在這個過程中,大數據、云計算、人工智能等快速發展的新一代信息通信技術,與疫情期間國家治理的方方面面深度融合,成為科技“戰疫”的先鋒。大數據作為信息科技的基礎,具有體量巨大、數據種類多樣、處理速度快和價值密度低等鮮明特點,在疫情追蹤、溯源與預警、輔助醫療救治、助力資源合理配置及輔助決策中得到廣泛應用,全面配合“智慧戰疫”。

大數據應用發揮三大優勢

一是整合系統,追蹤疫情發展動態。在疫情期間,對疫情的追蹤、溯源與預警對于控制疫情擴散發揮著重要作用。確定高危人群、潛在高危人群、潛在風險人群并進行精準排查、預防、監測等,全程都需要數據支撐。工業和信息化部迅速整合資源,建立疫情電信大數據分析模型,統計全國特別是武漢市和湖北省等地區的人員向不同城市流動的情況,從而幫助預判疫情傳播趨勢、提升各地疫情防控工作效率。中國有16億手機用戶,在疫情防控過程中,運營商憑借所掌握的數據資源規模大、人群覆蓋率高、有時空連續性等特點,積極參與了工業和信息化部的大數據咨詢。此外,疫情期間,一款“密切接觸者測量儀”于2月初投入使用,由于得到衛生健康、民航、交通、鐵路等相關部門的權威數據資源支持,普通民眾通過輸入個人信息就可以查詢自己是否為新冠肺炎病人的密切接觸者。同時,航空、鐵路的實名旅客大數據也能幫助各個城市的防控前線部門, 更快找到疫情高發區返回的人。此外,互聯網公司基于手機應用程序(App)定位系統所獲取的用戶位置信息,也可以幫助判斷整體的人口流動方向。

二是輔助醫療,提高救治與科研效率。一方面,可以通過基于大數據的人工智能及其他醫學相關技術,輔助或加速確診病例的判斷與救治;另一方面,為了減輕醫務人員負擔,避免人員交叉感染,越來越多基于大數據的智能機器人在抗疫前線被應用。這些機器人在醫院承擔為隔離病房配送餐飲、生活用品、醫療物資等任務,新研發的清潔消毒一體機器人還可以對醫院內的環境實現自主定位,提前規避密集人流,高效完成清掃任務。同時,大數據還可以識別高風險人群,助力基因檢測、疫苗研發等重要的醫療科研工作,提升科研效率。

浙江省杭州市運用數字賦能,利用大數據、移動互聯網等手段加強新冠肺炎疫情防控。該平臺可以實現自行在線申報,經后臺審核生成專屬的不同顏色的二維碼,作為個人在本地區出入通行的電子憑證,實現一次申報、動態管理、跨域互認、全省通用。

三是合理配置,避免資源“旱澇不均”。首先是整合資源信息,通過大數據查詢了解資源分配態勢和需求態勢。比如主要查詢企業信息數據的一款應用程序,在疫情期間重點梳理了生產前線緊缺醫療防護物資的企業信息,并向相關部門提供了一份防護服、消毒噴霧、醫用酒精和紅外線體溫計等四大類生產企業的列表,詳細地梳理了這些企業的區塊分布、企業規模以及聯系方式等信息。相關部門拿到名單后快速梳理產能,制定企業醫療補貼政策和專項扶持,讓企業盡快恢復生產。其次是物資精準投送。在整合物資信息的基礎上,對接精準物流是一個重要環節。例如,除了常規的物資供應鏈運轉外,為降低疫區配送人員在高危環境下配送時被感染的風險,一款智能倉儲自動導航(AGV)機器人在武漢等地區已參與到配送服務。而在河北、內蒙古等農村地區,物流無人機也逐步開展配送工作,為已封閉、隔離的偏遠山區提供物流服務。

大數據應用面臨三大挑戰

疫情防控期間大數據技術的廣泛使用既體現出這一信息技術應用的希望所在,也暴露出一些短板,尚需完善提高。

一是數據采集與分析質量亟待提高。大數據本身需要采集海量的全樣本數據才可以有基本的數據分析,從而產生有效信息。然而,當前在大數據的收集與分析上都存在很大的盲區和局限性。首先是原始數據采集不準確。至少有兩方面原因,一方面是部分數據采集手段落后。比如有的部門、單位還在采取手工作坊式的人工填報或電話問詢方式,準確率和效率都低,很難滿足大數據分析所需要的規范的海量數據要求;另一方面是數據采集缺乏代表性。比如通過網上足跡來采集數據,就只能代表上網的這部分人,非網民情況仍難以獲取,且網上行為本身就可能有欺騙性,這些都會造成原始數據的不準確。其次是數據分析質量有待提高。從疫情分析數據來看,目前公開渠道獲取的數據仍存在標準不統一、數據源重復、混亂等情況。大數據的核心在于互聯互通,只有融會了多源數據,才能發揮大數據的信息價值。在疫情防控中,數據“孤島”仍然存在,散落在不同部門無法聯通的數據及不同標準分析技術下產生的結果,仍在干擾大數據體現其真正的價值。比如,一些國際學者基于我國學者發表的基礎數據,在第一時間快速建立起新冠肺炎的傳染模型,與疫情隨后發展的實際情況契合度很高。而作為疫情首先暴發的國家,我們最先產生了大量原始數據,卻沒能發展出這樣的建模創新研究。這表明我們在信息科學技術與流行病學的融合,包括分析、評價和預測等領域的聯通亟待加強。基礎數據的收集是大數據產生有效信息的廣度問題,而數據分析則決定了大數據產生有效信息的深度。

二是公民個人信息保護壓力倍增。網絡數據是大數據時代泄露公民隱私的“重災區”,盡管大量網絡運營團隊為保護用戶隱私“全天候”工作,但網絡釣魚、惡意軟件和錯誤信息仍在侵害網絡用戶。實際上,相較于歐美民眾,中國民眾更愿意提供數據授權給數據公司,但中國民眾對自身數據安全越來越重視也是明顯趨勢。在疫情防控中如果需要使用公眾的數據隱私,應該事先告知,依法行事。

三是國家安全潛在風險不容小覷。如果個人數據的暴露僅涉及個人信息安全問題的話,那么上升到國家層面,就成為國家安全問題。數據為王的時代,誰占有了數據,誰就占有了國家秘密,而大數據的泄露就可能成為危害國家安全的大問題。由于我國的網絡基礎設施均由國外開發引進,大數據平臺的基礎軟硬件系統也尚未實現自主研發,加之微軟、蘋果等世界主要的互聯網企業生產的軟件產品均存在不少安全漏洞等,這些都嚴重威脅著我國大數據平臺的安全。被竊取的數據本身不一定會危害國家安全,但隨著大數據不斷積累,數據分析手段不斷提高,將來源于多種渠道、利用多種采集方式獲取的具有不同結構的數據匯聚到一起,相互補充、相互印證,就有可能發生從量變到質變的轉折,產生關乎國家安全的重要敏感信息。維護國家安全是一個完整的鏈條。這個鏈條上的任何一個環節面臨威脅,都有可能導致我國家整體安全態勢受到嚴重挑戰。新冠疫情防控期間產生的大量基因工程、細胞工程、遺傳工程、合成生物學等涉及生物安全的信息及相關醫療衛生信息等,如果不提前加以規范存儲和嚴格保護,未來就有可能成為影響國家安全的巨大隱患。

對抗新冠疫情的“戰役”遠未結束,大數據將持續為“戰疫”助力。但大數據代表的終究只是信息,而非智慧,只有為人類的智慧所用,大數據的能量才會真正暴發。這也是人類最終戰勝種種挑戰的希望所在。

-

醫療

+關注

關注

8文章

1906瀏覽量

59931 -

智能機器人

+關注

關注

17文章

901瀏覽量

84521 -

大數據

+關注

關注

64文章

8960瀏覽量

140221

原文標題:新冠疫情防控中的大數據應用:希望與挑戰

文章出處:【微信號:drc_iite,微信公眾號:全球技術地圖】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

三相全自動穩壓器的優勢

更改最大數據包大小時無法識別USB設備如何解決?

大數據與云計算是干嘛的?

大數據云計算都需要考什么證書?

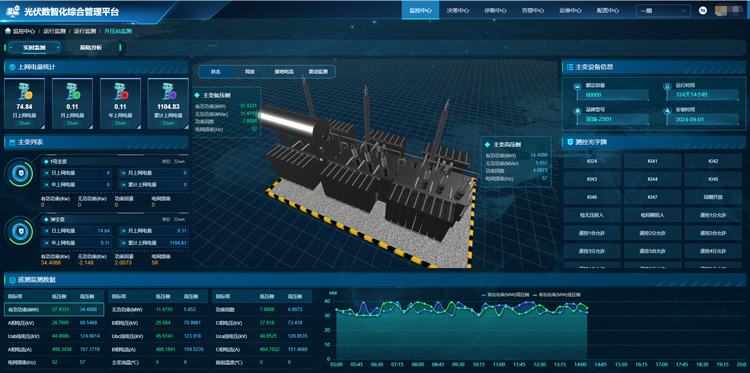

智慧光伏運維分析系統三大核心優勢賦能光伏電站智慧運維

三相負載箱與單相負載箱的區別與優勢對比

工程大數據平臺

緩存對大數據處理的影響分析

ADS1675最大數據吞吐率是是多少?

raid 在大數據分析中的應用

人工智能云計算大數據三者關系

智慧城市與大數據的關系

云計算在大數據分析中的應用

IP 地址大數據分析如何進行網絡優化?

大數據應用發揮三大優勢

大數據應用發揮三大優勢

評論