人工智能(Artificial Intelligence)被普遍認為是一種新的“通用目的”技術,如同輪子、印刷、電力、汽車、互聯網一樣,橫跨整個經濟的多種用途,將給很多行業帶來不同程度的變革。AI在互聯網已經被廣泛采用,復雜的后臺是為了給用戶提供簡單的個性化交互;AI在藥品研發、輔助診療等領域的價值已經初現端倪,疫情又加速了這個領域的變革。當然,新技術的發展大都遵循技術成熟度曲線,會有期望膨脹期、泡沫破滅期,之后逐漸爬升復蘇趨于成熟,AI同理。對任何行業來講,需要真正找到AI技術所能帶來的或深或淺的變化并矢志不渝逐步落地。作為一個古老的學科,在水利水務水環境領域AI能夠帶來什么樣的價值,下面提供我們和一些行業同仁共同的思考。

感知是水利水務水環境領域最大的痛點。無論是水量包括水位和流量監測,還是水質包括排口和斷面監測,還是監管包括工程和河湖管理,無論是使用各類傳感器,還是使用人工,都面臨巨大的難點。傳感器投資成本高,維護專業,耗損嚴重,即便壞了很多時候也不知道,而需要監測的點位分布廣泛數量眾多,為了做到時空相對連續的準確泛在監測很不現實。使用人工能夠顯著補充傳感器的不足,但地域廣泛,人力不足。做AI的人都知道,攝像頭是一個重要的低成本方案,已經在交通、安防等領域普遍采用,把攝像頭作為一個通用傳感器,賦予AI能力,打造端邊云的視覺傳感方案,具有投資成本低、維護簡單、耗損可控、一圖識多言、可自學習的特點,即便識別不準也可以遠程人工調取視頻確認。大家也知道,很多物理生物化學現象很難被視覺所感知,而機器視覺也做不到人的視覺能輕易完成的很多任務。

問題來了,水行業中存在的感知問題,能否因為AI的出現迎刃而解?

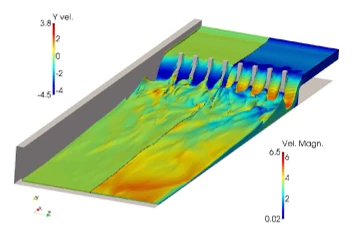

水量的角度看,水位和流速場是兩個重要的維度。對水位而言,現在通用的做法是通過物理量來換算,比如氣泡壓力、電導率等,但水位本質上是個長度的概念,完全可以通過視覺測量,即通過AI攝像頭測量水面線在水尺的位置來計算。除了要解決在黑夜、雨霧等特殊天氣的精度問題,還要考慮水尺變臟、變模糊、被沖毀、絕對水位等場景,通過技術攻關和產品設計,利用水尺和攝像頭的組合實現水位的時空相對連續的泛在監測,并在一些場景下通過水位流量曲線估計流量。水尺將在內澇積水測量、水文測量、取排水口獲得廣泛的應用,尤其是幫助解決城市內澇管理、中小河流、中小水庫、水資源、水環境等現在面臨的突出問題。流速場測量是水文工作的一個重要組成部分,任務艱巨,如何通過攝像頭測量光影在水體表面的表面流速場,哪怕會碰到風速、光照等環境的影響,這種相對簡單的非接觸式的測量方法仍然受到水文工作者的高度期待,尤其是洪水和應急場景。

水質的角度看,對入河排口和工業排口實現監測才能從源頭上解決水環境污染問題,而排口眾多分布廣泛,排水行為復雜,包括排口流量有無、流量多少、顏色形態、化學指標、生物指標、人員入侵等,使用在線監測設備的話建設和維護成本巨大。如何通過AI使得攝像頭包括多光譜攝像頭成為每個排口行為觀測的眼睛,成為一個重要的潛在選擇,并和自動采樣裝置聯動,在告警時自動采樣作為證據以供后續化驗和執法。單單實現排口流量有無這一個功能就已經受到監管者的歡迎,減輕巡查工作量,及時發現偷排、雨污混接、溢流等問題。當然,無論工業排口還是入河排口形態多樣問題復雜,需要通過技術攻關產品設計,真正發揮技術優勢解決客戶實際問題,此行任重道遠。

監管的角度,AI更是能成為水資源管理的眼睛,分布廣泛響應及時。與水相關的視覺技術是計算機視覺中最難的部分之一,光與水有豐富的交互,倒影、反光、透明、強光、弱光、雨霧、補光等等,很多場景下尤其是城市河道光污染非常嚴重,而水資源管理中需要識別的場景大多數是小概率事件,比如漂浮物、拋灑物、水體入侵等,從而導致信號弱噪音強也即信噪比低,識別難度很大。而且目前AI技術本身有其明顯的局限,包括需要大量的標注數據,場景定義要非常明確等,要努力在技術可實現性、客戶需求度、商業可行性中尋找交集。除此之外,閘站泵站水廠等基礎設施有無人化和智能化的趨勢,如何通過AI和5G等新技術分階段賦能落地,也是個很有潛力的方向。

空天地一體的感知網絡是業界普遍看好的方向。

衛星遙感數據上云是大勢所趨,如何提高數據可用性,縮短模型開發周期,提高目標識別、變化檢測、地物分類等的效率,服務于水土保持、河湖管理等領域具有重要意義。無人機無人船能夠實現連續的長距離自主巡航,隨著控制精度的不斷提高、惡劣環境適應性的不斷增強,將會成為河湖日常和應急管理的重要手段,AI技術不僅體現在視頻分析,更體現在自主行動。這些和固定攝像頭一起,從點、線、面不同視角互相補充增強。對這些非結構化數據包括遙感影像、視頻流進行結構化處理后,和其它傳感器獲取的結構化信息融合起來,共同匯聚成數據湖,供各類水利水務水環境業務使用。數據就是情報,數據的可靠性是第一位的。

預測調度業務是水利水務水環境中的核心業務,AI技術有望讓現有的預報調度一體化系統再上一個新臺階。現有預報調度業務主要依賴機理模型,無論是參數率定還是其他數據挖掘工作,現有機制中并沒有很好的發揮不斷累積數據的價值。而且現有預報調度系統高度依賴于專家經驗,方案生成的效率較低,控制粒度不夠精細,據調研發現目前大部分系統中也并沒有采用運籌優化方法。隨著業務范圍的不斷擴大,無論是大型流域綜合調度,還是城市水資源水環境調度,都需要對眾多水利工程進行聯合調度,要考慮防洪排澇、水資源、水生態、泥沙、應急等多種目標,更迫切需要機器智能與專家智慧相互補充。

首先分析數據驅動模型和機理模型的關系。從預測預警的角度看,現有的機理模型在落地中碰到眾多的現實問題,包括數據準備不足、模型參數過多、計算量大等,導致理論在實踐中有落地難度,精度也有待進一步提高。利用泛在監測所獲得的時空相對連續的監測數據,通過數據科學和機器學習方法,對采集到的數據進行可靠性分析,建立數據驅動模型從而對水文水環境等進行黑箱或灰箱建模,這樣更關心輸入輸出從而使得建模相對簡單,也能對來自現實世界的實時監測數據進行及時有效利用從而避免理論建模帶來的潛在偏差,而且能夠更容易實現多源數據的融合和相互預測。據此提供的短中長期預測預警服務,能顯著彌補原有機理模型存在的一些問題,并和機理模型各司其職,從而實現“預測準”。機器學習模型也存在一些關鍵的挑戰,包括依賴于數據的可靠性,對時空連續性要求也高,另外當系統的動態特性發生變化時比如新建水利工程,需要對歷史數據進行新的轉化和利用。而機理模型能夠基于物理、化學、生物等原理對系統的動態特性進行重新建模,相對于機器學習模型更有潛力快速適應新的變化。開發數據驅動模型,并與機理模型進行有機融合,是必然趨勢。

其次分析機器智能和專家智慧的關系。作為機器智能的組成部分,數據驅動模型和機理模型相互補充,可以提高系統的精度和適應性,包括基于參數或結果對機理模型的在線校正,相似洪水識別等。可以快速給出各種目標和約束情況下的方案推薦供人決策,包括使用運籌優化方案進行方案自動迭代,使用調度規則庫和知識圖譜進行可行方案自動生成。機器智能擅長暴力計算,可以對復雜大規模問題進行細粒度和高頻的計算從而達到更優。通過機器智能和知識管理可以實現知識和能力更有效的傳承傳播迭代,從而實現持續進化。與機器智能不同的是,專家智慧具有優秀的融會貫通的能力。決策會商時領導會從全流域、長時間跨度、綜合各種指標來考慮問題。預測預報時,預報員需要根據經驗對系統預報結果進行手工調整和修正。調度控制時,調度控制專家根據經驗對突發和異常情況給出判斷和建議。數據挖掘時,數據科學家要不斷從數據中發現新的模式模型。專家智慧和機器智能交互融合,朝精細化智能化發展,實現“預測準”和“調度準”。

特別的,知識圖譜將在水利水務水環境業務中將扮演越來越重要的角色。流域、河網、管網本身就是網狀結構,與之相關的知識是一個更復雜的網絡,而知識圖譜的“實體、屬性、關系”非常適合表達這樣的網狀關系。知識圖譜已經被廣泛的應用于互聯網、診療、呼叫中心等領域,包括搜索、推薦、問答、自動文本生成等,它擅長于就復雜問題給頂尖專家提供知識賦能,也擅長于作為載體把頂尖專家的能力傳遞給普通從業者。而防洪排澇、水環境、水生態等很多問題,需要廣泛的知識和復雜的推理,頂尖專家和普通從業者需要借助知識圖譜作為工具。知識就是力量,應該把它們匯聚起來,讓機器參與分發。

水是生命之源,任何水都是由每一滴水組成的。無論是感知水和光的復雜交互,還是認知中對水量水質的仔細推敲和精確計算,都需要我們更深入的理解水,從每一滴開始,也就更加敬畏自然。AI賦能提供了一條嶄新的道路,有機會打造智慧的眼睛和大腦,感知水,用好水。

責任編輯:gt

-

傳感器

+關注

關注

2567文章

53099瀏覽量

768418 -

攝像頭

+關注

關注

61文章

4989瀏覽量

98626 -

AI

+關注

關注

88文章

35361瀏覽量

280878

發布評論請先 登錄

深控技術工業網關在水務領域的應用

三維CFD仿真技術,讓水利水務管道輸水更安全、高效

CET中電技術:智慧水利水務解決方案

水務領域設備數據監測和遠程管理的實施步驟

匯川技術在綠色智慧水務領域的創新技術

數字化賦能水務水利,實現高質量與可持續發展

智慧水利物聯網解決方案:科技助力防洪抗旱與生態保護

光譜成像相機和光譜視頻監控在水環境中的應用

水動力仿真軟件:國產可控,助力水利行業“四預”工程

昆侖海岸以物聯網技術引領水務行業變革

中軟國際助力智慧水務高質量發展

助盲環境感知裝置設計方案

水利水務水環境領域的感知問題,能否采用AI技術進行解決

水利水務水環境領域的感知問題,能否采用AI技術進行解決

評論