在中國受人工智能影響最大的醫療健康行業中,數據已成為“AI+醫療”落地的最大阻礙之一——數據復雜且質量參差不齊。那么,基于人工智能、云計算和大數據三位一體的互聯互通,是否有望打破醫療數據孤島,助力應用落地?

中國哪一行業受人工智能影響最大?答案是:醫療健康行業,AI滲透率達22%。

這也致使智能醫療的戰場已經涌入無數新老玩家,但比起數據標準化、信息化起步早的金融等行業,醫療領域面臨更嚴重的數據孤島問題——數據零散且質量參差不齊。

不少企業都因為技術門檻高而選擇在“門外”張望,醫療健康行業到底需要怎樣的AI方案?

將數據作為突破口,或許是一劑良藥:

醫療數據復雜且分散,“對癥下藥”的前提是需要有效地建立起安全可信的多源數據協同方案;

基于云計算和大數據技術的互聯互通,AI、云、大數據的“組合拳”成為消除醫療數據孤島的利器;

智能醫療中最先落地的技術主要集中在計算機視覺領域,例如醫學影像、醫療圖像分割等,這些方面的數據量較大,而CPU憑借對大內存的支持,在高速、大容量數據承載和讀寫能力上的優勢就格外突顯,有望讓相關AI推理速度得到較大提升;

在為大半個智慧醫療圈的企業做“后盾”的過程中,從芯片航母轉型到數據中心的英特爾總結了一份《英特爾醫療健康行業AI實戰手冊》,用AI內功助力AI+醫療落地。

醫療健康行業AI滲透率達22%,市場潛力巨大但數據“水深”

在中國,醫療健康行業是被人工智能滲透最多的領域。

在中國各類垂直行業中,人工智能滲透較多領域的包括醫療健康、金融、商業、教育和安防等,其中醫療健康領域占比最大,達到22%。

相比安防、教育等行業,AI出現在醫療領域起到的更多是輔助作用,并非要直接取代人類的工作。例如,在醫學影像中,AI技術作為一種工具,憑借在準確度與工作可持續性方面的優勢,可以輔助醫生提升診斷效率,有利于醫生做出最終判斷。

然而相對于數據標準化、信息化起步早、機械化工作方式占比高的金融行業,醫療健康業真正擁抱AI面對的限制更多,甚至目前還很難看到明確的未來。

數據就是一大難關,無論是數量還是質量。智慧醫療面臨著諸多挑戰:

數據量。模型越復雜,參數越多,所需要的訓練樣本量就越大。但是對許多復雜的臨床場景而言,所需要的大量可靠數據卻并不容易獲得;

數據質量。一般而言,健康數據的組織化和標準化程度都不高,且數據分散、有噪聲。在條件不好的診所,還存在電子病歷信息缺失或有誤、多機構間分散存儲等問題,同時接口數據可靠性也很差;

模型的可解釋性。深度學習模型是個黑盒子,對如何得出結論沒有明確的解釋,其決策模式的權威性也尚待驗證;

模型的通用性。首先是模型偏差,比如采用白種人患者數據進行訓練的模型,可能在其他種族患者中效果不佳;還有就是模型互操作性差,也就是很難建立一個適用于兩種不同電子病歷系統中的深度學習模型;

已知前方“攔路虎”,亟需更對路的AI解決方案。

基于人工智能、云計算和大數據的互聯互通,打破數據孤島,建立醫療全連接

在AI三大支柱——算力、算法和數據中,數據更有望成為智慧醫療的突破口。

其中,醫學影像則被認為是AI與醫療的融合中,最有可能率先實現商業化的領域。影像數據的標準性和大體量為AI在這一領域的應用提供了最重要前提。

通過較為成熟的算法和大數據應用,機器讀片可以做到較為“客觀、精準、高效”,也給機器在醫學影像上與人工媲美,甚至代替人工增加了可能。

然而,過去很多醫療數據都是孤島式的,一個設備產生一個孤島式數據,一家醫院產生一個孤島式數據,當把這些“孤島”全部連接在一起,才是真正的大數據。

而英特爾此前倡導要“深挖數據紅利,釋放數據價值”。同時,人工智能、云、大數據技術結合也是必然趨勢,可圍繞數據的每個環節創造價值。

如今在醫學影像分析中,“云技術+大數據+AI”這套組合拳正逐漸打破醫療數據的孤島:基于云計算和大數據技術的互聯互通,各醫療機構之間可以建立無邊界醫療全連接。

將醫技設備鏈接和聚合起來的醫真云

例如,西安盈谷的解決方案就是,先通過醫真云的部置,利用物聯網技術,將源自不同設備的海量醫學影像數據鏈接起來,再通過其醫學影像處理及分析云計算核心引擎iMAGES,來輸出強勁的影像大數據在線處理能力。最后,構建 Cloud IDT 服務,將AI技術引入到醫學影像處理和分析中。

在這一解決方案的過程中,盈谷在英特爾的支持下完成了 Cloud IDT 服務向英特爾架構平臺的遷移,以及對于 Tensorflow等AI技術框架的部署和優化。

AI與云技術的搭配實現了實現了人工智能輔助醫學診療的創新。例如,在篩查肺部疾病時,在 Cloud IDT 服務的輔助下,低劑量 CT 肺小結節智能化輔助診斷定量的監測敏感度(探測率)已達到 95%,篩查時間也由人工方式所需的10多分鐘縮短到6秒以內。

CPU優勢盡顯,深度學習技術加速圖像分割AI推理

事實上,入局AI+醫療,強大推理能力的尤為重要。

在AI推理市場,英特爾至強處理器的普及率非常高,為80%-90%的AI推理助力。

而作為計算機視覺技術的重要分支,圖像分割已在醫學影像處理領域獲得廣泛應用,例如腫瘤和其他病理位置定位、計算機輔助手術以及臨床輔助診斷等細分領域。

隨著計算機視覺技術飛速發展,與卷積神經網絡(CNN)類似的模型,是目前基于AI的圖像分割技術中常見的網絡模型。這其中,全卷積網絡、U-net 和 V-net 是常見的幾種基于深度學習的圖像分割方法。

基于AI的圖像分割需要大規模推理,而AI應用不能對臨床診療造成延遲,因此需要保持保證 AI 推理具備高吞吐、低延遲的特性,在這方面CPU優勢明顯。

西門子醫療與英特爾一起合作,優化了基于全新的第二代英特爾至強可擴展處理器平臺構建的心腔檢測和量化模型。

西門子醫療與英特爾一起構建心臟 MRI 的 AI 分析能力

處理器內置的英特爾深度學習加速技術,具有全新的矢量神經網絡指令(VNNI),能夠進一步加速深度學習中的各種計算密集型操作,讓圖像分類、圖像分割、目標檢測等 AI 應用在該處理器平臺上的推理效率變得更高。

英特爾深度學習加速技術對 INT8 良好的支持能力,使其可以將 FP32 訓練模型轉化為 INT8,在保持準確性的同時大幅提升推理速度。

硬件如同土地,那么軟件就像耕地的工具,選擇適合的軟件與硬件搭配,能實現事半功倍的效果。

圖像分割的深度學習模型也需要軟件進行優化。CT檢查是現代醫療最常用的檢查手段之一。以往通常依賴人類醫生進行人工看片,通用電氣醫療集團(GE醫療)正利用深度學習的方法,使 CT 切片圖像能更便捷地進行分類和標記。

英特爾DLDT是 OpenVINOTM 工具套件中,專門用于深度學習模型的推理加速部件。可以對多種主流深度學習開源框架訓練好的模型進行轉換和優化,生成獨立于深度學習框架的 bin 文件和 xml 文件。

利用英特爾DLDT 對模型進行轉換和優化后,可將優化后的模型導入GE 醫療CT 邊 緣 AI 增強應用中,該應用在硬件基礎上構建了基于邊緣的強大推理引擎。

多核心帶來了推理性能的穩步擴展

GE 醫療希望在對模型實施優化后,能夠在使用小于 4 個處理器核心的情況下,使推理引擎每秒可處理的圖像數量達到 100 張。優化后的測試結果為:在使用了英特爾至強處理器上的4個核心時,優化后的模型每秒可處理的圖像數量,提升到了596張,近6倍于上述的期望值。

AI介入藥物研發進程,圖像分析模型訓練時間從11小時降至31分鐘

醫療健康行業不僅限于臨床醫學,還包含藥物研發與制造等細分領域。

AI技術如今也被運用于藥物研發進程,基于細胞圖像的高內涵篩選(HCS)是目前在該領域常用的自動化分析方法之一,也是AI技術在藥物發現早期環節的重要應用。

利用深度學習方法、從數據中“自動”學習,并區分一種治療與另一種治療的相關圖像特征,但細胞顯微鏡圖像巨大的信息量使這一方法仍需耗費大量時間——其圖像分析模型的訓練時間約為 11 小時。

如今,英特爾和諾華的生物學家、數據科學家們通過基于優化的英特爾至強可擴展處理器平臺上部署的 M-CNN 網絡,來加快 HCS 分析,實現更佳的訓練和推理效果。

諾華優化后方案的訓練效果

優化方案部署了8 個基于英特爾至強可擴展處理器的節點,使用 Broad Bioimage Benchmark Collection* 021 (BBBC-021) dataset29 數據集,圖像總量為 1 萬張,尺寸為1024*1280*3。在超過20 次的訓練后,如圖上圖所示,訓練時間總長約為31分鐘,準確率超過 99%。

在這一過程中,CPU在大內存方面的優勢就格外突顯。它在某些需要較大容量內存的(數十GB乃至上百GB)場合時要優于其他平臺的表現。

事實上,醫療行業內,盡管數據質量參差不齊,但常常要處理大量需要大內存支持的影像數據,除了3D數據外,還有附帶時序的核磁共振4D數據,它們更加依賴大容量內存。

用特定硬件“圈地”畫邊界,增強數據安全防護

盡管前景并非百分百明朗,但很多傳統醫療機構還是一頭扎進了AI戰場。

人們對健康的追求是不會停止的,AI+醫療這一領域也更貼近人們對未來科技世界的美好期待——AI的出現對智能化醫療體系的構建起到了關鍵作用。

就數據方面,AI+醫療依然存在不少隱患,這需要政策與技術的雙重努力。

2017年7月8日,國務院印發《新一代人工智能發展規劃》,提出要發展智能醫療,推廣應用人工智能治療的新模式新手段,建立快速精準的智能醫療體系。

政策的支持促使人工智能在醫療領域的應用更上一層樓。然而,醫療行業大數據集中化確實是一大重要趨勢,但在數據安全和主權問題尚未沒解決前,不同醫療和健康機構的數據很難實現真正意義上的共享,或者共同的發掘和利用,這就要求技術方面要建立起真正實用且安全可信的多源數據協同方案。

在這方面,英特爾就憑借過“硬”技術,為平安科技聯邦學習技術團隊聚合多源數據實施 AI 模型訓練的過程保駕護航。

英特爾SGX 技術以可信“飛地”來增強數據安全防護

英特爾SGX 技術可通過在特定硬件(例如內存)中構造出一個可信的“飛地”(Enclave),使數據和應用程序的安全邊界僅限于“飛地”本身以及處理器,同時其運行過程也不依賴于其他軟硬件設備。

這意味著數據的安全保護是獨立于軟件操作系統或硬件配置之外,即使硬件驅動程序、虛擬機乃至操作系統均受到攻擊和破壞,也能更有效地防止數據泄露。

而多源數據,顧名思義,數據來源多樣,來自不同機構。英特爾SGX 技術能解決另一痛點問題就是跨醫療機構、跨公司企業之間的數據利用問題——既可以推動跨不同機構的數據利用,又可以保障其安全。

中國醫療市場潛力巨大,AI+醫療仍處于起步階段,英特爾在這方面的經驗將為傳統醫療企業轉型提供高價值的借鑒作用。

在人工智能賦能各個領域中,落地已經成為繞不開的話題,所有AI都應該最終能做到解決實際問題,實現真正的落地。簡化流程、對癥下藥,正是英特爾在中國醫療健康行業的AI實戰經驗。

-

數據

+關注

關注

8文章

7255瀏覽量

91812 -

醫療

+關注

關注

8文章

1904瀏覽量

59903 -

人工智能

+關注

關注

1806文章

49004瀏覽量

249264

發布評論請先 登錄

MBox20網關開啟工廠互聯互通與數據上云新時代

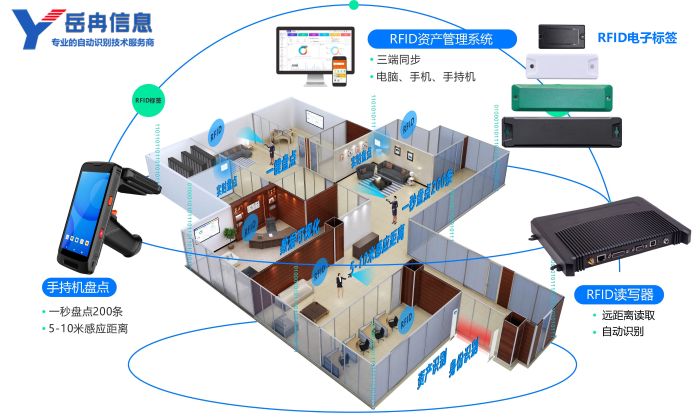

RFID技術三位一體開啟智能資產管理新時代

基于人工智能、云計算和大數據三位一體的互聯互通,是否有望打破醫療數據孤島

基于人工智能、云計算和大數據三位一體的互聯互通,是否有望打破醫療數據孤島

評論