7月17-18日,由工業和信息化部指導,IMT-2020(5G)推進組聯合中國通信標準化協會共同主辦的2019年(暨第七屆)IMT-2020(5G)峰會在北京召開。為期兩天的峰會以“5G商用 共贏未來”為主題,邀請工信部領導以及數十家國內外主流移動通信和行業應用單位專家500多人參加會議,集中探討5G技術、標準、試驗、產業等最新進展與趨勢等最新進展與發展趨勢。

會上,中國人民解放軍總醫院神經外科凌至培團隊主治醫師、博士后宗睿發表了主題演講。

謝謝主持人、謝謝大會給我們團隊這個機會,對我們平常的一點工作的心得進行匯報。

剛才聽了很多精彩演講,尤其聽了很多高大上的,華為、富士康、高通,這些平常都是只能在公眾號里見到的新聞人物的精彩演講,感到非常高興。

我是一個基層醫生,工作沒有那么高大上,而是一個病人一個病人地看,一個手術一個手術地做。

解放軍總醫院在去年軍改之后發生了巨大的變化,把原來的301醫院、302醫院、304醫院等軍隊三級甲等醫院整合變成了新的“解放軍總醫院”,醫院規模有了巨大提高。

我們第一醫學中心神經外科,在全國專科排名第3或第4左右,科室年手術3500臺。我們在日常工作中有很深刻的體會,現在的醫療確實需要在技術上、在通訊上給我們深入支持,推動傳統醫學發生一些變化。

解放軍總醫院在遠程醫學方面早有這樣的工作,在2015年、2016年,解放軍總醫院的遠程醫學中心就已經連接了全國的3500多個網點。這樣工作的來源最開始是因為軍隊醫院的背景,首先要考慮解決在邊疆、哨所、沿海、島嶼這些邊遠的很偏僻的地方的軍人的醫療怎問題,基于這樣考慮,很早就開展遠程醫學的建設。

經過前期的建設,由最初的軍隊單位,后來逐漸擴容,到包括基本上覆蓋了全國各個省市的3500家基層醫院。

我們感覺,4G時代已經比較好的解決了遠程醫學的實現。

這里要說明一個問題,過去的遠程會診對內科疾病解決的比較好。內科的疾病是所謂的“望聞問切”,是不“動刀”的,病人過來之后,病人問醫生怎么怎么樣,醫生再看看他怎么樣,再拍個片子看一看,最后再提一個建議,整個診治的環路就基本完成了。

在這樣的場景下,4G基本上已經能夠勝任了。

5G時代到來,我們作為一個醫學領域的人士,也想蹭蹭熱點,思考在5G到來之后,醫學界能做一些什么,所以我們向華為、中國移動、大唐電信等的專家們請教5G究竟有什么特點。

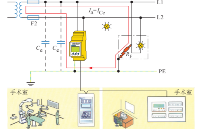

專家們告訴我們5G有三個特征,第一,它的速度非常快,下載一部電影幾秒鐘就能下載下來。第二個,它的時延非常短。第三個,它的容量非常大。我這樣理解在在做諸位通訊領域“大咖”面前可能有點班門弄斧,但是作為外行人大概就理解到這三點。

這給我們提供了一個想象。剛才講到遠程醫學,那只是內科疾病。實際上人生病有很多是外科疾病,有很多疾病都需要做手術,需要做操作。5G能夠給我們帶來什么呢,后來我們想能不能利用它的低時延、高帶寬、高速度的特征做一點過去遠程會診做不到的事情——遠程手術。

如果在4G時代下做遠程手術,應該是不可能的,因為它的時延比較大,如果前方病人已經動脈破裂出血,我這邊看著視野還是清晰的,沒有出血,這樣盲目操作,會給病人帶來災難性的后果,所以遠程手術的前提是我們必須能進行即時操作,時延越小越好。

對于醫生來講,5G+醫療,首先在手術方面就能得到突破。我們認為如果想讓5G+醫療在手術上得到突破,首先要具備幾個要素:

第一,得有醫生來做手術,這是毫無疑問的。

第二個,得有快速的網絡。

光有這兩點還不行,還得有合適的機器人,因為前方醫生通過網絡操作,必須前面得有一個終端,所以這三大系統都是必不可少的。

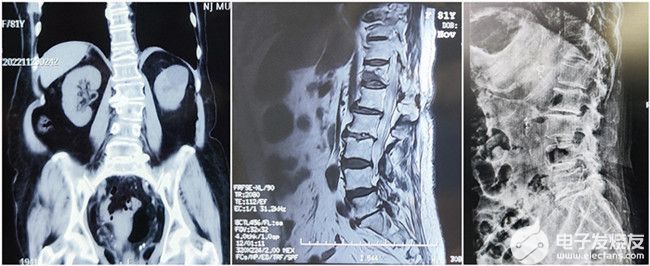

我們在3月份經過文獻查新,經過網絡檢索,認為我們所進行的遠程控制人體顱腦手術應該是全世界首例的在人體上的5G遠程手術,我們進行的術式是腦起搏器手術,原理是用電極植入到大腦功能性的一個區域內,電極在控制下進行放電,調控神經的功能。目前我們已經可以做到對抽動癥、帕金森癥、阿爾茨海默癥等嚴重影響人類健康的,尤其是老年人的疾病,實現治療。

這兒有一個視頻,很遺憾播放不了。左圖是病人在放完起搏器之后,帕金森病的病人特點就是行走困難,病人動作非常緩慢,走路非常難受,嚴重的病人只能坐在輪椅了。右圖是我們團隊凌志培教授把起搏器安置好之后,這兒有一個電池,起搏器就可以源源不斷地向腦內放電,可以讓病人“箭步如飛”地行走,對病人和家庭而言,極大地減少了負擔。

這是一個肌張力障礙的幼兒,手術前這個小孩基本上脖子整天扭轉,穿衣、睡覺都很困難。像這樣的孩子基本上沒有什么精彩人生可言。我們經過手術治療,做腦起搏器手術,左邊的圖片,這個孩子已經正常上學了。

這類治療最核心的要點就是把電極精準地植入到顱內,好象打靶一樣,要打到10環,10環還不夠,要打到10.5環,越精確手術效果越好。

同時腦起搏器我們還有其他的困境,因為植入之后需要調解不同的參數,讓這些參數適應每個病人的體質和不同的病情,但是病人來一次醫院是非常困難的,尤其是外地的病人。我今天接診的病人,一個來自寧夏,還有來自云南,還有來自上海的,來到我這兒來,可我們時間有限,只能給他10分鐘的時間看病,病人千里迢迢,家里還得陪著家屬,這樣往返醫院的代價是非常大的。手術后,需要病人往返醫院多次,甚至5次到6次,這種消耗對于普通家庭還是非常沉重的。

所以我們想能不能在這些環節上做點事情,提高效率。

所以我們就探索了5G+遠程門診+遠程手術+術后遠程程控全體系全鏈條的應用嘗試。同時針對國內醫療資源分配不均衡,提出改進的具體方法促進優良醫療資源下沉也是國家衛計委一直提倡的做法。

據我所知,目前能夠把這個手術做好的醫院并不多,帕金森一個病就有300萬的病人,只有百余家醫院才能做這個手術,遠遠不夠的。而且百余家醫院也是參差不齊的。醫療資源分配不均衡,優質醫療資源稀缺,這就是全國各地的患者為什么都要到北京、上海等大城市看病,突破千難萬險,找人托關系,找醫生看病的原因。

5G+醫療是不是可以彌補優質資源不均衡的問題?

首先我們測試通過遠程控制MER,MER就是腦起搏器植入手術的微電極記錄步驟。我們想MER的遠程控制,應該是首先具備遠程手術3大要素的手術步驟:第一,有醫生,第二,有網絡,通過電腦控制。第三,它有一個終端設備,這個設備是一個機械設備。這三個要素湊齊之后,就成功進行這樣一個治療。

首先在小范圍內進行嘗試,左邊是在辦公室,病人在手術室,這個距離很近,專家就在身邊監督,我們心里有底的,可以保證安全的。首先這個嘗試成功了。

我們又與美國佛羅里達進行了有圖的遠程聯線,沒有進行手術,只是進行了遠程的計劃和遠程的討論,這也成功了。

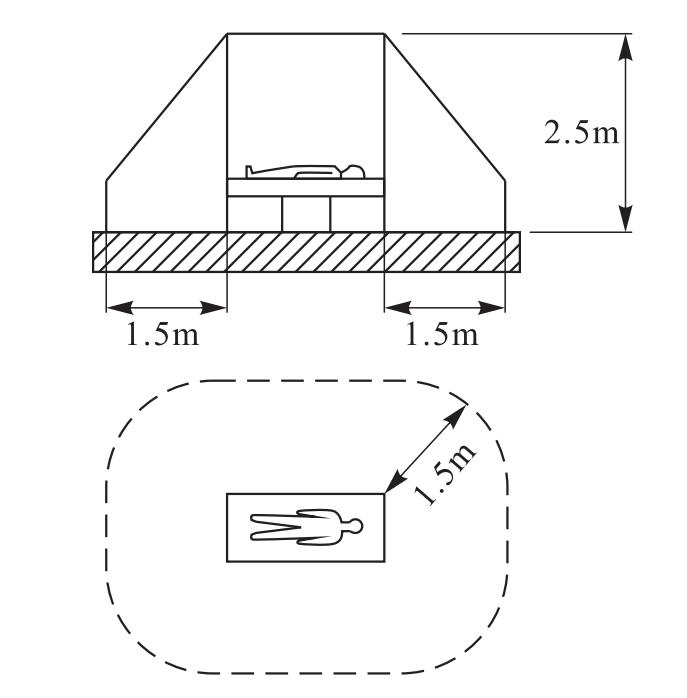

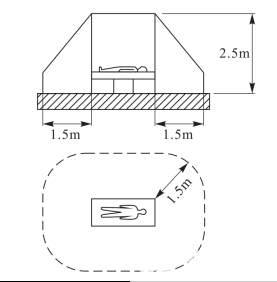

下一步我們就進行仔細規劃,在移動公司和華為的支持下,積極準備首次遠程手術。我們設計的工作流程是首先醫生評估,然后核磁檢查,固定頭架,CT檢查,植入IPG,電極植入及術中測試,術中電生理。究竟坐標要打到哪兒,我們通過5G技術進行坐標計算。

這個5G+“手術”我們并不是第一個,過去有人嘗試了,今年1月份解放軍總醫院的肝膽外科做動物的手術。還有西班牙報道的遠程指導,專家在下面指點,告訴遠處的醫生手術怎么做,但是不是真正的操作動手。

這次是真正的遠程人體手術了,為此我們醫院倫理委員會進行了嚴格的討論和審查,我們得到了倫理批準。手術當天,凌至培主任飛到海南三亞,然后應用我們之前的系統,這個就是微電極記錄的設備,左邊這個圖片就是人在海南三亞了,通過桌面控制系統在5G網絡下控制機器的旋轉,然后機器旋轉可以緩慢推進電極深入。這個工作為什么在5G來做,因為在4G有時延,加入電極推進過頭了,4G網絡可能還沒有反應,這就會發生危險。所以我們用5G這個技術進行,因為5G可以時時準確的反饋電極進入的位置。最終手術取得預期效果,獲得成功,央視對我們的手術進行報道。(播放視頻)

大家注意這個裝置這個旋鈕在緩慢地旋轉,這是一個遠程控制的過程。中間鋸齒樣的信號就是大腦神經元的放電信號,如果電極到了一個特征的靶點,我們可以獲得特征的電信號,就提示電極到了靶點核心了,這個過程要準確要可靠,不能出現任何紕漏。如果達到正常的靶點,病人立刻出現震顫的改善。

現場的醫生,既是操作員也是安全員,他們在現場進行查體檢查病人癥狀改善的程度。將來5G手術的大規模應用,我們想,可能在相對基層的醫院,基層的醫生,只要能夠掌握如何安框架,如何進行基本的手術操作工作就可以了,把最難的動作交給專家,由專家遠程控制,這樣可能是以后的一個基本的遠程手術場景。

目前,我們和國內包括安徽、山東已經有幾個省市的單位建立了初步的更大范圍內的應用嘗試的研究聯盟,希望下一步能夠擴大技術的應用。

這個場景是術后的程控,我們特意擺拍了一下,桌子上放了一個華為5G的基站,這樣病人就不需要過來進到真正的醫院。現在5G的程控,病人術后5G的管理也已經變成我們一個常規動作了。

每周有兩次門診,就是給病人進行遠程的程控。過去病人必須到門診來,把程控器放在病人的肩膀上調整參數,現在基本上是標準化程序了,病人都是在家,利用通過微信類似的視頻聊天,我們會發給病人這樣一個程控設備,由病人在家自己把這個設備放在這兒,然后我們遠程控制,實現這樣程控。

目前已經進行了兩年這樣的實踐,我們認為是沒有問題的,是可靠的,治療的質量基本等同于病人來到現場。

可以這么講,一個術后的遠程程控,一年可以給病人節省一大筆錢。

我想,5G在醫療的應用應該還是非常有前景的。但我們應該審慎進行,因為醫療講究的是安全,誰也不想拿病人做實驗,每一個病人也不希望自己變成小白鼠,所以我們要強調它的穩妥和安全性。

同時,我們要積極地抓住國家的政策,比如分級診療、醫療資源下沉,結合起來做一些過去做不了的事兒,把過去能做的事兒做得更好,如果實現這些了,就是5G真正在醫療領域真正的成功應用。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論