工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)橫跨許多重要的領(lǐng)域,并且在制造業(yè)掀起了一波新變革。決定工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)水平的主要因素有高定位、高傳輸、高效能。把感測(cè)、通訊與數(shù)據(jù)分析結(jié)合在一起,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)就能最大程度上提升作業(yè)效率。制造業(yè)將占據(jù)IIoT市場(chǎng)的最大比例。

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(Industrial Internet of Things, IIoT)風(fēng)潮持續(xù)發(fā)燒,全球制造業(yè)正掀起一波新變革。透過無(wú)線通信技術(shù)、定位、感測(cè)等技術(shù),打造完善的設(shè)計(jì),可提升產(chǎn)能、良率,滿足工業(yè)產(chǎn)線對(duì)客制化與速度需求,增進(jìn)工廠應(yīng)變能力與智能化程度。

不管是稱為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)或是工業(yè)4.0,透過把感測(cè)、通訊與數(shù)據(jù)分析結(jié)合在一起,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)能大幅改善流程與效率,并為制造、運(yùn)輸、車隊(duì)管理、采礦以及農(nóng)業(yè)等各個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來全新的變革。

雖然目前業(yè)界多關(guān)注于取得更多的原始數(shù)據(jù),然后再進(jìn)行分析、并將結(jié)果提供給重要的決策制定者,但現(xiàn)在對(duì)于地點(diǎn)與時(shí)間信息的重視也日益提升。這個(gè)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變是因?yàn)椤柏S富的環(huán)境”訊息將為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的程序開發(fā)人員與系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員帶來令人振奮的機(jī)會(huì)。

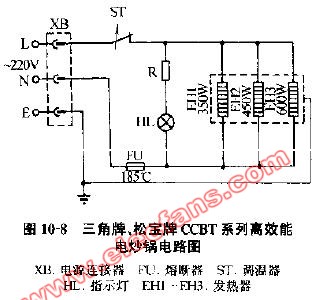

舉例來說,與其單純地利用胎壓或懸吊系統(tǒng)的監(jiān)控傳感器來偵測(cè)道路上的危險(xiǎn)突起或坑洞,如果將此數(shù)據(jù)與精密的位置信息結(jié)合,并提供給車隊(duì)中的其他車輛,便能避開此危險(xiǎn)位置,從而降低對(duì)整個(gè)車隊(duì)的損害(圖1)。

?

圖1

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)橫跨許多重要的領(lǐng)域,所有領(lǐng)域都能因準(zhǔn)確的位置與時(shí)間提供更精細(xì)、豐富的環(huán)境訊息而獲益。

目前,車隊(duì)已經(jīng)可以利用電子記錄裝置(Electronic Logging Devices, ELD)來監(jiān)控車輛的各種狀態(tài)。重要的參數(shù)包括里程數(shù)、位置、停靠點(diǎn)、引擎使用、以及行車時(shí)數(shù)等。由于壓力、燃料以及溫度傳感器已被整合到輪胎與引擎控制單元(Engine Control Units, ECU)中,可追蹤如振動(dòng)、濕度和排氣量等參數(shù),因此車輛的整體狀況可以被實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),以便在發(fā)生嚴(yán)重故障前,提早進(jìn)行維修。現(xiàn)在,主要的差別在于,需要結(jié)合精密定位與安全的數(shù)據(jù)通訊技術(shù),來進(jìn)一步監(jiān)測(cè)車輛。

在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域方面,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)有助于確保全球的食物供應(yīng)。根據(jù)預(yù)測(cè),到2050年,全球?qū)⒂?1億人口,利用聯(lián)網(wǎng)傳感器來追蹤溫度、土壤條件、日照與濕度,能提供土地優(yōu)化利用所需的數(shù)據(jù)。準(zhǔn)確的位置服務(wù)與實(shí)時(shí)的信息通訊,能讓農(nóng)夫確保農(nóng)作物在最佳的時(shí)刻快速、且有效地采收。

當(dāng)然,如果數(shù)據(jù)、時(shí)間與位置不正確,或是因不可靠、高延遲、或不安全的系統(tǒng)建置而無(wú)法正常通訊,那么,所有這些優(yōu)勢(shì)便無(wú)法發(fā)揮效果。不準(zhǔn)確的位置以及150微秒或更長(zhǎng)的延遲,對(duì)消費(fèi)裝置和家庭網(wǎng)絡(luò)或許可以被接受,但是對(duì)于工業(yè)應(yīng)用,最高的效能、耐用度、安全性以及可靠度都至關(guān)重要。

此外,對(duì)定位準(zhǔn)確度的要求,也驅(qū)動(dòng)了多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織與創(chuàng)新公司重新檢視GPS、北斗和GLONASS等全球?qū)Ш叫l(wèi)星服務(wù)(GNSS),以及短距離無(wú)線電和蜂巢式技術(shù)能否一起運(yùn)用,以便盡可能地提供最準(zhǔn)確的時(shí)間與位置信息。

例如藍(lán)牙訊號(hào)的到達(dá)角(Angle-of-arrival, AoA)和出發(fā)角(Angle-of-departure, AoD)分析、以及利用存取點(diǎn)訊號(hào)的時(shí)差測(cè)距(Time-of-flight, ToF)分析、Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的訊號(hào)紋定位算法(Fingerprinting)等技術(shù),目前都已被采用,此外,超寬帶(Ultrawideband, UWB)訊號(hào)技術(shù)又重新在定位應(yīng)用獲得重視。

蜂巢式技術(shù)則朝向多樣化發(fā)展。一直以來,蜂巢式技術(shù)著重在更高的數(shù)據(jù)傳輸率,以因應(yīng)多媒體應(yīng)用的需求,但現(xiàn)在窄頻IoT(NB-IoT)已獲得重視,可實(shí)現(xiàn)在授權(quán)頻帶內(nèi)的室內(nèi)與戶外、低功耗傳感器的通訊應(yīng)用。

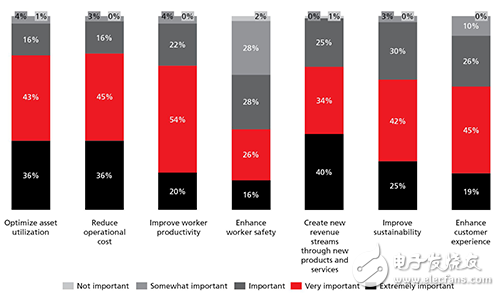

研究機(jī)構(gòu)MarketandMarkets預(yù)測(cè),從2015到2020年,工業(yè)IoT市場(chǎng)將以每年8.03%的復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)增長(zhǎng),并將達(dá)到1,510億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

報(bào)告亦指出,半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)展、云端運(yùn)算、IPv6標(biāo)準(zhǔn)化、以及各國(guó)政府的支持等都是IIoT重要的促成因素。但真正的推動(dòng)力量來自于制造業(yè),預(yù)計(jì)將占IIoT市場(chǎng)的最大比例。

智能工廠的主要受益領(lǐng)域包括產(chǎn)品生命周期管理、電子、材料與采礦、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備以及機(jī)器視覺(Machine Vision)等。

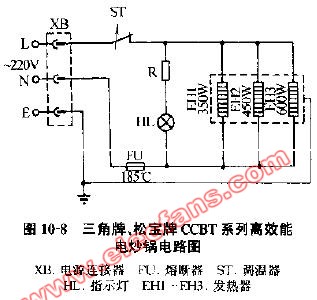

報(bào)告指出,對(duì)大多數(shù)現(xiàn)有的制造商、能源業(yè)者以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者來說,初期采用IoT的效益主要來自以上提到的成本節(jié)省與流程改善,以及有可能推動(dòng)新的營(yíng)收來源,并強(qiáng)化員工生產(chǎn)力與工作條件。特別是,報(bào)告還指出,可運(yùn)用無(wú)人機(jī)(UAV)來巡視管線,使員工暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)降至最低(圖2)。

圖2

降低營(yíng)運(yùn)成本、提升生產(chǎn)力,以及創(chuàng)造新的營(yíng)收來源,只是推動(dòng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的眾多原因中的三個(gè),此趨勢(shì)還能為設(shè)計(jì)人員與企業(yè)帶來更多的想象空間與可能性。

為物聯(lián)網(wǎng)裝置提供“何地與何時(shí)”信息

對(duì)于需讓物聯(lián)網(wǎng)裝置能在約100公尺范圍內(nèi)通訊的設(shè)計(jì)人員來說,適合的技術(shù)方案有許多種,甚至多到不知如何選擇,包括藍(lán)牙、IEEE 802.15.4(ZigBee、Thread和其他)、Z-Wave以及Wi-Fi等。

要在這些技術(shù)方案中做選擇時(shí),必須詳細(xì)考慮它們的各種特性,包括傳輸距離、網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)功能、是否支持原生互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)、數(shù)據(jù)傳輸率、以及功耗等等。

舉例來說,藍(lán)牙SIG計(jì)劃將藍(lán)牙Class 2無(wú)線電的最小傳輸距離從10公尺擴(kuò)展到40公尺。此外,還打算把網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)功能增加到藍(lán)牙低功耗(Bluetooth Low Energy, BLE)中,并倍增其數(shù)據(jù)傳輸率以及降低延遲。針對(duì)工業(yè)應(yīng)用,10ms范圍內(nèi)的延遲是很重要的,以確保工業(yè)IoT系統(tǒng)及裝置能實(shí)時(shí)反應(yīng),以及對(duì)任何異常狀況的失效安全(Fail-safe)設(shè)定。

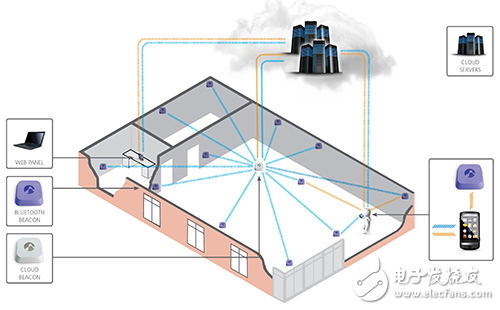

然而,在某些領(lǐng)域中,定位功能以及其他的環(huán)境數(shù)據(jù)逐漸受到重視。許多藍(lán)牙無(wú)線電已經(jīng)內(nèi)建溫度傳感器,這是一個(gè)很好的開始。針對(duì)位置警示,蘋果(Apple)已于2013年推出iBeacons技術(shù),這個(gè)技術(shù)雖已普及,但它的準(zhǔn)確度不高,無(wú)法解析1公尺以內(nèi)的位置(圖3)。它主要采用近接規(guī)范(Proximity Profile, PXP),亦即利用接收訊號(hào)強(qiáng)度指示(Received Signal Strength Indicator, RSSI)來決定距離,但因?yàn)榄h(huán)境的干擾與吸收問題,RSSI會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo),而且隨著距離增加,誤差更為嚴(yán)重。

圖3

藍(lán)牙iBeacons利用RF訊號(hào)的相對(duì)強(qiáng)度來決定位置,與不受訊號(hào)吸收與RF傳遞問題影響的時(shí)差測(cè)距相比,準(zhǔn)確度較低。

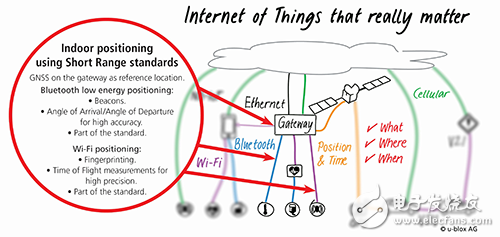

若要取得公分等級(jí)的定位準(zhǔn)確度,應(yīng)根據(jù)到達(dá)角與出發(fā)角來計(jì)算。此技術(shù)已經(jīng)過充分的研究,并且被證明是更為有效的方法(圖4)。

圖4

為了增加「何地」的訊息,GNSS網(wǎng)關(guān)可利用到達(dá)角、出發(fā)角、RF訊號(hào)紋定位算法以及時(shí)差測(cè)距分析等短距離無(wú)線技術(shù)來增強(qiáng)。

例如,ToF over Wi-Fi,透過量測(cè)一個(gè)封包需花多少時(shí)間從發(fā)射器到達(dá)接收器,已展示出能夠達(dá)到30公分以內(nèi)的定位準(zhǔn)確度。

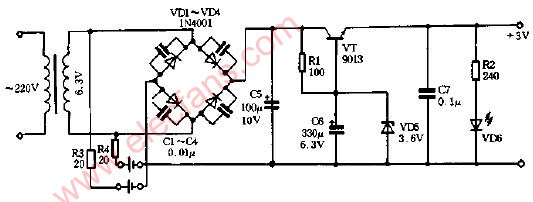

設(shè)計(jì)人員可將此數(shù)據(jù)與GPS網(wǎng)關(guān)的正確時(shí)間戳結(jié)合在一起(圖5),這些網(wǎng)關(guān)不一定是昂貴的專用裝置:智能型手機(jī)也擁有提供此訊息的功能,并能利用任何一種無(wú)線技術(shù),或甚至有線接口將數(shù)據(jù)連接到云端。

針對(duì)車到基礎(chǔ)架構(gòu)(V2I)、車到車(V2V)或車到物(V2X)等各種應(yīng)用,最低的通訊延遲是很重要的,因此業(yè)界正朝基于IEEE 802.11p的5.9GHz頻帶無(wú)線電移轉(zhuǎn),利用一個(gè)10MHz通道以及適合的協(xié)議,可確保訊號(hào)延遲保持在50ms以內(nèi)。

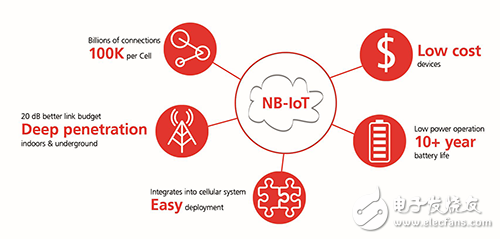

NB-IoT擴(kuò)展工業(yè)IoT連接選項(xiàng)

由于適合工業(yè)應(yīng)用的短距離室內(nèi)無(wú)線電技術(shù)有許多不同的選擇,蜂巢式技術(shù)通常不會(huì)被考慮,特別是在需要超低功率的IoT領(lǐng)域。但過去一年來,除了LoRa之外,新的NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)興起,已獲得廣大的關(guān)注。NB-IoT是由3GPP組織制定,可在授權(quán)的GSM和LTE頻段上運(yùn)作,主要鎖定需要長(zhǎng)電池壽命、深度覆蓋范圍、以及低成本的室內(nèi)與戶外應(yīng)用(圖6)。

圖5

NB-IoT可為GSM與LTE網(wǎng)絡(luò)提供99.5%或更高的室內(nèi)IoT覆蓋范圍,并擁有可支持各種關(guān)鍵工業(yè)應(yīng)用的生態(tài)系統(tǒng)。

傳統(tǒng)的GSM與LTE網(wǎng)絡(luò)只能達(dá)成95%到99%的戶外覆蓋范圍需求。但是,基于蜂巢式技術(shù)的IoT裝置有更高的覆蓋范圍需求,尤其當(dāng)它用在關(guān)鍵應(yīng)用與不易到達(dá)的位置。因此,它的室內(nèi)覆蓋范圍比例必須至少達(dá)到99.5%或更高。3GPP正透過窄頻技術(shù)的增強(qiáng)功率頻譜密度(Power Spectrum Density, PSD)來解決這個(gè)問題。與GSM網(wǎng)絡(luò)相比,16次的重新傳輸機(jī)制與獨(dú)立式的保護(hù)帶(Guardband)頻譜規(guī)劃模式可為NB-IoT提升20dB的覆蓋增益。

NB-IoT能以比蜂巢式技術(shù)更低的功耗與數(shù)據(jù)傳輸率來運(yùn)作,同時(shí)也能支持IoT裝置要求的堅(jiān)固性與可靠性,因此非常適合于監(jiān)控瓦斯與水表等僅需一般及少量數(shù)據(jù)傳輸?shù)难b置。NB-IoT的其他主要應(yīng)用領(lǐng)域包括智能城市的街燈控制、大樓自動(dòng)化、人群追蹤、以及農(nóng)耕監(jiān)控等。

在眾多IoT應(yīng)用中,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是非常重要的角色,它的設(shè)計(jì)與建置必需符合最嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及最佳的安全性需求,且需要具備最豐富的環(huán)境信息,并滿足成本與上市時(shí)程的要求。

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評(píng)論