早在2015年9月,中國移動就成功完成了世界上首個于商用4G網絡上的Massive MIMO部署。軟銀應該是繼中國移動之后,全球第二個部署TD-LTE+Massive MIMO的運營商。

我們才不關心網絡峰值速率呢,我們關心的是如何提升最低速率。

前不久,來自軟銀的網絡規劃負責人如是說。

這位負責人表示,軟銀網絡的最低速率在1 Mbit/s和5 Mbit/s之間,這拉低了用戶的移動視頻體驗。而之前的網絡更糟糕,有20%的用戶不得不忍受低于2Mbit/s的速率,今天這一比例終于下降至幾個百分點。

但是,在改善用戶體驗的道路上依然充滿挑戰。

軟銀希望將網絡的最低速率再提升一點,讓每個用戶都能體驗到5 Mbit/s以上的速率。

于是,他們決定采用Massive MIMO解決方案,而這一方案的提供者正是來自中國的設備商——華為和中興。

軟銀還認為,Massive MIMO技術是5G的關鍵。

2015年12月,軟銀旗下的WCP(無線城市規劃公司)獲得了總務省的許可,開始在2.5GHz上試驗基于TDD的Massive MIMO。

這是今年軟銀的Massive MIMO站點…

早在2015年9月,中國移動就成功完成了世界上首個于商用4G網絡上的Massive MIMO部署。軟銀應該是繼中國移動之后,全球第二個部署TD-LTE+Massive MIMO的運營商。

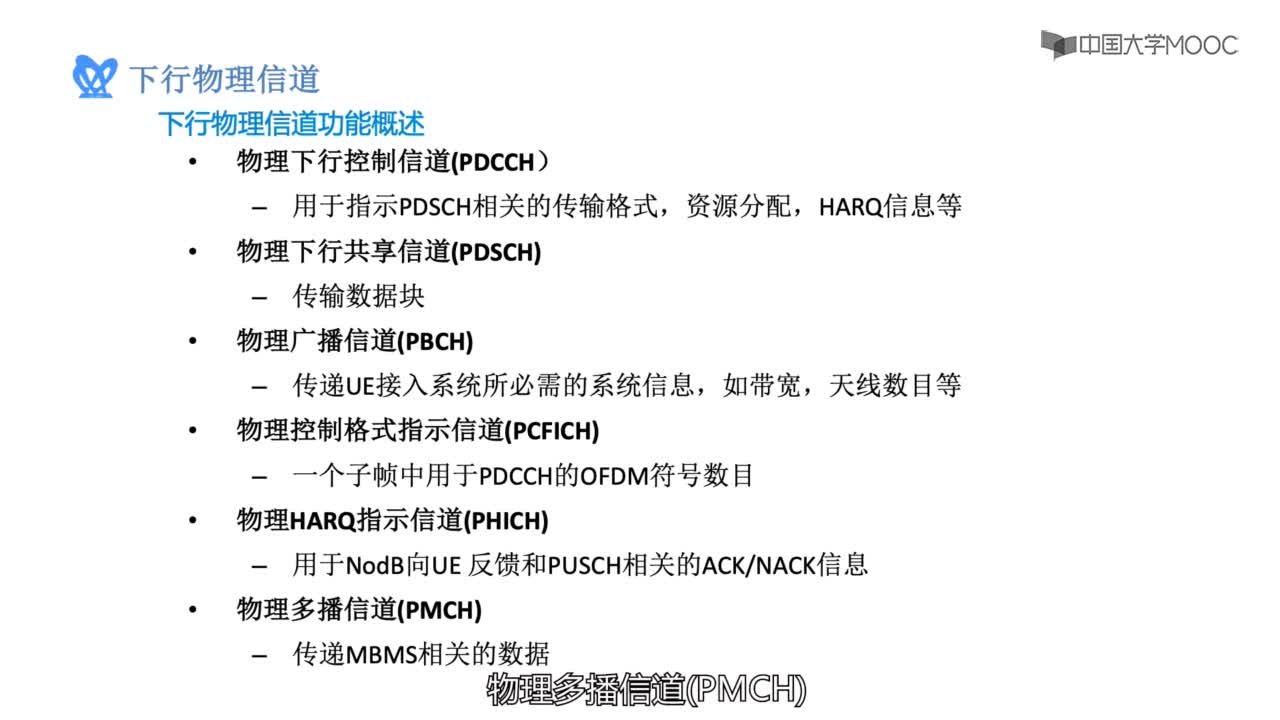

TDD、Massive MIMO究竟是怎么回事?對5G意味著什么?我們先從技術原理說起。

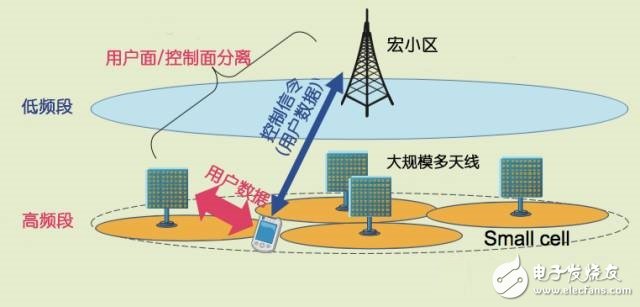

我們說未來的5G網絡是一個異構網絡。。.

具體的講,就是在現有宏小區下重疊配置工作于高頻段的Small Cells,并利舊原宏基站的回傳線路。

在這樣的網絡構架下,控制面和用戶面分離。工作于低頻段且覆蓋范圍大的宏小區主要負責控制面,傳送控制信令;而工作于高頻段的Small Cells只負責用戶面,傳送用戶數據流量。

由于Small Cells工作于高頻段,信號帶寬更寬,可獲得更高的數據速率,解決網絡的流量需求,比如100MHz帶寬就可獲得10 Gbps的峰值速率。

不過,問題來了。由于高頻段信號傳播損耗大,這就需要采用大規模多天線技術來實現空間分集,抑制傳播損耗。

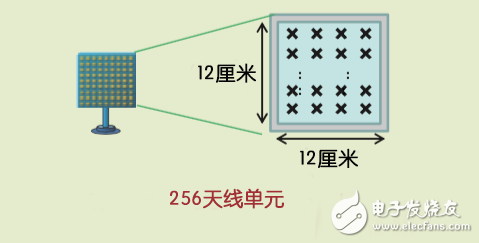

采用平板陣列天線時,由于相鄰天線元間距為半個波長,那么,工作于20GHz高頻段的天線上的天線陣元間距為7.5毫米,這就意味著在12平方厘米的平板上可分布256個天線單元。

如下圖所示:

當然,頻率越高,波長越短,則相同大小的面板可安裝的天線單元就越多。

大規模多天線系統可以控制每一個天線單元的發射(或接收)信號的相位和信號幅度,產生具有指向性的波束,消除來自四面八方的干擾,增強波束方向的信號。這就是波束賦形,它可補償無線傳播損耗。

至于3D Beamforming,是指在三維空間(水平和垂直空間)形成傳輸信號的分離波束。

波束賦形的效果怎樣?

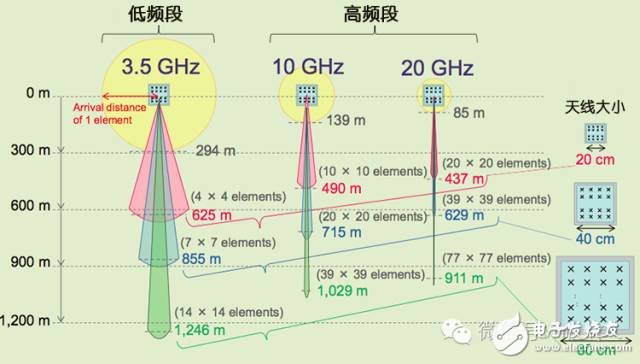

我們來看一看在發射功率為33dBm下,分別工作于3.5GHz、10GHz和20GHz頻段下的波束賦形的覆蓋距離。

上圖表明了大規模天線面板大小分別為20、40和80平方厘米時,不同頻段下波束賦形的覆蓋距離。

由圖可知,在同等數量天線單元情況下,頻率越高,覆蓋距離越短。但是,這可以通過增加天線數量來補償,比如,工作于10 GHz 頻段的100個天線單元(1010)的覆蓋距離為490米,而工作于20 GHz頻段下的400個天線單元(2020)則可達到近乎相等的覆蓋距離——437米。

當然,隨著頻段的上升,要想達到相同的覆蓋距離,就需要增加天線單元數量,這意味著天線成本的上升。所以,降低天線成本成為5G 多天線技術的關鍵問題。

啰嗦了半天,現在總算該Massive MIMO出場了。

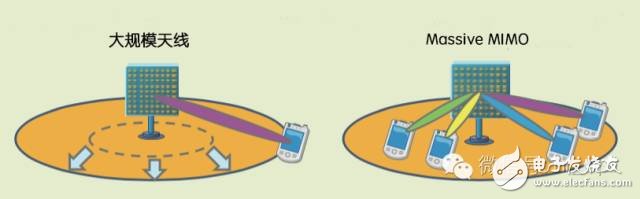

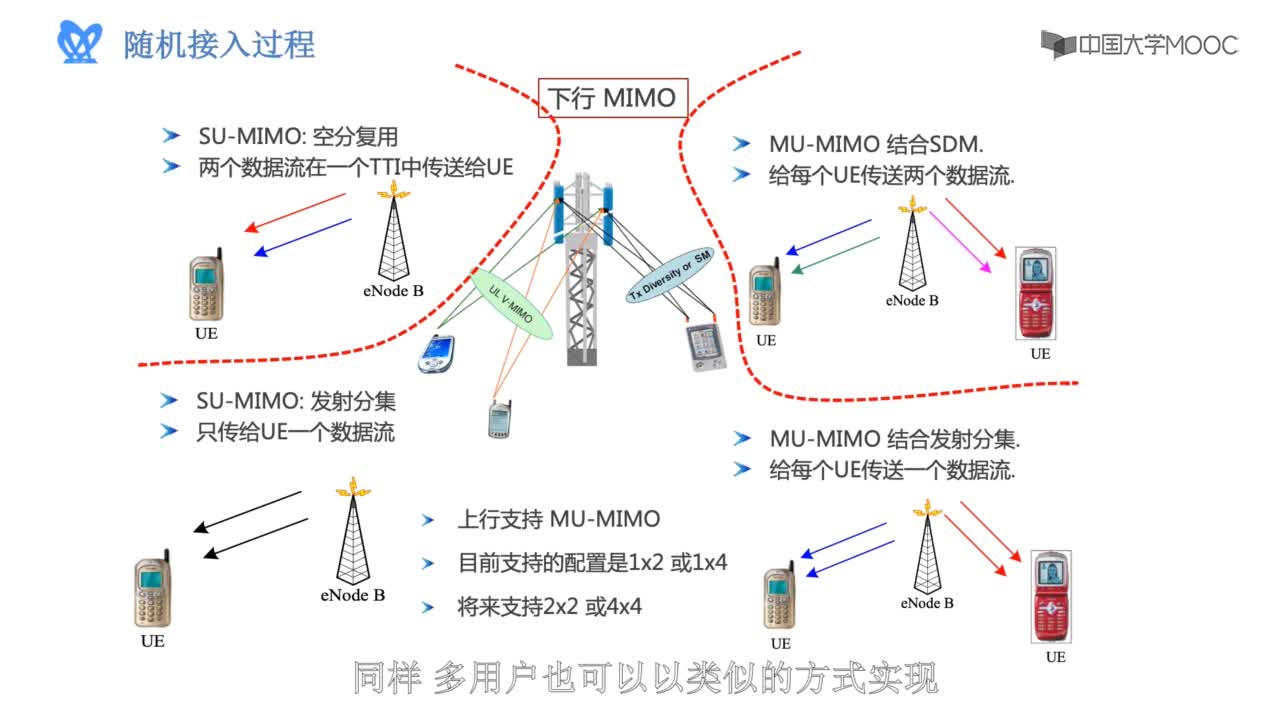

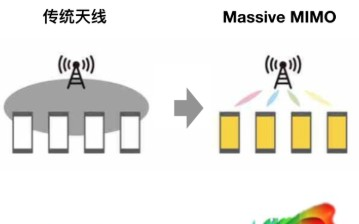

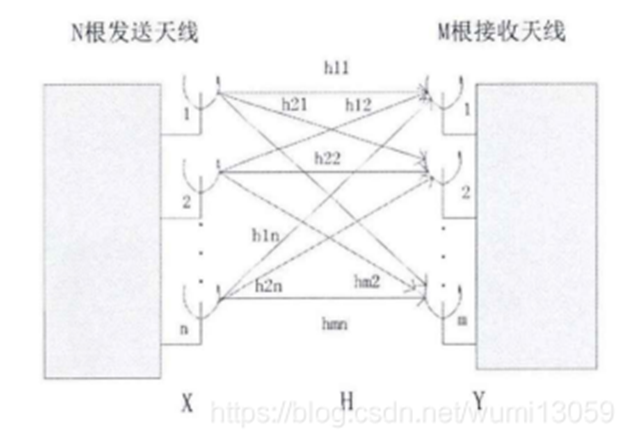

采用了MIMO和波束賦形技術的大規模多天線系統稱為Massive MIMO。Massive MIMO不但利用了大規模單元天線來補償傳播損耗,擴展覆蓋范圍,還同時連接多個用戶,利用多用戶復用來提升系統容量。同時,Massive MIMO還能通過空間復用的方式,將多個數據流從不同的天線發射出去,提升單個用戶的傳輸速率。

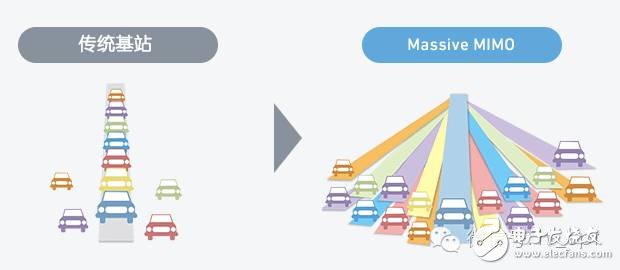

一個比較簡單通俗的解釋就是,傳統基站相當于一條高速路上行駛多輛車,一旦車流增多,就會造成擁堵,行駛緩慢。而Massive MIMO為每一輛車開辟了一條專用道路。

不過,采用Massive MIMO時,為了避免不同數據流、不同用戶間的干擾,在信號發射前,需要對信號進行預處理。

具體的講,由于在Massive MIMO下,系統處于“中心基站-分散終端”的工作模式,信號傳輸發生在基站和各個用戶之間,各個用戶之間無法通信,單個用戶對其它用戶的信道情況和發送信息一無所知,所以,基站需要收集所有用戶的CSI(Channel States Information,信道狀態信息)來進行預處理,將用戶信號進行有效分離,從而對抗用戶間的干擾。

基站能否精確獲取上下行信道的CSI非常重要,這直接關系Massive MIMO的性能。

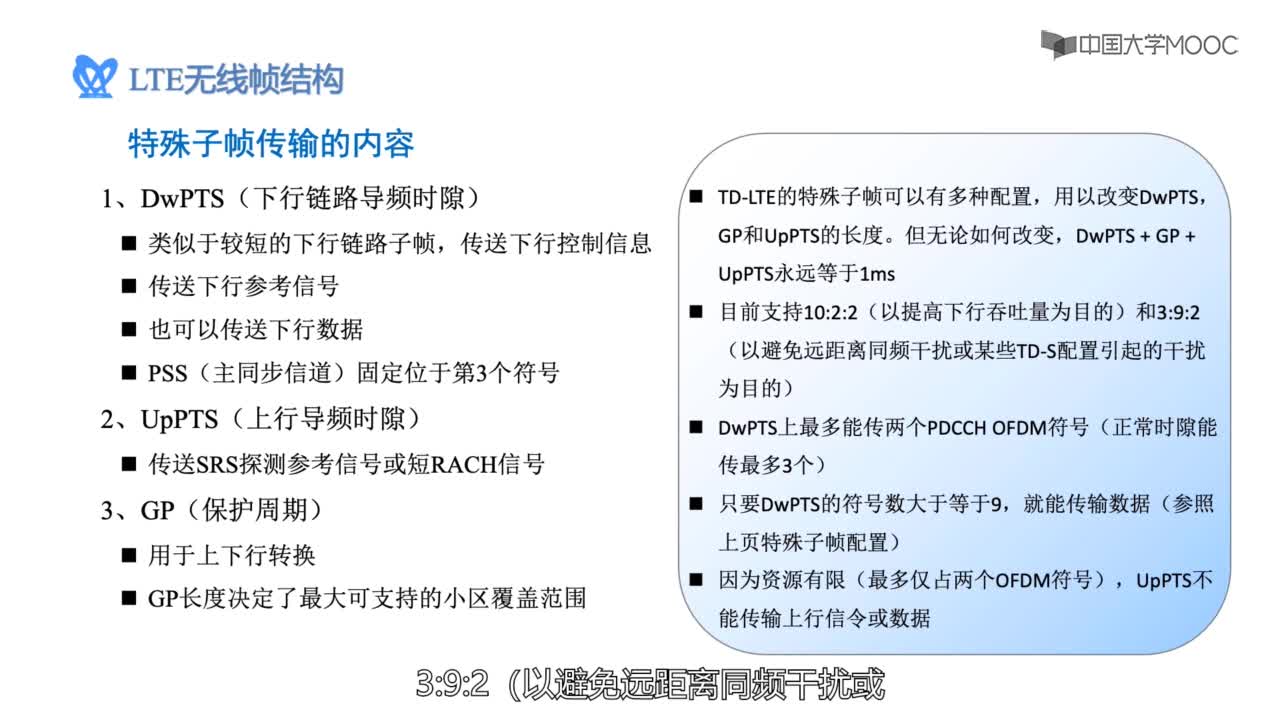

由于TDD系統上下行使用同一頻段,所以可以單邊的基于上行信道狀況估計下行信道,即利用下行信道與上行信道所具有的互易性而獲得信道狀態信息。

而FDD系統上下行工作于不同的頻段,發送端只能通過接收端反饋才可獲得信道狀態信息,相對于TDD,這就多了大量CSI信息反饋這一步。隨著天線數目的增加,就會引發系統反饋開銷增加、系統反饋信息的準確性和及時性降低等問題。

簡而言之,Massive MIMO更容易在TDD上進行部署,且已經實現部署。

事實上,無論是6GHz以下低頻段還是6GHz以上高頻段,基于TDD技術的Massive MIMO優勢突出。所以,有人認為,5G時代高頻段引入,更多的意味著采用TDD模式來精確估計信道狀態。

對于TD-LTE + Massive MIMO部署,可以說,這是TD-LTE陣營在5G道路上的一次先行。美國運營商希望在28GHz毫米波上有所突破,而來自中國的基于6GHz以下TDD頻段的Massive MIMO已經商用,后續我們還將看到基于3.4Ghz至3.6Ghz的TDD頻段上Massive MIMO部署,和更高頻段上的Massive MIMO部署。

這也符合5G自然生長規律,我們先從低頻段入手,解決最低速率問題,做好連接,然后再引入高頻段提升峰值速率,做優連接。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論