作者:高靜宜 來源:機器之能

「嵌入式 AI」這個概念非常火。不過,它到底是什么?更適合應用到哪些場景里?還有什么是它做不到的?我們應該來聽聽業內做這一行的專家們的意見。

在人工智能迅猛發展的當下,幾乎每一家企業都在探索行業的切入點,試圖在人工智能大潮中分一杯羹。

而在追尋 AI 商業化的道路上,人們逐漸發現,要實現技術的落地,不僅需要性能優越的算法模型以及可靠的硬件支持,還需要把 AI 技術和硬件環境進行有機結合,再應用到具體的實際場景中,進而滿足用戶的需求。

而「嵌入式 AI」就是當前最熱門的 AI 商業化途徑之一。

「通過觀察市場我們發現,在 AI 領域主要有兩撥人。一方是高大上的算法團隊,一方則是以深圳老板為代表的實體出貨商。有趣的是這兩撥人是完全不溝通的,就像一幫人看愛奇藝,一幫人看快手一樣。」Perceptln 公司聯合創始人劉少山根據算法與硬件之間存在的壁壘,舉了一個有意思的例子。

Perceptln 于 2016 年成立于硅谷,旨在提供機器人整體軟硬件解決方案。創始人劉少山先后就職于 LinkedIn、英特爾、微軟研究院,曾擔任百度無人車高級架構師,對于嵌入式 AI 有一些獨到的見解。

「我們做的就是把 AI 技術帶給那些應用廠商,推動整個市場發展。」據劉少山介紹,Perceptln 已針對高、中、低端等不同場景的應用推出三條產品線,分別將 AI 技術嵌入到智能玩具、服務類機器人以及自動駕駛等應用中。

事實上,嵌入式并非是一個新鮮或者「高大上」的概念。

所謂嵌入式,就是指一種可被內置于設備或裝置的專用計算機系統。通常來說,具有數字接口的設備都具有嵌入式系統,如手機、車載電腦、智能手表等等。

而嵌入式 AI,則是一種讓 AI 算法可以在終端設備上運行的技術概念。很簡單,換句話說,它的作用就是能讓音箱、手機、機器人等智能硬件在不聯網的情況下實時完成環境感知、人機交互、決策控制等功能。

而一位資深算法工程師告訴機器之能,通常來講他把程序編完了扔給公司里的嵌入式工程師,后者再負責把它嵌入到板子里。其實傳統做嵌入也是這個思路,兩端都要考慮,俗稱「兩頭堵」:

「按照我的理解,那些專注做嵌入式 AI 的可能是在針對 AI 模型做一些優化或是板子的優化,讓算法更高效地跑在板子上。」

那么嵌入式 AI 到底能做到什么?與云端 AI 相比,更適合應用到哪些場景里?還有什么是它做不到的?我們來聽聽更多業內做這一行的專家們的意見:

什么樣的垂直場景更需要嵌入式 AI?

眾所周知,神經網絡包括模型訓練和推斷兩個過程。而一提訓練,就必定會涉及海量的數據輸入,計算規模也會根據場景復雜性的遞增而變得愈加龐大。

因此,受到計算資源的限制,嵌入式端很難實現模型訓練的過程,也是我們下面要說的「幾個挑戰之一」。

而在推斷環節,云端推斷和嵌入式推斷,二者訴求不同,因此也在不同的應用場景能夠發揮自己的優勢:

前者的好處是,能夠承受高吞吐量并滿足復雜計算對資源的要求,因此多用于深度學習模型和計算較復雜的情況;而后者,則更多的應用于對「實時處理」有更高要求的場景中。

什么是「實時處理」?我們來舉個最實際的例子。無人駕駛汽車需要實時監測周圍環境,但是如果無人車突然進入隧道,或者進入某個連不了網的環境中呢?

是的,駕駛場景復雜多變,并不能保證時刻都能有一個百分之百可用的網絡。因此,嵌入式 AI 憑借其實時性優勢及脫機運行的能力得以自動駕駛領域展現實力。

國內自動駕駛卡車技術研發公司圖森未來 COO 郝佳男就曾在接受機器之能采訪時表示:「從理論上講,在云端處理傳感器信號并不可行,存在延遲和可用性問題。」

因此,信號的本地處理也是整個自動駕駛領域的一大訴求,因為設備端采集到數據后上傳到計算完成返回終端的過程會不可避免地帶來一定的延時,駕駛的危險系數也隨之提升。

而中科創達副總裁孫力在前天舉辦的嵌入式人工智能技術論壇上也提到了這一問題:「自動駕駛汽車每秒鐘可以產生 1G 的數據,必須及時的、迅速的在本地來處理決策,不可能移到云端。」

除了無人駕駛,在智能家居方面,試想一下如果用戶家中安裝了一個監控攝像頭,那么把數據傳到云端很可能會增加個人隱私泄露的風險。而由于嵌入式 AI 是在本地處理數據,數據沒有上云的過程,就可以保證用戶的信息安全,免除不必要的麻煩。

除了這些特定的應用場景,一些 AI 技術公司對嵌入式 AI 也有著廣泛的需求。而近來因巨額融資引起廣泛熱議的 Face++就是其中的一員。

「雖然我們主攻金融、安防以及手機智能這三個垂直領域。」公司 CTO 唐文斌向機器之能表示,「但是我們在手機端遇到了第一個問題。」他解釋道。

他們在手機端做實名認證及人臉解鎖的時候發現,算法會不斷「吃」計算力。也就是說,即便計算力不斷增長,算法對計算力也總是處于「欲求不滿」的狀態。

其次是在攝像機端。他談到算法研發人員希望在做人臉識別的時候,可以讓人臉在視頻中的檢測、抓拍環節在相機端實現。這樣一來,就可以只傳輸有價值的信息,而非原始的大容量視頻,能夠有效減少傳輸帶寬以及后端部署服務器的計算量及存儲量,讓系統的整體架構變得更加輕便。

「那么,本來信息可以存 3 個月,現在可以存 3 年,這會帶來非常大的價值。」唐文斌補充道。

嵌入式 AI 挑戰也很多,AI 公司都是如何選擇的?

在把 AI 技術部署于終端設備的過程中,嵌入式技術至關重要。簡單來說,這一過程需要對芯片進行全方位考量以評估芯片的性能,然后根據神經網絡算法做特殊化處理,「無縫對接」嵌入式設備的能力。「既沒有浪費運算單元,又最大程度地體現算法的精度,這是一個藝術活,也是技術活。」孫力如是說。

然而,把嵌入式 AI 從云端遷移到終端卻并非易事。孫力表示,目前嵌入式 AI 面臨三大挑戰,分別為運算能力、功耗及散熱。這些也是經典嵌入式設備所面臨的問題。

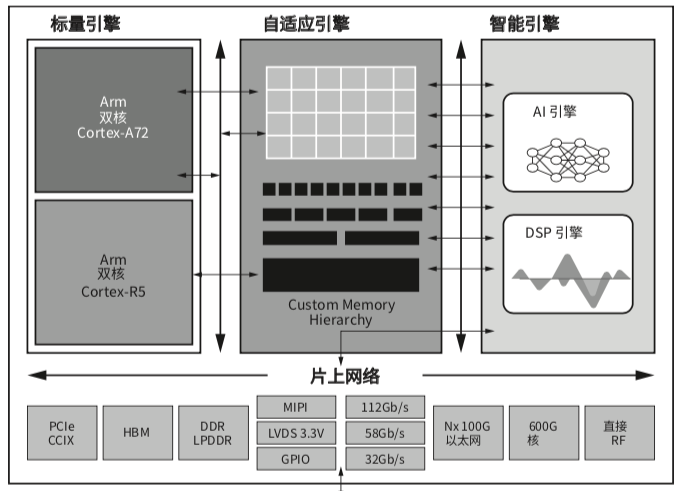

此外,你還需要考慮算法新增的神經網絡處理單元與原有 DSP、GPU 計算架構的算法精度二者之間的平衡問題,以及如何對傳統運算力較低的智能硬件設備進行升級,或者怎樣為傳統硬件添加 SoC 以實現智能化轉型等等問題。

而這些也基本都與成本掛鉤(一提錢現場都笑了)。如何讓嵌入式 AI 展現出應有的商業價值,也是真實存在且亟待解決的問題。

因此,孫力表示,在具體操作上,技術人員不僅需要剪裁優化出最佳的計算模型并集成到移動設備上,還要保證操作系統向下驅動底層硬件,向上支持軟件算法,而且對于終端設備他們必須有深入的理解。

「只有這樣,才能保證整個嵌入式 AI 算法模型經濟、高效的運算。」他強調。

又根據劉少山回憶,在創業初期,團隊以為算法會是最大的門檻,結果發現整合能力的需求才是最高的。

「這也是美國有許多算法技術很強的初創公司都被谷歌、蘋果這類大公司收購的原因。」他解釋道,「因為,從算法到落地產品還有一個很遠的距離。」

為了解決這些問題,業內目前主要采取三種實現路徑,分別是「壓縮算法模型」,「不斷挖掘硬件潛力」,以及「在壓縮模型的同時針對現有芯片進行優化」。

劉少山表示,目前看來,第三種路徑是能夠最快落地的。但是無論如何,優化到一定程度還會遇到瓶頸,還是需要你轉過頭去提高硬件性能。

那么一些明星公司們都是如何選擇的呢?

深鑒科技與寒武紀就選擇設計開發專用芯片。而中科創達則明確表示不做芯片,只在中間層發力,根據下游行業層出不窮的新需求做定制化工作,幫助寒武紀、高通這樣的上游芯片企業發揮自己的價值。

但劉少山認為:「業界有許多公司瞄準了視覺方向的芯片加速,但除此之外,針對定位導航和語音交互等技術的芯片行業還相對空白,整個市場仍存在較大發展空間。」

云和端,你選擇哪一個?

唐文斌認為,「端+云」的未來發展趨勢已經非常明確。一些需要移動端提供快速響應能力的場景可以選擇在移動端進行計算,而需要把海量數據匯聚在一起,實現大規模數據挖掘與處理的情況可以放在云端進行。對此,中科創達 CEO 耿增強也持有相同的觀點。

「不過,具體哪些放在云端,哪些放在移動端,還沒有一條統一的分界線,這也是留給我們的一個問題。」孫力補充道。

「這里面存在較多的組合方式,」劉少山也認為,抓取數據、理解數據、根據理解做出行為決策等等環節可以全部在硬件執行,當然也可以部分給軟件、部分給硬件。

「很多感知計算涉及深度學習網絡,各家公司對這方面的硬件加速也有很深的理解。不過在決策階段,很多算法還沒有定型,以無人車為例,業界主要還是基于規則的方法來做決策。」

而耿增強則表示,我們無需擔心算法定型后,嵌入式 AI 的價值會減弱。「算法是沒有完美的,當這個算法趨于完美之時,大家會產生更多的需求,也會不斷有新的算法出現,你總會發現自己還有很多技術工作要做。因為技術是沒有窮盡的。」

不過,云和端既然還沒有統一的應用分界線,那么你是怎樣考慮的呢?在下方留言,說說你對嵌入式 AI 的意見和見解吧。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論