移動硬盤,擁有遠大于普通U盤空間的移動存儲設備,內部一般采用磁盤存儲數(shù)據(jù),并通過一個讀寫頭對磁盤上的數(shù)據(jù)進行讀寫操作,這也就是我們電腦中的機械硬盤工作方式。可機械硬盤有個致命問題,抗震能力差,稍有傾斜,就會對硬盤中的磁盤表面造成劃傷,進而導致硬盤內的數(shù)據(jù)損失。而移動硬盤的使用場景就是便攜式的場景下使用,使用場景穩(wěn)定要求較高的機械硬盤和便攜式設備,這種組合湊成了移動機械硬盤,這種尷尬的產(chǎn)物。恩~個人看法嘛。

如果說想要個大容量存儲設備又能便攜移動使用,個人認為固態(tài)硬盤是這個場景下最佳的選擇。但目前市面上主流移動硬盤還是機械硬盤,想要自己購買硬盤盒去組裝一個移動固態(tài)硬盤太麻煩,需要考慮的東西太多,硬盤盒本身會不會對讀寫速度造成瓶頸,數(shù)據(jù)線供電是否足夠,普通數(shù)據(jù)線會不會造成瓶頸等等,需要考慮的東西太多了。這次就拿到一個好東西,由閃迪生產(chǎn)的固態(tài)移動硬盤,這個移動硬盤應該就能解決我的顧慮。

這可是是量產(chǎn)品牌貨哦。

外包裝是閃迪產(chǎn)品的一貫風格,紅黑包裝,正面產(chǎn)品圖,背面性能參數(shù)。值得注意的是,外部包裝上標識著擁有IP55防水等級,這意味著直接用水清洗都是沒有問題的。防水功能在硬盤上比較少見,作為一款固態(tài)移動硬盤,這種設計將固態(tài)硬盤優(yōu)勢發(fā)揮到極致。

將包裝拆開,硬盤被紙殼托住,隨機贈送的配件只有一根Type-C轉Type-C數(shù)據(jù)線以及一個Type-C轉USB轉接頭。移動硬盤本體的大小和外包裝上的產(chǎn)品圖大小一致。長95mm,寬50mm,厚9mm,質量只有 非常小巧,完全顛覆了原有移動硬盤的概念。如果說你對這個大小沒有概念,那實際和一款2280 M.2固態(tài)相比,也只比它大一倍而已。 考慮到大小,容量,速度以及時適用性,這款移動硬盤是在是太小了,如果以后用上了QLC 3D NAND的顆粒,體積不變,容量更大,想想就興奮。

硬盤本體的外觀配色算是閃迪紅黑經(jīng)典配色,那為什么說“算是”呢,因為這硬盤并不是純黑色,實際是顏色較深的墨綠色,和外包裝上的圖片略有出入,正所謂“圖片僅供參考,請以實物為準”。硬盤只有正面的“洞洞板”采用塑料材質,背面以及側面均被厚厚的橡膠包裹,能起到很好的防摔防震效果。

右上角設計有紅色的掛繩孔能,按照官方宣傳圖理解,能夠直接將硬盤掛在包上,戴著硬盤出去野營,畢竟這硬盤防水防震,一般的戶外運動和雨水都不會給這款硬盤帶來傷害,擴大了硬盤的適用范圍。

由于這款移動硬盤是固態(tài)硬盤,不同于傳統(tǒng)的機械硬盤,想要達到固態(tài)硬盤該有的速度,數(shù)據(jù)傳輸這一塊不能成為瓶頸,所以閃迪將接口設計成Type-C接口,并大幅增加線材的直徑至5mm,比常規(guī)USB數(shù)據(jù)線寬一倍,使得線材能夠支持更高速的傳輸。

贈送的Type-C轉USB轉接頭質感還是不錯的,但有個槽點,在Type-C轉USB轉接處有固定接口方向的缺口,這使得轉接頭必須按照規(guī)定的方向轉接,這樣一來Type-C雙面可插的特性就這樣失去意義了

說了這么多外觀設計,這些主觀因素,接下來就進行速度測試,畢竟抗震,小巧這些都是固態(tài)硬盤的物理特性,固態(tài)硬盤和機械硬盤最明顯的差距在于傳輸速度。

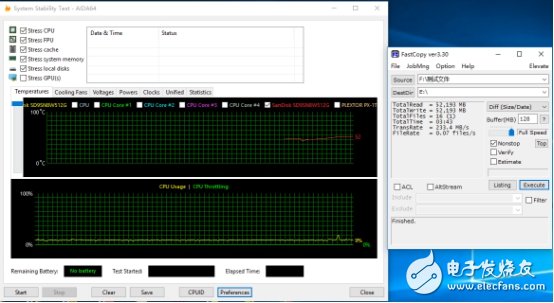

測試平臺使用I7 8700K(默頻)搭配華擎Z370TaiChi主板進行測試,為了盡可能的降低接口瓶頸給測試帶來的誤差,不適用轉接頭,直接用Type-C接頭連接主板背部的Type-C接口進行測試。

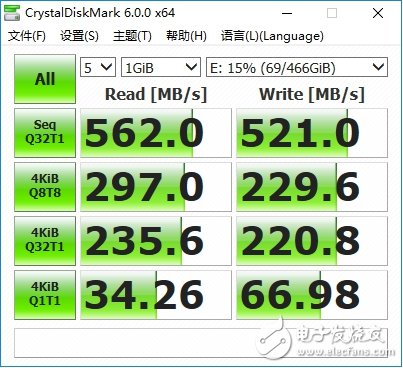

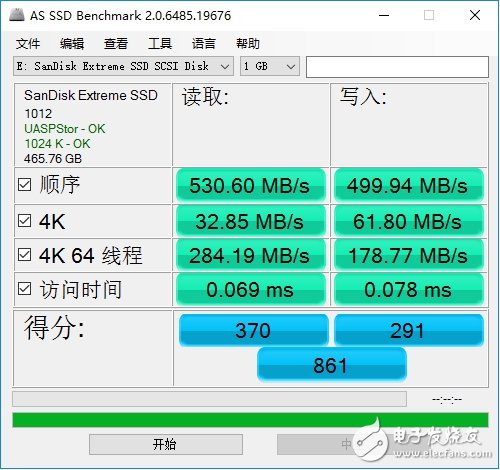

先用最常見,也是最直觀的AS SSD Benchmark,CrystalDiskMark進行測試。

測試的結果和宣傳中的550M/S連續(xù)讀取保持一致,其中CrystalDiskMark測試的連續(xù)讀取速度甚至達到560M/S(兩邊差異來自軟件測試方式不同造成的)而且連續(xù)寫入速度可以說是和讀取速度保持一致,在數(shù)據(jù)上看得非常舒服。即便是把4K隨機讀寫考慮進去,這個成績也是完全符合固態(tài)硬盤的定位。

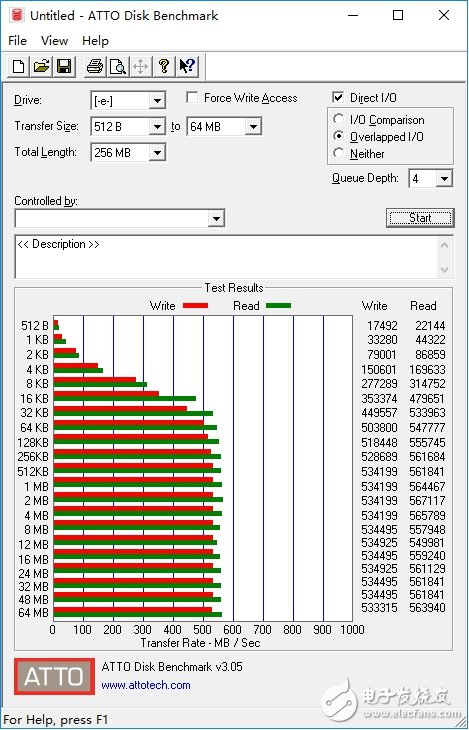

之后我們使用Atto Disk Benchmark對這款固態(tài)硬盤的IO口進行下測試,這款軟件通過順序方式進行測試,通過這個測試我們可以來看一看這款產(chǎn)品的對于不同文件大小下的讀寫會有怎樣的表現(xiàn)。

測試的結果與之前得出的結論保持一致,速度最高560M/S左右,即便是不同大小的文件,依然能夠保持讀寫基本一致的特性。

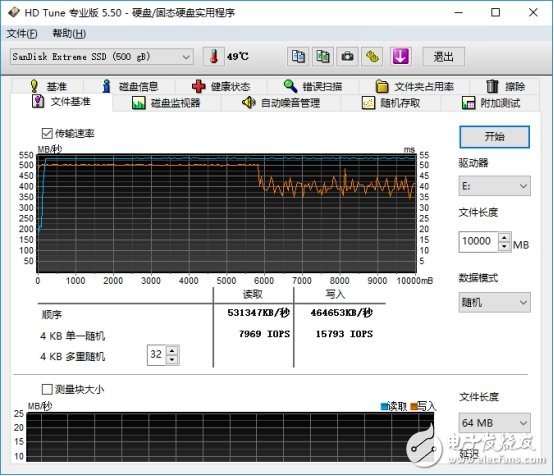

雖然說無法通過拆解和軟件方式來獲取顆粒信息,但根據(jù)價格(512G售價999)不難猜出是采用TLC顆粒。TLC硬盤為了保證速度往往會使用SLC Cache技術,模擬SLC緩存,讓一定大小的文件能夠以相對高速情況進行復制。這里使用HD Tune進行測試,但測試文件的大小達到10G,并采取隨機數(shù)據(jù)模式。

根據(jù)測試結果,當寫入的文件大于5.5G左右后會有個明顯的降速過程,也就是閃迪給這塊移動固態(tài)硬盤設定了5.5G左右的SLC Cache空間,在SLC Cache空間用完后速度會降低至400M/S左右。不過作為民用移動固態(tài)硬盤,日常拷貝文件很少會遇到這么大的文件,一般使用基本不會用完SLC Cache空間,使用體驗基本可以保持一致,基本不會出現(xiàn)突然降速的情況發(fā)生。

這里我準備了數(shù)個大型ISO文件進行測試,主要是測試硬盤在連續(xù)寫入時的溫度以及實際復制速度,總文件大小超過50G,使用Fast Copy進行復制,源文件所在盤是在一個NVME固態(tài),不會給測試造成瓶頸。

52G的大型文件,總共用時3分43秒完成,平均復制速度在233M/S,復制過程溫度最高才52度,相較于未讀寫狀態(tài),溫度僅相差6度,硬盤外殼也略有溫熱感,溫度主要集中在硬盤右下角的Type-C接口處,發(fā)熱情況可以說控制的非常不錯。

如果是以目前適用范圍來看,閃迪極速移動固態(tài)硬盤是一款極具競爭力的移動存儲產(chǎn)品。由于原機自帶Type-C接口,適用現(xiàn)在的所有Type-C接口的手機,而對于現(xiàn)在一票超薄本來說這種接口可以說是救世主級別。現(xiàn)在很多超極本USB接口數(shù)量極少,甚至沒有,為了節(jié)省空間都改用雷電接口代替,如果需要使用到USB接口的設備,只能不斷的插拔更換設備或者改用拖油瓶(接口拓展無)而這款移動硬盤正好完美適用這個場景,減少USB接口的占用,給別設備空余出更多的接口,使用雷電接口還能降低帶寬給固態(tài)硬盤性能造成的限制,可謂一舉兩得。

使用固態(tài)硬盤代替原來機械移動硬盤是必然的事,只是需要點時間讓固態(tài)硬盤的容價比進步一提高,并讓市場慢慢給機械硬盤慢慢退出市場的時間。現(xiàn)在閃迪提前給我們展示出未來移動硬盤的雛形,擁有超快的速度,絕佳的體積,以及絕佳的適用性,這類產(chǎn)品勢必改變我們隊移動硬盤的認知。

-

固態(tài)硬盤

+關注

關注

12文章

1494瀏覽量

58206 -

閃迪

+關注

關注

0文章

86瀏覽量

14046

發(fā)布評論請先 登錄

Linux內核編譯失敗?移動硬盤和虛擬機的那些事兒

USB3.0移動硬盤拷貝機 如何選 ?

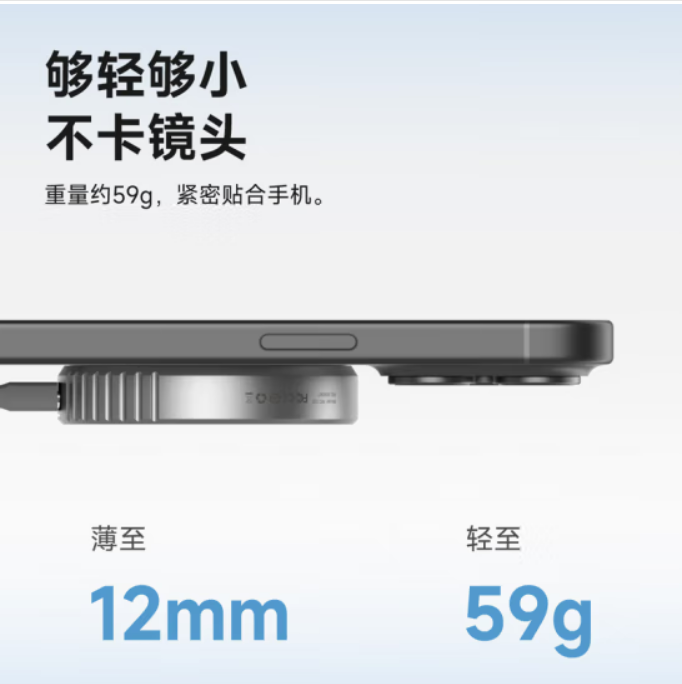

康盈半導體便攜式磁吸移動固態(tài)硬盤測評

使用Type-C連接移動硬盤的方法

外接電源的移動硬盤如何斷電

裝了固態(tài)硬盤還要裝機械硬盤嗎

硬盤驅動器和固態(tài)硬盤一樣嗎

微星推出首款磁吸式移動固態(tài)硬盤

閃迪大師 PRO-G40 SSD 外置固態(tài)硬盤,數(shù)據(jù)安全的強力保障,工作效率的助推利器!

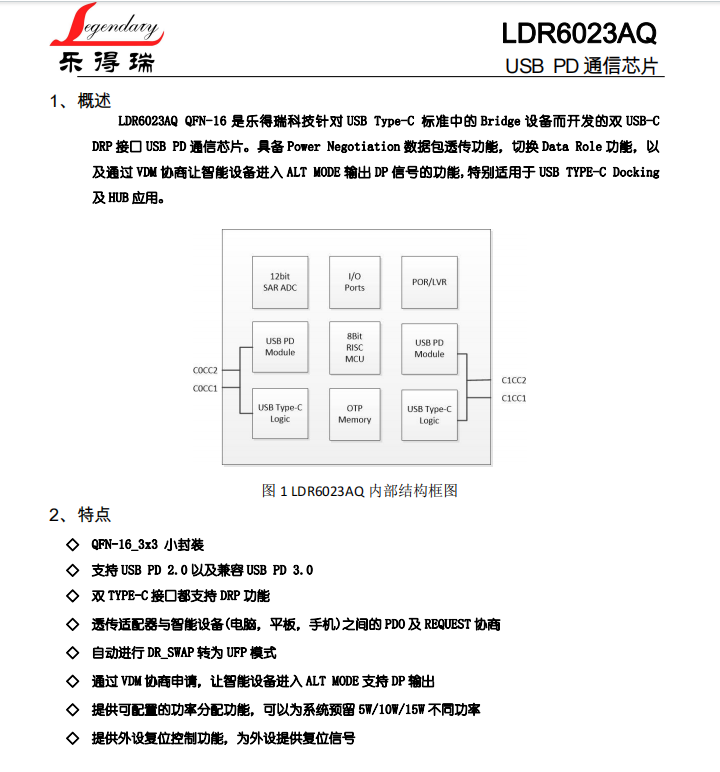

Type-C與PD技術融合:重塑移動硬盤盒的未來

固態(tài)硬盤是uefi還是legacy

西部數(shù)據(jù)亮相P&I SHANGHAI 2024:優(yōu)質存儲產(chǎn)品組合和豐富影像解決方案

移動硬盤盒:便攜與交互的完美結合 PD 充電IC

西部數(shù)據(jù)發(fā)布全球領先容量的2.5英寸便攜式移動硬盤 擴充旗下深受用戶喜愛的移動硬盤產(chǎn)品組合

閃迪至尊極速固態(tài)移動硬盤評測 到底怎么樣

閃迪至尊極速固態(tài)移動硬盤評測 到底怎么樣

評論