物聯網 (IoT) 一詞會讓人聯想到無所不在的、由微型傳感器構成的網絡,那些傳感器可能正在監視著空氣質量或水質,交通流量或工業生產過程,以及我們的家居環境或身體健康狀況。 這些傳感器通常被設想為超低功耗設備,終身依靠小型鈕扣電池、太陽能板或者其他微型能量采集子系統工作。 因此,就其自身能量需求而言,這些設備被認為可帶來巨大的經營效益,而對環境則產生極小的影響。

據估計,所連接的傳感器數量幾年之后將超過萬億,實現 IoT 的視覺、聽覺和觸覺功能。 不過,它們不大可能直接連接到互聯網。 Wi-Fi 或以太網連接不宜集成到小型電池供電或自供電 IoT 端點中,那樣做成本高昂,功耗過大。

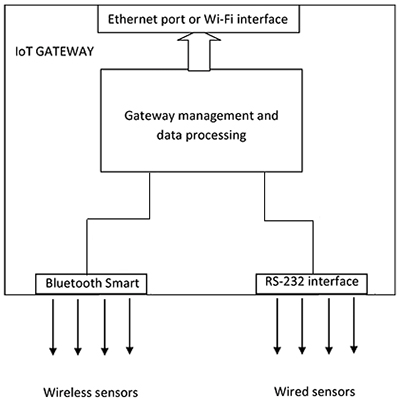

在諸多工業或民用傳感器網絡應用中,連接到互聯網通常要通過集線器或 IoT 網關,在傳感器與互聯網之間架起聯系的橋梁。 這樣,網關會根據智能藍牙或雙線連接等標準對傳感器執行非 IP 接口,也作為以太網端口或 Wi-Fi 接口的主機,使其連接互聯網。 通過互聯網,網關能夠實現傳感器與云服務等集中管理器之間的數據雙向傳輸。 傳感器數據的基本處理也通常在網關本地執行,隨后結果將傳輸至云端。 圖 1 概述了 IoT 網關的基本功能

圖 1:需要通過 IoT 網關將低功耗、非 IP 傳感器連接到互聯網。

據預測,未來 4 到 5 年將會有 500 億個諸如 IoT 網關這樣的設備連接到互聯網。 管理各種網關功能,包括多傳感器接口、互聯網連接和嵌入式處理等,都需要電力,這就意味著設備需要插入主電源或者經常充電。 不久的將來,隨著如此多的設備連入互聯網,電力需求會顯著增加,不論是來自離線電源還是充電電源。

電源能效標準

連接電網的電子設備數量大幅增長已不再是新鮮事。 至少自進入消費者電子產品時代以來,大幅增長所帶來的影響一直是科學家們的關注重點。 美國消費電子協會的數據顯示,在 20 世紀 70 年代,美國一般家庭通常擁有一臺電視機,可能還會有一臺洗衣機,而如今每個家庭的電子產品擁有數量已上升至 24 件。 其中包括多臺電視機、PC、平板電腦、智能手機、打印機、游戲控制臺等其他電器,這些設備可能配備內部電源,也可能通過適配器或外置電源 (EPS) 來工作。 到了上世紀 90 年代,僅美國使用的外置電源 (EPS) 數量就超過了 10 億個。

圖 2:90 年代初,有研究預測,如果不采取相關措施,在 20 年內外置電源空載功耗將占美國用電總量的 30%。

我們都知道,用戶通常沒有在電器關閉或連接斷開后拔下插頭的習慣,有鑒于此,對用戶浪費“幻象電源”或“空載電源”的擔憂開始增加。 1998 年,加利福尼亞州勞倫斯伯克利國家實驗室 (LBNL) 的 Alan Meier 在研究中估計,美國居民用電中約有 5%,價值大約 30 億美元的電能是被待機設備的電源所浪費。 結果當然是導致能源價格上漲,更多地擔憂過度消耗能源對環境造成損害。

為應對上述難題,2004 年,加利福尼亞州能源委員會施行了全球首部關于外置電源的能效法規。 繼而,全球大部分市場,包括整個美國、加拿大、歐洲和澳大利亞紛紛效仿。 最終,這些法律經過協調統一,形成了外置電源《國際能效標識協議》。 這一過程經過了幾代人的努力,對空載功耗和最低平均工作效率的限制規定日益嚴格。 如今,在美國和加拿大銷售的所有外置電源都必須符合該協議的 IV 級能效規范,其銘牌上必須貼有羅馬數字 IV 標簽。 歐盟目前施行的是更為嚴格的 V 級能效規范。

2014 年,美國能源部 (DoE) 宣布,2016 年 2 月 10 日之后在美國制造和銷售的所有外置電源必須符合更高標準的 VI 級能效規范。 盡管尚無任何機構宣布其最終標準,但歷史規律表明,不用多久,歐盟及其他國家有關當局會將其能效要求提高至 VI 級。

鑒于 IoT 應用將呈爆炸式增長這一預期,外置電源的 VI 級能效規范可對環境提供有效保護,防范即將要連接到電網的海量 IoT 網關所帶來的影響。 全球的原始設備制造商 (OEM) 需要和最新法規與時俱進,這點很重要。

電源設計選擇

內部電源不受《國際能效標識協議》的約束。 在設計中納入內部電源而非 EPS,或許無需遵循該法規。 不過,其他法規也可能適用,比如能源之星評級系統或歐盟關于能源相關產品 (ErP) 的環保設計指令 2009/125/EC。 而且,設計定制的內部電源或集成第三方模塊,可能也超出了設計人員的經驗范圍。 此外,內部電源還會增加產品的重量和體積,而需要更大的外殼。

現成 EPS 提供的解決方案快速而方便,可符合適用的法規。2014 年底,CUI 開始在其 EPS 系列中推出 VI 級規范產品,以滿足后續法規要求。 EPS 制造商通常會調整產品組合來滿足最高的強制性標準,這樣,OEM 客戶可在運往多個出口市場的產品中,搭配一款通用型電源,以最大化運營效率和減少供應鏈錯誤。

VI 級能效規范

VI 級規范協議明顯要比過往協議復雜。 其中將電源劃分為了五大類別, 包括:

單電壓外部 AC/AC 電源(基本電壓)

單電壓外部 AC/DC 電源(低電壓)

單電壓外部 AC/AC 電源(低電壓)

多電壓外置電源的輸出功率最高為 49 W

注:低壓電源的輸出電壓小于 6 V,輸出電流大于 550 mA。 基本電壓電源指非低電壓電源。 除此之外,VI 級規范首次對功率超過 250 W 的單電壓電源作出了法律規定。

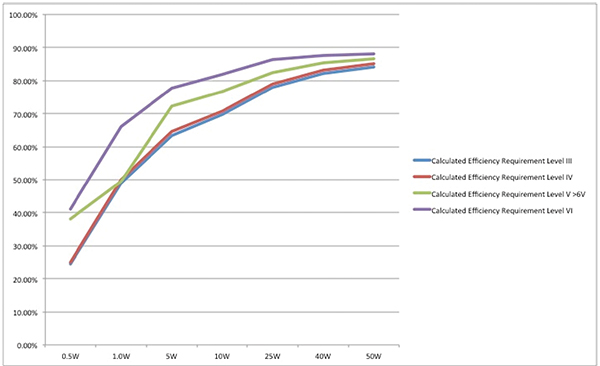

相較于針對備用電源的 V 級能效規范,VI 級能效規范對可允許的最大功率進行了下調,從 0.3 W(對于標準電壓 EPS,最高為 49 W)下調到了 0.1 W(對于單電壓 AC/DC 電源,額定功率范圍是 1 W 至 49 W。新頒布的平均能效要求也是嚴苛如以往。 圖 2 顯示了相較于類似的 III、IV 和 V 級能效規范,VI 級規范基本電壓 AC/DC 電源平均能效的提升情況。

圖 3:VI 級規范規定的平均能效閾值高于 III 至 V 級規范的規定值。

通過設計滿足 VI 級規范要求

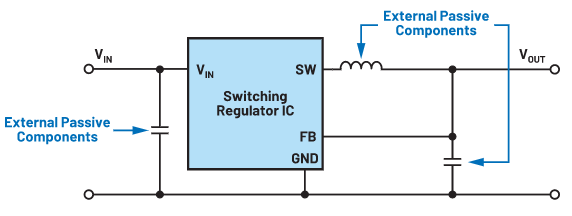

設計符合滿足更高新標準的 EPS 是一項嚴峻的挑戰。 相較于 CUI 的 V 級規范電源,VI 級規范電源在初級和次級電路的幾乎每個方面均有所更改。 這些更改包括在設計中納入最新的控制 IC,以支持改進后的輕載工作模式:正常工作時,新型控制器以與 V 級規范產品同樣的開關頻率 65 kHz 進行工作,但在輕載和空載時會更改至 22 kHz,以降低功率損耗、提高能效。 次級反饋電路中的電容和電阻值經過重新優化,可減輕開關頻率較低、紋波和噪聲較多時帶來的影響。 控制 IC 還利用新技術減少靜態功耗,這會進一步有益于滿足更為嚴苛的最高空載功耗限制要求。

低壓/高電流 VI 級規范電源中的次級電路采用 MOSFET 并增加一個控制 IC,將其由簡單的二極管整流變為同步整流。 此外,更大電阻值和其他元件的更改(比如增大線規)將有助于減少內部功率耗散。 不僅如此,導通電阻更低的較新 MOSFET 有助于提升較大負載時的能效。

另一方面,主電源電路的布置和現有 V 級規范的裝置基本無異。 額定功率低于 120 W 的裝置采用 CUI 成熟的反激式設計,而額定功率高于 120 W 的適配器則采用 LLC 諧振拓撲。 值得注意的是,VI 級規范電源的平均能效提高后,也有助于降低典型工作溫度,從而提升可靠性。 在 IoT 應用中,對于通常需要在現場長時間工作,只需很少或不需要維護的設備來說,這是特別重要的有利因素。

結論

可以預見,IoT 將為工業、環境、生態和生活質量帶來大量且廣泛的益處。 另一方面,預期的大量部署會引起新型網絡集線器和網關的出現,數量龐大且必須由交流線路供電。 最新的 VI級規范標識協議將于2016 年 2 月在美國強制施行,滿足該協議的新型外置電源可提升平均能效,降低空載功耗,從而有助于補償增加的電力需求。

-

電源

+關注

關注

185文章

18364瀏覽量

256179 -

傳感器

+關注

關注

2565文章

52957瀏覽量

767083 -

物聯網

+關注

關注

2930文章

46211瀏覽量

392132

發布評論請先 登錄

RF功率測量及控制有助于確保系統安全、高效地運行

東芝新款車載直流無刷電機柵極驅動IC有助于提升車輛電氣元件的安全性

智能電網的發展有助于智能家居的應用普及

人工智能有助于解決回收垃圾的方式

現代 DC/DC 轉換器提供了有助于減少設計折衷影響的功能?

有助于減少能耗的新型外置電源

有助于減少能耗的新型外置電源

評論