幾周前,在華為(Huawei)是否對西方構成安全威脅的問題鬧得沸沸揚揚之際,這家中國電信供應商的一位高管在倫敦發表了講話。

“行動勝于雄辯。”華為董事丁耘說,他透露該公司已經為下一代移動互聯網5G簽署了22份商業合同,并正在與“50多家運營商”合作進行5G測試。

幾天后,該公司又披露了另一筆重大交易:這筆交易是與葡萄牙電信運營商Altice達成的。上周,T-Mobile在波蘭推出了一個使用華為設備的5G網絡。

近日,馬耳他與巴布亞新幾內亞均未理會美國及其盟友對華為的批評,承諾將繼續在其網絡中使用華為設備。

這些交易突顯出,雖然對華為來說,看到澳大利亞、新西蘭及日本等國出于安全考慮而棄用其設備可能是個打擊,但華為仍是全球大片地區的關鍵供應商。

從某種意義上說,華為已從在全球的發展中外圍國家開展業務,發展為正在向核心發達市場擴張,并在仍幾乎被美國拒之門外的情況下于2017年創造了925億美元的營收。

“我們從中亞國家、俄羅斯和非洲國家這樣的發展中國家起步,然后轉向西歐市場。”一位拒絕透露姓名的華為高管在接受采訪時表示。

“我們需要了解客戶對我們產品的需求,然后進行創新,在進入成熟的發達市場之前,我們在新興市場積累了這樣的經驗。”

這一戰略的成果意味著,在該公司銷售產品與服務的170個國家中,絕大多數都是發展中國家,包括中國,華為的大部分收入都來自這些國家。

例如,華為在非洲站穩腳跟數年后,才贏得了一份重要的英國合約,這份合約成為華為登陸歐洲市場的第一步,如今華為聲稱他們幾乎在歐洲每個國家都有客戶。

在發展中市場,華為的批評者抱怨說,華為有中國政府撐腰,后者為他們提供資金支持。例如,今年9月,中國進出口銀行(Exim Bank)向尼日利亞提供了3.28億美元貸款,供他們利用華為設備改善其電信基礎設施。

“沒有政府的全力支持,華為不可能具有如今的規模和實力,”華為一家供應商的前負責人表示,“政府提供了幾乎無限的預算。”

華為的支持者和批評者都說,華為還憑借可靠的技術、完善的售后服務和非常有競爭力的價格贏得市場。

“我們在世界各地都會遇到他們,”一家美國競爭對手的一位高管說,“他們贏得生意的方式是,一美元的生意,他們只收10-20美分。

“別誤會我的意思——他們是市場上令人敬畏的對手。但誰都得想辦法賺錢,過個兩三年,他們就在想賺錢的法子了。”

歐洲的市場態勢可能更為微妙,但采用的方法類似。“顯然,某些政府在商業領域存在迫切需要。”一位曾就英國采用華為設備的風險發出警告的前外交官說。

華為的顧問們指出,在華為的戰略戰術手冊中,還有兩頁是關于如何鞏固其地位的內容:研發影響力和在當地派駐人員。

一位科技行業律師表示,愛立信(Ericsson)和諾基亞(Nokia)等競爭對手或許能夠在廣闊的非洲市場上銷售成套設備,但它們不太愿意讓技術人員隨時待命,修復故障,提供服務。

華為還利用其巨額研發預算,資助了一些大學——包括開創性的薩里大學(University of Surrey)5G創新中心(5G Innovation Centre)——和一些制定標準的機構。5G是中國十分看重的領域,華為在5G標準制定機構里有5位主席和副主席,僅比領頭羊愛立信少1位。

華為西歐總裁彭博(Vincent Peng)表示,華為的商業模式是一種規模化模式,依賴于將收入重新投入到研發上——華為今年的研發投入將達到160億美元,占銷售額的15%。

展望未來,電信行業分析師表示,發展中市場可能會繼續選擇華為,尤其是因為成本問題。“我們預計,非洲國家政府不會屈從于美國的壓力、在可能的5G推出或4G網絡升級中將中國的電信設備制造商排除在外。” 惠譽解決方案(Fitch Solutions)的肯尼?利沃(Kenny Liew)說。

“運營商肯定希望盡可能降低(5G的)成本,其中一個方面就是采用成本低廉的中國電信設備。” 他補充說。

-

華為

+關注

關注

216文章

35208瀏覽量

255856 -

移動互聯網

+關注

關注

5文章

600瀏覽量

34685 -

5G

+關注

關注

1360文章

48810瀏覽量

573625

原文標題:在西方受挫無損華為繼續全球擴張

文章出處:【微信號:robot-1hjqr,微信公眾號:1號機器人網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

5G+工業互聯網在食品加工業中的應用

5G與工業互聯網如何進一步融合?

5G工業互聯網在智慧礦山的應用

熱門5G路由器參數對比,華為智選Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75

華為助力中國移動全面升級“九州”算力互聯網

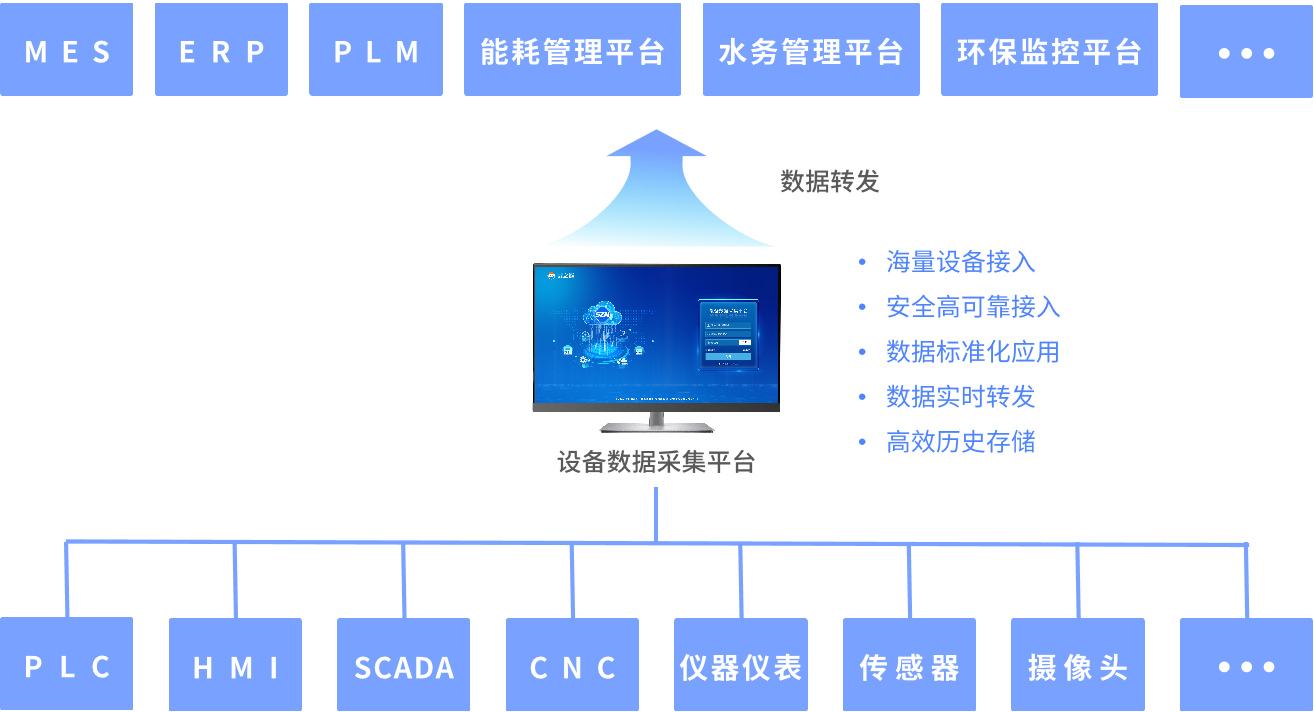

5G網關+工業互聯網平臺助力智能工廠數字化轉型

Viettel High Tech簽署數百萬美元合同,為中東部署5G網絡

湖北發布5G工業互聯網案例 十大標桿應用案例公布

5G工業互聯網平臺的功能特點有哪些

光路科技FR-TSN系列工業交換機:提升下一代互聯網的安全與效率

華為已經為下一代移動互聯網5G簽署了22份商業合同

華為已經為下一代移動互聯網5G簽署了22份商業合同

評論