文章來源:學習那些事

原文作者:小陳婆婆

本文簡單介紹了表面微機械加工工藝機理與流程。

相比傳統體加工技術,表面微機械加工通過“犧牲層腐蝕”工藝,可構建更復雜的三維微結構,顯著擴展設計空間。

早期受限于薄膜厚度,但近年通過替代光刻方法(如LIGA工藝)實現厚膜加工,突破精度限制,達到與傳統光刻薄膜加工相當的精度水平,本文分述如下:

表面微機械加工技術制造工藝

犧牲層腐蝕與粘連控制

表面微機械加工技術制造工藝

表面微機械加工技術對微型化器件制造的革命性意義,今日與諸位分享該技術中至關重要的基礎制造工藝及材料特性控制要點。

一、技術起源與材料體系演進

回溯至1967年,Nathanson團隊首創“表面犧牲層腐蝕”技術,在獨立式金屬橫梁諧振柵晶體管領域實現突破。經Howe和Muller等先驅優化,確立了以多晶硅為結構層、二氧化硅為犧牲層的經典材料體系。該體系完美兼容集成電路工藝,成為支撐MEMS產業化的基石。

當前主流材料組合包括:

結構層:多晶硅(主導)、氮化硅、金鈦合金;

犧牲層:二氧化硅(含磷玻璃PSG加速腐蝕)、聚合鋁;

腐蝕劑:氫氟酸(HF)溶液體系。

二、關鍵制造流程解析

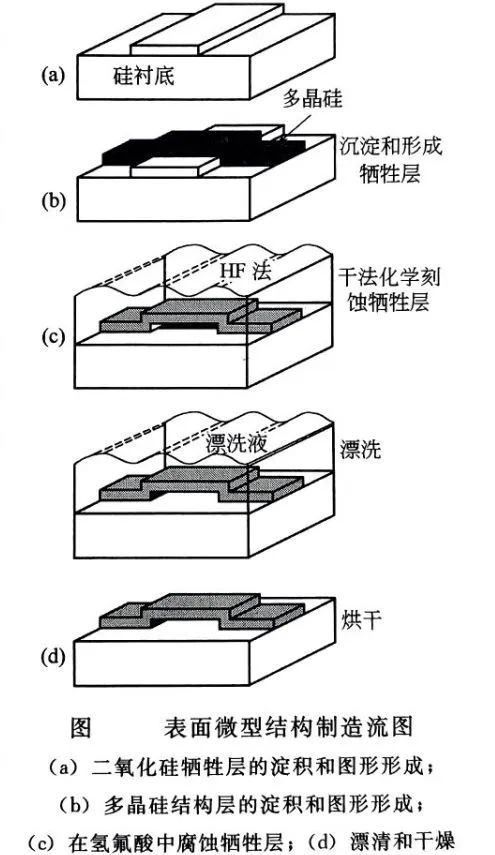

典型工藝流程分4步走:

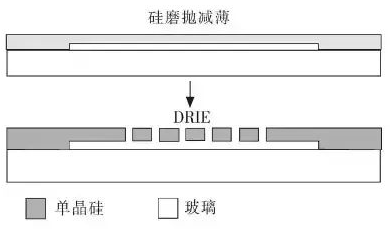

犧牲層圖形化:采用LPCVD沉積二氧化硅犧牲層;光刻定義腐蝕窗口,形成階梯覆蓋結構;PSG材料可提升腐蝕速率至常規氧化物3倍以上。

結構層沉積:多晶硅通過LPCVD在600℃左右沉積;薄膜厚度精確控制(0.5-5μm級);可選摻雜工藝調節電學性能。

犧牲層釋放:HF溶液選擇性腐蝕二氧化硅;關鍵控制點:腐蝕速率匹配、防止結構粘連。

后處理:包括超臨界干燥防粘連技術。

三、薄膜應力工程控制

多晶硅薄膜的應力狀態直接影響器件可靠性,需重點關注以下幾點:

應力來源機制:沉積態薄膜呈現壓應力(源自晶粒邊界收縮);退火處理(800-1100℃)可消除應力;應力梯度導致懸臂梁彎曲(典型值1-10μm/mm)。

測試表征方法:晶片曲率法,通過激光干涉儀測曲率半徑;共振頻率法,測量梁振動頻率,反推彈性模量與殘余應變;納米壓痕法,獲取局部硬度與彈性模量分布。

應力調控手段:沉積溫度調控,600℃以下產生張應力,以上轉為壓應力;摻雜工程,硼摻雜量影響應力狀態;退火工藝優化,快速熱處理(RTP)實現應力緩釋。

四、機械性能保障技術

多晶硅展現優異力學性能,關鍵指標如下:斷裂應變,未退火樣品達1.72%(遠超單晶硅0.7%屈服應變);彈性模量,160-180GPa(與晶體取向相關);疲勞壽命,經109次循環未失效(懸臂梁測試)。

五、典型測試結構創新

為精準評估薄膜性能,業界開發系列專用測試結構:微橋陣列,通過臨界長度Lcr測量壓應變;環形結構,測量拉應變及應力梯度;閾值電壓法,利用pull-in電壓反演泊松比。

犧牲層腐蝕與粘連控制

犧牲層腐蝕與粘連控制是表面微機械加工中的關鍵技術瓶頸。以下是核心機理與工程解決方案。

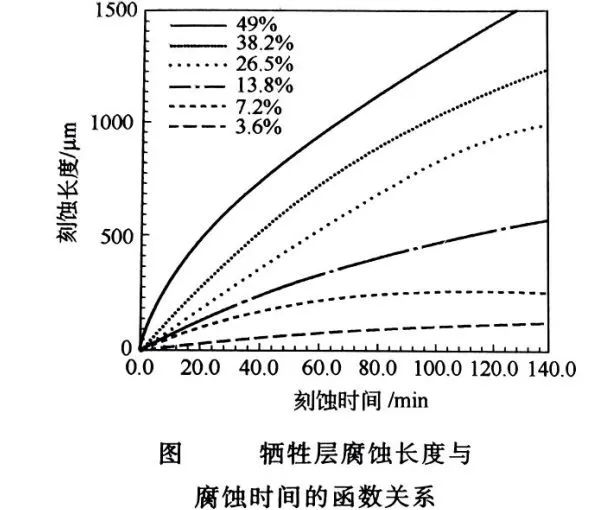

一、HF溶液中犧牲層腐蝕動力學建模

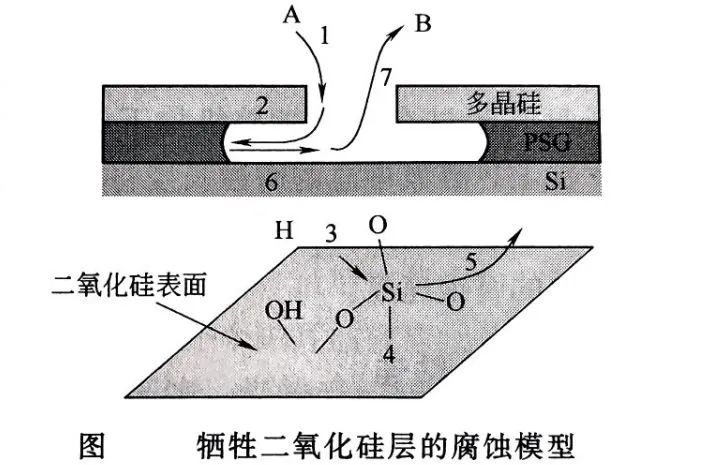

多晶硅/二氧化硅體系的濕法腐蝕是結構釋放的核心步驟,其過程建模對工藝預測至關重要。D.J.Monk團隊建立的七步反應模型揭示了腐蝕機理:

質量傳輸階段:反應物(HF分子)通過本體溶液擴散至腐蝕窗口;在催化劑表面發生吸附。

表面反應階段:質子層破壞Si-O鍵形成硅烷醇中間體;氟離子攻擊硅烷醇生成SiF?。

SiO? + 6HF → H?SiF? + 2H?O

產物擴散階段:腐蝕產物(H?SiF?)通過腐蝕溝道擴散轉移。

工藝增強手段:磷摻雜玻璃,PSG犧牲層腐蝕速率提升3倍。

HCl添加劑在HF溶液中加入HCl可提升腐蝕速率20-30%。

二、結構粘連失效機理與解決方案

濕法腐蝕過程中的結構粘連是導致器件失效的主要風險,其機理與防控需重點關注。

粘連形成機制:毛細力吸附,溶液蒸發時表面張力將薄膜拉向襯底;范德華力,薄膜與襯底間距<10nm時產生顯著吸引力;靜電力,電荷積累導致薄膜吸附;化學鍵合,氫鍵或硅氧鍵形成導致永久粘連。

典型失效案例:薄膜厚度<2μm且長寬比>50時易發生屈曲失效;微橋結構在腐蝕后期因間隙液體滯留導致粘連。

工程解決方案:解決方案類別關鍵技術實施要點過程控制冷干燥環己胺替代水介質,-10℃凝結后升華臨界點干燥超臨界CO?消除液體表面張力材料改性疏水涂層PFC自組裝單分子層降低表面能表面粗糙化納米壓印形成抗粘結構(Ra>50nm)。

冷干燥技術

工藝流程:HF腐蝕→去離子水清洗→異丙醇置換→環己胺浸潤→-10℃冷凍→氮氣輔助升華

技術優勢:實現2000:1長寬比微橋釋放(間隙1μm);干燥時間縮短至5-15分鐘(傳統方法需24小時);無化學殘留,適合生物兼容器件制備。

三、前沿技術展望

當前研究聚焦于以下幾個方面。

原子層腐蝕(ALE):實現納米級精度控制

冰輔助干燥:結合冷凍電鏡技術實現亞微米結構無損釋放

自愈合犧牲層:開發可光解或熱解的智能材料體系

理解這些機理與解決方案對提升良率、實現復雜三維結構制造的決定性作用。隨著先進封裝技術與異質集成需求增長,犧牲層腐蝕與粘連控制將持續成為微納制造領域的研究熱點。

-

制造工藝

+關注

關注

2文章

205瀏覽量

20363 -

微機械

+關注

關注

0文章

21瀏覽量

11700 -

加工技術

+關注

關注

0文章

19瀏覽量

7625

原文標題:表面微機械加工技術

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

微機械干簧開關的MEMS解決方案

微機電系統的發展及其應用

基于表面微加工技術的加速度檢測創新

表面硅MEMS加工技術的關鍵工藝

微機電系統(MEMS) 技術及其應用

石英微機械慣性傳感器的加工技術

超精密機械加工技術在微光學元件制造中的應用

微機械加工工藝的三維仿真模型及算法

簡單認識表面微機械加工技術

簡單認識表面微機械加工技術

評論