摘 要為提升聯合電磁頻譜作戰能力,分析聯合電磁頻譜作戰的發展趨勢,針對當前作戰過程中涌現的新技術與新舉措,結合美軍聯合電磁頻譜作戰的建設情況,從組織形式、對抗方式等維度總結了現代戰爭中聯合電磁頻譜作戰的四個嶄新特點。重點分析了未來聯合電磁頻譜作戰的四項能力需求,即體系作戰能力、多源共享能力、智能認知能力和可重構能力,并圍繞能力需求,研究了體系作戰支撐技術和通用技術兩類關鍵技術,為提升聯合電磁頻譜作戰能力提供參考。

1 引 言

隨著信息技術和世界新軍事革命的不斷發展,現代戰爭已經進入聯合電磁頻譜作戰時代[1-3],戰爭的重心逐漸向電磁對抗偏移[4]。電磁頻譜作為信息化戰爭的關鍵因素,是偵察監視、電磁對抗、指揮控制、導彈制導等關鍵紐帶,貫穿于作戰全過程,作用于戰爭全要素,具有十分重要的戰略意義[5],奪取了制電磁權就意味著奪取了制信息權[6]。針對現代戰爭中聯合電磁頻譜作戰展開研究,分析和梳理其中組織形式、體系特點、關鍵技術等,有助于把握未來聯合電磁頻譜作戰的發展脈搏和技術需求,推動聯合電磁頻譜作戰能力快速提升。

2 聯合電磁頻譜作戰的嶄新特點

近年來,美軍為重拾電磁頻譜優勢,圍繞電磁頻譜獨立成域開展深入研究[7],提出了多種新概念及發展戰略,出臺了一系列條令法規,研發了多種新型武器裝備,代表著世界范圍內聯合電磁頻譜作戰的最高水平,帶動了聯合電磁頻譜作戰能力躍升,影響了近年來數次局部戰爭的戰爭形式,使聯合電磁頻譜作戰呈現出嶄新的特點。

2.1場景跨越平戰

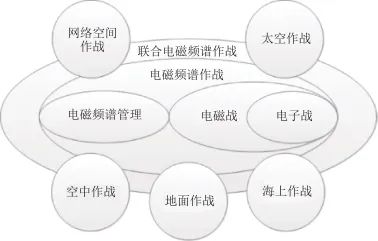

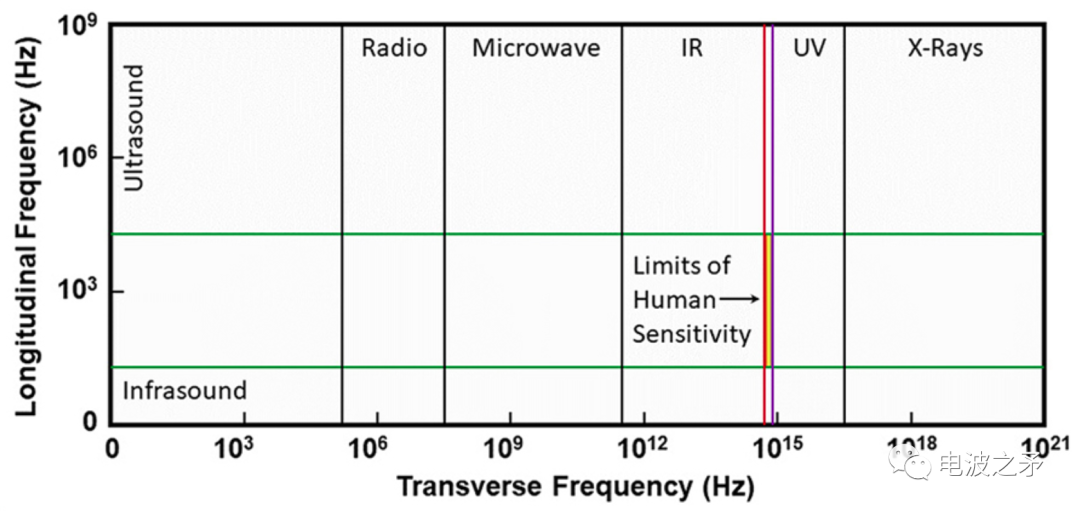

2020年美國參聯會發布的《JP3-85:聯合電磁頻譜作戰》條令確立了 “聯合電磁頻譜作戰”(joint electromagnetic spectrum operations)與“電磁頻譜作戰”(electromagnetic spectrum operations)的戰略地位,正式取代過往的“電磁戰”(electromagnetic spectrum warfare,EMSW)和“電子戰”(electronic warfare)等術語。新術語“電磁頻譜作戰”既包含了傳統“電子戰”中針對無線通信、雷達、導航、制導、激光等相關電路的電子攻擊(EA)、電子防護(EP)和電子支援(ES)內容,又涵蓋了所有與電磁頻譜輻射利用、管理、攻擊、防護相關的內容,使得聯合電磁頻譜作戰具有更豐富的內涵(圖1)[8]。

▲圖1聯合電磁頻譜作戰組成 不僅如此,地方民商公司的技術優勢也給爭奪電磁頻譜優勢帶來了巨大的不確定性。以SpaceX公司為例,“星鏈計劃”不僅可以在平時提供通信傳輸功能,更可以在戰時向美國軍方提供戰略服務,依托其龐大的衛星群體,協助其完成光電輻射、電磁干擾、通信對抗等,實現對全域戰場的電磁頻譜領域控制。據公開報道,在此次俄烏沖突之中,SpaceX公司為烏克蘭提供精準的目標位置并引導精確火力實施打擊,加拿大MDA公司、美國Planet公司等地方商業公司也為烏克蘭提供了相當程度的衛星服務。電磁頻譜作戰正逐步融入聯合作戰進程,進一步提升了通信保障和指揮控制能力。

2.2面向全域聯合

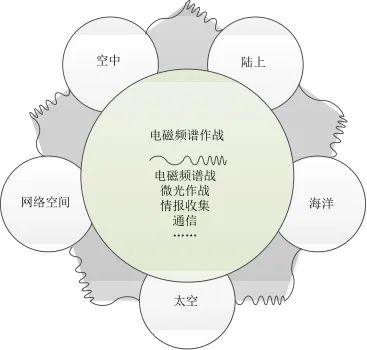

隨著智能化和信息化程度的日益提高,電磁頻譜作為鏈接陸海空天和網絡空間的重要媒介,貫穿軍事行動始末,已經被廣泛視為奪取勝利的關鍵保障[9]。近年來,外軍特別是美軍一直在研究面向全域的電磁頻譜作戰。2012年發布的《JP6-01聯合電磁頻譜管理運作》和2016年發布的《JDN3-16聯合電磁頻譜作戰》提出了聯合電磁頻譜作戰等概念雛形。聯合出版物《JP3-85》表明,美軍雖然已經將電磁頻譜視作一個獨立作戰域,但是更為關注它的聯合作戰屬性,并明確了聯合電磁頻譜作戰的概念、組織結構、規劃流程、實施步驟,為電磁頻譜作戰面向全域聯合打下了堅實的基礎。2021年3月19日,美政府問責局發布了《電磁頻譜作戰:國防部需要采取行動以確保優勢》[10]報告,基于先前的戰略部署實施情況分析,再次重申了面向全域聯合的聯合電磁頻譜作戰(圖2)。

▲圖2電磁頻譜作戰面向多域聯合 俄軍在電磁頻譜作戰中同樣十分重視多域聯合。此次俄烏沖突伊始階段,俄軍混編使用動能攻擊和電磁攻擊飛行器以奪取空中和電磁頻譜優勢。在空中,利用掛載有“kh-31”等型號反輻射導彈和“希比內”吊艙的電子戰飛機,實現對烏軍地面雷達和無線電的干擾,同時在防區外使用裝備有“杠桿-AV”等干擾系統的飛行器,配合完成定位和電磁防護功能;在陸上,俄軍利用“里爾-3”等電子戰系統干擾烏軍移動通信。在作戰行動中,聯合了陸域、空域、網絡空間等,展示了跨域聯合電磁頻譜作戰能力。

2.3突出技術優先

伴隨著大數據分析、云計算、多源情報共享與融合等技術的飛速發展,智能化武器裝備的不斷列裝,作戰地域的電磁環境越發復雜,電磁頻譜優勢爭奪呈現出越來越強的技術導向。2021年3月,哈德遜研究所發布了《無形戰場:美國電磁頻譜優勢技術戰略》研究報告,該報告分析了美國在電磁頻譜作戰的發展趨勢以及電磁頻譜作戰概念與能力的非對稱性比較,并在此基礎上強調了聯合電磁頻譜作戰的技術優先事項,這是美軍在疫情危機之下對當前聯合電磁頻譜作戰發展進度緩慢的一種適應性調整,包括針對性地發展自適應的電磁頻譜能力、無源和多基地電磁傳感、低截獲概率/低探測概率有源單站傳感、輔助決策支持與通信管理系統等技術,體現了美軍對技術導向的清醒認識。

2.4強調作戰效能

聯合電磁頻譜作戰特別注重作戰效能的實現,因此特別注重對抗性檢驗。一方面是通過模擬演練加強聯合電磁頻譜作戰能力。在美軍的序列編制中,電磁頻譜作戰力量雖然還沒有獨立的兵種序列,由各自軍種組建管理,但是在一些電子戰演習和聯合軍演中,體現了很強的電磁頻譜作戰特征。比如在今年結束的“英勇盾牌-2022”演習中,美軍聯合使用EA-18G電子攻擊機與F/A-18戰斗機、F-35C戰斗機和E-3預警機組成攻擊機群,對目標雷達開展遠距離偵測定位,并對假想敵防空系統進行電磁干擾,為戰斗機開展對地攻擊掃除電磁頻譜空間障礙。另一方面是通過局部戰爭檢驗作戰能力。在中東戰場上,美軍和俄軍利用代理人戰爭展開了激烈的電磁頻譜攻擊和防御戰,通過無人機進行電磁頻譜探測,收集戰場電磁頻譜信息輔助決策和頻譜管控,發動電磁佯動制造行動假象迷惑敵方,前沿布置電磁頻譜欺騙裝備等,體現了極強的戰場實用導向。

3 聯合電磁頻譜作戰能力需求分析

聯合電磁頻譜作戰樣式新穎,技術復雜度高,行動節奏快,要求必須具備很強的全局性、時效性和環境適應性,結合近年來數次局部戰爭體現出的特點,建設和發展聯合電磁頻譜作戰需重點關注和發展以下四種能力。

3.1體系作戰能力

體系化作戰才能最大限度發揮電磁頻譜作戰效能。一方面需要不斷增強電磁頻譜管控能力。未來戰爭所面臨的電磁環境動態多變且十分復雜,電磁頻譜攻擊、防護和支援的管控要求更加精細,只有通過合理統籌規劃,進一步增強電磁頻譜感知和電磁頻譜管控能力,才能避免因頻率分配不當引起的自擾互擾,確保戰斗力正常發揮。另一方面需要不斷推進體系結構頂層建設,通過確認關鍵能力差距并量化需求,推動電磁頻譜優勢作戰概念和能力的發展,促進相關條令、機構、裝備、領導、人員、設施和政策的落實,才能夠有效應對未來的作戰環境。

3.2多源共享能力

提升陸海空天及軍地通用的多源情報共享能力,將有效提升部隊戰斗力。聯合電磁頻譜作戰能力隨著大數據分析、云計算等技術共同進步,具備多源共享、分布協同能力的聯合電磁作戰既有利于充分利用地方先進技術平臺,有效應對敵方威脅,建立起安全可靠的情報分享鏈路,又有利于進一步提高定位精度,縮短定位時間,實現精準電磁攻擊和戰法創新。

3.3智能認知能力

近年來,北約多次利用“彈簧刀”自殺式巡飛彈完成定點清除任務。未來戰場類似的精準打擊武器必然會更加廣泛運用,為進一步提升作戰精度和效率,需要解決復雜電磁環境下的智能認知問題。一方面需要提高態勢精確感知能力,特別在感知敏感目標等時,搭載有自主學習能力的分布式戰術處理器網絡將進一步提升態勢感知效率和準確度;另一方面智能認知能力可以促進不同領域不同平臺之間的智能情報融合,生成戰場通用戰術圖并傳輸給相關節點,進而生成適用的建議決策,有效提升作戰效率。

3.4可重構能力

聯合電磁頻譜作戰能力是保障聯合作戰指揮鏈路順暢、作戰效能施展的關鍵保障力量。未來作戰不動則已,動則雷霆,面對強敵愈發多樣的電子偵察手段,愈發精確的電磁攻擊,必然會經常面臨行動轉換頻繁,指揮方式捷變,情報動態交互等情況。因此,未來的聯合電磁頻譜作戰必須具有高強度打擊下的可重構能力[11],能依托各級模塊化電磁頻譜作戰系統應對各種突發情況,動態重構作戰保障能力。

4 聯合電磁頻譜作戰的關鍵技術探究

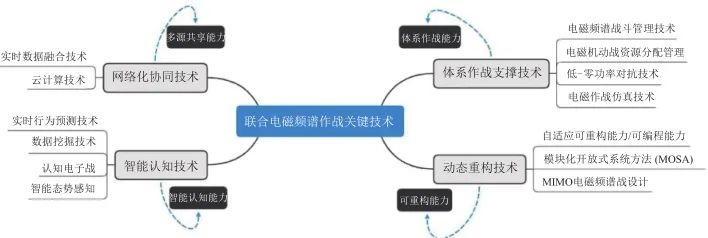

圍繞上述四種能力,為切實提升聯合電磁頻譜作戰能力,需要從體系建設入手,面向多域聯合,著眼對抗需要,加速關鍵技術研發,對應各種能力需求的技術挑戰如圖3所示。

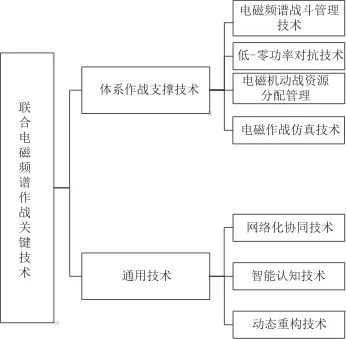

▲圖3未來聯合電磁頻譜作戰的主要技術挑戰 按照技術領域劃分可以區分為兩類關鍵技術領域,分別是體系作戰支撐技術和通用技術,如圖4所示。

▲圖4未來聯合電磁頻譜作戰的兩類技術挑戰

4.1體系作戰支撐技術

體系作戰能力的建設除了頂層設計以外,最重要的是要把握關鍵的體系作戰支撐技術,包括電磁頻譜戰斗管理技術、低-零功率對抗技術、電磁機動戰資源分配管理技術和電磁作戰仿真技術等。

4.1.1電磁頻譜戰斗管理技術 事實上,在某一時間空域內,電磁頻譜資源總是相當有限的,當今智能化裝備愈發普及,用頻依賴程度也越來越高,需要研發電磁頻譜戰斗管理技術,對戰場的用頻信號進行操縱,規劃和管理頻譜內的部隊和系統。 從美國國防部和陸軍等推進的相關項目以及戰場實際需要來看,電磁頻譜戰斗管理技術首要是構建系統化、網電一體化系統,使之具備動態資源管理、電磁頻譜作戰規劃和管理、綜合電磁攻防等功能。該系統需要具備一定程度的移動性和通用模塊化功能,同時擁有的強大計算能力和信號處理能力能夠實時顯示戰場態勢和輔助戰斗決策,動態高效地適應調整用頻計劃。

4.1.2低-零功率對抗技術 隨著戰場感知技術的不斷進步,低-零功率對抗技術隨之應用而生。低-零功率對抗技術立足于快速反應和先發制人的思想以及“靜默化作戰”的戰斗理念,提供更高水平的電磁防護能力和更為精細的電磁攻擊能力。利用低-零功率對抗策略能夠有效應對敵軍各類有源及無源傳感器,降低被反探測的概率,增強戰略威懾力和戰術突然性。目前實現低-零功率對抗主要有以下三類技術途徑: 第一種是多無源傳感器交匯定位。通常情況下,無源傳感器的定位精度低于有源傳感器,利用該方式可以提高定位精度,通過分散的無源傳感器協同進行三角測量或多普勒頻移來確定敵輻射源位置。 第二種是多基地技術。通過使用一個發射基地和兩個以上的接收基地,由一個基地發射射頻或者紅外能,再根據其他無源傳感器接收,根據回波到達的時間對目標進行定位。 第三種是低截獲概率/低探測概率技術。采用低截獲概率/低探測概率技術的激光裝置,與傳統射頻探測信號相比,探測與測距系統的精度更高,隱蔽性更好。

4.1.3電磁機動戰資源分配管理技術 美國戰略預算評估中心(CSBA)發布的《制勝無形之戰》[12]強調了電磁機動戰的重要性。未來的電磁頻譜戰應盡可能面向體系優勢,采用錯位式的電磁機動戰形式,重點在于電磁機動戰資源分配管理技術。該技術旨在為分布式電磁機動戰的資源和任務管理手段尋求出路,以增強指揮決策的動態頻譜規劃、用頻優先級、用頻規避和頻譜共用能力。該技術的實現目前主要有以下三種技術途徑: 第一種是通過開發電磁戰戰場管理框架,在平臺框架內實現人與人、人與機器之間的交叉互聯。 第二種是自適應動態管理技術。通盤統籌分布式系統和平臺之間的任務需求,實時自適應地優化電磁攻擊和電磁支援。 第三種是人工智能輔助計算技術。在系統內利用人工智能算力強的特點,降低系統內動態調整的工作量,保持系統效能。

4.1.4電磁作戰仿真技術 裝備能在復雜電磁環境下穩定發揮作戰效能是爭奪制電磁權的關鍵。電磁作戰仿真技術的研發有助于驗證作戰裝備在復雜電磁環境下的實際工作能力,對于提升部隊訓練水平和快速反應能力具有重要意義。目前電磁作戰仿真技術難點在于環境構建方法,主要有數字模擬仿真技術、在線注入式和外場輻射式。 數字仿真技術[13]利用計算機模擬和仿真技術等模擬產生戰場的復雜電磁環境信號,通過數學計算驗證復雜環境下的裝備工作能力。 在線注入式[14]依托半實物仿真技術,采用計算機并行處理算法,通過綜合運用遠程導控模塊完成戰術仿真的規劃設計,再通過通信協議和戰場電磁信號發生器完成仿真的實時數據交互,做到復雜電磁信號的在線注入。這種方式更便捷,也更為貼近實戰需要。 外場輻射式一般采用實物仿真,仿真效果最貼近實戰,但是仿真條件要求較高,實施起來也較為困難。

4.2通用技術

通用技術包括網絡化協同技術、智能認知技術和動態可重構技術。

4.2.1網絡化協同技術 隨著大數據、云計算、多源情報共享和融合等技術的快速發展以及“網絡中心戰”理念在聯合電磁頻譜作戰領域的廣泛應用,現代戰場中聯合電磁頻譜作戰需要具備網絡化協同技術。網絡化協同技術是“網絡中心戰”理念在電磁戰領域應用的特例,指的是通過網絡化協同手段綜合提升電子戰裝備個體、群體、體系的能力。網絡化協同技術在聯合電磁頻譜作戰領域應用潛力巨大:一方面通過網絡化協同技術,多源情報共享與融合能力進一步提升,將大幅提高作戰效能、提升定位精度、實現精準電磁攻擊;另一方面,利用網絡化協同技術可以在分散部署的武器系統和指揮控制中心之間構建起有效的網絡,有利于應對敵方威脅,保護滲透到敵方的作戰單元,建立起安全可靠的數據傳輸鏈路。以美國空軍的“舒特”項目為例,“舒特”可以實現多源情報融合的同時協同制定動能與非動能武器作戰方案,通過人、機器、指揮節點、電磁戰武器等之間的協同工作,利用網絡中心協同目標瞄準(NCCT)做到實時數據融合,通過分布式系統快速計算得到規劃方案,從而制定出最合適的打擊規劃。

4.2.2智能認知技術 未來戰場電磁環境十分復雜,信息處理效率決定著聯合電磁頻譜作戰效能的發揮。基于先驗的威脅目標特征庫,識別進而采取預先編程的措施來對抗威脅,這種方法已經難以應對復雜多變的電磁作戰環境。利用實時行為預測、數據挖掘和認知電子戰等技術研發基于認知能力的自適應、智能化武器裝備已經成為下一步發展的重要方向。有別于傳統的電磁戰,智能認知技術融合了人工智能和電磁戰技術,更有助于把握戰場訊息。通過利用實時行為預測技術、數據挖掘技術、認知電子戰技術和智能態勢感知技術,可以對現代戰場復雜電磁環境進行充分的態勢感知,在對感知到的態勢加以理解和預測的基礎上,最終形成決策和行動方案,進而智能化地引導其他電磁頻譜作戰設備有效工作[15]。

4.2.3動態可重構技術 動態可重構技術采取模塊化開放式系統方法(MOSA),MIMO電磁頻譜戰設計理念,實現實時的自適應可重構能力/可編程能力,有助于實現聯合電磁頻譜作戰的魯棒性和安全性。模塊化開放式系統方法和MIMO電磁頻譜戰設計理念是一種更為高效的發展理念,通過將軟硬件、系統平臺模塊化的方式,加速了新技術的作戰融入效率,保證了戰斗力持續更新,解決傳統電子戰系統升級困難、功能單一、靈活性差等問題。自適應可重構能力/可編程能力則重視模塊之間的動態重構底層邏輯,通過統一的編程語言將不同武器、裝備、系統之間的壁壘貫通,融匯雷達、電子戰和通信紐帶,大大增強了認知電子戰系統的魯棒性,不僅有利于電磁頻譜資源的動態接入和管理,更方便動態部署和調整資源。目前,DARPA的多個認知電子戰項目,如商業時標陣列(ACT)項目、射頻現場可編程門陣列(RF-FPGA)等項目都將動態可重構能力作為關鍵技術因素。“小精靈”項目也強調在對抗空域可重復使用、動態重構各種武器裝備完成使命任務的重要性。

5 結束語

隨著電磁空間的軍事斗爭效益逐漸提升,世界主要軍事強國均將重塑電磁頻譜優勢作為未來聯合作戰的重要發展方略。本文系統梳理了現代戰場中聯合電磁頻譜作戰的嶄新特點,總結了未來聯合電磁頻譜作戰的能力需求,重點探究分析了未來聯合電磁頻譜作戰發展的兩類關鍵技術挑戰,對進一步提升聯合電磁頻譜作戰能力,具有一定的參考價值和戰略意義。

本文來源:《戰術導彈技術》2022年第6期

-

激光

+關注

關注

20文章

3466瀏覽量

67160 -

電磁頻譜

+關注

關注

1文章

55瀏覽量

8901

原文標題:【推薦閱讀】聯合電磁頻譜作戰的發展特點與技術分析

文章出處:【微信號:CloudBrain-TT,微信公眾號:云腦智庫】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

作戰艦船甲板上的電磁環境效應(E3)分析與建模

關于電磁頻譜的全面介紹

探究復雜電磁環境對聯合作戰行動影響及對策

復雜電磁環境對聯合作戰行動影響及對策研究詳細講解

持續布局和探索具有顛覆性軍事能力的前沿技術,加強國防科技發展戰略謀劃

美軍電磁頻譜中的機動作戰概念

美電磁頻譜作戰技術體系與應對策略研究

人工智能在電磁頻譜作戰中的應用有哪些

電子戰與電磁頻譜作戰的關系

聯合電磁頻譜作戰的發展特點與技術分析

聯合電磁頻譜作戰的發展特點與技術分析

評論