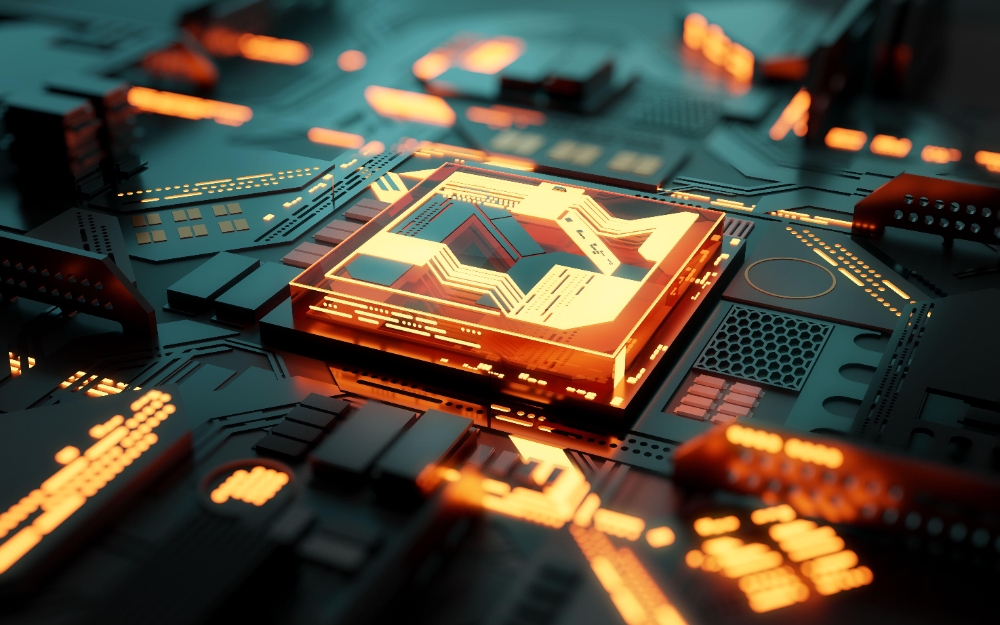

手機芯片的原料是晶圓,而晶圓又是硅成分組成的,所以手機芯片主要是由硅組成的。首先把硅原料進行提純,經過高溫變成固體的大硅錠。

其次把硅錠切成片,然后加入相應的物質,然后在切片上刻畫晶體管電路,為了讓切片表面形成納米級二氧化硅膜,在薄膜上面鋪一層感光層,放進高溫爐里烤。

每一層的信息層之間還要進行導電連接,并做成立體結構。芯片制作的完整過程包含了芯片設計、制作、封裝、測試等多個環節,芯片的制作環節也十分復雜。

審核編輯:姚遠香

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。

舉報投訴

-

芯片

+關注

關注

459文章

52091瀏覽量

435371 -

晶圓

+關注

關注

52文章

5104瀏覽量

129105

發布評論請先 登錄

相關推薦

熱點推薦

傳AMD再次進軍手機芯片領域,能否打破PC廠商折戟移動市場的“詛咒”

? 電子發燒友網報道(文/黃山明)近日,業內突傳AMD將進軍手機芯片領域。外媒報道,AMD計劃進入到智能手機市場中,并可能推出類似APU的“Ryzen AI”移動SoC。不久后,臺媒爆料稱,AMD

性能殺手锏!臺積電3nm工藝迭代,新一代手機芯片交戰

電子發燒友網報道(文/李彎彎)近日消息,聯發科、高通新一波5G手機旗艦芯片將于第四季推出,兩大廠新芯片都以臺積電3nm制程生產,近期進入投片階段。 ? 在臺積電3nm制程加持之下,天璣9400的各

手機芯片進入2nm時代,首發不是蘋果?

電子發燒友網綜合報道,2nm工藝制程的手機處理器已有多家手機處理器廠商密切規劃中,無論是臺積電還是三星都在積極布局,或將有數款芯片成為2nm工藝制程的首發產品。 ? 蘋果A19 或A20 芯片

發表于 03-14 00:14

?1337次閱讀

今日看點丨傳英特爾或被拆分,臺積電、博通考慮接手;英偉達聯手聯發科開發AI PC和手機芯片

1. 拓展終端市場,傳英偉達聯手聯發科開發 AI PC 和手機芯片 ? 據報道,為拓展終端AI芯片市場,傳英偉達正與聯發科加強合作,計劃在2025年下半年推出AI PC芯片,并正在研發一款AI

發表于 02-17 10:45

?634次閱讀

什么造就了優秀的手機芯片?

本文由半導體產業縱橫(ID:ICVIEWS)綜合核心時鐘速度比核心數量更重要嗎?手機內的處理器不僅僅是一個處理器——它是一個提供多種功能的完整包,稱為SoC(片上系統)。SoC是一種集成電路,它包含

AMD或涉足手機芯片市場

近日,據行業內部知情人士透露,全球知名的半導體巨頭AMD正計劃進軍移動設備芯片市場,此舉或將為移動計算領域帶來一場新的變革。 據悉,AMD擬推出的新產品將采用臺積電先進的3納米工藝制造,這一決策不僅

高通新推手機芯片技術,攜手小米等伙伴強化AI應用合作

據路透社等媒體報道,高通公司于當地時間10月21日宣布了一項重大技術革新:將原本專為筆記本電腦芯片設計的技術引入至手機芯片領域,旨在大幅提升其在人工智能(AI)任務處理上的能力。

聯發科發布天璣9400手機芯片

聯發科近日正式推出了其最新的手機芯片——天璣9400。這款芯片采用了先進的第二代3nm制程工藝,集成了高達291億的晶體管,展現了聯發科在芯片制造技術上的卓越實力。

5G手機芯片最新排名:榜首易主!原因曝光

來源:天天IC 編輯:感知芯視界 Link 根據研究機構Omdia報告,配備聯發科芯片的5G智能手機出貨量在2024年第一季度實現53%的強勁同比增長,從去年同期的3470萬部升至今年的5300萬部

今日看點丨臺積電3納米助攻 Google自研手機芯片進入流片階段;傳豐田尋求在上海生產電動汽車

1. 臺積電3 納米助攻 Google 自研手機芯片進入流片階段 ? 據報道,Google搭載于Pixel 10系列手機的Tensor G5芯片進入Tape-out(流片)階段。Tensor G5

發表于 07-01 10:41

?828次閱讀

聯發科有望躋身三星旗艦供應鏈,天璣芯片或成Galaxy S25新選擇

在全球手機芯片市場,聯發科一直以其卓越的性能和創新的技術贏得了廣泛認可。近日,韓國媒體傳出重磅消息,稱這家全球手機芯片龍頭企業有望打入三星Galaxy S25的供應鏈,成為下一代旗艦手機的主芯

Arm發布新一代旗艦智能手機芯片設計

全球領先的芯片設計公司Arm近日宣布,針對旗艦智能手機市場推出了兩款全新的芯片設計——Cortex-X925 CPU和Immortalis G925 GPU。這兩款設計是Arm公司在持續創新和技術迭代下取得的又一重大成果,旨在為

Google轉向臺積電生產手機芯片

早前,在去年9月份,我們就預告了Google或將放棄三星晶圓代工,進而與臺積電進行更深層合作的可能。時至今日,這一消息得到了業內人士及外媒的進一步確認。

手機芯片什么組成

手機芯片什么組成

評論