太湖的溶解二氧化碳具有強烈的時空動態變化。日前,中科院南京地理與湖泊研究所—西北大學聯合團隊,利用衛星遙感高時空監測優勢以及太湖湖泊生態系統國家野外觀測研究站監測數據,建立了針對太湖的溶解二氧化碳遙感估算模型,重新評估了過去近20年太湖二氧化碳排放的時空變化。相關成果近日發表在《環境科學與技術》上。

中科院太湖湖泊生態系統研究站供圖

已有研究表明,湖泊水體溶解二氧化碳濃度相對大氣通常會過飽和,使得湖泊成為重要的碳源。不過,論文通訊作者、西北大學教授、中科院南京地理與湖泊研究所研究員段洪濤告訴《中國科學報》,由于湖泊內部物理和生物地球化學過程的影響,湖泊二氧化碳排放的時空分布通常表現出高度的非均質性,從而導致湖泊二氧化碳排放估算存在很大的不確定性。

“衛星遙感手段可以提供相對高頻、連續和大尺度的觀測數據。”論文第一作者、中國科學院南京地理與湖泊研究所博士研究生齊天賜介紹說,雖然水體溶解二氧化碳并不具有光學特性,但是根據地球化學循環理論,與控制溶解二氧化碳濃度的生物地球化學過程有關的大多數環境變量,都可以從衛星數據中得出。因此,可以通過衛星反演的環境變量,間接對溶解二氧化碳進行大規模和長期的估算,與實地調查相比,可以更高分辨率地確定整個湖泊的二氧化碳通量。

研究團隊利用太湖長期的MODIS衛星數據和野外實測數據,以MODIS獲得的葉綠素a濃度、表層水體溫度、光合有效輻射的漫衰減系數和光合有效輻射量為自變量輸入,建立了針對太湖的溶解二氧化碳估算模型。結果顯示,在開闊水域中,葉綠素a高的水域中二氧化碳濃度較低,而葉綠素a低的混濁水域中二氧化碳濃度較高;而太湖北部湖灣有許多入湖河流污染嚴重,產生嚴重的富營養化和藻類積累,導致高葉綠素a和高二氧化碳濃度并存的情況。

研究人員指出,2003~2018年,太湖月均二氧化碳濃度表現出較大的變化,夏季和秋季(6月至11月)的二氧化碳濃度較低,而冬季和春季(12月至5月)的二氧化碳濃度較高。2003~2018年,太湖夏季的平均二氧化碳通量比春季和冬季低約60%,秋季甚至出現負通量,成為碳匯。

責任編輯:lq

-

衛星

+關注

關注

18文章

1748瀏覽量

68064 -

二氧化碳

+關注

關注

0文章

155瀏覽量

16937 -

衛星遙感

+關注

關注

1文章

22瀏覽量

16188

原文標題:南京地理所等用“天眼”捕捉太湖二氧化碳排放變化

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

礦井下的“隱形守護者”:解碼礦用二氧化碳傳感器

洞察每一絲變化:壁掛式二氧化碳傳感器,工業環境的 “透視眼”

紅外 CO2(二氧化碳) 氣體傳感器和分析模組

二氧化碳雪清洗技術在醫療器械上的應用-人工心臟

高濃度二氧化硫環境下金屬及其鍍層腐蝕性能測試

Sensirion STC31-C二氧化碳傳感器產品介紹

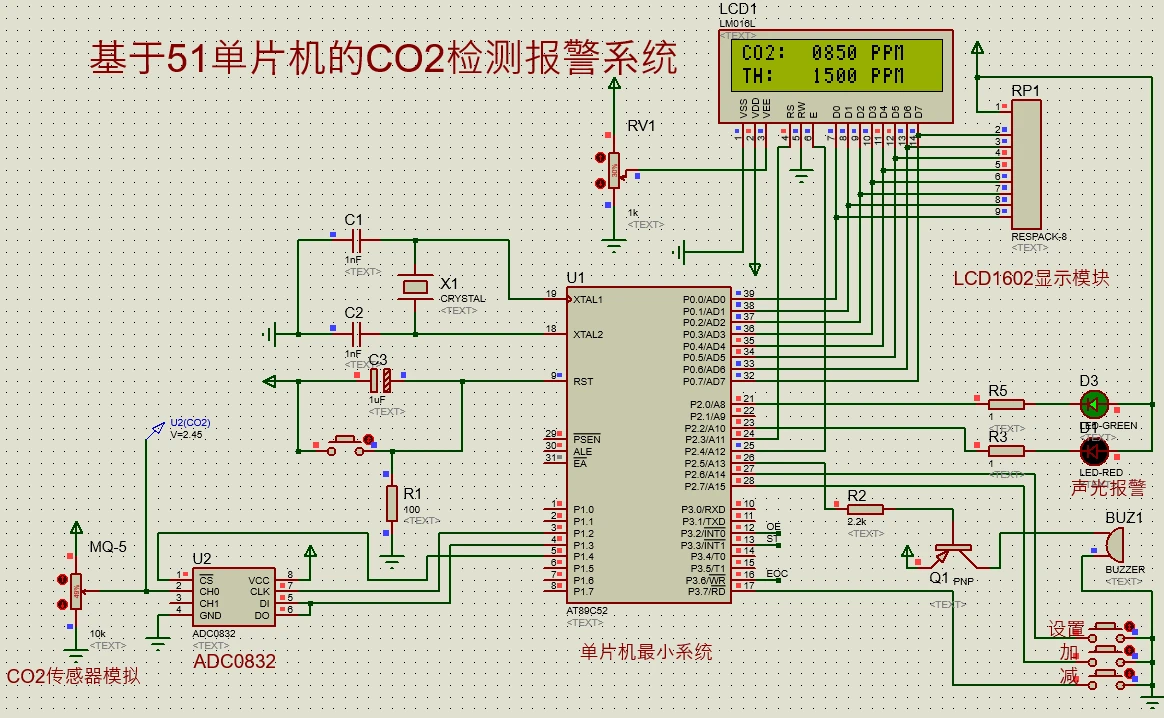

基于51單片機的二氧化碳濃度檢測報警系統仿真

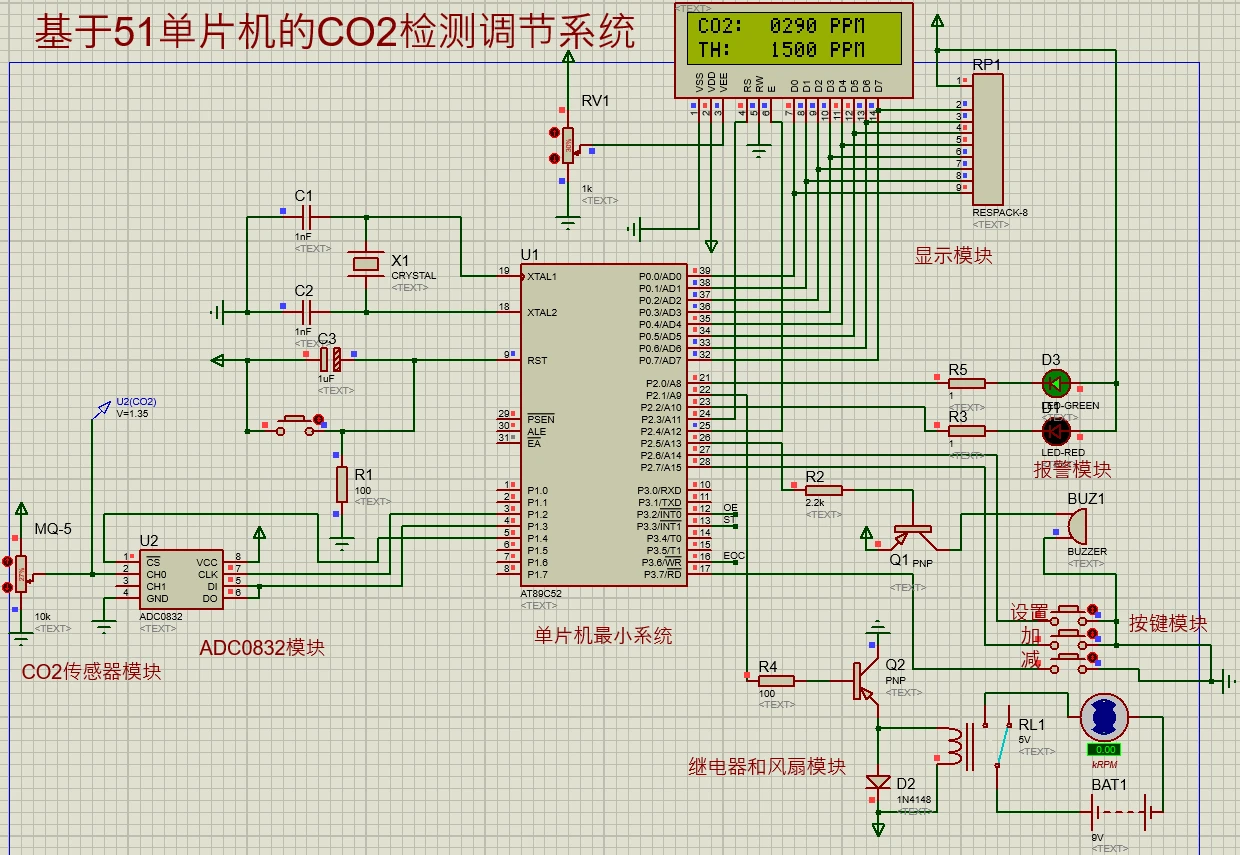

基于51單片機的二氧化碳濃度檢測調節系統仿真

鍍膜使用二氧化硅的作用

我國首座超臨界二氧化碳光熱發電機組項目圓滿驗收

LT-CG-ZLNY004空氣溫濕度、光照、二氧化碳四合一傳感器使用說明書

紅外CO2傳感器ACD1100,精準監測,守護呼吸健康

南京地理所等用衛星遙感高時空監測捕捉太湖二氧化碳排放變化

南京地理所等用衛星遙感高時空監測捕捉太湖二氧化碳排放變化

評論