這段時間,隨著國盾量子等安徽企業紛紛登陸科創板,科學家創業再次成為公眾關心的熱點。隨著近年來安徽省對科技創新、成果轉化的鼓勵和支持,不少科研人員都踏上創業的征途,將更多科研成果轉化為高新技術企業,甚至打造出“獨角獸”企業和上市企業。記者日前對此進行采訪,展現科學家創業的故事。

武帥:深耕人體安檢技術,打造“獨角獸”企業

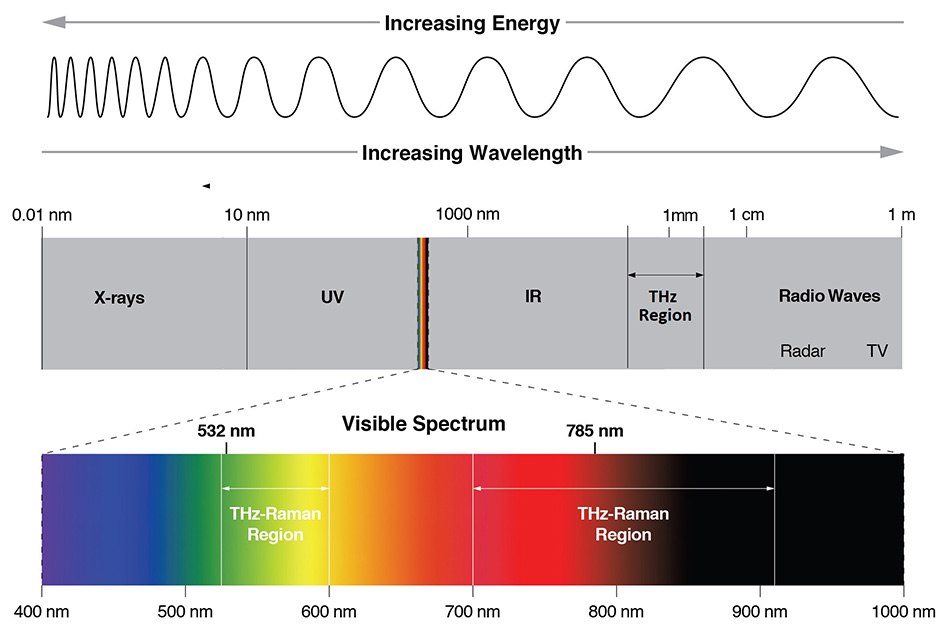

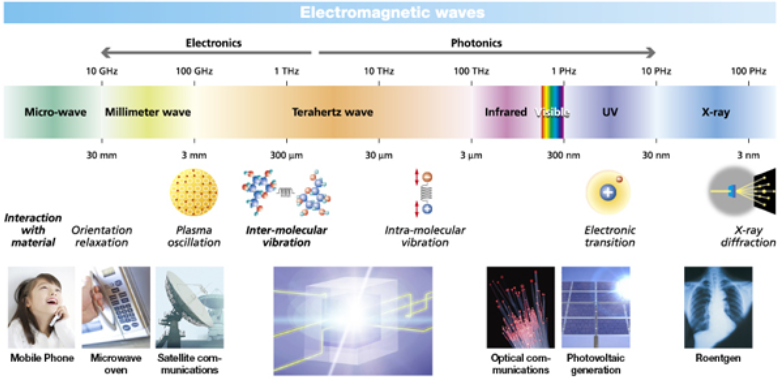

太赫茲是介于微波和紅外線之間的電磁波,被稱作“改變未來世界的十大技術”之一,在公共安全、生物醫療、高速通信等方面具有重要的科學價值和廣闊的應用前景。2010年,在國外讀書、工作了十年的中國科大畢業生武帥,回到了合肥,開始在太赫茲領域自主研發,并在合肥高新區參與創辦了“獨角獸企業”博微太赫茲信息科技有限公司。

回國創業,瞄準太赫茲領域

1993年,武帥考入中國科學技術大學近代物理系,并選擇本碩連讀,在中國科大深造。2000年,武帥赴國外攻讀博士學位,開啟了長達十年的異域生活。

2010年初春,武帥回安徽探親。趁著探親的機會,武帥到了位于合肥高新區的中國電科38所參觀,并被深深吸引。武帥開始考慮回國發展的可能性。“在國外只是打工,那并不是我想要的全部生活,國內有著廣闊的發展舞臺。”武帥說,這些年來,國內發展迅速,為人才提供了更大的發展平臺“。與其做祖國發展的看客,不如做參與者。”

2010年6月,武帥回國,進入中國電子科技集團公司第38研究所工作。他率領一支由博士為主的高素質團隊,組建了微波光子學研究中心,并將太赫茲人體安檢技術作為重點研究方向,僅僅用了三年時間,這個當時平均年齡不過28歲的團隊,就打造出了中國首臺擁有自主知識產權的太赫茲安檢設備。

創業路上,角色定位不斷轉變

博微太赫茲信息科技有限公司剛剛成立的時候, 80多名成員,幾乎全是技術研發人員。如何搭建公司?人事、財政誰來負責?場地怎么解決?一切都要從零開始,一群技術“宅男”面對這些問題該如何解決呢?

武帥告訴記者,在創業過程中,最重要的是角色及時轉變。“企業在最開始的創業階段,更像一個專注于產品開發的團隊,大家的精力幾乎都放在研發上。”當產品成功研究開發之后,需要面臨如何推向市場的問題,角色要從技術人員向市場人員轉變“。如何向客戶介紹產品,銷售本身是否達到了能理解產品技術的層次……這些問題都要解決。”

武帥說,而當產品找到了市場,產生訂單之后,接下來就要面臨第三個階段,“擴大生產,擴大企業的規模,要讓企業走上正規化的發展道路。這個時候,對于企業管理者的綜合能力要求更高。比如財務、供應鏈、風險管控等,各個方面都必須了解。”武帥說,這是艱難的一步。“對于我們公司來說,目前就處于第三個階段,已經經過了產品的初創,有了市場,現在的目標就是要把企業快速地做大做強,發展壯大。”

用太赫茲技術讓世界更加美好

2016年成立的博微太赫茲,在武帥和他的團隊的努力下,已經成為我國太赫茲安檢安防行業的領跑者。其首創的“TeraSnap”太赫茲人體安檢儀,采用了國際領先的被動式太赫茲人體成像技術,是目前國內最早具有自主知識產權,并率先獲得公安部認證的采用太赫茲技術的安檢產品。

而在世界軍人運動會、中國國際進口博覽會、博鰲亞洲論壇等國際性重要活動上,博微太赫茲的安檢設備,也成為為大會保駕護航的明星安檢產品。

武帥說,博微太赫茲會一直專注于太赫茲領域,挖掘開發太赫茲技術的多種應用前景。“努力將企業打造成太赫茲產業的‘獨角獸’,并且期待能在合肥建設中國的‘太赫茲谷’,利用太赫茲技術改變世界,讓人們的生活更加安全、美好。”

劉凱:在跌宕起伏中品味拼搏的意義

“公司自成立到現在整整16年了,這一路上每一步都是摸著石頭過河走過來的。”日前,在接受記者采訪時,博雷電氣董事長劉凱這樣講述著創業歷程,言語間夾帶著創業時的艱辛,也流露出為事業打拼的充實感和成就感。

初心:不想平庸過一生,他下海創業

上世紀90年代,能進入國家一類研究所擔任工程師,可謂前途無量。但是,一成不變的生活持續了十幾年,總讓人覺得缺點什么。2003年,劉凱35歲,他常常陷入深深的自我矛盾,難道就這樣一直按部就班地干下去嗎?這樣的人生有什么意義呢?

由于體制的制約,很多自己的想法往往難以實現。就這樣在循環往復的生活中提前進入養老模式?劉凱心里總有些許不甘。雖然當時談不上遠大的理想和抱負,但總覺得人一輩子總得干點事,不想平庸地過一生。終于,狠下了一番決心的劉凱跳出自己的舒適圈,一頭扎進了創業浪潮中去。

創業初期,劉凱除了技術什么也不懂,按照他的話來說,一沒有錢,二沒有團隊,三沒有市場,市場的殘酷和創業的艱難都遠遠超出了他的預料。“這些年的經歷如果用一個詞來總結,完全可以用四個字來概括,那就是‘跌宕起伏’。”說起這些年的經歷,劉凱感慨萬千。

虛心:“我只有失敗的經驗,沒有成功之談”

作為一名搞技術出身的企業家,劉凱言辭不多,說話中肯,舉止樸實,給人一種踏實穩重的感覺。當被問起能否分享一些成功創業的經驗時,他哈哈一笑說道,我從來都覺得自己沒有什么成功經驗,只有失敗的經驗。

起初,剛剛走出國企的劉凱為簡化創業流程,想通過借助別人的公司為平臺的方式合作共創。但事與愿違,由于雙方在經營理念方面分歧太大,摩擦不斷,最終第一次嘗試以失敗告終。這段經歷回想起來,也是必經之路,只有不斷地嘗試,才能準確地找好方向。

在深刻的反思和對未來的深度思考過后,2005年,劉凱獨自創辦了合肥博雷電氣有限公司“。博,乃是取其博眾天下之意;雷,是因為我是搞雷達出身的。”說到公司的名字來由,劉凱這樣解釋。

用心:每一分錢,他都要花在刀刃上

公司成立前幾年,遇到的最大問題就是資金。因為行業的特殊性,前期一直在做技術和科研方面的研究,只有資金投入,短期內看不到回報。當時,整個團隊僅有六七個人,不足百平方米的辦公場所,既要做科研試驗又要進行生產制造,還要擠出場地辦公,條件艱苦。所有的辦公桌椅等辦公設施還是他帶著員工一起騎著自行車去二手家具市場淘回來的“。那時候沒有錢,每一分錢都恨不得掰成兩半花。”

但是,劉凱對待科研攻關方面的投入卻非常舍得。有一次,他偶然聽到有技術人員在抱怨說電腦速度慢,經常性卡機,太影響工作了。劉凱毫不猶豫地說,換,按最高標準配置。除此之外,公司所有的科研試驗所需的設備、儀器儀表,都按當時的高標準全新購置。

劉凱經常開玩笑說,設備儀表相當于技術人員的眼睛和鼻子,不能讓設備儀表影響技術人員的成果。不該花的錢不能亂花;但該花的錢,砸鍋賣鐵都要花“。每一分錢,都要花在刀刃上。”

開心:他帶出了一支有戰斗力的團隊

2012年,在經歷了幾番艱難的掙扎后,公司終于有了起色,開始走入正軌。劉凱說,一路上撞得頭破血流,離不開團隊的咬牙堅持,每個人的身上都有一股不輕易投降不輕易認輸的勁兒。

公司的一名員工表示,公司里年輕人多,有朝氣有活力,工作氛圍很好。每當接到訂單,一線研發人員為了項目能夠順利交付,加班加點是常有的事情。劉凱作為公司老總,每天來得早走得晚,經常陪著員工一起熬夜加班。

說到今年的經營情況,疫情對業務的影響不可避免。2月10日,公司獲得政府首批復工批準。由于上下游產業鏈受到疫情影響,原材料的供給、物流都出現了問題。“這個影響是全方位的,上下游產業鏈都被波及。此外,疫情最嚴重時,供應鏈斷了,原材料供應都沒法保證。”為了應對困難,劉凱和公司員工一起想辦法解決問題。劉凱介紹,那一段時間,天天就是不停撥打電話,和同事一起應對疫情帶來的挑戰。

在湖北疫情最嚴重的時候,劉凱接到一個求援電話。這個求援電話來自湖北鄂州,當地疫情十分嚴重,對方在電話中急切地說,醫院每天生成的醫療垃圾堆積成山,急需快速、無害化處理。

掛完電話,劉凱果斷做出決定,立刻組織精干力量投入這個項目的研發。通過前期論證、技術攻關和設備可靠性驗證等等一系列的工作,整個團隊連續奮戰多日,終于研制出了兩臺醫療垃圾無害化處理設備。“那時候,沒有考慮到經濟回報,就是一心想著趕緊把這個產品做出來,能為抗疫做一點事情。”劉凱表示。兩臺設備從圖紙變成產品并驗收,然后連夜運往鄂州,前前后后不過一個多月。劉凱說,正常來說,像這樣一個產品從研發到生產,就是效率高也要三個月左右。在得到設備驗收合格已投入使用的消息后,劉凱忍不住把這一消息在朋友圈分享,瞬間收獲數百個點贊。他為公司擁有這樣一支有戰斗力、務實、創新、團結、拼搏的隊伍感到無比自豪。

舒心:公司多項產品填補國內空白

經過多年堅持,公司在劉凱的領導下獲得了長足發展。截至目前公司員工百余人,辦公場所5000平方米,由原來的單一產品線,發展成現在的多產品線并行、多事業部運營的格局,集技術研究、設計開發、生產制造、銷售服務于一體。現在的博雷是一家專注于高功率微波裝備領域的高新技術企業,堅持走自主創新的道路,取得了包括22項發明專利在內的共60余項專利技術成果。

經過多年的技術積累和沉淀,博雷研制的產品現已廣泛應用于工業微波、軌道交通、通信、醫療垃圾處理、國家大科學工程等領域,多項產品在多個特殊領域的重點項目中得到應用并獲得客戶的認可。技術達到國內領先水平,在某些特殊領域正逐步替代進口產品,填補國內空白。

放心:公司在這里發展如魚得水

說起和合肥高新區的緣分,劉凱說公司2008年搬過來后,就再也舍不得走了“。高新區管委會對公司從資金到人才到政策均給予了多方面的關照,事無巨細,都考慮得非常周到。”對于合肥高新區的濃厚創新氛圍和創業環境,劉凱表示,企業在這里發展如魚得水一般自在。

而對于高新區推出的領航企業家培訓,劉凱也非常贊賞和期待“。可以經常組織些活動,讓企業家在一起交流。不僅能夠打通上下游產業鏈,同行之間的交流還能夠開闊思維,這是非常好的。”

計成志:堅持自主研發替代國外進口

“上個世紀90年代,電伴熱產品主要依賴國外進口,但是有錢也買不到技術,我就想自主研發產品取代進口。”日前,談起創業的初衷,安徽環瑞電熱器材有限公司董事長計成志不無感慨,十年磨一劍,歷盡創業無數的艱辛和汗水,他終于成功打破國外技術封鎖,大大降低了產品使用成本,填補了國內技術空白,自主研發的電伴熱產品遍布國內、遠銷海外。

為夢想不惜賣房創業

計成志是安徽肥東人,1998年畢業于合肥工業大學,畢業后一直從事基于輻射化學及高分子材料的電伴熱產品研發和應用研究工作。憑著堅韌不拔的學習精神以及過硬的技術基礎,2004年,計成志在蕪湖一家電伴熱企業擔任總經理。由于工作的關系,他有幸結識了中國科技大學曾參與“九五”國家科技攻關計劃的兩位教授,對自主研發電伴熱產品產生了極大的興趣,并萌生了創業念頭。

2007年,計成志在肥東創立了安徽環瑞電熱器材有限公司。“創業是為了證明自己,也是為了將中國制造變為中國創造。”計成志說“,創業初期,缺乏資金、人員、市場,非常困難,都是靠自己一步步闖過來的。”資金不足,他將家里的房產變賣籌得50萬元,人員不夠,他和一道打拼的朋友吃住都在廠里,晚上只睡三四個小時,三個月瘦了20多斤。為了開辟市場,他去荒無人煙的沙漠、翻山越嶺去湖北深山老林等地考察,為了節約時間,經常乘坐夜里12點的飛機,白天又投身到緊張工作中。

就這樣,靠著強大的毅力和吃苦耐勞的精神,經過十余年的發展,計成志創辦的環瑞企業從弱到強,在肥東經濟開發區成長為一家集發熱電纜、自限溫電伴熱帶、恒功率伴熱帶研發、生產、銷售及服務于一體的國家級高新技術企業。

自主研發代替國外進口

“電伴熱是為了解決開采出來的原油暢通運輸的問題。”計成志說,上個世紀90年代,在中石油、中海油寒冷地區的油田、海洋鉆井平臺,原油從地下或深海采集后通過管道輸送時,需要使用大量的電伴熱產品用于管道的防凝防凍,否則管道介質易凝固,失去流動性而無法順利輸送。

“早期的電伴熱產品全部依靠進口,價格非常昂貴,動輒幾百元甚至上千元一米的電伴熱帶,給國家帶來了很大的負擔。”計成志心想,如果能夠自主研發電伴熱產品,取代國外進口,就能大大降低使用成本,擴大產品應用范圍。

“國外的公司不賣技術,只賣產品。”計成志說,和美國這家企業有50多名博士生組建的研發團隊相比,公司當時只有中科大的兩位教授帶領團隊負責產品的技術攻關,終于研發出高性能自限溫電伴熱帶。

隨著產品品質的逐步穩定,企業規模逐漸擴大,如今自主研發的產品已替代進口產品,在國內各大石油、化工、電力、煤炭、冶金、機場、高鐵站等多行業多領域得到廣泛應用。2012年,環瑞公司自主研發的產品憑借國際先進標準的水平已走出國門,產品大量出口到俄羅斯、英國、芬蘭、加拿大、澳大利亞、日本等20多個國家。

不斷創新遍布各個領域

“企業發展十來年,我們已經從解決生存發展到解決創新科研。2018年,我們獲批建立了省級博士后工作站,與高校聯合招收博士后,開發高分子材料。”計成志說,這幾年環瑞拿到了全球各地區近三十余項認證,其團隊獲得安徽省“115”產業創新團隊,他本人也榮獲2017年度合肥十大創新人物等多項榮譽。

如今,環瑞成立了合肥市工程技術中心及研發實驗室,擁有20多名開發人員,與中國科學技術大學、華東理工大學的技術團隊密切合作,從實驗室到車間投產的現有產品,已經全面接近國際先進技術,并在部分指標上實現了趕超。2019年,安徽創新館開館,環瑞生產的“自限溫電伴熱帶”等產品還被遴選為慶祝改革開放40周年科技創新成果展參展展品。

2018年,計成志將科研目標鎖定為無鹵阻燃及高溫等級自限溫電伴熱帶,無鹵阻燃這項技術在國際上尚屬首創。而研發的高溫等級自限溫電伴熱帶,更是填補了國內技術空白。“隨著產品的技術升級及產品應用領域的擴大,逐步在比如軌道交通、高鐵站的消防給排水管道伴熱系統、機場及大型體育場館的屋頂融雪系統上投放使用。”計成志說,甚至在神八、神九航天基地地面保障系統上實現安全運行。

十余年來,計成志帶領環瑞團隊,不僅打破了國外的技術封鎖,還滿足了國內對電伴熱產品技術強、新節能、高安全的市場需求。他的夢想是“,希望未來有一天,中國創造的電伴熱產品能夠站在世界之巔。”

韋玉軍:副教授下海聚焦腫瘤精準診療

從清華大學醫學院副教授,到大小事務都需要親力親為的創業者,短短四年里韋玉軍不僅成就了自己的創業夢想,更助力合肥市乃至安徽省的腫瘤早篩等領域發展。今年年初新冠肺炎疫情期間,他所創立的安徽安龍基因科技有限公司在全省率先開發出“新型冠狀病毒(2019-nCov)核酸檢測試劑盒”,為抗擊疫情提供更快、更精準的檢測支持。

從清華大學醫學院副教授到創業者

2016年,韋玉軍從清華大學醫學院副教授的崗位上辭職,來到合肥廬陽經開區,創立了安徽安龍基因科技有限公司。

“在清華大學醫學院期間,我一直從事腫瘤精準治療研究相關工作,也參與了多項國家科研項目及分子診斷技術及臨床試劑的開發。”韋玉軍說,他發現在精準醫療過程中,基因檢測企業、醫院、藥企三者缺一不可。在這樣一個三角關系中,基因檢測技術起到了串聯作用,隨著技術、臨床與疾病治療聯系得越來越緊密,這個三角關系也將更加牢固,未來這三者之間或許還將有更多的互動和合作可能。

不過,他也意識到,雖然基因檢測技術與臨床治療聯系愈發緊密,但是臨床研究與產業之間的互動還沒有打通,各個環節之間存在“孤島”,“有臨床資源的機構缺乏技術平臺,而有技術平臺的企業又缺乏高質量的臨床信息資源,我很想在這個領域做些探索。”

韋玉軍說,基因檢測其實是一個很復雜的事情,企業水平也參差不齊,如何在硬件使用過程當中標準化生產,同時還要降低成本,這就需要企業在技術及產品方面有著很深的積累。作為成長在清華園的公司,安龍基因在成立之初主要面向清華大學及附屬醫院進行定制化設計生產,“通過這種形式,我們積累了深厚的技術、優異的設計和高效高質的交付能力,也為后來面向全國打下了堅實的基礎。”

專注腫瘤領域技術和產品研發升級

創業的過程并不是一帆風順。韋玉軍記得,公司在2017年剛拿到天使輪融資時,開設了基因檢測全套產品線,沒承想一直虧錢。“到2017年下半年,我們只能砍掉了不擅長、不成熟的產品線,專注腫瘤領域技術和產品研發升級。”初次創業的韋玉軍就這樣一邊學一邊做,這才逐漸建立起公司的銷售體系。

銷售體系建立起來了,產品推廣又成為擺在韋玉軍面前的一道難題。由于當時公司沒什么知名度,精準醫療也沒有普遍被醫生和患者接受,韋玉軍只能從熟人、朋友做起。“我們在推廣產品時,還要向對方做大量的科普,這和我以前在清華大學醫學院時的工作狀態有很大區別。”韋玉軍說,在自己找融資、跑市場的這幾年間,他也從一名學者逐漸蛻變成一名真正的創業者。

2019年,在韋玉軍及其團隊的共同努力下,安龍基因收獲滿滿:打造形成多重引物/探針雙阻斷ctDNA甲基化檢測技術、CTC捕獲鑒定技術、自動化數據等5個核心技術平臺,業務主要聚焦腫瘤精準診療領域,包括腫瘤早期篩查、輔助診斷、精準用藥和預后檢測四大部分。

未來將致力于安徽省健康早篩

在年初的新冠肺炎疫情期間,安龍基因突破技術難關,在全省率先開發出“新型冠狀病毒(2019-nCov)核酸檢測試劑盒”,得到業界認可,也讓許多人因此認識了安龍基因。隨后,又成功研發出與之配套的病毒滅活保存液,實現了更大通量、更高效率的新冠病毒檢測。

直到現在,這項研究仍未止步,韋玉軍介紹說,由于新冠病毒仍然存在變異可能,可能會影響市面上早期設計的核酸檢測試劑盒的靈敏度,他們比對已發布的184種新冠病毒序列,正研發設計通用性的新冠病毒核酸檢測試劑盒。

“扎根合肥四年來,我們已經開發了多項腫瘤精準醫療伴隨診斷/輔助診療技術,搭建了包括PCR、數字PCR、一代測序、二代測序等在內的多種檢測平臺,檢測樣本數超過10萬余例。”韋玉軍表示,公司已先后研發出肺癌甲基化輔助診斷試劑盒,目前正在申報國家三類注冊許可證,并進入臨床試驗,此外,結直腸癌、宮頸癌、肝癌早篩產品也研發完成,進入報證流程。“未來,我們將致力于合肥市、安徽省的健康早篩,提高癌癥早篩率,降低醫保支付,讓每一個安徽人遠離癌癥。”

-

成像技術

+關注

關注

4文章

302瀏覽量

31708 -

太赫茲

+關注

關注

11文章

350瀏覽量

29747

原文標題:安徽科學家的創業故事:從太赫茲技術到腫瘤精準診療

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

我國科學家制備出可控手性石墨烯卷

西湖大學:科學家+AI,科研新范式的樣本

華為自動駕駛科學家陳亦倫投身具身智能創業

AI for Science:人工智能驅動科學創新》第4章-AI與生命科學讀后感

《AI for Science:人工智能驅動科學創新》第二章AI for Science的技術支撐學習心得

《AI for Science:人工智能驅動科學創新》第一章人工智能驅動的科學創新學習心得

羅德與施瓦茨展示創新6G超穩定可調太赫茲系統

中國科研團隊首次實現公里級太赫茲無線通信傳輸

太赫茲拉曼光譜簡

中國科學家發現新型高溫超導體

天津大學科學家突破人類大腦器官成功驅動機器人

新華社:突破性成果!祝賀我國科學家成功研發這一傳感器!

安徽科學家的創業故事:用太赫茲技術讓世界更加美好

安徽科學家的創業故事:用太赫茲技術讓世界更加美好

評論