生命分析化學是隨著生命科學發展以及當今人類健康需求而興起的研究領域。如今,高靈敏、高通量、快速、自動化的生命分析化學新原理、新方法與新技術研究,已成為21世紀化學與生命科學交叉研究的重要方向,是生命科學及其相關領域原始性創新的重要基礎。

早在1992年,剛剛從南京大學獲得博士學位的鞠熀先教授就開始將生命分析化學作為自己主要的研究方向,乃至后來成為國家自然科學基金委“生命分析化學”創新研究群體項目負責人、擔任“生命分析化學教育部重點實驗室”主任,以及現在的“生命分析化學國家重點實驗室”主任,伴隨著近20年研究工作的發展,鞠熀先教授已經取得了一系列驕人的成績。

日前,有幸采訪了鞠熀先教授,所談話題涉及“生命分析化學國家重點實驗室”、鞠熀先教授擔任首席科學家的“973”項目的情況,以及其對于生命分析化學最新研究進展、未來發展趨勢的看法。

南京大學“生命分析化學國家重點實驗室”主任鞠熀先教授

“多年來,實驗室取得了眾多成果,成果轉化有待突破”

生命分析化學國家重點實驗室的建設可以追溯到上世紀末,包括于2004年成立的教育部重點實驗室。多年來該實驗室科研成果的應用、產業化情況如何呢?鞠熀先教授對于生命分析化學科研成果產業化發展又有哪些想法呢?

鞠熀先教授首先介紹了生命分析化學國家重點實驗室(以下簡稱:實驗室)的定位、研究方向等。實驗室立足于分析化學,定位于以生命物質為對象的分析化學基礎研究。即抓住從生命體系中提取信息這個“核心”,聚焦于生命物質及其相互作用的測試方法學的基礎研究。

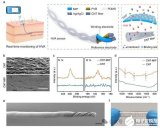

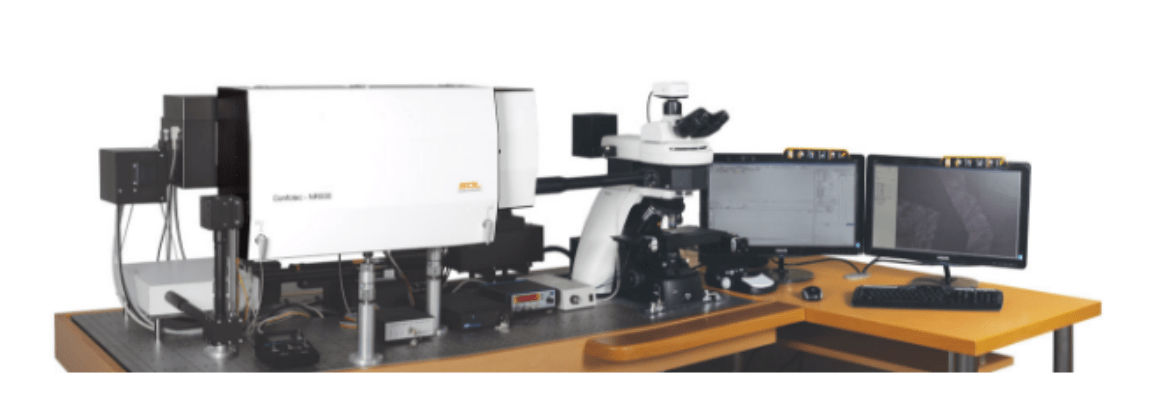

目前,實驗室形成了如下四個研究方向:(1)生命分析新方法的共性基礎——生物分子界面行為;(2)生命分子的功能與相互作用的分子基礎——生物分子識別;(3)高靈敏高通量生命分析的關鍵技術——微納尺度生物分析;(4)生命分析化學的重要應用——疾病標志物甄定與檢測。

“實驗室多年來形成了眾多的研究成果,非常想產業化,尤其是我們第四個研究方向的成果——疾病標志物甄定與檢測技術,在臨床診斷應用中將有很大的市場前景。”鞠熀先教授現已發表的300多篇論文中有100多篇與腫瘤標志物檢測相關。“腫瘤標志物檢測”相關課題于1999年開始啟動,至今已經進行了12年的研究。該研究發展了腫瘤診斷方法學、診斷系統,研制出多個全新的、有針對性的標志物檢測芯片和傳感器,建立了具有特異性、高靈敏度的快速診斷檢測方法。目前,該研究成果已經經過血清檢測,并與當前臨床檢測通用方法檢測結果進行了比對,獲得了很好的效果。

“但是,臨床診斷技術的產業化至少需要5年的時間和不斷的投入,而一些國內的相關生產企業更多的追求短期經濟效益,資金投入上也有一定的困難。”

據鞠熀先教授遺憾地介紹,“這些成果還沒有商品化。一是因為沒有已獲得許可證的生產企業來生產推廣;另一方面是目前的醫院、病人們更多的信任進口儀器的檢測結果。”

但是,鞠熀先教授仍是信心滿滿的說道,“相信總有一天,那些好的、經受了考驗的技術成果一定會產業化的。”

“第一次承擔973項目,期待生物檢測技術基礎研究取得突破”

2009年7月,由鞠熀先教授為首席科學家申報的973項目“仿生分子識別技術在生物醫學應用的基礎研究”立項,課題組隨即展開工作;2010年3月,該項目啟動會在南京召開。該項目的重大意義、主要研究內容、目前進展如何?鞠熀先教授作為“首席科學家”,他的主要工作都有哪些呢?

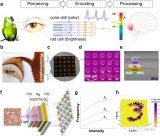

據鞠熀先教授介紹,該項目以與人類健康密切相關的重大疾病的早期診斷與預警為導向,結合材料科學、生物醫學、納米科學、光電子學和分析化學等交叉學科的前沿研究成果,通過分子設計,發展核酸適體、分子印跡材料和納米生物探針等仿生分子識別體系,開展仿生分子識別方法在生物醫學應用的基礎研究。

該項目擬解決的“3”個關鍵科學問題分別是:(1)仿生分子識別體系的弱相互作用規律及其識別探針的設計與篩選;(2)新型生物標志物的甄定及致癌分子機制;(3)高靈敏仿生分子識別成像與傳感方法及在癌癥早期診斷中的應用基礎。

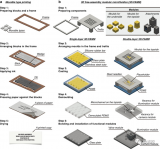

該項目所設置的“5”個課題是:(1)仿生分子識別體系識別機制的基礎研究;(2)核酸適體分子識別體系的設計與生物標志物甄定;(3)分子印跡識別體系與納米生物探針的構建與性能研究;(4)基于仿生分子識別的傳感與成像方法研究及其系統設計;(5)仿生分子識別體系用于癌癥早期診斷與預警的基礎研究。

2011年8月該項目舉行了中期總結匯報會,專家們對該項目的前期執行情況一致表示肯定。兩年來,項目組共發表246篇論文,其中57.5%的論文發表在影響因子大于5的刊物(142篇),申請專利14件,獲授權專利4件,獲省部級二等獎以上獎勵5項,并出版英文專著1部。項目緊緊圍繞仿生分子識別和腫瘤生物標志物的甄定與檢測開展基礎研究工作,提出了利用仿生分子識別體系弱相互作用提高檢測靈敏度和準確性的新原理,發展了一系列理論分析方法;建立了核酸適體通用篩選平臺;獲得了能夠特異結合乳腺癌細胞、胃癌細胞、肝癌細胞、和乙肝病毒核心蛋白、肝癌相關蛋白等腫瘤標志物的核酸適體;構建了多種納米識別探針及其生物傳感與成像分析方法,實現了對多種癌癥標志物或癌變細胞的快速檢測。

另外,鞠熀先教授談到,這個項目是他第一次承擔的“973”項目,也是他第一次擔任首席科學家。作為首席科學家,鞠熀先教授承認,身上的壓力很大,項目最初提出的科學目標要實現、主要研究任務要完成,需要及時了解各課題組的工作進展,想辦法使各課題組圍繞研究主題開展工作,向著一個方向“走”。

在該項目中,鞠熀先教授另一個自豪的事、也是最大的亮點就是培養了一批年輕的優秀人才。項目申請時整個團隊的平均年齡不到40歲,只有鞠熀先教授是國家杰出青年科學基金獲得者,經過兩年的時間,項目組有3位研究骨干獲得國家杰出青年科學基金,3人獲省部級人才項目,研究隊伍得到了快速發展。

鞠熀先教授談生命分析化學5大發展趨勢

生命科學30年來的快速發展以及社會的進步,正賦予生命分析化學前所未有的機遇和挑戰。那么,生命分析化學領域目前的最新研究進展及未來發展趨勢又如何呢?

目前文獻以及一些新聞資訊中,生物分析化學與生命分析化學兩種叫法都存在,而兩者之間的分別還有很多人不是很清楚。關于此點,鞠熀先教授首先介紹,“生物分析化學在上個世紀50-60年代是很通用的名稱,但現在我們更多的提生命分析化學。生物分析化學主要發展生物物質檢測方法學,而生命分析化學的范圍更廣,它還包括生命體系、生命過程中各種成份、結構單元間相互作用、識別及其信號提取的研究。”

最后,鞠熀先教授從5個方面為我們歸納了近年來生命分析化學研究的最新進展與發展趨勢。

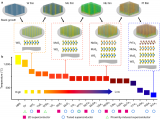

(1)生命物質與界面行為基本問題的研究是生命分析化學的重點研究方向和研究熱點。生命過程大都發生在“界面”上。目前,該領域的研究重點已經拓展到多尺度仿生功能界面的構建與表征;生物分子的界面行為及構效關系與生物傳感;時空限域體系中生物分子的界面行為;智能仿生界面的構建與界面生物分子電子傳遞、能量轉換與生物能的利用等。

(2)新型生物探針設計與生物分子定量動態分析研究。生物分子探針定量分析技術已經成為生命分析化學研究的重要技術手段。

(3)微流控生物分析芯片系統研究。微流控技術是當前正在急速發展的高新技術和科技前沿領域之一,其微型化、集成化和便攜化方面的優勢也將為生命分析化學眾多領域提供最為有效的手段。

(4)生物復雜體系分析。當前各種組學研究已經興起。其中,蛋白質組學研究是當今該領域的研究重點;而高效樣品制備、高分辨分離、高靈敏檢測、高通量鑒定和時空分辨表征是復雜體系分析的重要發展趨勢。

(5)高靈敏、高通量、時空分辨的疾病診斷方法學研究。新藥研制,疾病診斷、預警、治療和發病機制,生命過程的揭示與生命分析化學密不可分;而分離檢測方法與技術的進步則對生物靶標的鑒定與發現、生物藥物分子的純化和制備等均具有非常重要的科學意義,也是當今國際該領域的熱點和重點。研究具有高靈敏、高通量、動態化的生命分析化學新原理、新方法已成為推動21世紀生命科學研究發展的極富挑戰性的重要發展方向,分析方法學的研究將成為科技界特別關注的主題。

后記

采訪中,鞠熀先教授多次提到生命分析化學科研成果產業化的困難,他也多次與國內的相關生產企業打過交道,鑒此,鞠熀先教授指出:

(1)國內相關企業一定要有耐心,眼光要放長遠。例如,廈門一家由美國華人創辦的生物技術公司,其2001年建立,但直到2008年公司才開始盈利,也就是說該公司曾有7年的時間是不掙錢的,但現在該公司每年有幾個億的收入。

(2)目前一些國內企業存在的最大問題是規模小,相互間重復生產、惡性競爭。例如,江蘇的一個縣生產同類分析儀器的注冊公司達數十家,結果是公司收入、利潤越來越少,進而不能更新產品,更不要說達到國際先進水平。國家相關政策應更加嚴格,例如注冊公司時,注冊資金額、擁有的創新產品技術的數量等應有所限制。

(3)國內企業應該加強新產品的自主研發。自主研發并不是僅依靠企業自身的力量,還要借助科研機構的技術平臺,發揮企業懂市場、懂管理的優勢,做好產學研合作。目前國家在科技研究方面投入大、項目多,但是企業也要加大投入。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論