Oxide TFT將成為下世代顯示面板的基板技術首選。臺日韓面板廠在Oxide TFT技術的研發腳步愈來愈快,不僅已突破材料與薄膜制程等技術瓶頸,更成功展示Oxide TFT顯示器塬型,為該技術商品化增添強勁動能,并有助其成為新一代顯示器基板的技術主流。

技術迭有進展 Oxide TFT商用快馬加鞭

氧化物薄膜電晶體(Oxide TFT)接近低溫多晶硅(LTPS)TFT的電性水準,并相容于非晶硅(a-Si)TFT生產線與低溫制程。至今,在各國研發單位的技術競爭下,Oxide TFT已有相當驚人的研發成果,甚至已進入商品化。本文主要介紹Oxide TFT技術與發展趨勢,包含國內外技術研發現況、技術挑戰與未來發展趨勢等。此外,亦將說明Oxide TFT在軟性電子的應用。

氧化銦錫(ITO)開啟透明導電氧化物(TCO)薄膜的時代,并已成為光電產業最重要的材料之一。另外,透明氧化物半導體(Transparent Oxide Semiconductor)的研究亦如火如荼地展開,以氧化鋅(ZnO)為研究的主流,GaZnO、InZnO、AlZnO亦逐漸嶄露頭角,但尚無穩定的主流材料。

直至2003年,東京工業大學教授細野秀雄(Hideo Hosono),在科學(Science)期刊發表單晶態(Crystalline Phase)的銦鎵鋅氧化物(InGaZnO)TFT。由于是單晶態,InGaZnO TFT制程溫度相當高(1,400℃),亦不適合應用在玻璃或塑膠基板等,應用上產生諸多瓶頸。

緊接著,2004年細野秀雄再于自然(Nature)期刊發表非晶態(Amorphous Phase)的InGaZnO TFT製作于塑膠基板上,由于低制程溫度(室溫)的優勢,大幅提升其應用性,不僅可製作在玻璃基板,亦可製作在塑膠基板上,因此未來朝向塑膠基板的軟性電子開發已不再是夢。

目前薄膜制程方式有兩種,以真空濺鍍(Sputtering)薄膜技術為主,其具備較高電子移動率(》5cm2/V-s),電性表現已超過傳統有機半導體材料與a-Si薄膜(《1cm2/V-s),甚至于與LTPS薄膜相當(10~100 cm2/V-s);而溶膠/凝膠(Sol-Gel)薄膜技術已從燒結溫度500℃降至200℃以下,因其特殊的制程方式,最終的目標為取代真空制程系統,進而達到無光罩制程,節省材料與制程成本,相信不久的未來,Oxide TFT技術的世代即將來臨。

由國際技術研討會論文來看,Oxide TFT的研發腳步越來越快速,臺、日、韓面板廠不約而同採用InGaZnO TFT技術發表最新一代的顯示器產品。

本文將針對2012年在美國舉辦的國際顯示資訊研討會(SID)與在日本舉辦的國際顯示器研討會(IDW)做一介紹,并針對以玻璃基板為主的顯示器與以軟性基板為主的軟性顯示器深入剖析。

臺日韓面板廠加緊研發 Oxide TFT顯示器傾巢出

表1為2012年友達光電與韓國樂金顯示(LGD)所發表的Oxide TFT技術的研發比較。友達展示以InGaZnO TFT驅動的32吋FHD(1,920×RGB×1,080)主動式矩陣有機發光二極體(AMOLED),其OLED採用FMM(Fine Metal Mask)進行紅綠藍(RGB)的蒸鍍技術;另更發表世界最大65吋UHD主動式矩陣液晶顯示器(AMLCD),採用CHP(Channel Protection)的元件結構。而樂金顯示則發表55吋FHD主動式有機發光顯示器,採用BCE(Back Chanel Etch)InGaZnO TFT,其OLED採用白光OLED(WOLED)搭配彩色濾光片(Color Filter);另亦發表55吋UHD AMLCD,採用CHP元件結構的InGaZnO TFT,且搭配金屬導線使用銅制程。而全球顯示器龍頭韓國叁星(Samsung)卻在此技術論壇缺席。

日本大廠的研發速度并不亞于韓國,在技術上的研發深度更是略勝韓國一籌(表2)。顯示器大廠夏普(Sharp)與日本半導體能源研究所(SEL)的研發團隊開發出CAAC(C-Axis Aligned Crystal)的結晶態InGaZnO TFT技術,因其特殊的結晶態,雖載子移動率僅7.7cm2/V-s,但其最大的優勢在于極佳的元件穩定度,克服InGaZnO TFT最讓人詬病的環境穩定度與電氣可靠度。不過,其關鍵技術已被列入國家級機密,詳細的制程已無法得知。

夏普的研發團隊採用CAAC-InGaZnO TFT技術,展示13.5吋UHD AMOLED,另亦展示13.5吋qFHD(960×RGB×540)軟性AMOLED,其關鍵制程在于採用轉貼技術。首先在玻璃上完成面板制程,再將顯示陣列與玻璃中間的蝕刻犧牲層進行蝕刻,兩者分離后轉貼顯示陣列至塑膠基板。

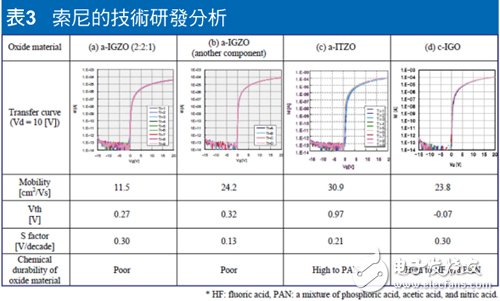

電子大廠索尼(Sony)與友達的研發團隊合作,共同發表40吋主動式有機發光顯示器應用,文中提到採用BCE結構時,InGaZnO半導體層在后續的金屬制程中,極易受到金屬蝕刻液破壞,進而提出非晶態的InSnZnO(a-ITZO)與結晶態的InGaO(c-IGO)半導體材料,其製作出來的元件特性并不亞于現行的InGaZnO TFT(表3)。

如同a-Si TFT的BCE結構,除可縮減光罩數之外,并對縮小元件設計準則(Design Rule)有相當大的幫助,因此製作BCE結構的Oxide TFT已成為面板廠積極尋求解決之瓶頸。索尼同時也發表9.9吋qFHD軟性主動式有機發光顯示器,其採用CHP元件結構的InGaZnO TFT與上發射型(Top-Emitting)的白色有機發光層搭配彩色濾光片,至于採用的彩色濾光片陣列(CFA)塑膠基板并未著墨太多。

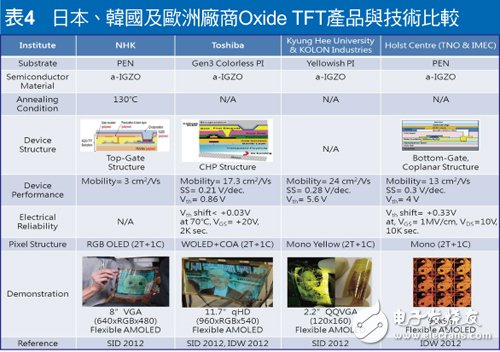

日本放送協會NHK也投入軟性顯示器的開發,2011年發表5吋QVGA(320×RGB×240)有機發光顯示器,最高制程溫度僅150℃,所使用的塑膠基板為PEN(Poly-Ethylene Naphthalate),而2012年更進一步發表8吋VGA(640×RGB×480)OLED,採用日本材料大廠ZEON的有機材料當作閘極絕緣層,進行InGaZnO TFT的製作,最高煺火溫度僅130℃,元件亦為CHP結構。

日本家電大廠東芝(Toshiba)採用透明PI(Polyimide)塑膠基板進行CHP結構InGaZnO TFT的開發,成功展示11.7吋FHD(960×RGB×540)軟性AMOLED,其中面板架構為白色有機發光層,搭配整合彩色濾光片陣列(COA)的薄膜電晶體陣列。

韓國慶熙大學(Kyung Hee University)與科隆工業(KOLON Industries)採用黃褐色的PI塑膠基板,製作出單色的2.2吋軟性AMOLED,并分析元件的撓曲特性。歐洲的Holst Centre(TNO & IMEC)則展出96×96的軟性AMOLED,所使用的塑膠基板為PEN,元件為CHP結構的InGaZnO TFT(表4)。

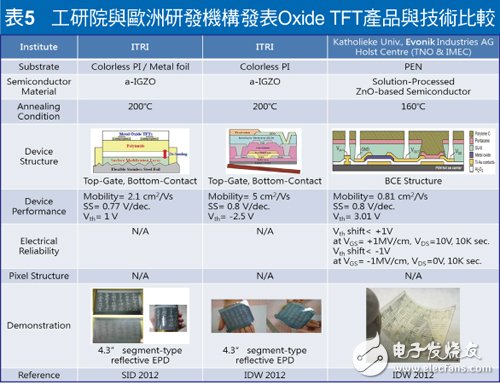

至于***的工業技術研究院亦不缺席,發表兩篇前瞻的技術論文,其一採用自行開發的透明PI與不銹鋼板的復合式基板,進行卷對卷連續式(R2R)制程技術的先期研究,有別于業界普遍採用的下閘極(Bottom-Gate)元件結構,其採用上閘極(Top-Gate)元件結構,進行軟性InGaZnO TFT的試製,并利用其復合式基板製作軟性的雙穩態電泳顯示器,此概念希望促成傳統枚葉式(Sheet-to-Sheet)制程,進入卷對卷連續式制程的新契機,最終目標為降低生產成本,并使用承載軟性基板的最佳方式,進行軟性電子的開發。

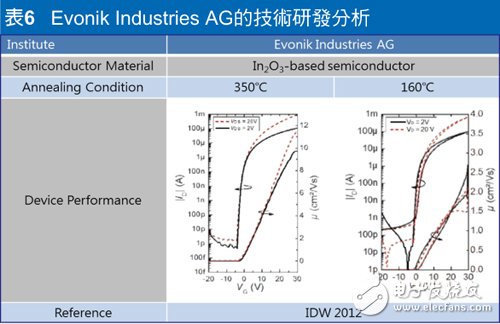

其二則是採用日本材料大廠Kaneka的透明PI塑膠基板進行軟性InGaZnO TFT的試製,文中可看到PI材料的熱穩定性相當優良,未來的研發方向將持續改善基板的光學特性,以擴大顯示器應用性。歐洲的Holst Centre(TNO & IMEC)、Katholieke Univ.與Evonik Industries AG合作,共同發表軟性氧化物薄膜電晶體的前瞻技術開發,其中半導體薄膜制程有別于業界常用的真空濺鍍法,而採用溶液制程再進行煺火燒結,即為溶膠/凝膠(Sol-Gel)法,最高燒結溫度為160℃,使用以ZnO為基礎的半導體材料,塑膠基板為PEN,元件採用BCE結構,電子移動率僅0.81cm2/V-s,詳細的元件電性參數比較(表5)。

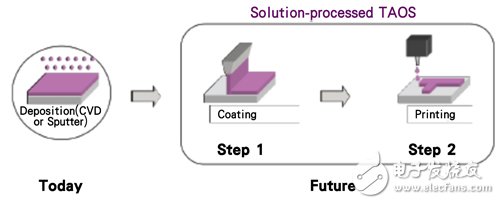

在歐洲的研發團隊中,以德國Evonik Industries AG最為積極,其對于薄膜制程的技術發展藍圖(圖1)的目標明確,起初欲將現行的真空制程系統(如CVD或PVD)取代為涂布(Coating)制程(如Spin-coating、Slit-coating),最終採用印刷(Printing)制程(如Offset-printing、Inkjet-printing),達到節省材料與設備成本,進而達成無光罩制程,其發表叁篇相關的論文,採用In2O3為基礎的半導體材料,元件採同平面(Coplanar)結構,即下閘極與底接觸(Bottom-Contact)的結構,若最高燒結溫度350℃,電子移動率可達到10cm2/V-s的水準,電氣特性十分優良,但降低燒結溫度至160℃,則電子移動率降至2cm2/V-s,電性曲線也有漂移的現象,呈現不穩定的狀態,但相信假以時日,持續調整材料特性,元件特性必能大幅改善(表6)。

圖1 Evonik Industries AG的技術發展藍圖

在2013年1月分的國際消費性電子展(CES)中,日本索尼成功展示世界最大56吋UHD主動式有機發光顯示器(圖2),其中OLED採用白光OLED搭配彩色濾光片,并公開表示驅動背板採用與***友達光電合作的InGaZnO TFT陣列。相較之下,友達已發表的65吋UHD顯示器,顯示***研發團隊在Oxide TFT上的進度,已與國際大廠不分軒輊,相信在不久的將來,***會有更多突破性的產品問世。

圖2 索尼與友達共同發表全球最大UHD解析度AMOLED電視

突破材料與生產技術桎梏 Oxide TFT應用版圖擴張

***顯示器產業已臻成熟,其中薄膜電晶體技術日新月異。然Oxide TFT技術不但具有LTPS TFT技術之高載子移動率的電氣特性,同時又完全相容于a-Si TFT的生產線,因此其優越的電氣特性與低溫制程,被譽為下世代的薄膜電晶體。 Oxide TFT的技術發展趨勢,主動層材料由早期的ZnO到GaZnO和InZnO,而目前最熱門的材料非InGaZnO莫屬,由細野秀雄教授主導開發。

以最接近量產的技術來看,採用真空濺鍍法來進行主動層的沈積,應是未來的主流,其他如溶膠/凝膠法尚未成熟,若以降低成本考量,仍是必須繼續的研發方向。

以元件結構來看,下閘極結構與非晶硅薄膜電晶體相似,可最快導入量產,如何將目前較為成熟的CHP結構更換成BCE結構,達到光罩縮減與元件設計準則縮小化的目的,亦是目前研發團隊研究的重點。

在軟性電子的領域,Oxide TFT備受關注,與硅基薄膜電晶體、有機薄膜電晶體共同競爭。由于Oxide TFT採用真空濺鍍法,已具備整合塑膠基板所需的低溫制程,主動層結構為離子鍵非共價鍵,是否能增加耐撓度,亦是研究重點之一,若能有更多機械撓曲可靠度測試結果出爐,軟性電子的夢想已不遠矣。

自第一篇非晶態InGaZnO TFT學術論文發布,至今已有如此驚人的研發成果,***研發的腳步必須更快,投入的能量必須更多,才能迎頭趕上,免受國際專利權的剝削,領先國際。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論