近日,英特爾官宣以接近 2 億美元(約 140 億人民幣)的價格,收購以色列人工智能(注:下稱“AI”)訓練與推理處理器設計初創公司 Habana。

據悉,該公司芯片聚焦基于云端的 AI 應用性能優化。其中,代號為 Gaudi 的 AI 訓練處理器在大數據流量實操中,較同等數量 GPU 構建的系統而言,數據處理性能提高 4 倍。值得注意的是,Habana 推出的 AI 推理處理器 Goya 已成功商用。

英特爾方面表示,隨著人工智能工作負載的不斷增加,對計算、內存和連接的要求也越來越高,Gaudi 訓練產品和 Goya 推理產品能夠提一個豐富的、易于編程的開發環境,能夠幫助客戶部署差異化解決方案。

數百億美元的人工智能夢

其實,這并非英特爾在 AI 領域的首筆收購,其在該市場的布局可回溯至 2015 年。

2015 年,英特爾出資 167 億美元收購芯片設計公司 Altera。該公司的現場可編程門陣列(Field Programmable Gate Arrays)芯片可被用于 AI 加速器以及物聯網應用。

2016 年,英特爾分別收購聚焦無人機、視頻監控與自動駕駛等物聯網軟件開發的公司 Itseez,基于電腦視覺與深度學習等應用的系統芯片 SoC 設計公司 Movidus,以及專注 AI 芯片的初創企業 Nervana。

2017 年,英特爾以 153 億美元價格,收購自動駕駛汽車處理器設計與服務提供商 Mobileye,進一步入局自動駕駛領域。

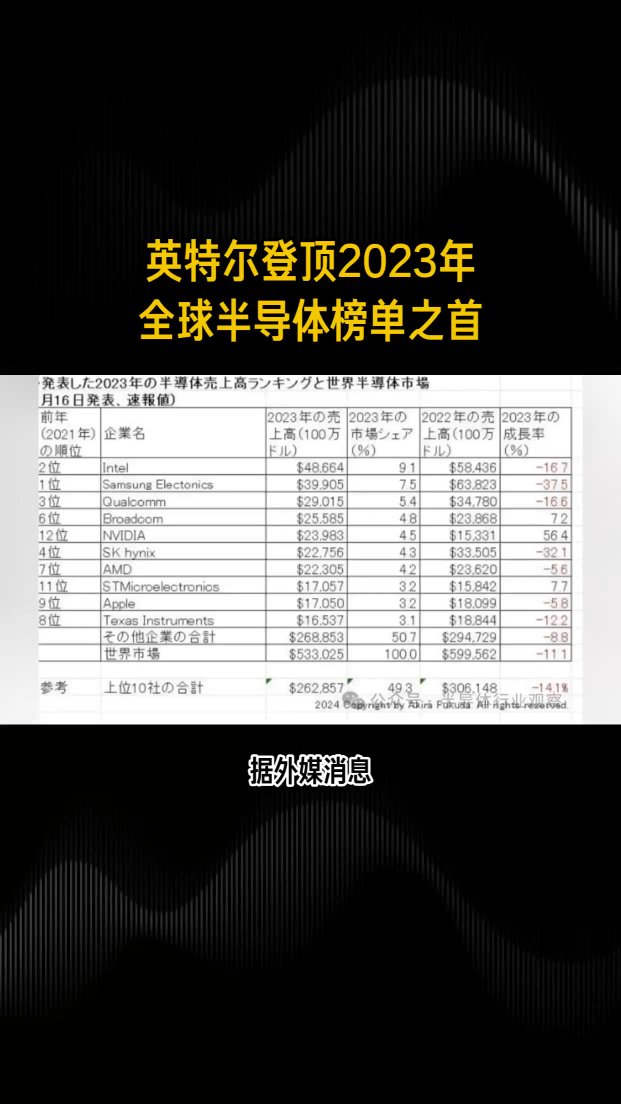

資本流動背后,是英特爾市場戰略與重心調整的執念。該公司 CEO Bob Swan 在上周接受媒體采訪時稱,英特爾正在被擁有 CPU(PC 與數據中心)領域 90%市場份額的既定印象所束縛,導致其錯失諸如移動通信等市場機會;如果拓寬至半導體行業,英特爾市場份額為 30%左右,以此說明未來在 AI、自動駕駛、5G、云計算等方面的發展空間。

瘋狂投資背后的焦慮與危機

與此同時,不可否認的是英特爾在后 PC 時代下,面臨諸如老對手 AMD 與曾經合作伙伴 Amazon 競爭時的焦慮。數據顯示,2019 年前 3 季度,英特爾總營收為 518 億美元。其中,數據中心業務為 163 億美元,同比下跌 4%,可知其在 AI 與云計算大背景下的重重危機。

首先,AMD 通過借助臺積電相對穩定的晶圓代工以及多模(multiple dies)高效融合技術在性能等方面的優勢,代號為霄龍 7724 的處理器芯片在多項跑分評測中,領先英特爾旗艦機產品 Xeon Platinum 8280。

Intel 與 AMD 服務器方案架構比對 圖源 | URTech.ca

雖然單就營收角度來看,英特爾數據中心產品線體量即為 AMD 全年營收的 2 倍,但不可忽視的是,AMD 正以性價比相對更高的解決方案,試圖向數據中心處理器霸主發起挑戰。

雪上加霜的是,合作伙伴 Amazon 與 Microsoft 先后加入混戰。早在 2016 年,Amazon 便收購芯片設計公司 Annapurna Lab,計劃自研通用處理器與 AI 加速芯片。2018 年末,首款基于 Arm 架構的 Amazon Graviton 處理器面世,專用于服務器等數據中心后端設備。

圖源 | Gigazine

第一代 Graviton 處理器在性能方面較英特爾旗艦系列相差甚遠,但第二代產品已推出,差距正在逐步縮小。據悉,Amazon 對英特爾處理器的替換并不會立刻展開,目前折中方案是用 AMD 處理器解決方案,隨后逐步部署 Graviton 系列產品。

另外,Microsoft 正與英國初創公司 Graphcore 合作,展開基于云計算與 AI 的專用處理器開發。目前,代號為 Colossue 的首款智能處理單元(Intelligent Processing Unit,下稱 IPU)已部署于后端服務器中,支撐 Microsoft 云計算業務 Azure 運行。

據悉,Colossue 處理器目標為在同等業務場景中,接近英偉達 GPU 以及谷歌張量處理器的運行性能。同時,其在相關軟件配合協同下,在自然語言處理等特定業務應用中,性能甚至領先于上述友商的解決方案。

分析師 Brian Stoffel 統計結果顯示,Amazon 與 Microsoft 分別是全球云計算應用領域的頭號與第二大服務供應商。目前暫無兩家在英特爾數據中心業務占比的數據,但可以肯定的是,隨著雙方自研芯片的落地與部署,英特爾的優勢將被進一步削弱。

走出舒適圈后的一地雞毛

因此,不難理解英特爾重金投資 AI 處理器公司的初衷,此舉不僅意為將 AI 植入原有數據中心解決方案,以鞏固在該領域的王者地位,也在于順應技術浪潮,并在 AI 以及相關應用等細分領域,占據一定市場位置。

但理想很美好,現實卻很骨感。

海外技術網站 TechCrunch 曾于 2010 年直言,英特爾是行業中最差勁的收購者。而英特爾副總裁 Wendell Brooks 在于 2015 年接受彭博社采訪時承認,從投入產出比角度出發,董事會一致認為早前系列收購案的回報并未達到預期。

除去上文中提及英特爾在 AI 方面的收購,其近年并購案可大致分為移動通信與網絡安全兩大類,時間跨度為 1999 年至 2015 年之間,隨后的并購案多圍繞 AI 技術以及相關應用而展開。

移動通信方面,在 1999 年至 2003 年期間,英特爾共出資超過 110 億美元收購移動電話與相關芯片設計公司,但是并未達到其成為該領域最大芯片供應商之一的先期目標。最終,其在 2006 年將通信與應用處理器單元業務,以 6000 萬美元價格出售給美滿科技,并因此順利錯過 2007 年智能手機爆發元年。

據研究機構 Strategy Analytics 消息,英特爾在 2009 年重啟移動基帶業務,并每年投入 40 億美元用于研發,以此與高通等進行競爭。好消息是其在蘋果與高通的專利大戰中,于 2018 年獲得蘋果大單,并為 iPhone 11 系列手機提供基帶方案,但最新消息是蘋果 5G 手機已選定高通基帶產品。

據悉,英特爾移動基帶業務在 2011 年至 2018 年期間,共虧損 160 億美元。最終,該業務在 2019 年 7 月,以 10 億美元價格出售給蘋果。至此,英特爾又一次順利錯過 2020 年 5G 手機爆發元年的機會。

更加戲劇化的是,英特爾官方隨后披露,由于高通在移動通信領域的惡意壟斷行為,使其不得已以低價出售移動基帶業務,直接造成對其數百億美元的損失。

壟斷與否姑且再談,但英特爾通過在移動領域的收購與出售,兩次錯過該領域技術迭代與變革帶來的歷史機遇,落得一地雞毛。

更加令人費解的是在網絡安全方面的投資,英特爾于 2010 年以 76.8 億美元價格,收購安全殺毒軟件供應商 McAee(邁克菲),計劃將安全功能融入至其全線硬件產品中,以此拓展其 CPU 核心業務之外的領域。

2016 年,英特爾決定將 McAfee 業務拆分成獨立公司,以 11 億美元出售 51%的股份給投資機構 TPG,另外 McAfee 需支付 20 億美元現金,以獲取剩余 49%的股權。至此,英特爾在 CPU 之外的嘗試又一次失敗。

寫在最后

傳統 PC 業務萎縮以及數據中心產品線的逐漸多元化,英特爾早在 2000 年以前便開始布局處理器之外的細分市場。可惜在 GPU 領域被英偉達占得先機,在移動通信方面長期也處于被高通壓制的處境,最終都不得不揮刀斬斷。

好在作為半導體行業老大,英特爾的營收與利潤率可支撐其不斷試錯,但基本放棄 5G 市場后,在 AI 與物聯網的時代,傳統移動互聯網巨頭紛紛入局自研芯片,縱使強如英特爾常年的布局,又有多少市場空白等待其去開坑呢?迭代起伏,也正是從業者身處其中,感受變化的魅力。

責任編輯:Ct

電子發燒友App

電子發燒友App

評論