演繹inSite 是鴻繹智庫近期推出的一檔青年科學家劇場式演講欄目,內容聚焦“硬核”科學的現實應用價值,追尋從“科學”到“科技”再到“產業”的實現過程。從發起至今,已邀請到數十位青年科學家就各熱門議題展開討論,節目在多個視頻平臺收獲了數百萬點擊。接下來的一段時間,我們將定期分享科學家們在演繹inSite上的演講,一起為新知發聲,打造未來洞見者。

鴻繹智庫是 DeepTech 與富士康科技集團攜手共同發起成立新興科技智庫平臺,定位于連接科研能力與產業能量,致力于打開科技人才和產業資源的通路,建構數據科學驅動的科研服務平臺。鴻繹智庫是一個開放平臺,面向科學家、科研工作者、科技創業家、企業、機構投資人,提供從科學到科技,從科技到產業的完整價值傳遞服務。

博士論文造假、教授學術不端……一個個熱點新聞背后,不禁讓人對高校人才評價體制產生疑問。

去年 10 月,科技部、教育部、人力資源社會保障部、中科院和中國工程院聯合發布通知,決定開展清理“唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項”(簡稱“四唯”)專項行動,也掀起了各界對于破四唯的大討論。

正在召開的兩會上,代表委員熱議“破四唯”,“科技創新本質上是人的創造性活動”、“改革完善人才培養、使用、評價機制……善聚善用各類人才,中國創新一定能更好發展”也被寫入2019 年的政府工作報告。

在“演繹inSite”第二期節目中,前Science雜志亞洲業務創始人吳若蕾就“不唯論文,科研人員的評判標準又是什么?”做了精彩演講。

大家好,非常榮幸接受演繹inSite 的邀請來到這個講臺,今天在這里想和大家分享我在科研領域待了十多年之后的一些小經驗。

如何真正做到“為人才松綁”?

大概兩個月前,科研圈就開始流傳著一個非常好玩兒的話題。

Donna Strickland,2018 年諾貝爾物理學獎獲得者,飽受爭議的點在于,作為一名所有已發表論文仍停留在個位數的副教授,其中令她一舉摘得諾獎的文章竟然還是發表在了一個“影響因子”僅有 1 分的雜志上,要知道這種狀況在科研圈里是極其罕見的。

此消息一出,許多科研工作者們都興奮異常。似乎覺得有了這個先河之后,大家都可以徹底解放了,不用拼命地去發各種頂級期刊,也不用要死要活的做科研項目,但事實證明,大家還是想得太過簡單。

要知道我國提取消高考、取消素質教育已經很多年了,但截至目前,高考依舊尚未取消,素質教育也一直沒有全面開展。倘若真正取消高考,我們將用什么標準來評判全國近千萬的廣大考生呢?在座的各位可能也無法像今天這樣坐在這里了。

國家最近開展了一個活動,叫做“破除四唯”,旨在要建立一個比只看論文更加綜合、全面的評價機制,讓科研人才不再埋沒于制度。

第一,不唯論文, 將論文取消,不讓論文作為人才衡量的唯一標準;第二,不唯職稱,并不是最高職稱的人才能有資格擁有最多的榮譽;第三,不唯學歷,破除學歷的硬性考核指標;第四,不唯獎項,破除獎項所帶來的各種光環。

但是,破除了這“四唯”之后,科研圈的朋友們就能歡呼雀躍了嗎?如今大家都喜歡往海外刊物上去投稿,所以首先要破除的是外刊論文至上的觀點;而外刊論文中又有很多類同 CNS 這樣的頂級刊物,所以不唯 CNS 這類的頂刊論文,其實也就是更深一步的“不唯論文論”。

“不唯論文”的前提是說我們能夠寫好論文,但是我們真的會寫論文嗎?如果“不唯外刊論文”,那么我們自己的國家期刊準備好了嗎?如果“不唯影響因子”的話,是否有其他的指標能夠評判新期刊的出現?

學術不端、論文造假到底有何嚴重錯誤?

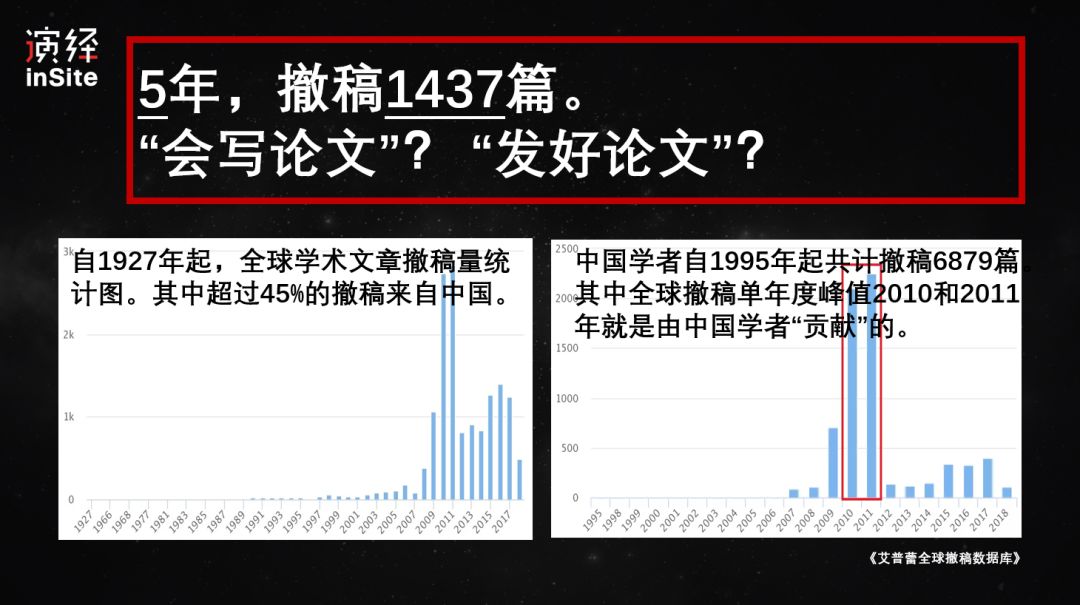

最近五年我們國家在科研期刊上發表的論文,撤稿量一共達到了 1437 篇。這個龐大的數據不禁令人噤若寒蟬:我們到底會不會寫論文?我們能不能發表好論文?

大家可以看到左右這兩張圖。左邊這張圖是從 1927 年開始算起的,1927 年世界上出現了第一篇出自耶魯大學的科研撤稿文章。從那時起,全球的學術文章總撤稿量就在逐年增長,到 2010 年和 2011 年的時候達到頂峰。

而右邊這張圖是 1995 年開始統計的,我國在 1995 年才出現了國際期刊的第一篇撤稿文章,這篇非常有趣的撤稿文章來自中國礦業大學。也就是說,中國礦業大學在撤稿方面做到了與耶魯大學的同步第一。另外,大家也可以看到右圖的兩個峰值,在 2010 年與 2011 年,中國的單年度撤稿文章數量都達到了 2000+ 篇,這一下子又為整個世界的撤稿文章總量做出了“巨大貢獻”。

撤稿往往是由兩個因素引起的:一個是因文章內容有誤而造成的自然撤稿;另一個就是由于學術不端行為而造成的非自然撤稿。

學術不端包括很多方面:比如說數據造假、圖像造假或是文本抄襲。但無論是自然撤稿還是非自然撤稿,這兩種情況都會導致同時代其他領域競爭者的很多不公平現象。

從今年起,國家開始對學術不端、論文造假行為做出了非常嚴格的管制——所有的自然科學論文造假歸中國科技部管;所有哲學、社會科學論文造假歸社科院管;而且現在建立的機制是終身追究、全覆蓋核查。

也就是說要重新開始追究,以前的文章無論往前溯源多少年,都要進行全覆蓋核查。這意味著在論文造假和撤稿行為方面,中國已經走在了非常領先的位置。

突破科技期刊“瓶頸期”,還要等多久?

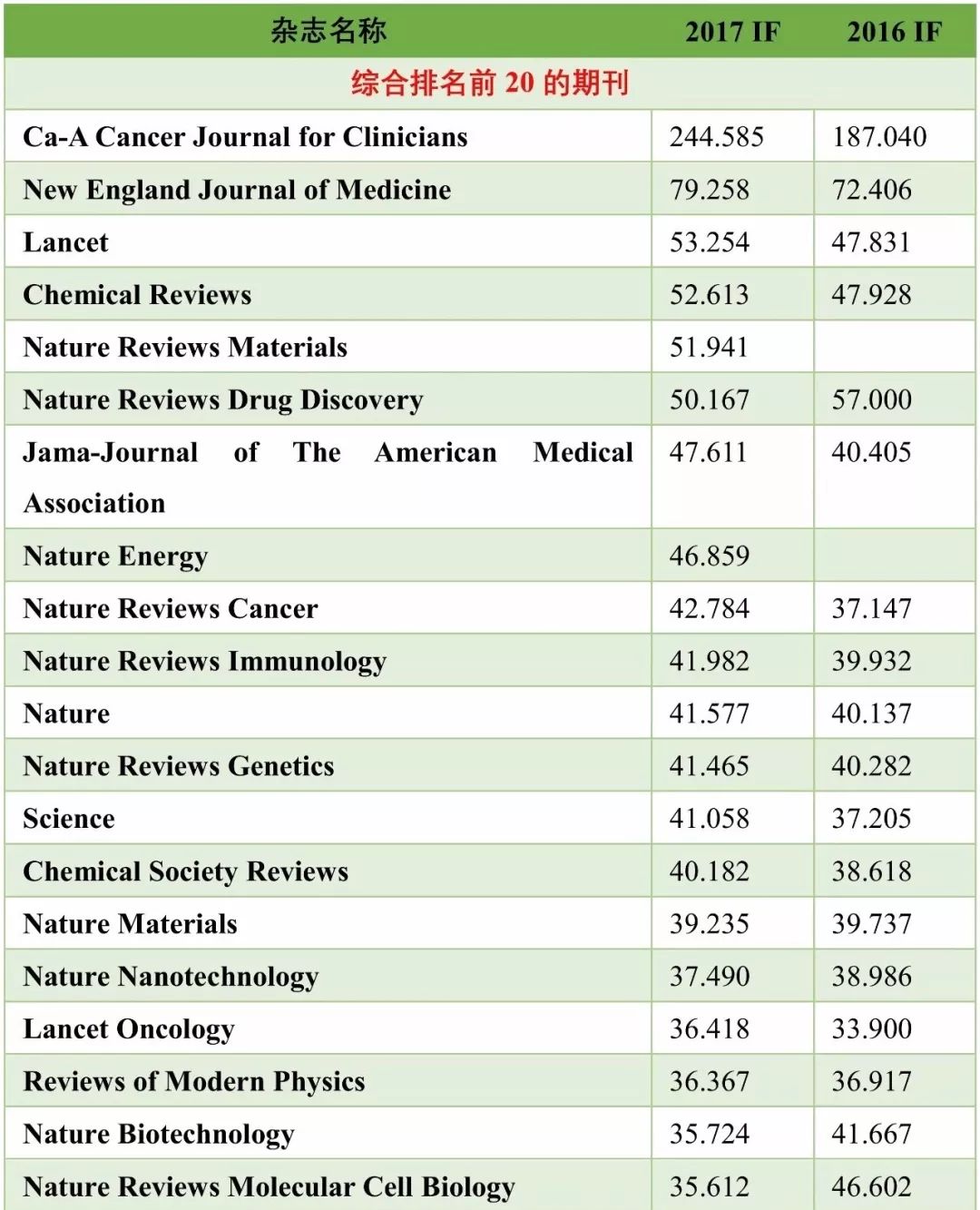

中國科技期刊有多弱?這個問題確實是值得一說的。如圖,大家可以看到這兩組對比數字:5052,是目前中國現有所有科技期刊的數量總和;另外一個數字,42000,這是世界上所有的科技期刊總和;中間的7.9%,是中國科技期刊在世界科技期刊中的占比。

如果大家光看這 3 個數字,可能覺得咱們國家擁有 7.9% 的世界科技期刊還是挺不錯的;但其實還有另外一個我沒有好意思寫在上面的數字,20%,這是美國占有的世界科技期刊數量;世界上五分之一的科技期刊是在美國手中,所以它的科技期刊、展示平臺等要遠比咱們大得多。

國家在《中國科技期刊藍皮書》上提出的科技期刊發展的五大瓶頸:技術、人才、市場、資本、管理。也就是說,在科技期刊上,我們的技術、人才、市場運營、資本投入,甚至管理水平上都遠遠落后于國際水平。所以大家可以考慮一下,當我們平臺不如國外的時候,我們的科研人員想要有一個公正的評價是多么困難。

美國的科睿唯安公司,也就是“影響因子”的擁有者,它做了這樣一個統計,數據如圖。大家可以看到上圖左側的 46,這是什么意思?我國科技期刊中,SCI等各學科領域處于 Q1 區,也就是最頂級的期刊分類,這個分類中我們一共有 46 本。所以,全球 Q1 區里中國科技期刊的總量是 2.1 %,也就是說中國為全球貢獻了 2.1% 的頂級學術期刊。

右側數字顯示 1050,意為美國頂級科技期刊的數量是 1050 本,占到全球頂級學術期刊的近一半比例,它們所擁有的頂級學術平臺比咱們要高出 20 多倍。美國為全球貢獻了近 49% 的頂級學術期刊,目前咱們連人家的零頭都不到。

可以看出,如果我們想發展,不光要有運動員,我們還要有裁判員,還要有自己的運動場,自己的舞臺,這一下子又差得很遠。

還有聲音說,國內也有頂級的學術期刊(以下使用“影響因子”進行評分判定):《分子植物學》 9 分、《細胞研究》 15 分、《光》13 分、還有正在創刊的《研究》和《植物表型組學》,這兩本雜志的分數都會很高。

但大家仔細想一下,這些可以說是我們純粹的中國大陸科技期刊嗎?答案是否定的。所有我們引以為傲的“高分”期刊,事實上都是國際出版集團旗下的刊物。

比如剛剛提到的《分子植物學》,這本刊物事實上是愛思唯爾集團旗下《細胞》的子刊;《細胞研究》則是《自然》雜志下面的一個合作刊物,《光》也同樣;而 Nature 又是隸屬于斯普林格出版集團的;《研究》和《植物表型組學》,這二者都是 Science 雜志旗下的合作刊物,諸如此類。

這些刊物雖然是中國來出錢、出人、出力、出研究、然后來進行發表,但是它們的整個出版方式,都是借船出海,全部都是利用國外出版集團來完成出版和發行,所以整個版權、研究、初始數據,事實上依舊不在我國的研究人員手中。

“影響因子”是否將被取代?

最后一個說到的是“影響因子”。“影響因子”評判了很多期刊,科學家們發表文章之后,所說的發表過多少高分文章都是指“影響因子”。如果我們破除了“影響因子”這項評判準則,那么還能用什么來評價期刊和文章呢?

有人提出可以用 Google Scholar Metric(谷歌學術指標)來進行評價。

谷歌學術指標的整個評價體系是從2004年開始收集成立的,它基于的指數是H5因子,這意味著它會評判過去五年整個文章和期刊的發展水平,所以它的評價測算會比“影響因子”只評價兩年要稍微全面一些。

還有人提出,目前有一個更新的學術指標群叫 CiteScore,它是愛思唯爾旗下的一個學術指標群,愛思唯爾是世界上最大的學術信息數據出版商之一,這個 CiteScore 它評價的是多條件平衡型評價,也就是說它不止可以評判論文,它還可以評判期刊出版的新聞以及其他欄目。它會有一個更加綜合的評價體系,不需要等待一年的時間再出新的影響因子,它可以及時地出最新的實時 CiteScore。

以上,請大家思考,如此做到真正破除論文了嗎?答案是不可能的。

所有上面提到的學術指標,它的評價還是基于論文發表,在此基礎之上,然后來進行評價,由此可以看出,論文并不能被完全破除掉,論文只是能夠不作為唯一的評價依據存在于今后的科研生活之中。我國的科研投入這些年是非常強的,之所以能發表這么多論文與我們能夠有強大且增長極快的科研投入擁有著密不可分的聯系。

科研投入強度大比拼,誰最舍得砸錢?

大家在說經濟指標的時候,總是談到一些非常巨大的數字。1.76 萬億元,這是我國 2017 年科研方面的總投入,2.13% 的 GDP 指標,較 2016 年增加了 12% 以上,這個強度目前已經達到了國際中上等、發達國家的水平。

2017 年全球科研投入圖

比如美國,它在基礎科研上的投入占到總投入的 20%;但我國目前只能做到投入 5.5% 左右,其他大量輸出還是在應用型研究以及其它成效較快的研究之上。

如果我們國家能夠在基礎科研的投入比例上有進一步地增加,相信很多在座或是未來的聽眾,大家都將有更好的條件來獲得基礎經費支持,科研發展的腳步也會由此與日俱增。

總結一下,“不唯論文”并不等于完全不發表論文,相反,它意味著更加艱巨的考驗。

暗夜更深,即是黎明到來

學術性、榮譽性,這是目前我們新建立起來評價科研工作者的一個重要指標,這個指標是中共中央辦公廳與國務院辦公廳在今年聯合提出的。用這兩個指標來評價科研工作者,比只用論文、學歷、職稱、獎項來評價要更加綜合和全面。

什么叫學術性?什么叫榮譽性?

第一,擁有過標志性科研成功的經歷,需探究它的影響力大小及發展前景,以及究竟有多少實質性的質量驗核。第二,有過海外留學、科研教育經驗的相關人士,全部需要經過國家核實與調查,而不是僅憑一人之言就可以回國諸多榮譽加身;第三,曾經頂著大機構、大單位、或各大教育背景的光環來獲得很多科研評價方面的優勢,以后這種現象將不復存在。所有工作過、或教育經歷都不能被視為等同個人真實的學術水平。

有了這三條之后,學術性與榮譽性就更加容易落實,而且也能夠做到更加全面、更加公平地評價每一個科研工作者。

最后想和大家總結一下:很多人看似在科研領域做了很多年,覺得黑暗還是這么深,還是看不到出頭的時候,覺得做科研真的好苦、好難。但我始終堅信,暗夜更深,即是黎明到來。每一個科研工作者有希望、有責任成為全新評價機制誕生的奠基人。謝謝大家!

-

論文

+關注

關注

1文章

103瀏覽量

15223 -

科研

+關注

關注

0文章

32瀏覽量

9190 -

數據科學

+關注

關注

0文章

168瀏覽量

10490

原文標題:中國何時能有頂刊?不唯論文,科研人才的評判標準又是什么

文章出處:【微信號:deeptechchina,微信公眾號:deeptechchina】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

科普|已有5G,為什么還要發展6G十問十答

這家深圳公司,憑什么在氣密檢測領域獨占鰲頭?

一文探討5G RedCap及生態系統的十大要點

5G RedCap發展的十大要點

PPEC為電力電子科研教學賦能,開啟教學科研新路徑

ADS1198讀寄存器的值時,出現了一些小問題求解答

氣密性檢測干貨!150個核心關鍵詞,一文看懂

【半導體存儲】關于NAND Flash的一些小知識

關于NAND Flash的一些小知識

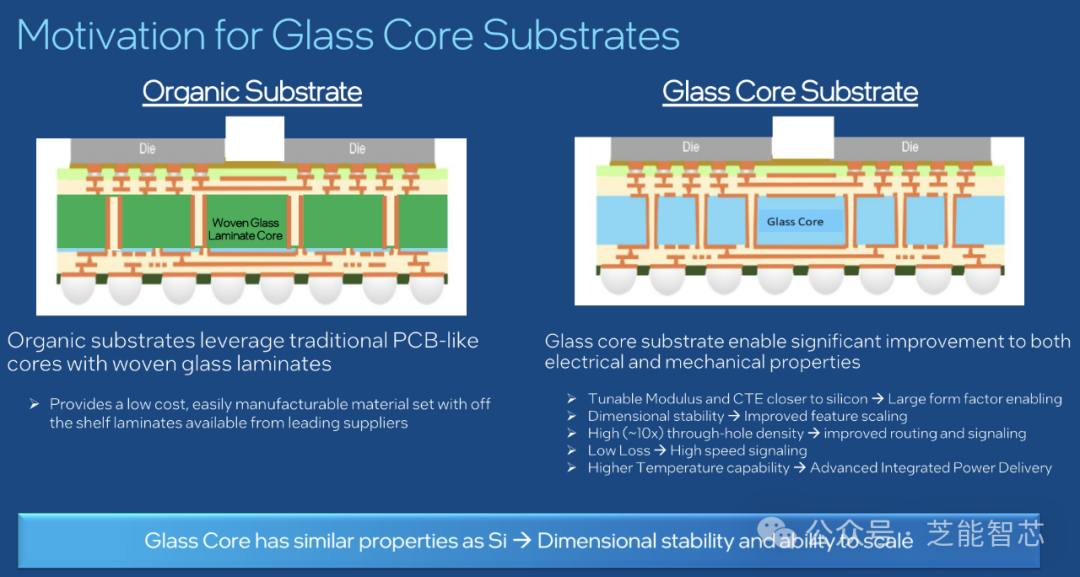

玻璃基板的技術優勢有哪些

想用運放直接驅動一些小型繼電器,請問有沒有合適的芯片推薦?

電商搜索革命:大模型如何重塑購物體驗?

全面解讀DDS和TSN融合技術及其測試方案

中國何時能有頂刊?科研領域待了十多年之后的一些小經驗

中國何時能有頂刊?科研領域待了十多年之后的一些小經驗

評論