在電子設備與新能源技術蓬勃發展的今天,儲能元件的選擇往往決定著產品的核心性能。當工程師在設計電路時拿起一個法拉電容,或是消費者為無人機選購備用電池時,都會面臨一個根本性問題:這兩種看似相似的儲能器件究竟能否相互替代?

儲能原理的本質分野

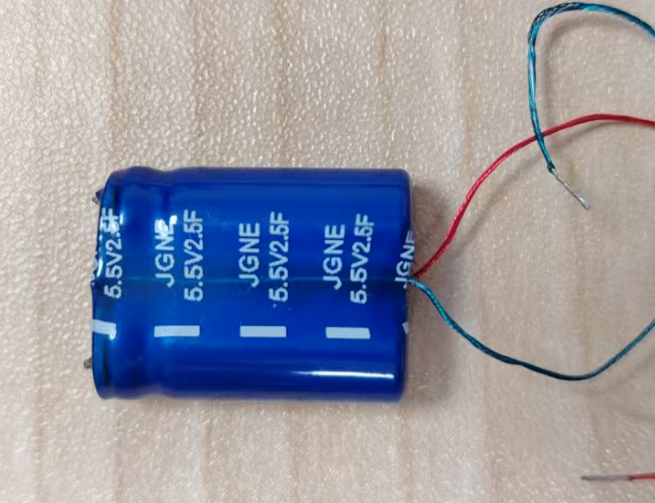

法拉電容如同微觀世界里的「靜電倉庫」,通過電極與電解液界面形成的雙電層物理吸附電荷。這種儲能方式就像用海綿吸水,電荷可以快速進出電極表面而不引發物質變化,因此能夠承受數十萬次的充放電循環。鋰電池則像一座精密的「化學工廠」,依靠鋰離子在正負極材料中的嵌入與脫嵌實現能量存儲。這種涉及晶體結構改變的化學反應,每次充放電都會造成電極材料微損傷,就像反復折疊金屬片最終會產生裂痕,導致鋰電池的循環壽命通常只有2000次左右。

性能參數的鏡像對比

在能量密度這個「油箱容量」指標上,鋰電池保持著絕對優勢。當前主流鋰電池的能量密度可達200-300Wh/kg,如同裝載了大型油箱的汽車,能為智能手機提供全天候續航,或是驅動電動汽車行駛數百公里。而超級電容的能量密度僅為其1/10-1/20,好比摩托車的油箱,雖能快速加油卻難以支撐長途跋涉。但轉換到功率密度這個「加速能力」指標時,超級電容瞬間釋放能量的能力可達鋰電池的10-100倍,如同短跑選手的爆發力,能在0.3秒內完成電量的90%吞吐,這種特性使其成為電梯急停時能量回收系統的最佳選擇。

應用場景的互補特性

在軌道交通領域,當列車進站制動時,超級電容如同靈敏的「能量捕手」,能在15秒內吸收兆瓦級的制動能量,再將這些能量用于車廂空調或照明系統,能量轉換效率超過95%。而鋰電池組則扮演著「長途馱馬」的角色,負責為地鐵列車提供區間運行時的持續動力。在智能水表這類超低功耗設備中,指甲蓋大小的超級電容可穩定工作10年以上,完美替代傳統鋰電池,既避免了定期更換的維護成本,又消除了電池漏液的隱患。

法拉電容可以用鋰電池代替嗎為什么

法拉電容可以用鋰電池代替嗎為什么環境適應性的天平兩端

零下40度的極寒環境下,超級電容仍能保持90%以上的容量,就像北極熊在冰天雪地中靈活捕獵。而鋰電池此時會出現電解液凝固、內阻激增的問題,容量可能驟降至常溫時的30%,如同陷入冬眠的爬行動物。但在高溫耐受性方面,采用有機電解液的超級電容通常在65℃就會加速老化,而磷酸鐵鋰電池卻能穩定工作到80℃。這種特性差異使得電動汽車的電池管理系統需要為超級電容配備獨立的冷卻裝置。

替換可能性的現實邊界

在需要「閃電充能」的場景中,超級電容展現出不可替代性。某港口起重機采用超級電容組后,每次裝卸作業的間歇充電時間從鋰電池的2小時縮短至3分鐘,相當于把加油時間從泡一碗面的時長壓縮到系鞋帶的瞬間。但在智能手表這類對體積敏感的設備里,想要用超級電容實現7天續航,其體積會膨脹到表帶都難以容納。這時鋰電池就如同時裝設計師手中的絲綢,既能保證纖薄外觀又可提供充足能量。

成本與環保的長期博弈

雖然超級電容的初始購置成本是同等容量鋰電池的3-5倍,但將其應用在城市公交系統中,10年生命周期內的總成本反而降低40%。這得益于其超長的循環壽命,就像購買終身質保的電器,初期投入雖高卻省去了頻繁更換的費用。在環保維度,超級電容不含重金屬和有害電解液,報廢后可完全拆解回收,而鋰電池的處理需要專業的貴金屬提取工藝,每噸廢舊鋰電池的回收成本高達5000元。

在新能源技術不斷突破的當下,科研人員正在嘗試將兩者的優勢「基因重組」。石墨烯復合電極材料的出現,讓超級電容的能量密度提升了5倍;固態電解質技術則使鋰電池的功率密度向超級電容逼近。或許不久的將來,我們會看到儲能設備像變色龍般智能切換工作模式:需要持久耐力時喚醒「化學心臟」,追求瞬間爆發力時啟動「靜電引擎」,這種協同配合將重新定義能源存儲的邊界。

-

鋰電池

+關注

關注

260文章

8416瀏覽量

176257 -

超級電容器

+關注

關注

19文章

450瀏覽量

29345 -

法拉電容

+關注

關注

8文章

162瀏覽量

19337

發布評論請先 登錄

法拉電容可以用鋰電池代替嗎為什么?

法拉電容可以用鋰電池代替嗎為什么?

評論